重慶英雄灣鄉村振興學院會堂建筑聲學設計

王鵬中機中聯工程有限公司高級工程師

楊芳乙中機中聯工程有限公司正高級工程師

重慶九龍坡區銅罐驛鎮英雄灣村是市里首批歷史文化名村,也是國家級鄉村治理示范村。為帶動提升全市鄉村振興整體水平,在既有明誠書院的基礎上通過改擴建形成了鄉村振興學院,以培養具備農業農村現代化建設能力的涉農干部和新型職業農民。學院實施開放式辦學原則,采取現場實景教學和網絡視頻直播服務相結合的方式,開展教育培訓、經驗交流及實踐鍛煉,并推介全市示范經驗。學院占地60 畝,含18 間教室和1 間會堂,配有宿舍、食堂、閱覽室及文體活動區等空間。英雄會堂作為主要教學培訓空間,利用全市農家書屋數字化云平臺進行傳播,將鄉村改革發展及建設治理經驗在深度和廣度上進行推廣,對完善學院功能,豐富學員和當地群眾文化生活起到重要作用。

會堂沿西北和東南方向布置,從東北方向的英雄廣場逐級臺階而下可進入會堂內部,西南方向的出入口外為庭院。建筑全長47 m,寬15 m,整體為磚木坡屋頂結構。淺灰色外墻與暗紅色木結構梁相呼應,深灰色瓦屋面代表了當地建筑的風貌,庭院內綠植景觀與周圍景觀融合,體現出鄉村建設的新氣象,室內空間上部三角形實木桁架及檁條則彰顯出傳統技藝之美。如何將此鄉村建筑改造成適用的觀演空間,使其在室內外風格保持統一的同時實現適宜的音質條件,避免室內環境與富有鄉村氣息的建筑風貌相錯位,都是建筑聲學設計需要解決的問題(圖1 ~圖3)。

圖1 英雄灣村廣場及會堂周邊風貌(來源:網絡)

圖2 會堂西南側立面(來源:作者自攝)

圖3 會堂東北側立面(來源:作者自攝)

1 功能布局與聲學設計

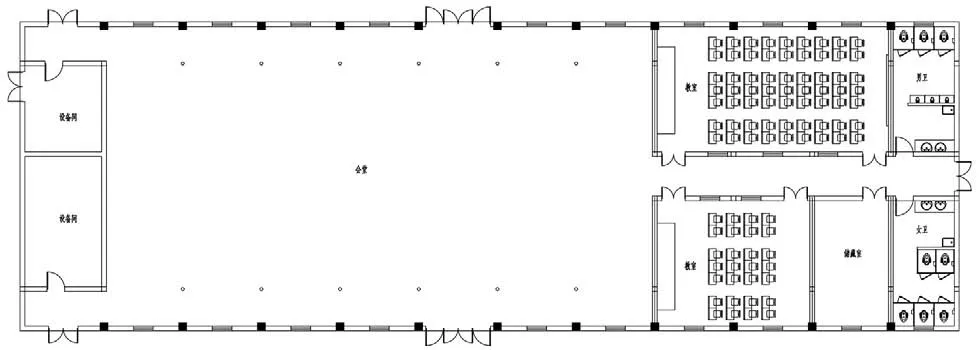

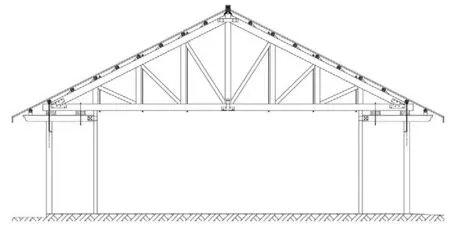

建筑西北側為待改造的既有大空間,東南側為2 個培訓教室與衛生間,由中間通道相連通,此處著重探討會堂空間。大空間平面呈狹長矩形,尺寸約32 m×15 m(長×寬),內部共12 根鋼柱分列兩側,鋼柱距離側墻均為1.8 m,支撐著頂部木桁架。桁架下弦中部距觀眾席地面約4.4 m,最高點距地面約8.5 m。兩側墻上各有6 扇對開通風窗,2 個主疏散門在左右兩側墻對稱布置,分別通往廣場和庭院,空間后部出入口可達2 個培訓教室及衛生間,另一側端頭預留有配電間以及設備機房(圖4~圖7)。

圖6 會堂原始平面圖(來源:作者自繪)

圖7 會堂原始剖面圖(來源:作者自繪)

1.1 設計目標

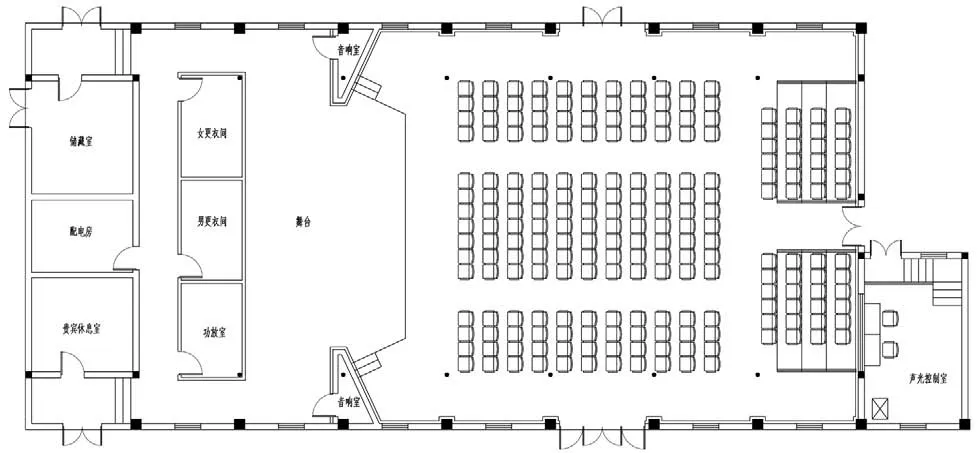

依據使用需求會堂采用鏡框式舞臺形式,通過優化視聽條件生成觀眾廳與舞臺之間的體量關系,進而形成主舞臺、跑場通道及后臺技術用房。臺口兩側設音響室并將原有鋼柱包裹暗藏,舞臺布局與原結構融合。舞臺面相對于觀眾席區墊高0.45m,通過兩端耳臺的踏步與觀眾席區建立聯系。舞臺內另搭鋼結構桁架,用于暗藏懸掛幕布和頂光燈,后臺設休息室、更衣室及化妝室。

觀眾席后部一側的培訓教室置換分隔為聲光控制室,設可開啟觀察窗。觀眾席共設15 排座椅,前11 排為可移動軟椅,后4 排為電動伸縮軟椅,地面未起坡,便于不同使用功能的切換。排距為0.95 m,座寬0.6 m,座位數量共230 座,所有坐席均在廳內鋼結構柱之間的區域布置。臺口寬9.5m,高3.75 m,臺唇距舞臺后墻約6.2 m(圖8),廳內容積約為2000 m3,每座容積約8.7m3/座。

圖8 會堂改造后平面圖(來源:作者自繪)

會堂以實現教學培訓、會議、小型文藝演出和文體活動等多功能為目標,使用時以電聲為主,自然聲為輔。由此設定滿場中頻混響時間RT 為0.8 s±0.1 s,低頻可適當提高,高頻略短;語音傳輸指數STI ≥0.62;清晰度D50 ≥0.5;背景噪聲應滿足NR30。

為尊重建筑的歷史文脈,需要維持內部白色墻面與開敞式木桁架結構的視覺體驗,由此確定坡屋面及局部墻面為主要吸聲部位。各吸聲界面均采用條狀金屬格柵及后附離心玻璃棉的吸聲構造,在達到木建筑防火要求的同時,避免了材料在當地潮濕環境下防潮發霉的影響。頂部金屬格柵木紋機理與木望板接近,其圓弧狀的表面與圓截面檁條有機融合。觀眾席側墻和后墻下部均采用白色平板金屬格柵構造,使得整體視覺上與鄉村建筑風格渾然一體(圖9 ~圖11)。

圖9 ~圖11 會堂改造后室內環境(來源:作者自攝)

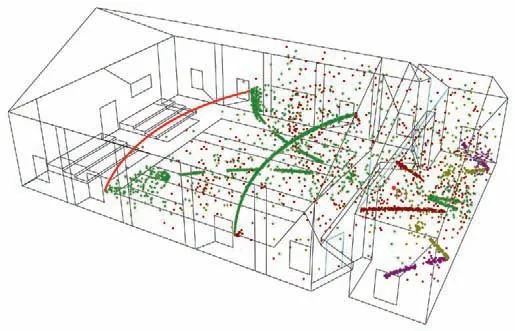

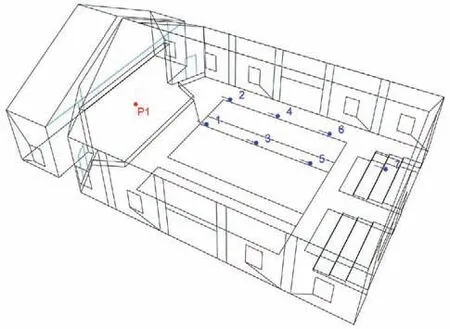

1.2 聲場三維仿真

為確保會堂建成后達到所希望的聲環境指標,使用聲學軟件Odeon 對聲場進行了計算機三維仿真模擬(圖12)。各界面按照聲學方案賦予滿場條件下的聲學參數,聲源點設在臺唇后3 m,距舞臺面高1.5 m的位置。在中軸線的一側設7 個受聲點,另一側的指標可由鏡像獲得(圖13)。

圖12 Odeon 三維仿真模擬(來源:作者自繪)

圖13 聲源點及受聲點分布圖(來源:作者自繪)

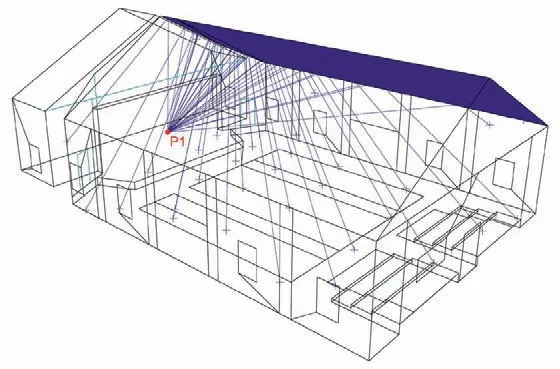

重點關注一次反射聲線所覆蓋的區域以及主要聲學指標的分布狀況,其計算結果表明各受聲點指標均處在優選值的范圍之內,臺口兩側墻將聲能有效反射至觀眾席的中前部,坡屋頂界面可使反射聲覆蓋整個觀眾席。

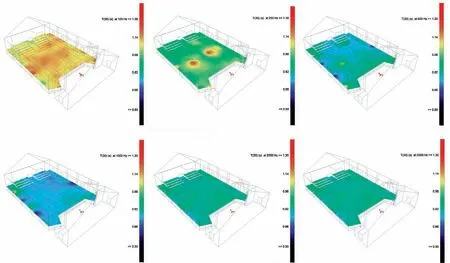

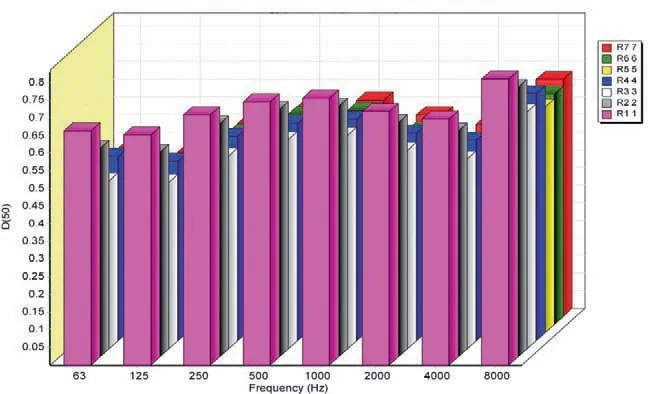

為了有利于擴聲系統運行良好,在舞臺頂部和側墻也做了吸聲處理。軟件可聽化模擬的聲音清晰可辨,各點均沒有回聲等缺陷發生。仿真數據顯示會堂內具有良好的聲環境,能夠滿足業主的各項功能要求(圖14 ~圖17)。

圖14 坡屋頂聲反射范圍(來源:作者自繪)

圖15 125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz 混響時間平面分布圖(來源:作者自繪)

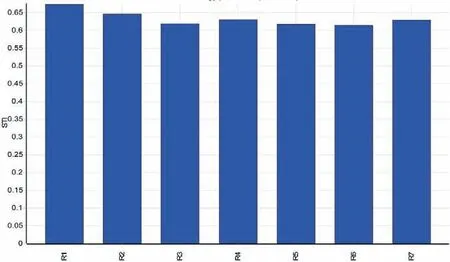

圖16 語言傳輸指數STI 模擬值(來源:作者自繪)

圖17 清晰度D50 模擬值(來源:作者自繪)

2 鄉村建筑風貌保護的實現

2.1 聲學構造

為實現設計目標,觀眾廳中頻所需吸聲量約280 m2,室內構造做法依聲學需求統籌考慮。臺口兩側墻面采用白色防火飾面板,頂部木紋金屬格柵鑲嵌在檁條之間,金屬條寬33 mm,鏤空凹槽5 mm,穿孔率13.5%,飾面充滿韻律感。金屬格柵后部的輕鋼龍骨與木椽固定,50 mm 厚離心玻璃棉板填塞在龍骨間,在后部形成50mm 空腔。墻面白色金屬條寬28 mm,鏤空凹槽為4 mm,穿孔率為12.5%,后附50 mm離心玻璃棉填塞在75 輕鋼龍骨之間,并形成25 mm 空腔,實現各頻帶較為均勻的吸聲效果。墻面格柵上端環繞燈帶,營造出溫馨的氛圍,體現出視聽融合(圖18)。

圖18 ~圖20 局部做法(組團)(來源:作者自攝)

2.2 材料布置

觀眾席地面采用富有地域特色的水磨石,舞臺為木地板。舞臺空間兩側墻面也采用金屬格柵吸聲構造,消除內部顫動回聲并使內部混響時間與觀眾廳接近。臺口兩側音箱室在舞臺內側設可開啟檢修門,其內部墻面和天花做了強吸聲處理,可避免低頻音箱對天花產生振動干擾,并使擴聲系統保真性強。

所有離心玻璃棉板在施工時均使用玻璃纖維布包裹,軟椅的吸聲量達到設計條件,橙紅色布藝飾面與實木桁架共同烘托出鄉村氣氛,使觀眾在步入禮堂的過程中受到感染(圖19、圖20)。

2.3 竣工測試

裝修竣工后對會堂進行了空場測試。測試儀器采用NTI 聲學系統測試平臺,中頻混響時間RT 為0.8 s,語言傳輸指數STI為0.66,背景噪聲A 聲級為34.5dB,滿足NR30 噪聲評價值。

3 結語

鄉村振興工作需要保護鄉村風貌,傳承鄉村文脈,留住鄉村記憶,重塑鄉村文化。本會堂引導村民向多元化生活體驗的方向發展,重新煥發了英雄灣村的生機。對于鄉村觀演建筑的打造,不僅需要在滿足使用功能的條件下達到各項技術指標,還要為廣大鄉村地區的文化生活推廣提供借鑒。

在英雄會堂的設計團隊中,建筑聲學專業做了許多嘗試,在明確價值取向的前提下為鄉村振興學院的改建注入了活力。在歷時近幾個月的時間內多次探討修改,不同技術路徑比較,最終確定了實施方案。同時,在時間緊、資金有限的情況下,也留下些許遺憾。會堂建成后已成為村里最大的文化空間,室內外視覺表達統一,聽聞效果良好,也希望能為同類型鄉村建筑的改造提供一定參考。