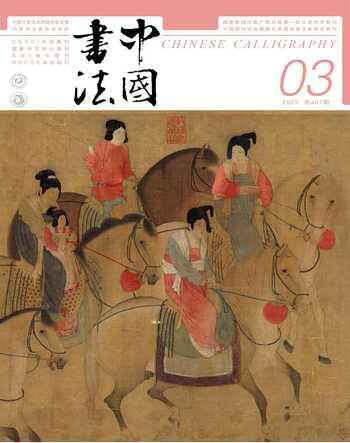

圖像所見古代女性的生活空間與藝術成就

蔡琴

摘 要:古代女性的生活空間主要通過文學和繪畫作品呈現,相對于文學作品中的女性空間,繪畫更為具體、形象,繪畫生動地建構了女性生活的各個方面。

古代女性畫家基于獨特的生活空間、情感體驗和思維特征,她們以特有的方式來觀察世界,她們的作品呈現出對日常生活、自然和生命等主題的關注。

關鍵詞:古代女性 生活空間 女性畫家

從『閨閣』到『庭院』『郊野』,如何解讀女性的生活空間

根據巫鴻的說法,女性空間指:『被認知、想象、表現為女性的真實或虛構的場所。』[1]它是由女性日常所處的場景、使用的器物以及女性自身活動共同營造而成。

古代女性的生活空間主要通過文學和繪畫作品呈現,相對于文學作品中的女性空間,繪畫更為具體、形象。繪畫不僅展現了古代女性形象,更將女性置于各種場景中,生動地建構了女性生活的各個方面。男女有別、男尊女卑的綱常禮教都在女性日常的生活空間中得到了直接表達。

古代女性從原生家庭的閨閣到夫家的閨閣,在『正位于內』的女教規范下,被劃歸為『內』的范疇。我們從古代女性圖像中可以看到,這一教條徹底將女子圍困于狹窄的空間之中。閨閣生活是女子一生中極為重要、最為溫馨和美好的階段,青春少女在這里坐臥起居、研習女紅和詩書禮儀,喚作『待字閨中』。《紅樓夢》描寫探春的閨房:

三間房子并不曾隔斷。當地放著一張花梨大理石書案;案上壘著各種名人法帖,并數十方寶硯。各色筆筒筆海內插的筆如樹林一般。那一邊設著斗大的一個汝窯花囊,插著滿滿的一囊水晶的白菊花。西墻上當中掛著一大幅米襄陽《煙雨圖》,左右掛著一副對聯,乃是顏魯公的墨跡。

《紅樓夢》中還細致地描寫了其他女子的閨房:秦氏的閨房香艷奢侈,林黛玉的閨房清雅充滿書香氣,薛寶釵的閨房如雪洞一般,表現出主人冷漠的性格。

在繪畫作品中,如蘇州博物館藏清代費以耕《仕女冊》中的一開,描繪了水邊的閨閣內,一位身穿紫色衣服的女子,倚坐在案邊。案上燭火搖曳,依次擺放著筆墨紙硯。她提起毛筆舔了舔墨,卻未想好如何下筆,只得停在空中,凝望著窗外發呆。只見窗外一樹樹梨花在夜色下疏影婆娑,不遠處,泉石翠竹在水面的霧氣籠罩中若隱若現。不知仕女想寫下的是這清幽的夜色,還是內心的思緒?

同樣收藏于蘇州博物館的費丹旭《仕女冊》中的第六開,描繪了清秋夜色中,閨閣臨水而建,屋前樹葉幾已盡落,只有幾處竹子還依然青翠。室內燭光搖曳,一位女子深夜無眠,獨自坐在案前,鋪好了紙,提起筆,柔腸百轉,欲將自己的無盡思緒訴諸筆端。

中國古代的住宅空間遵循著『辨內外』的原則:以中門為界,將住宅分隔成『內』與『外』的空間,將『女』『男』分別與『內』『外』相聯系,設置『女正位于內,男正位于外』的綱常規范,并將這一規范提升至『合天地之大義』的高度。在宋代的《文姬歸漢圖》中,蔡文姬流落至南匈奴十二年后回到家鄉,宅院中的女性早已聚集在前院中門處迎接,但她們仍不敢跨出院門一步。在北京傳統四合院住宅中,垂花門位于院落的中軸線上,將住宅分為內外兩部分,垂花門實質上是四合院中的『中門』,也稱為『二門』,除了舉辦重大的家族儀式,其余時間中門都是關閉的。古代女性活動空間應以『中門』為限,深居內闈,不可外出闖入男性的領地,否則便是違背婦道、不合禮制要求,所謂『婦人無故不窺中門』『莫窺外壁,莫出外庭』。

在女性群體內部,對未婚女性的空間限制更為嚴格,未婚女性的閨房設計具有極高的隱蔽性和私密性,用來嚴格約束所住之人,以達到『養在深閨無人識』的目的。這些待字閨中的少女們終日被藏在閨房中,只能學習女紅、看書、繪畫、彈琴。百無聊賴之時,也只能透過閨中小窗向外瞭望,或倚著美人靠憑欄寄情,觀賞內院風景。

即使是在女性狹窄的活動空間——內宅之中,如后院、內室、閨房、繡樓等,其空間自由也進一步地被特殊的建筑構件、裝飾手法所限制,比如屏風和卷簾。

屏風作為一種特殊的物體,具有多重功能,最重要的是起到空間劃分的作用,不論是在『實際的使用』還是在『繪畫的象征』上。所謂『屏』者『障』也,『屏風』又稱為『屏門』或『屏障』。漢劉熙《釋名》中說:『屏風,言可以屏障風也。』就是說屏風有擋風、遮蔽、隔間的功用。《夜讀拾得錄(九十五)·糟糠之妻不下堂》一文中,提到東漢光武帝召宋弘談話,光武帝的姐姐湖陽公主在屏風背后聆聽。明人臨顧閎中《韓熙載夜宴圖》中,室內屏風有好幾座。廣東省博物館藏清代蔣蓮的《仕女冊(之二)》,描繪了一位女子站立在山水座屏前,穿著圓領對襟上衣、連珠紋長裙,左手撫肩,右手將腰間的禁步微微提起,一把芭蕉形扇子掉落在她前面的地上,屏風旁邊的紅色花幾上牡丹花插在青銅花瓶里。整幅畫,屏風占據了主要的位置,成為女子形象的背景,也正因此,此圖所繪仕女形象在眾多的清代仕女畫中具有極高的辨識度。安徽博物院藏清代胡錫珪的《閨蘭雅集圖》中,屏風、床榻、茶幾、凳子等家具,高低錯落,古色古香。雖然全部是女性,也不用遮擋什么,但屏風被置于圖畫中間,十分顯眼,其象征意義昭然若揭。

嘉興博物館收藏的清代虞胤之的《設色仕女圖屏(之三)春眠圖》描繪仕女悠然的春睡時光。圍屏內,一位仕女榻上枕臂酣睡,姿態慵懶,另一仕女悄悄躲在圍屏后,一手扶著圍屏,似乎正欲與酣睡的女子嬉鬧,形象頑皮可愛。背景襯以庭院中的湖石草木,打破了圍屏的局限感。可見,雖然身體被限制住了,但思想還是追求自由。

首都博物館藏清代康濤的《賢母圖》中,母親端坐于高堂之上,對即將離家任職的愛子加以訓誡,她的背景也是一面巨大的屏風。兒子恭敬聆聽母親教誨,他的妻子恭順侍立于母親身后,人物目光或低垂,或凝望,離別之時的傷感與無奈表現得淋漓盡致。這時,屏風無疑是個重要的道具,暗示兒子完全可以放心遠行,屏風是母親和妻子安全的生活空間屏障。

屏風是硬隔斷,相比之下,簾是柔軟的分隔和若隱若現的遮蔽。『簾』的意象在宋詞中出現的頻率極高,它的原始作用是遮蔽門窗隔絕室外的風雨烈日。作為意象使用的『簾』具有更深遠的意義,它既是女子閨閣情趣的象征,更具有營造朦朧語境的重要作用,被賦予詞人情感的意象。[2]

蘇州博物館藏清代王禮的《琵琶仕女圖》,畫面用色鮮艷,前后層次錯落,遠有參天樹木,近有青綠山石,點染白色小花,氤氳云氣纏繞隱隱約約,只見仕女抱著琵琶俯首弄弦,卷簾若有若無,更加凸顯了『猶抱琵琶半遮面』之感。

浙江省博物館收藏的清代費以耕的《仕女扇面》,畫心處水閣掩映在滿園樹木山石后,通過漏窗和卷簾連通前后景色。前面只見園子深處朱欄夾道,綠茵鋪地,顯得幽深玲瓏;水閣內,一位仕女側身坐于桌前,將雙臂搭在椅背上,正饒有興致地觀看一旁的丫鬟與鸚鵡逗趣,一片春閨嫻雅之趣撲面而來。

湖州博物館收藏的清代費以耕的《仕女團扇》,三幅卷簾或高過低,相映成趣,并且用藍色的邊框勾勒,一身著素裙的女子手拿銅鏡站在卷簾前面,對著鏡子注視自己。天津博物館藏清代禹之鼎的《閑敲棋子圖》,畫中女子梳著干凈利落的盤發,朱唇不點而紅,眼睛流露出聰慧溫柔的氣息,她正在卷簾后面潛心鉆研圍棋。

安徽博物院收藏的清代沈心海的《仕女團扇》描繪一位正在彈琴的仕女,她的身后珠簾微卷,窗外翠竹搖曳。左邊作者行書長題:『疏簾清簟終朝靜,只有琴書可自親。』廣東省博物館藏清代潘振鏞的《仕女圖冊》第十四開,畫面右下角所題詩句出自袁枚的《隨園詩話·補遺》,略有改動。詩句的內容正是畫家所描繪的畫意:夜色微茫,薄霧輕籠,樓上的窗戶內,一位仕女倚案而坐,案上的油燈將畫面點亮,她查點書籍倦了累了,便將書籍拋在一旁。此時不知何處一聲長笛響起,簾子外月亮已爬樹梢。整幅圖用筆細膩,人物娟秀,圖幅雖小,但畫面中的芭蕉、樹木、青瓦等眾多景物,畫家都能一一安排,閑閑布置,并且巧妙地借用一堵高墻形成畫面下方的留白,避免了畫面的擁塞感。湖州博物館收藏的清代丁長芝《仕女冊頁》第六開,此圖描畫了一閨中少女托腮透過自己的閨房小窗望向庭院,窗外梨花盛開,點點似星光。

古代女性的生活空間是局限狹小的,僅透過一個小窗來了解外面的世界。敞開的卷簾不僅僅意味著界限,也暗示著流通。窗戶、簾、庭院之間便形成了一個流動的空間,它展示的是閨閣女性對此空間外的渴望,小視角看大世界,同時也是大才情被小空間所限制。在繪畫中所呈現的女性形象,大多為閨閣女性,她們一生的時光都在一個狹小的空間內。這些有形的門、窗、簾、屏風,其實是束縛古代女性無形的界限,圈起了女性的一個個常態化空間。杭州博物館藏清代陳清遠、改琦的《董小宛像團扇》,描繪董小宛在花窗前獨自坐著,衣著素淡,面容清秀,一手扶發髻,一手扶布簾,窗外梅花掩映,疏香浮動,襯托出董小宛心志如梅的高尚情操。

在中國古代社會倫理綱常的限制與約束下,女性的活動范圍幾乎被固定在家庭范圍內,盡情外出游玩甚至參與娛樂游藝活動更是微乎其微,但是一些中國傳統節日卻給女性走出家庭、放飛心靈提供了難得的機會。[8]

古代女性圖像有很多描繪清明放紙鳶的場面,表達了女性自由愉悅的心情。

古代少女總有出閣時,當她們走出深閨,被明媒正娶、嫁作人婦時,她成為附屬于丈夫的主婦,其主要活動區域還在后院、后堂與廚房,無故不出中門,仍被拘束在『內』的范疇。蘇州博物館藏清代的顧洛《臨仇英寫古人詞意冊》第四開描繪了窗外樹影婆娑,窗內一女子獨坐支頤,長桌上擺放的書匣、瓶花、油燈,香幾上擺放的鴨形香爐,都與昨夜一樣,可物是人非,昨夜的人已經離去,獨留女子守著空房,她望著油燈感慨『孤燈結穗不成雙』。第七開則描繪了圓凳上,一只白貓睡得正酣,與坐在另一圓凳上愁緒萬千,難以入眠的女子形成對比。畫家對室內陳設的描繪,營造出凄清寂寞的氛圍,為畫面增添了淡淡的相思與哀傷。

古代女子連自家中門都難以跨越,更別提去宅院以外的世界了。《清明上河圖》描繪了一個繁華的北宋都城汴京,畫面中有八百余人,女性僅有十多位。比《清明上河圖》長一倍多的《姑蘇繁華圖》描繪了蘇州『商賈輻輳,百貨駢闐』的市井風情。畫中姑蘇共有一萬兩千余人,其中女性僅一百余人。

此外,由于明清時期結社雅集之風盛行,女子也能在自家的閨閣、園林甚至是郊園之中,聚在一起吟詩賞畫、舉辦和參加各種雅集聚會,努力進入曾經對她們封閉的男性世界。正如《紅樓夢》中探春邀請姐妹們創立詩社時,文中便有『孰謂蓮社之雄才,獨許須眉;直以東山之雅會,讓余脂粉』的豪言壯語。《紅樓夢》中閨秀的結社主要以家族親緣關系為基礎,交際范圍有限。

而在現實生活中,也有閨秀突破家族藩籬,形成以地緣關系為主的社交圈子,典型如清初由江南閨秀結成的蕉園詩社。她們的活動地點同男性文人雅集一樣,或由年長女性在自家園中組織集會,或選擇明媚的春日同去郊園游賞。安徽博物院藏的清代《仕女雅集圖》畫的就是一群女子聚集在庭院中進行雅集活動。庭院深深,小橋流水,湖石林立,古木蒼翠,仕女十二人嬉戲其間。畫面徐徐展開,先有一女子倚門而立,探頭觀望院內,接著即為一組三人的對弈景象,兩位女子在石臺上認真下棋,另外一位站在邊上靜靜觀棋。接著,一位女子抱琴走向坐在石凳上的婦人,想必正欲俯首弄琴。隨后映入眼簾的是小橋流水后正在賞畫的四位女子,或提拉著卷軸,或懷抱畫冊。畫面最右則是兩位女子面對面讀書,一位舉杯飲茶,一位看著書嘴角莞爾一笑,其樂融融,悠閑安適。

事實上,若想游賞,也不必非得托『雅集』之名目。明中葉至清代,在商品經濟發達、風景秀麗的江南地區,各個階層女子都熱愛出游,可借宗教朝圣與節日民俗之名,行游山玩水之實。袁景瀾描述過蘇州府及所屬各縣婦女皆有進香杭州靈隱寺的習俗。『城鄉士女,買舟結對』;富豪則雇畫舫,三二人,攜家眷,『留戀彌月』;小戶人家,則數十人結伴,『雇賃樓船』,船上多插有小黃旗,上書『天竺進香』四字,或寫『朝山進香』字樣。袁氏認為,這些婦女『名為進香,實則借游山水。六橋花柳,三竺云煙,得以縱情吟賞』。歸時,到松木場買竹籃、燈盞、藕粉、铇花等物,分送親友,『以示遠游』。時間從農歷二月初至三月中旬,歷時一個半月之久。

廣西壯族自治區博物館藏清代包棟的《仕女圖冊(之三)》畫中柳樹如線,秋蕊飄香,幾名女子在湖中游舟吹簫,生風陣陣,歌聲如鶯,一幅怡然自得的美好景象。安徽博物院收藏的清代謝珉的《仕女團扇》描繪陽春三月,和風拂煦,湖邊綠樹低垂,蘆葦叢生。湖水蕩漾,一位少女泛舟湖上,古琴橫臥,手托香腮,靜覓春光。

明清江南婦女好游之風引起官府及某些衛道士的擔憂和不滿,認為婦女『冶游』違反了綱常對婦女的定位,傷風敗俗。官府屢屢示禁,封建文人『口誅筆伐』,但仍未能阻止江南女子游樂的腳步。明末張岱在《陶庵夢憶》中多次描述蘇州仕女傾城而出,到郊外游園的熱鬧情景,并評論說這是『婦女不得出城者三歲矣,蕭索凄涼,亦物極必反之一』的結果,可見即使女子出游之風遭嚴禁卻不能止的現實。遼寧省博物館藏清代徐揚的《姑蘇繁華圖》描繪了清代蘇州城中看戲女子們的畫面。種種現象皆顯示了明清時期女性空間已不再像以往封閉禁錮,但是女性出游活動相較于男性而言還是偶一為之。

以上,對中國古代女性生活空間之演變做了簡單探討。歷史的復雜性遠遠不止于此,中國古代女性『正位于內』中的『內』不只存在于男性與女性之間,更存在于不同年齡、階層的女性之間。中國古代女性圖像是一個永遠值得探討的話題。

古代不同階層女性的藝術成就

一九七一年,紐約大學美術史教授諾克林女士(Linda Nochlin)在美國《藝術新聞》雜志上發表了論文《為什么沒有偉大的女性藝術家》,開始了與西方女權主義運動相表里的藝術社會史研究的新潮流。諾克林通過對西方藝術的社會體制的考察,提出了『為什么沒有偉大的女性畫家』的問題,她認為:『這個問題的答案不在于一個人天生是天才或不是天才,而在于社會體制的本質,以及這些社會體制對不同階級或族群里的個人作為的禁止或鼓勵。』[4]她的這一觀點能否成立,學術界見仁見智,眾說不一。

[5]至于中國古代有沒有偉大的女藝術家,這是我在此要和大家一起探討的。

近代學術大師陳寅恪用八十萬字的鴻篇《柳如是別傳》論述一代才女柳如是的生活時代和藝術人生。在這本巨作中,陳寅恪闡發了『文藝以人傳』的價值觀。柳如是的事跡不直接見載于繪畫史的文論,她身份地位十分低微,而她過人的見識和才華,正好反襯出當時社會制度和認知的不合理性。

隨著時代和研究的推進,中國古代女性藝術家的繪畫作品越來越受關注。女性作為創作者、母親、妻子與社會成員的多重性角色,以及女性溫、良、真、善、美的特點,古代女性畫家有著和男性畫家不同的情感體驗和思維特征,她們以特有的方式來觀察世界。她們的作品中自然而然呈現出一種對平淡的日常生活的關注,包括對生活細節、自然和生命等主題的敘述。明清時期,在資本主義萌芽、社會崇尚女性才學的背景之下,孕育出兩類主要的女性畫家:閨閣畫家與青樓畫家。這兩類畫家加上晚清由慈禧太后一手提拔的宮掖畫家,成為中國繪畫歷史上三股女性『勢力』。她們主要創作花鳥畫,較少繪制人物畫與山水畫。基于社會階層與身份的差異,她們創作的動機、風格、內容、成就等皆有所不同。此外,清代還出現了厲鶚《玉臺書史》和湯淑玉《玉臺畫史》等女性藝術專題著作。

閨閣畫家在翰墨飄香的家庭環境中長成,得以飽覽大量家藏的優秀作品,并且能夠親受父兄們的筆墨熏陶,因而她們的藝術成就總體上高于其他女性畫家。

在花鳥畫創作上,閨閣畫家之中可謂是高手輩出、流派紛呈,有宗法吳門畫派筆意的文俶及周淑禧姊妹,仿陳淳墨筆寫意花鳥畫的李因、陳書,仿惲壽平沒骨花鳥畫的惲氏閨閣畫家群,學仿宋人寫實花鳥畫的馬荃等。

文俶(一五九五—一六三四)是明代文從簡的女兒,嫁給吳中高士趙靈筠為妻,所以也稱為趙文俶。她生性聰慧,擅長花卉,據說她平日看見奇花異草,都隨手畫下,共收集千種,合成一冊,題為『寒山草木昆蟲狀』。

李因(一六一六—一六八五)生活在明末清初,她的一生很有傳奇色彩。她家境貧寒,但天資聰明,不喜歡梳妝打扮,喜歡讀書作詩寫字繪畫,小有名氣。海寧進士葛征奇見李因一首詠梅詩中有一句『一枝留待晚春開』,對她才華大為驚異,傾慕之心也油然而生,把她納為侍妾。婚后,葛征奇的職位變遷,她隨夫奔波,『溯太湖,渡金焦,涉黃河,泛濟水,達幽燕』,車船勞頓仍不忘作詩畫畫。李因的花鳥畫以陳淳為師,畫不僅得陳淳之真髓,還注重師法造化,追求『詩中有畫,畫中有詩』的境界。經過不懈努力,她最終在創作上避開了女畫家慣有的構圖小氣、筆致纖弱等弊病,以瀟灑隨意的藝術風貌備受時人贊許。在人生的中后期,適逢戰亂,她在受傷流血的情況下,依然手抱書稿,奮不顧身。在丈夫去世后的四十年中,靠紡織為生,兼以作畫自給,一直過著貧困凄涼且孤芳自賞的生活,其后期的藝術創作格調更加深沉。現藏上海博物館的《花鳥》卷,是她崇禎七年(一六三四)的作品,卷末有葛征奇的題跋,構圖靈活大方,樹枝運筆蒼勁有力,鳥雀也刻畫得生動形象,毫無纖弱之氣。

在這些閨閣畫家中,惲氏閨閣畫家可謂陣容最為龐大,她們是清初畫壇『四王吳惲』中惲南田家族的后裔,多達四五十人。她們得家傳,不用墨筆勾勒線條,直接用彩色顏料渲染物象,追求天機物趣。尤其是惲冰,時人將她與馬荃并稱女性花鳥之『雙絕』。

惲冰,活動于乾隆年間,江蘇常州人。十三歲就開始作畫,成年后,嫁同鄉毛鴻調為妻。毛鴻調才華橫溢,但一生未入仕途,夫妻志趣相投,躲在小樓里吟詩作畫。乾隆初年,江蘇巡撫以惲冰的畫作進呈孝圣太后,得到乾隆皇帝題詩嘉獎。故宮博物院曾展出一幅惲冰畫的《藤花翠鳥》扇頁,用沒骨法畫折枝紫藤,花疏葉茂,虬枝飄蕩,紫藤上一窩小鳥等待翠鳥嘴銜小蟲來哺育。筆墨不多,生動有趣。惲冰不僅擅畫,而且能作詩。她著名的菊花詩描寫秋天菊花開放的時候,雖說節令肅殺,而秋花正當時。此時的霜露非但不妨礙菊花盛開,反而在霜侵露雨之后,愈顯妖嬈嫵媚。這首詩也抒發了花事隨節令,寒暑易節,引發的閨中女子的情感波瀾。這一感慨,是她作為女性藝術家所特有的情懷。

在仕女畫方面,大多數閨閣畫家和當時的男性畫家一樣,重在表現女性的形象美,如仇珠、金禮嬴、范雪儀等。其中以仇珠的仕女畫藝術成就最高。仇珠,明代女畫家,仇英(約一四九八—約一五五二)的女兒,自幼聰穎內秀,隨父寓居蘇州,受環境熏陶,畫風繼承家父。在吳門女畫家中,其畫可與文俶媲美。她擅長畫人物故事和大士像,作品多用工筆重彩,細密精研,筆意不凡。她畫的仕女畫,傳神入化、沒有浮躁媚俗之氣,與她父親的藝術風格很相似。她所畫《觀音大士像》,神態優雅慈祥。她臨摹的李公麟白描《群仙高會圖》長卷,人物百余,工細秀逸。故宮博物院藏工筆重彩《女樂圖》,表現貴族女子在殿宇前的地毯上執樂器演奏的情景,周圍站立三位女子,或側耳傾聽,或低聲言談,巧妙地營造出『聽』的動感氛圍。

在宗教畫上,閨閣畫家們表現最多的是佛教里能夠幫助世人脫離苦海的觀音和羅漢,如周淑禧、陳書等,尤其是徐燦、方維儀、邢靜慈三人熱衷于創作這類宗教畫。這可能是因為她們都是不幸的女子,希望通過繪畫達到修行和祈禱的作用。

方維儀(一五八五—一六六八),桐城人,命運坎坷,她畢生以虔誠之心繪制觀音、羅漢像,作為精神上的寄托。故宮博物院藏方維儀《觀音圖》,作者以富有表現力的白描線條和簡明的構圖,于嚴整的法度中顯露出超凡脫俗之美,給人以豐富的想象空間。

徐燦(一五一八—一六九八),江蘇吳縣人,其父徐子懋經史皆通,徐燦自小受到良好的教育。婚后不久,丈夫陳之遴被崇禎帝斥為『永不敘用』,夫婦二人回到海寧。這次打擊使徐燦對宦途險惡產生了寒意,而丈夫對仕途有所眷戀,明亡后出仕清朝。徐燦作為深受儒家思想影響的大家閨秀,不可能直面抗爭,故心情是矛盾而抑郁的。晚年丈夫因為重罪被革職,病死在戍所,兒子也相繼去世。失去親人的痛苦,艱難的生活,使徐燦的心情灰暗頹敗,晚年只能在佛法中尋求心靈的歸宿。她的《瓶蓮大士圖》收藏于故宮博物院。

在士人畫方面,閨閣畫家在表現男性形象時必須注意不得觸動男權與男性尊嚴,因此,其創作受到諸多限制。她們偶有這樣的畫作,也只是在男性畫家已創作過的題材范圍內,再進行選擇性地臨摹,要么臨摹男性郊野活動的情景畫,要么臨摹頌揚男性高尚情操、品格的人物畫。

山水畫也是明清文人畫壇的主流,但是由于大部分閨閣畫家一生被禁于閨閣之內,從未親歷自然風光,因此,進行山水畫創作者寥若晨星,其中黃皆令與陳書引人注目。而陳書既能畫花鳥、人物,又能畫山水。她創作的山水畫最多,藝術表現技法最豐富。

陳書(一六六〇—一七三六),出身名門望族,為南宋宰相陳康伯后裔,清代文化名臣錢陳群的母親。陳書潛心學習古人水墨畫,曾仿王蒙、曹知白、唐寅等名家。例如創作于乾隆元年(一七三六)的《春山平遠圖》,曾入藏清內府,其上鈐有乾隆諸璽,并被編入《石渠寶笈》。她以水墨皴擦、暈染、粗細筆并用,行筆穩健灑脫,水墨層次變化豐富,山石用筆繁重,水面不著一筆,繁簡疏密,對比強烈,全作不著一色卻明艷端麗。現在這幅作品收藏在首都博物館。陳書不僅摹古,還善于觀察大自然,偶爾進行寫生。《石渠寶笈》著錄的《長松圖》,是陳書根據室外一株有三百年樹齡的古松創作的寫生作品。在表現手法上近景畫得較實,追求具象的描繪,甚至水榭茅草頂的邊緣,也以有條不紊地線條一根根繪出。

亭榭中的人物雖小如豆許,但他觀書的動態,及面前的書都畫得具體而微。遠景表現得抽象,遠山以淡墨皴染,山脈的肌理、質感、凹凸變化交代得不很明確。作者以遠處的虛襯托近景的實,展示出的境界既帶有一種脫去塵俗的寧靜超拔,同時又帶有與觀者近距離的親近感。這幅作品收藏在故宮博物院。

明代青樓十分昌盛。仕途失意的文人雅士以游妓為榮耀,不幸淪落的青樓女子以嫁士為能事。青樓女子十分注重文藝技能的培養,只為迎合明代士人對女子『色藝雙全』的審美要求,獲得與文人來往、改變命運的機會。

在書畫上,當時青樓畫家的繪畫題材一般都比較狹窄,以蘭竹為主要創作對象。這在很大程度上是由于蘭竹形象簡單,可在短時間內縱情涂抹,助一時之興。

雖大多數青樓畫家以畫蘭竹來充門面,但其中也不乏佳者,如馬守真、顧媚、卞玉京等都以畫蘭名動金陵。其中,尤以馬守真最具有代表性。

馬守真(一五四八—一六〇四),作為『秦淮八艷』之一,琴棋書畫樣樣精通,而且還是重情輕才的性情中人,她與名士王穉登之間的悲情故事至今還是人們常提的逸聞。馬守真擅畫蘭,蘭是她內心情感的象征,繪畫是她言志、寄懷的方式。她通過畫蘭來交友助興,因此作品不太注重對蘭外在形態的細致刻畫,而重在寫出蘭花的精神。她的《蘭竹圖》描繪茂盛的蘭竹生于秀石之后,纖纖墨線既表達出蘭竹清芬高古,不從流俗的特性,又體現出作者當時平靜、溫婉的心境。畫中石塊以『飛白法』畫出,這也是其書法修養的體現。

相對而言,薛素素的繪畫題材非常廣泛,可謂是繪畫全才。薛素素,萬歷年間金陵名妓,能文能武,書畫造詣極高。她的《蘭花圖》繪秀石叢蘭。蘭花長得極為茂盛,幾叢竹葉從蘭花中探出,墨色濃重,與淡雅的蘭花形成了色調上的鮮明對比。山石僅以墨筆勾出輪廓加以苔點,有趙子昂飛白石之遺韻。人到中年之后,薛素素嫁名士沈德符為妾。身份的改變使有充裕的時間勾勒點染畫作,不像以前為應酬或遣一時之興而『下筆迅掃』,她開拓了繪畫題材,由蘭、竹的創作轉向人物畫和山水畫的創作,畫風由豪放的寫意轉向精細的工筆。

南京博物院藏《吹簫仕女圖》描繪一位女子在山坡曲欄旁邊吹簫,水仙綻放,細竹婆娑。薛素素的山水畫目前僅見《溪橋獨行圖》,富有濃厚的文人畫氣息。山石在皴的基礎上以水墨暈染,于風骨奇峭中透露出秀爽清潤的韻致。

晚清,慈禧太后(一八三五—一九〇八)對書畫表現出相當的熱情,她本人書畫造詣并不高,故而在全國征選女畫師。此時,便出現了在宮廷內從事繪畫職業的女性畫家,即宮掖畫家,這是歷代從未有過的新現象。

慈禧要求這些女畫家具有雙重身份:一是指導自己畫畫的老師,二是書畫代筆人。在慈禧所選的三位宮掖女畫家中,繆嘉惠深得慈禧喜愛。

繆嘉惠,云南昆明人。繆嘉惠應詔入宮之后,因慣于官場世故,又加之她唯諾承上、和氣對下的謙卑態度,博得上到后妃、下到官監的一致贊賞。時宮人稱其為『繆先生』。慈禧對她更是青睞有加,朝夕不離,并免其跪拜,月給二百俸金,封福昌殿供奉。繆嘉惠在慈禧身邊侍奉長達二十余年,其間為慈禧代筆了大量作品。作畫時,慈禧或是畫個開頭,讓繆嘉惠接著完成,或是畫成后描上二筆,然后鈐上自己的印鑒。

這些代筆作品多數都以所謂『御筆』書畫賞賜群臣以示恩寵,因此,這些作品多為如牡丹、仙鶴、蒼松、雄雞等寓意吉祥如意、富貴長壽的題材。這些供奉代筆、饋送往來之作,必須處處迎合慈禧的意志,難以體現畫家的個人意志。因此,只有繆嘉惠親署之作,才能夠直接反映畫家的自我意志以及繪畫原貌。在這些作品之中,繆嘉惠將其淡泊超脫的文人情懷,利用柔和淡雅的筆調,借助梅蘭竹菊、蔬果清供等題材,舒放于紙面之上,正如其在畫中所云『淡中有味』。

有一幅自題『淡中有味』的圖軸為繆嘉惠極為用心的寫生之作,她幾乎將眼中所見的全部景物都描繪了出來:兩株怒放的菊花立于斜坡之上,一旁矮小的野菊悠然獨放。坡上是挺拔的桂花樹,一輪明月隱于其后,肥碩的蜘蛛掛于枝頭,正注視著落網的獵物。繆嘉惠所繪《山水花卉蔬果圖》冊有二十八開,現藏云南省博物館,其中絕大多數為折枝花鳥以及果蔬題材,余下繪有山水、金魚、牧童、雄鷹等等。全作大多以沒骨法繪出,筆法看似輕松率意,實則工致寫實。

歷史留給女性的空間很小,留給女性畫家的空間更是狹窄。她們留存下來的畫作數量完全無法與男性畫家的數十萬件(套)相提并論。在畫史與畫論中出現的女性畫家更是少見,十九世紀的女性學者湯漱玉在文獻中經過大海撈針般的艱苦工作,編撰的《玉臺畫史》中女性畫家也不過兩百多位,這些載入史料的女性畫家本身也都被父權制定下的標準層層篩選過。不過,有幸的是,在漫長的歷史進程之中,明清時期女性畫家數量的增多,以及作品與史料的保留,本身也代表著時代進步的趨勢,代表著女性意識的覺醒。

注釋:

[1]巫鴻.中國繪畫中的『女性空間』[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2019.

[2]景遐東.葉卉.淺析唐五代詞中的『簾』意象[J].湖北師范學院學報(哲學社會科學版),2015(1).

[3]王鳳.中國古代女性形象及其生活空間的建構與表達——以四大木版年畫為考察中心[J].婦女研究論叢,2017(4).

[4][美]諾克林著.游惠貞譯.女性、藝術與權力[M].桂林:廣西師范大學出版社,2005.

[5]洪再新.何香凝與女性畫家的歷史際運[J].美術學報,2010(10).

作者單位:浙江省博物館

本文責編:張 莉 王 璨