洞天勝境:董其昌跋王蒙《具區林屋圖》

□孫文韜

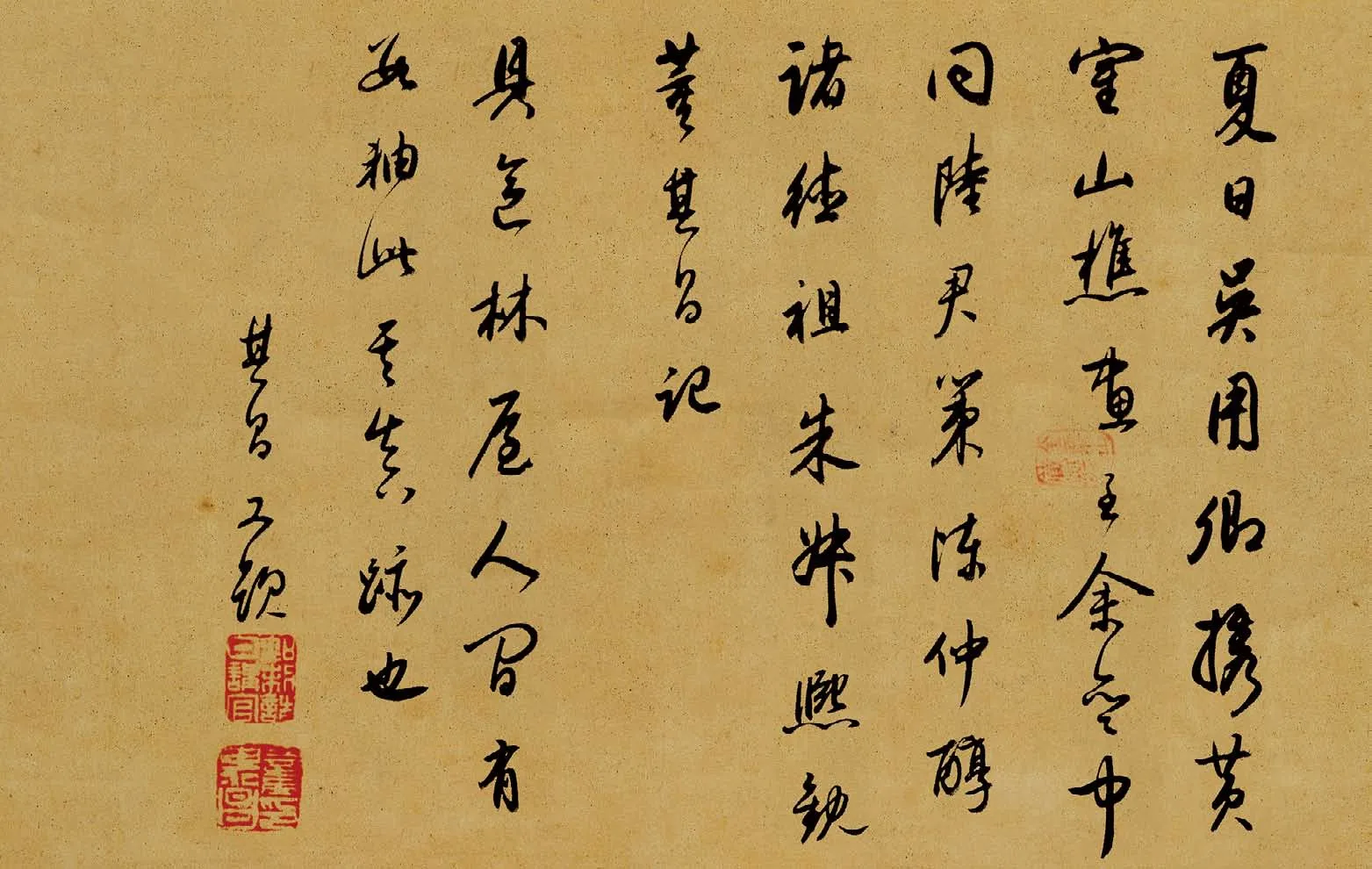

董其昌題跋

在元四家中,王蒙的畫作有著較為繁密嚴整的審美格局。《具區林屋圖》描繪江蘇太湖地區的林屋洞秋景。山石皴筆繁復,刻畫水石激蕩所產生的孔洞、石隙,宛如仙境的洞天福地給予創作者以豐富的啟迪和遐想。煙波浩渺的太湖,古稱“具區”。林屋洞就位于太湖西山,亦稱“洞庭山”。西晉郭璞為《山海經》作注時明確記載:“今吳縣南太湖中有包山,下有洞庭穴道,潛行水底,云無所不通,號為地脈。”從自然景觀的認知出發,先民賦予林屋洞神秘的遐想。南宋時期,在林屋洞修建道隱園的隱士李彌大有詩作《游洞庭山》:“山浮群玉碧空沉,萬頃光涵幾許深。梵剎樓臺噓海蜃,洞天日月浴丹金。秋林結緣留連賞,春塢藏紅次第吟。擬泛一舟追范蠡,從來世味不關心。”細觀王蒙此作,構圖頂天立地,幾乎密不透風,但畫面以虛映實,粼粼水波成為山浮群玉的基底,大膽擺脫了自然景觀的束縛。王蒙用牛毛皴皴擦山石,渴筆焦墨畫樹干,又以繁密的苔點和多變的水紋,層層鋪排點染,使得全作“秋林結緣留連賞”。畫意之中,有著對詩情的解讀,可以說是人文景觀的體現。中國傳統山水畫總是具備一種“書齋向度”,即從人文景觀出發,以畫解詩。畫面之中,撐舟欲行的少年形象、流連洞天的壯年形象、悠游林下的老年形象,都隱匿著創作者的哲思。欣賞者由點及面的賞讀過程,又是一次古人心靈景觀的巡禮。

圖像的拆解認讀,似乎存在著重重可能。相對而言,文字的準確語義表達,更增添了藝術作品明確的審美認知。董其昌題《具區林屋圖》是一件極具獨特觀賞價值的書法作品。“夏日吳用卿攜黃鶴山樵畫至余齋中,同陸君策、陳仲醇、諸德祖、朱叔熙觀。董其昌記。”記錄了董其昌與陸君策、陳仲醇等人觀畫并題“《具區林屋》人間有數軸,此其真跡也”。瀟灑之中蘊含沉雄,我們可以從字里行間體會到董其昌書風的底氣。清朱和羹在《臨池心解》中語重心長地說:“華亭少時,學李北海,又學米襄陽,于二家盤旋最久,故得李十之二三,得米十之六七。生平雖無所不臨,而得力則在此。今后學董者,不得舍李米而竟取董也。蓋以董學董終不是董。”李邕書法的雄厚力道,被賦予形象化解讀,即“北海如象”,而米芾書風更像是縱橫八極的“天馬”。這件題記作品,裝裱于《具區林屋圖》的上方,書畫互顯,相得益彰。畫面繁密,丘壑重疊。如果題記也細小緊密的話,從視覺上就會有逼迫、堵塞之感。巧妙的是此題記采用寬舒的行距,且左側留白,大有沖融虛和之妙。

欣然而賞,由賞而欣。對于藝術品的欣賞而言,變換的欣賞環境和不同種類的欣賞人群,以不同的角度解讀藝術作品,是時光的積淀、歲月的洗禮。而凝聚這一過程,物化為審美對象的存在,正是這相伴藝術作品的題記。此題記由記錄欣賞過程轉入鑒賞過程,一語而定,真跡無疑。所以說,繪畫題記為后世提供了屬于那個時代的欣賞指引與鑒定判斷,并成為《具區林屋圖》這一“洞天勝境”不可或缺的一部分。

《具區林屋圖》元·王蒙 紙本設色 68.7cm×42.5cm 臺北故宮博物院藏