防己黃芪湯加味對腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流量及炎癥水平的影響

尤理想 吳新軍 杜生旺 史春強

連云港市中醫院普外科,連云港 222004

腹股溝疝是一種常見病、多發病,表現是腹股溝區有包塊突出,站立行走或者是咳嗽時明顯,平臥休息時包塊可消失,大多是腸管經腹壁缺損突出,也可以回納入腹腔,嚴重的時候可發生嵌頓,包塊突出后不能消失,且伴有疼痛,同時感到劇烈腦脹、惡心、頭暈,及肛門停止排氣、排便等腸梗阻癥狀[1-5]。對于單側腹股溝疝的疝塊臨床主要采用手術、藥物等方法治療。對于腹股溝疝患者,多采用腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術治療。腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術是在沒有張力的情況下進行,具有復發率低等優點,但術后容易發生陰囊水腫。為緩解患者疼痛感,需要進一步完善降低腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后引流液量的治療方法。近年來中醫學發展迅速,中醫藥佐治消化系統疾病成為臨床研究的熱點。中醫辨證施治、標本兼顧。黃芪建中湯用于腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后引流液量的治療可減輕患者炎性反應,增強臨床療效。傳統飲片湯劑存在煎煮耗時、保存不易等諸多不便,可導致患者用藥依從性差。筆者查閱文獻發現,防己黃芪湯加味是否可達到同樣的臨床療效尚未明確,尚缺乏權威證據支持何種中藥劑型更適用于臨床。鑒于此,本研究探討防己黃芪湯加味對腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流量及炎癥水平的影響,以期為臨床提供參考。

資料與方法

1.一般資料

選取2020年3月至2021年3月連云港市中醫院收治的102例腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者進行隨機對照試驗。采用隨機數字表法將其分為觀察組和常規組,各51例。觀察組男31例,女20例,年齡58~80(65.98±5.02)歲,出血量40~89(60.38±6.36)ml。常規組男30例,女21例,年齡51~89(64.38±5.48)歲,出血量39~81(59.38±6.10)ml。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

本研究經連云港市中醫院醫學倫理委員會審批通過(2019-002-02)。

2.納入標準

⑴年齡>18歲者;⑵符合腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術指征[6];⑶近1周無規范性治療史者;⑷認知及醫患溝通正常、具有自主行為能力者;⑸研究對象或其親屬簽署研究知情同意書;⑹凝血功能正常,且患者未口服阿司匹林。

3.排除標準

⑴惡性腫瘤患者;⑵意識不清晰的患者;⑶資料不完整的患者;⑷精神疾病患者;⑸對本研究藥物過敏者。

4.治療方法

腹腔鏡下腹膜外單側腹股溝疝修補術:⑴穿刺trocar,建立氣腹,觀察腹股溝疝類型;⑵分離腹膜前間隙;⑶直疝和較小的斜疝可將疝囊完全游離,較大的疝囊可在疝環處橫斷,游離精索血管、輸精管,完成精索腹壁化;⑷將補片卷成筒狀,經操作孔送入腹腔再展平;⑸將補片貼于精索后方,根據術中情況選擇補片固定方式;⑹術后于腹膜外放置硅膠引流管和一個接負壓吸引球。拔出套管,縫合腹直肌前鞘及皮膚口,術畢。術后記錄腹膜外引流管引流量。

常規組在常規治療措施上給予黃芪建中湯治療。方劑組成:黃芪30 g、白芍20 g、桂枝15 g、生姜10 g、大棗4枚(12 g左右)、飴糖20 g、黨參10 g、白術10 g、炙甘草5 g,水煎至400 ml,早晚200 ml口服,連續3 d。

觀察組給予防己黃芪湯加味治療:山茱萸15 g,牡丹皮15 g,黨參15 g,茯苓10 g、生地黃10 g、黃芪10 g、山藥10 g,乏力感較重者加黃芪用量20 g,另加10 g白術,水煎至400 ml,早晚200 ml口服,連續3 d。

5.觀察指標

⑴臨床療效。參照《中華人民共和國中醫藥行業標準·中醫病證診斷療效標準》[7]中的標準評價治療效果。痊愈:患者炎性因子水平以及疼痛等癥狀改善≥95%;顯效:95%>患者炎性因子水平以及疼痛等癥狀改善≥70%;有效:70%>患者炎性因子水平以及疼痛等癥狀改善≥30%;無效;患者炎性因子水平以及疼痛等癥狀改善<30%。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

⑵炎癥因子情況。治療前后采集患者空腹靜脈血液,采用酶聯免疫吸附法測定白細胞介素-4(IL-4)、C反應蛋白(CRP)水平。⑶對比服用中藥后兩組引流量。⑷藥物安全性。統計兩組患者服藥期間惡心、頭暈、腹脹、失眠等不良反應發生情況。

6.統計分析

采用SPSS 26.0統計學軟件進行分析。以[例(%)]表示計數資料,采用χ2檢驗;符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

結果

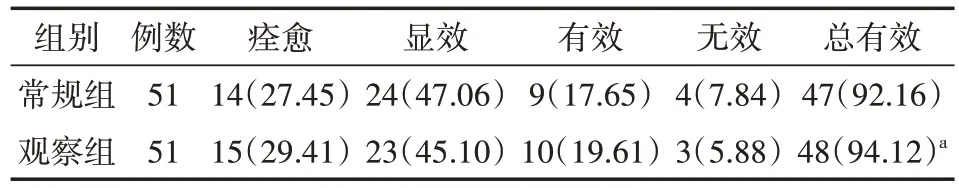

1.療效

觀察組總有效率與常規組比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者臨床療效比較[例(%)]

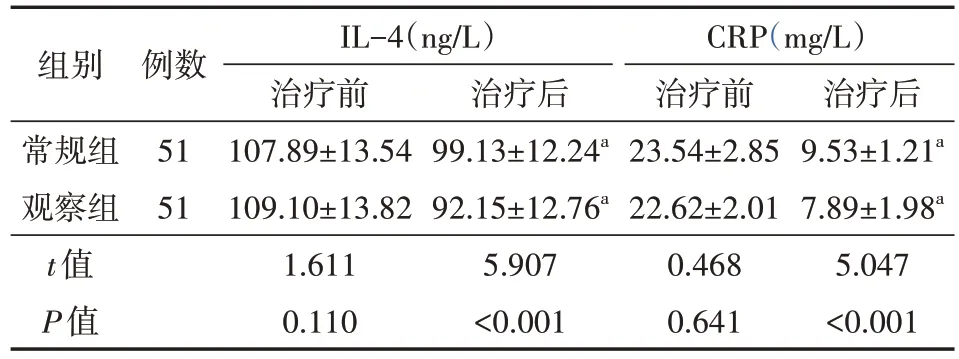

2.炎癥因子

治療后,觀察組IL-4、CRP水平均低于常規組(均P<0.05),見表2。

表2 兩組腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者治療前后炎癥因子水平比較()

表2 兩組腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者治療前后炎癥因子水平比較()

注:常規組給予黃芪建中湯傳統湯劑,觀察組給予防己黃芪湯加味治療。IL-4為白細胞介素-4,CRP為C反應蛋白。與治療前相比,aP<0.05

治療后9.53±1.21a 7.89±1.98a 5.047<0.001組別常規組觀察組t值P值例數51 51 IL-4(ng/L)治療前107.89±13.54 109.10±13.82 1.611 0.110治療后99.13±12.24a 92.15±12.76a 5.907<0.001 CRP(mg/L)治療前23.54±2.85 22.62±2.01 0.468 0.641

3.引流液量

常規組引流量為(89.63±15.36)ml,觀察組為(71.36±13.58)ml(P<0.05)。

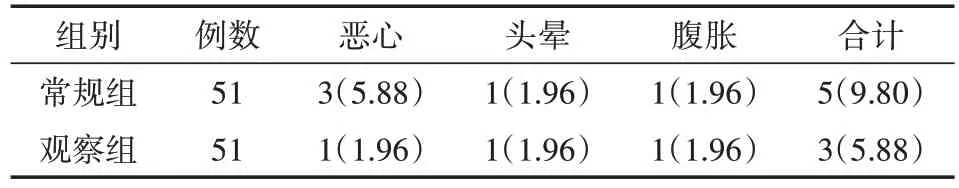

4.安全性

兩組總不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者不良反應發生情況比較[例(%)]

討論

腹股溝疝是指腹腔內臟器通過腹股溝區的缺損向體表突出所形成的疝,俗稱“疝氣”[8]。腹股溝區位于下腹壁與大腿交界的三角區,根據疝環與腹壁下動脈的關系,腹股溝疝分為腹股溝斜疝和腹股溝直疝[9]。臨床多采用腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術治療腹股溝疝,術后容易發生陰囊水腫。由于耐藥性增加、依從性差、不良反應等原因,西藥根除血腫效果不佳。目前,臨床有必要探索有效的根除血腫的方法,以獲得更有效和危害更小的減少腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后引流量的方法。

中醫認為,腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后引流量多因寒邪入侵、飲食不節、情志失調所致。黃芪建中湯是針對腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后引流量的經典藥方[10]。黃芪建中湯為臨床最常用的劑型,有助于提升患者引流液量[11]。防己黃芪湯加味對降低腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流量是否具有更好的臨床療效值得探討。

本研究發現,觀察組總有效率與常規組比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后IL-4、CRP水平均低于治療前;這提示防己黃芪湯加味可有效降低腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流量。黃芪建中湯由黃芪、白芍、桂枝、生姜等藥物精制而成,方中黃芪健脾益氣,白芍柔肝止痛,桂枝通脈溫經、消痹、助陽消氣,生姜、大棗、飴糖緩急止嘔、補血溫胃,黨參補中益氣、健脾益肺,白術健脾益氣、燥濕利水,炙甘草健脾益氣、清熱解毒、止痛,諸藥合用共奏溫中健脾和胃功效。現代藥理學研究證實,桂枝具有抑制血腫的作用,黃芪具有抑制炎性反應等功效。防己黃芪湯加味主要由山茱萸、牡丹皮、黨參、茯苓、生地黃、黃芪、山藥、茯苓組成。黨參味甘,具有補中益氣、養血生津的作用[12]。生地黃味甘、苦,性寒,歸心、肝、腎經,具有清熱生津的功效,可以治療咽喉腫痛、熱病傷陰等癥。山藥味甘,性溫,具有益精、健脾的功效,可以生津補液。茯苓主要用于治療水腫尿少、便溏泄瀉,有利水健脾的功效。山茱萸具有補益肝腎的作用,常用于腰膝酸痛、內熱消渴等癥。本研究顯示,觀察組引流量少于常規組;兩組總不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);這提示:與傳統黃芪建中湯湯劑相比,防己黃芪湯加味可減少腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流液量。筆者認為,防己黃芪湯加味能夠改善患者臨床癥狀,在減少引流液量上更具優勢。

綜上所述,防己黃芪湯加味可降低腹腔鏡下腹股溝無張力疝修補術后患者引流量和炎癥水平。

作者貢獻聲明尤理想、史春強:研究實施,數據整理,論文撰寫,統計學分析,研究指導,論文修改,經費支持;吳新軍:數據整理,統計學分析,研究指導,論文修改,經費支持;杜生旺:研究實施,數據整理,論文撰寫,研究指導,論文修改,經費支持