“東方紅”磁帶:見證中國(guó)航天夢(mèng)的啟航

文物源起

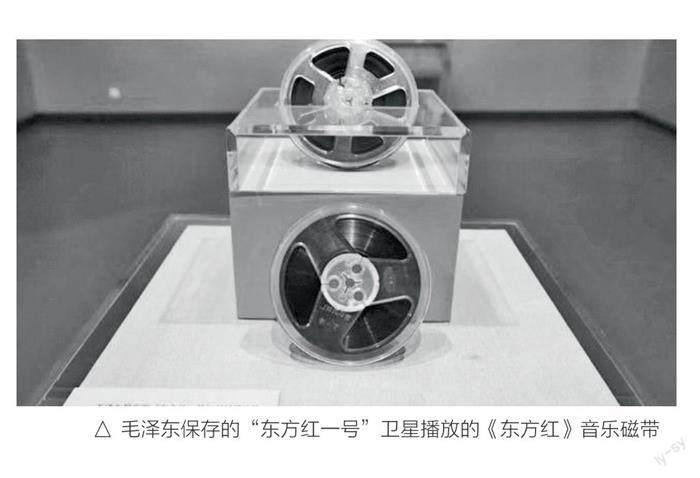

韶山毛澤東同志紀(jì)念館內(nèi)珍藏著兩盤特殊的磁帶,均是老式圓盤形磁帶。一盤是“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星播出的《東方紅》樂(lè)曲和遙測(cè)信號(hào)錄音膠帶,另一盤是衛(wèi)星飛經(jīng)首都北京和海南島上空時(shí)直接收錄、未加剪接的錄音膠帶,它們共同見證了中國(guó)第一顆人造地球衛(wèi)星“東方紅一號(hào)”的成功發(fā)射,也見證了中國(guó)航天強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的正式啟航。1990年11月,中共中央辦公廳將包含這兩盤磁帶在內(nèi)的6000余件毛主席遺物,一并移交韶山毛澤東同志紀(jì)念館永久珍藏。

1957年10月,蘇聯(lián)成功發(fā)射人類歷史上第一顆人造地球衛(wèi)星,一時(shí)間震撼了全世界。11月,毛澤東訪蘇時(shí)發(fā)表重要講話,認(rèn)為蘇聯(lián)發(fā)射第一顆人造地球衛(wèi)星,不是一個(gè)簡(jiǎn)單的事件,而是人類進(jìn)一步征服自然的新紀(jì)元的開始。這對(duì)于處在社會(huì)主義建設(shè)高潮中的中國(guó)人民來(lái)說(shuō),無(wú)疑是巨大的鼓舞。由此,中國(guó)也開始了研制人造衛(wèi)星的步伐。

“我們也要搞人造衛(wèi)星”

1958年5月,毛澤東把目光投向遙遠(yuǎn)的太空,發(fā)出了“我們也要搞人造衛(wèi)星”的偉大號(hào)召,成為中國(guó)人向太空進(jìn)軍的戰(zhàn)斗號(hào)角,也成為家喻戶曉的奮斗目標(biāo)。中國(guó)科學(xué)院組織錢學(xué)森、趙九章、郭永懷、陸九元等專家制定人造衛(wèi)星發(fā)展規(guī)劃設(shè)想方案,并成立了“581”小組,由錢學(xué)森任組長(zhǎng),趙九章等任副組長(zhǎng)。中國(guó)從此開始了中國(guó)航天的光榮與夢(mèng)想之路。

為了早日完成人造衛(wèi)星的設(shè)計(jì)方案,“581”小組夜以繼日地工作,在與院內(nèi)外31個(gè)單位的通力協(xié)作下,完成了運(yùn)載火箭結(jié)構(gòu)的初步設(shè)計(jì),研制出了載有多種高空環(huán)境探測(cè)儀器及動(dòng)物艙的探空火箭頭部模型,為我國(guó)自力更生發(fā)展空間事業(yè)邁出了可喜的一步。

1958年10月,中科院特別舉辦了自然科學(xué)躍進(jìn)成果展覽會(huì),向中央和地方相關(guān)部門展出自然科學(xué)成果。毛澤東重點(diǎn)觀看了運(yùn)載火箭模型、人造衛(wèi)星設(shè)想藍(lán)圖、高空探測(cè)儀器模型以及耐高溫合金、特殊化學(xué)材料等方面的十幾個(gè)項(xiàng)目,共參觀了1個(gè)多小時(shí)。毛澤東到運(yùn)載火箭和人造衛(wèi)星展覽室參觀時(shí),由錢學(xué)森講解。當(dāng)聽說(shuō)大部分儀器都是根據(jù)一些線索自己搞出來(lái)的時(shí)候,毛澤東高興地點(diǎn)頭笑了。毛澤東還鼓勵(lì)錢學(xué)森等人繼續(xù)獨(dú)立自主、自力更生,大膽創(chuàng)新,敢于走前人沒有走過(guò)的道路。

經(jīng)過(guò)若干年的探索和努力,中國(guó)在探空火箭領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。1960年2月,中國(guó)第一枚實(shí)驗(yàn)型液體探空火箭T-7M首次發(fā)射成功,其飛行高度達(dá)8公里,邁出了我國(guó)探空火箭技術(shù)發(fā)展的第一步。此后,各種不同用途的火箭相繼發(fā)射升空,射程高度也在不斷地攀升,科研工作者感受到中國(guó)與太空的距離正在日益縮短。

1960年11月,中國(guó)的導(dǎo)彈研制工作取得了突破性進(jìn)展,我國(guó)自行研制的第一枚國(guó)產(chǎn)近程導(dǎo)彈“東風(fēng)一號(hào)”發(fā)射成功。1964年10月,我國(guó)第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸成功。兩彈的成功發(fā)射帶動(dòng)了許多新材料、新技術(shù)、新機(jī)械的發(fā)展,為衛(wèi)星和新型運(yùn)載火箭的研制工作奠定了重要基礎(chǔ)。此時(shí),中國(guó)已在衛(wèi)星能源、衛(wèi)星結(jié)構(gòu)等方面取得了重大成果,表明研制衛(wèi)星的條件已日臻成熟。1965年1月,錢學(xué)森建議將衛(wèi)星研制列入國(guó)家計(jì)劃。9月,中國(guó)科學(xué)院組建衛(wèi)星設(shè)計(jì)院,開始擬定中國(guó)第一顆衛(wèi)星的方案。

“上得去、抓得住、聽得到、看得見”

1965年10月,中科院受國(guó)防科委委托,召開了中國(guó)第一顆人造衛(wèi)星總體方案論證。考慮到人造衛(wèi)星的國(guó)際影響,與會(huì)專家認(rèn)為,第一顆人造衛(wèi)星應(yīng)該發(fā)射一個(gè)連續(xù)的信號(hào),而且這個(gè)信號(hào)要有中國(guó)特色,全球公認(rèn)。當(dāng)時(shí)《東方紅》是“紅色中國(guó)”的象征,因此,建議衛(wèi)星應(yīng)該播送《東方紅》樂(lè)曲,并提議將這顆衛(wèi)星命名為“東方紅一號(hào)”。最后國(guó)防科委將衛(wèi)星方案簡(jiǎn)化為:“上得去、抓得住、聽得到、看得見。”

“上得去”是指衛(wèi)星成功發(fā)射,“抓得住”是指地面觀測(cè)站能夠?qū)πl(wèi)星進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、測(cè)量和遙控,“聽得到”是能夠聽到衛(wèi)星發(fā)出的聲音,“看得見”是指在地面上能通過(guò)望遠(yuǎn)鏡或肉眼看到衛(wèi)星。

然而在當(dāng)時(shí)艱苦的科研條件下,要完成這個(gè)任務(wù)談何容易。如果要讓普通收音機(jī)直接收聽到“東方紅一號(hào)”播放的《東方紅》樂(lè)曲,需要在衛(wèi)星上安裝大功率發(fā)射機(jī),那將使衛(wèi)星的重量超過(guò)1噸,對(duì)于當(dāng)時(shí)火箭的運(yùn)載能力來(lái)說(shuō)是不可行的。經(jīng)反復(fù)研究討論,決定先由大型地面站接收,再通過(guò)廣播電臺(tái)轉(zhuǎn)播,因此實(shí)現(xiàn)了“聽得到”。為了完成“看得見”任務(wù),科研人員把衛(wèi)星樣品拿到南京紫金山天文臺(tái),通過(guò)反復(fù)計(jì)算驗(yàn)證得出,上天后的衛(wèi)星將處在看見或者看不見的邊緣狀態(tài),人們?cè)诘孛娌⒉荒馨俜种俚赜萌庋劭匆姟S谑牵蒲腥藛T在與衛(wèi)星一起進(jìn)入太空的運(yùn)載火箭上設(shè)置了“觀測(cè)球”,觀測(cè)球用反光材料制成,上天后便打開,體積大、重量輕,緊貼衛(wèi)星之后飛行,從地面看去,猶如一顆明亮的星星。

“東方紅一號(hào)”成功發(fā)射

1970年4月1日,裝載著兩顆“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星、一枚“長(zhǎng)征一號(hào)”運(yùn)載火箭的專門列車抵達(dá)酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心。4月24日7時(shí),周恩來(lái)報(bào)告毛澤東:“現(xiàn)擬同意于今夜發(fā)射,請(qǐng)主席批示。”毛澤東批示:“照辦。”21時(shí)35分,隨著一聲“點(diǎn)火”的號(hào)令,“長(zhǎng)征一號(hào)”運(yùn)載火箭吞吐著烈焰直上云霄,將“東方紅一號(hào)”成功送到預(yù)定軌道,一時(shí)間《東方紅》樂(lè)曲響徹全球。21時(shí)48分,從現(xiàn)場(chǎng)指揮所的廣播里傳來(lái)了“星箭分離”“衛(wèi)星入軌”的消息,在發(fā)射中心觀看的人群頓時(shí)沸騰起來(lái),個(gè)個(gè)歡呼跳躍,有的甚至激動(dòng)得熱淚盈眶。4月25日下午,新華社向全世界宣布:1970年4月24日,中國(guó)成功地發(fā)射了第一顆人造衛(wèi)星,衛(wèi)星運(yùn)行軌道的近地點(diǎn)高度439公里,遠(yuǎn)地點(diǎn)高度2384公里,軌道平面與地球赤道平面夾角68.5度,繞地球一圈114分鐘,衛(wèi)星重173公斤,用20.009兆赫的頻率播送《東方紅》樂(lè)曲。

從4月25日起,中央人民廣播電臺(tái)連續(xù)廣播由衛(wèi)星發(fā)回的《東方紅》樂(lè)曲和遙測(cè)信號(hào)。當(dāng)天,毛澤東就收到了“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星播出的《東方紅》樂(lè)曲和遙測(cè)信號(hào)錄音膠帶一盤。4月28日,毛澤東又收到中央廣播事業(yè)局軍管小組的一封信和另一盤磁帶。信中說(shuō),這是“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星飛經(jīng)首都北京和海南島上空時(shí)直接收錄、未加剪接的錄音膠帶。自此,毛澤東一直將磁帶收藏在身邊,視若珍寶,直到去世。

見證人的話

劉宗毓(韶山毛澤東同志紀(jì)念館編研部工作人員):陳列在韶山毛澤東同志紀(jì)念館的兩盤“東方紅”磁帶靜靜述說(shuō)著中國(guó)人的航天夢(mèng)。它不僅見證了我國(guó)第一顆人造衛(wèi)星的成功發(fā)射,還開啟了中國(guó)航天強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的偉大征程。60多年來(lái),幾代航天人繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能攻關(guān)、特別能奉獻(xiàn)”的精神,埋頭苦干,不畏難、不氣餒,推動(dòng)我國(guó)航天科技從無(wú)到有、從弱到強(qiáng),以令人驚嘆的速度,譜寫了追趕、并跑、超越的奇跡。