基于生物科學史和模型建構的減數分裂深度教學設計

摘 要:文章以人教版普通高中生物學必修2“遺傳與進化”第2章第1節“減數分裂和受精作用”的教學內容為例,選擇科學家對減數分裂的觀察和研究作為時間主線,以減數分裂行為特點作為邏輯思維主線。各環節以“假說演繹”的思維模式,引導學生基于事實證據,運用推理歸納、模型建構和質疑批判等科學思維,深度構建“減數分裂過程”這一重要概念,提升學生科學思維水平和探究能力,使學生形成進化與適應觀。

關鍵詞:高中生物學;減數分裂;科學史;模型建構;深度教學

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)21-0082-03

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》明確提出“生物課堂要注重生物科學史和科學本質的學習”[1]。筆者發現,教材中對于減數分裂本質、聯會、染色體行為規律等概念性知識,多以敘述的方式直接呈現,與減數分裂有關的生物學史料內容呈現較少。因此,筆者嘗試在不增加課堂難度和教學容量的基礎上,適當補充減數分裂探究過程的科學史料,為學生理解減數分裂概念性知識提供事實支撐,培養學生的科學思維能力和探究能力。

在基于生物科學史的減數分裂教學過程中,學生不僅要對細胞器、染色體等基本概念進行應用整合,還須對減數分裂概念模型、染色體數量變化模型進行主動構建,深刻理解基因分離和自由組合導致后代多樣性的重要概念。這些要求都和深度學習理論契合,運用深度學習理論進行本節課教學,既能引導學生重新體驗科學探究過程,又能促使學生將深度加工后提煉的科學思維和探究能力遷移應用到真實情境下去解決復雜問題。

一、教材分析及設計思路

本節課教學內容為人教版普通高中生物學必修2“遺傳與進化”第2章第1節“減數分裂和受精作用”第1課時。在本節課之前,學生已經具有細胞結構、細胞增殖、遺傳學基本規律等相關知識儲備,了解假說演繹、歸納概括科學思維。本節課是幫助學生從染色體水平、細胞水平進一步理解真核生物細胞核遺傳信息的傳遞規律,認識有性生殖對生物進化的意義。減數分裂概念以及減數分裂過程染色體數量和行為變化規律是本節課的重點,染色體行為變化規律是本節課的難點。

二、教學目標設定

(一)體驗探究歷程,提升思維水平

教師引導學生質疑減數分裂次數、DNA復制時間、染色體行為等環節,然后猜想、解釋,補充史料和形成主張,體驗科學探究歷程,提升科學思維水平,學習科學家不懈努力和奉獻科研的精神。

(二)完成模型構建,培養建模思維

教師引導學生運用材料(如扭扭棒、磁鐵等)完成減數分裂模型的構建,培養學生的建模思維,使學生形成結構與功能觀。

(三)加深意義理解,形成進化與適應觀

通過對“減數分裂產生染色體減半,形成配子類型多樣”的學習,學生進一步結合受精作用使體細胞染色體數目恢復的原理,理解減數分裂在生物進化和物種多樣性方面的重要意義,形成進化與適應觀。

三、教學過程設計

(一)創設情境,問題導入

教師提前向學生收集“全家福”照片若干張,在課堂上展示,引導學生思考:(1)父母與子女之間通過什么細胞實現遺傳物質傳遞?(2)這類細胞如果是通過有絲分裂產生的,你能預測子一代兒女的染色體數目嗎?子二代呢?(3)大膽預測這類細胞內染色體數目有何特點?

師生總結:正如1887年德國生物學家魏斯曼(A.Weismann)的大膽猜測,在生殖細胞產生過程中,必然有一個特殊過程使染色體數目減少一半。

設計意圖:通過生活中常見的“遺傳”話題,激發學生的學習興趣和批判思維,使學生意識到細胞學說中“細胞是通過分裂產生”具有多層含義。

(二)假說演繹,補充史料

第一,學生質疑:在產生生殖細胞的過程中,如何實現染色體數目減半?

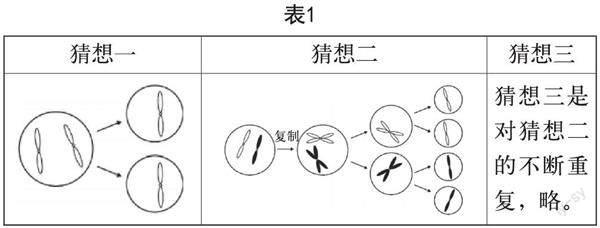

提出猜想,小組討論:猜想一,細胞直接分裂,染色體平均分給兩個細胞,實現染色體數目減半;猜想二,減數分裂過程染色體復制1次,細胞分裂2次,實現染色體數目減半;猜想三,學生幽默地提出假說:染色體復制2次,細胞分裂4次(甚至染色體復制4次,細胞分裂8次,類似均有可能……)(見表1)。

補充史料:①1888年,德國植物學家施特拉斯布格(E. A. Strasburger)觀察到百合花粉母細胞減數分裂形成“四分孢子”;②1887年,德國生物學家鮑維里(Boveri)發現馬蛔蟲經過減數分裂后產生4個細胞。

形成主張:學生對上述科學史和實驗結果進行閱讀討論后,直觀看到減數分裂結束產生4個子細胞,即得出減數分裂過程中染色體復制1次,細胞分裂2次,實現染色體數目減半的結論。

第二,學生質疑:減數分裂過程染色體復制1次,

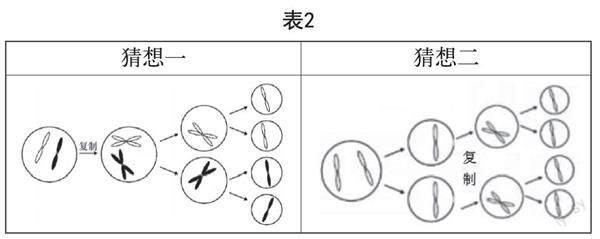

細胞分裂2次,那么染色體復制(實質為DNA復制)出現在第幾次細胞分裂間期呢?

提出猜想,模擬解釋:猜想一,染色體復制出現在第1次分裂間期;猜想二,染色體復制出現在第2次分裂間期(見表2)。學生進行小組合作,運用扭扭棒(中間的鐵絲代表DNA分子,外層包裹的絨毛代表蛋白質)模擬染色體。學生將扭扭棒圍繞鉛筆螺旋緊密纏繞,代表高度螺旋化的染色體;將兩根扭扭棒交叉用磁鐵環套住,代表復制后染色體。兩個磁鐵環相互吸引,可以模擬同源染色體聯會現象(見表2)。

補充史料:①研究人員為使不同細胞分裂進程同步化,使用DNA合成阻斷劑,該試劑可以將細胞群阻斷在DNA復制過程,而不影響其他時期細胞的正常分裂。當去除該試劑后,細胞分裂正常進行。②研究人員使用DNA合成阻斷劑處理減數分裂的原始細胞,發現大多數原始細胞無法進行細胞分裂。

形成主張:染色體復制出現在減數第一次分裂間期,減數第二次分裂不進行DNA復制,即細胞核DNA數目減半發生在減數第二次分裂。

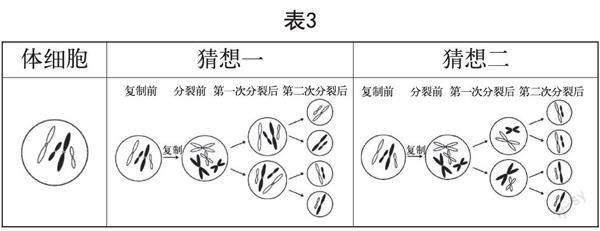

第三,學生質疑:當細胞中有多對染色體時,減數第一次分裂和減數第二次分裂染色體行為相同嗎?

提出猜想,模擬解釋:如表3,兩種猜想均實現了減數第一次分裂進行染色體復制,子細胞染色體數目減半。如果要驗證哪種假設成立,可對不同時期細胞的染色體行為進行觀察分析。

補充史料:①1891年,德國生物學家亨金(H.Henking)在觀察某種蝽的減數第一次分裂時,發現前期染色體形成“環”狀結構,每個環狀結構由2個大小相同的染色體配對構成(如圖1)[2];②1901年,美國生物學家蒙哥馬利(T.H.Montgomery)觀察到所謂的“二價染色體”,即由母方和父方大小相同的染色體結合形成,在減數第一次分裂時橫向分離[3]。

形成主張:“二價染色體”和“環”都是由2個大小相同染色體組成,根據這一現象,學生對自己猜想進行質疑和修改,認同減數第一次分裂時大小相同的染色體分離,導致染色體數目減半,故猜想二正確。師生趁熱打鐵,共同完善同源染色體、聯會等基礎概念的學習。

第四,學生質疑:大小相同的同源染色體彼此分開時,大小不同的染色體(即非同源染色體)如何分配的呢?

提出猜想:某生物體細胞(2n-=4),1號和2號、3號和4號分別是一對同源染色體,其中1號、3號染色體來自父方;2號、4號來自母方。猜想一:1和2、3和4彼此分開,將1和3、2和4分在一起;猜想二:1和2、3和4彼此分開,將1和4、2和3分在一起;猜想三:1和2、3和4彼此分開,將1和2、3和4又重新分在一起;猜想四:1和2、3和4彼此分開,4條染色體任意組合均可。

補充史料:①大型的短翅昆蟲——雄蝗蟲(2n=23,XO)體內性染色體只有一條X染色體,且還有一對大小不等的同源染色體,記為A、a。②美國遺傳學家薩頓(Sutton)觀察統計超過300個雄蝗蟲的MⅠ后期的細胞,發現僅有的一條X染色體與A、a組合后,分到細胞同一極的比例接近1∶1[4]。

形成主張:學生認同非同源染色體之間是隨機組合,猜想①②均可能發生。

第五,匯總每塊拼圖,構建概念模型。

師生共同回顧前面形成的主張:每個主張猶如減數分裂過程的一塊拼圖,依照拼圖內容,派學生代表利用染色體(扭扭棒,含磁鐵)構建減數分裂過程示意圖,其他小組補充、評價和完善。

構建概念模型:將構建的減數分裂物理模型和教材中精子形成過程示意圖進行比較,共同構建減數分裂的概念模型,認同減數分裂本質,準確識記各個階段的細胞名稱、數量和“精細胞變形”等內容。

視頻展示,完美契合:播放減數分裂動態微視頻,染色體的行為“活靈活現”地展現出來,學生在驚奇和贊嘆中支持論證。

第六,科學情感升華,增強社會責任感。

從1887年魏斯曼預測減數分裂的存在,科學家開啟對減數分裂的深入研究,到1913年薩頓證實非同源染色體自由組合,完成減數分裂的重要拼圖,歷經二十多年的艱辛探究,眾多科學家基本達成對減數分裂過程的共識。隨著科學技術的不斷進步,對減數分裂的探索仍將繼續進行。

四、課后延伸

在不考慮變異的情況下,從減數分裂染色體行為的物理模型分析:1個原始生殖細胞可產生幾個配子,

有幾種類型?以人體23對染色體為例,分析配子類型和后代類型,使學生認識到生物的多樣性,體現有性生殖的優勢,從生物進化的角度深度思考減數分裂的意義,形成進化適應觀。

五、教學反思

本節課補充了大量科學史材料,引導學生在“質疑—提出猜想—補充資料—形成主張”的過程中構建減數分裂的概念模型;通過扭扭棒和磁鐵構建染色體行為的物理模型,提升學生的參與度和動手能力;運用模型,對減數分裂概念性知識進行深度思考和討論,有助于突破本節課的重點和難點,鍛煉學生的科學思維和實驗探究論證能力。

六、結束語

基于生物科學史和構建構型的教學設計不僅要在重現科學發現過程中創設探究情境,引導質疑批判,

拉近課堂與科研之間的距離,還要充分挖掘科學史中的人文價值,既要關注求新、求真,也要關注育人、育心。

參考文獻

劉恩山,曹保義.普通高中生物學課程標準解讀(2017年版2020年修訂)[M].北京:高等教育出版社,2020.

潘承湘.細胞減數分裂過程的闡明與H.Henking的重大貢獻[J].自然科學史研究.1985,4(4):377-390.

楊大祥.減數分裂的研究歷史[J].生物學教學,2007,32(1):6163.

全雪萍.昆蟲細胞同步化及其對HGH表達影響的初步研究[D].天津:南開大學,2002.

作者簡介:袁剛(1988.6-),男,陜西商南人,任教于陜西省榆林中學,一級教師,研究生學歷。