老街區(qū)兒童戶外活動空間現(xiàn)狀調(diào)研及空間解決策略研究

李哲藝

北方工業(yè)大學(xué) 北京 100144

1924年,《兒童權(quán)利宣言》期望兒童能幸福,為自身的利益而得享宣言的各項權(quán)利和自由。1989年《兒童權(quán)利公約》提出兒童有權(quán)利生活在衛(wèi)生、安全的環(huán)境中。1996年制定的“國際兒童友好城市方案(CFCI)”,指出兒童友好型城市是一個明智政府在城市所有方面全面履行兒童權(quán)利的結(jié)果。21世紀初期的《世界兒童高峰會議》、《21世紀議程》強調(diào)了城市可持續(xù)發(fā)展中兒童參與的重要性。2009年《兒童空間利益與城市規(guī)劃基本價值研究》中指出應(yīng)當從兒童的城市空間弱勢出發(fā),深入分析城市空間的分配機制。根據(jù)第六次全國人口普查顯示:0至14歲的兒童占總?cè)丝诘?6.6%,其中近1億兒童生活在城市[1]。城市化進程中出現(xiàn)兒童與城市的關(guān)系變得非常僵化的問題,而城市開放空間是兒童戶外游憩、生活、學(xué)習(xí)的主要場所,社區(qū)街道占了城市開放空間的大部分,一條獨立安全的街道對兒童乃至城市的規(guī)劃發(fā)展來說都至關(guān)重要。從以上背景可以看出我國兒童因環(huán)境條件缺失受到了十分消極的威脅,針對兒童需求的相關(guān)改造的“迫切性”,老城區(qū)社區(qū)公共空間改造是社會發(fā)展的必然趨勢。

1 研究目的與研究、框架

1.1 研究目的

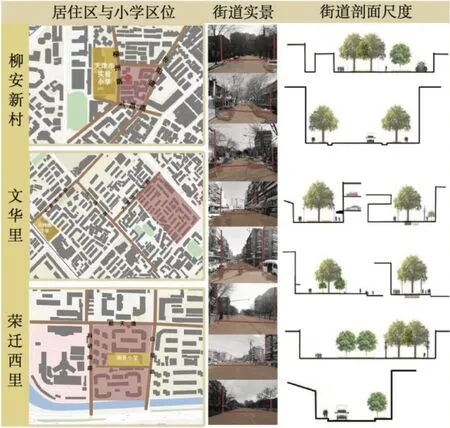

本次調(diào)研從社區(qū)公共活動空間“使用不便利+功能單一+需求不同”的現(xiàn)狀出發(fā)調(diào)研,選擇三個天津中心商圈老街區(qū)中的標志性小學(xué)作為中心展開對周圍住區(qū)進行調(diào)研。因天津老街區(qū)的住宅一般都以重點小學(xué)為中心分布,且老街區(qū)社區(qū)公共活動空間類型多,形式多樣,兒童數(shù)量多,具有研究的多樣性和普遍性,以此來得出不同社區(qū)公共活動空間現(xiàn)狀環(huán)境及兒童需求。調(diào)研涉及兒童特性及活動特征,探索不同年齡兒童使用社區(qū)活動空間的需求度規(guī)律,并進一步分析兒童戶外活動的空間需求與偏好,從而得出兒童友好社區(qū)活動空間。

1.2 理論支持

瑞士著名兒童心理學(xué)家讓·皮亞杰的研究表明:兒童的認知能力是有限的,兒童獲取知識的過程即主體作用于客體的過程,也就是主體對客體施加動作的過程[2]。戶外活動對兒童智能、體能及心理的發(fā)展有著重要作用,通過環(huán)境的色彩、質(zhì)感、物體形態(tài)等設(shè)計手段的運用可以促進兒童與環(huán)境之間的交流。

1.3 調(diào)查方法

①實地訪談法:與老街區(qū)的居民兒童進行現(xiàn)場交流,了解孩子日常戶外活動的實際狀況,以及居民對活動空間的現(xiàn)狀滿意程度。

②個體跟蹤法:針對達到學(xué)齡的小學(xué)生,選取多個樣本個體跟隨其上下學(xué),研究其日常習(xí)慣的上學(xué)路徑,并沿途記錄他們的停留點和活動。

③SPSS聚類分析法:將抽象對象的集合分組成由類似對象組成的多個類的分析過程[3]。聚類能夠作為一個獨立的工具獲得數(shù)據(jù)分布情況,通過觀察每一簇數(shù)據(jù)的特征,可以集中對特定聚簇集合作進一步的分析。

2 老街區(qū)兒童戶外活動特點——基于定量統(tǒng)計法

2.1 兒童戶外活動理論

兒童對環(huán)境的認知主要是通過視覺、動覺和觸覺,即觀察、運動和感受三種活動,三種活動不同的結(jié)合方式導(dǎo)致了對于環(huán)境的不同體驗,因此適當?shù)慕M合型活動能強化兒童對空間的感知能力和豐富兒童的空間體驗。

2.2 兒童戶外活動行為特點

①集中性:除了0—2歲年齡較小兒童受自身條件影響外,大部份兒童的活動空間呈集中分布在小學(xué)操場、小區(qū)游戲場和周邊公園等地。

②統(tǒng)一性:通過調(diào)研得出兒童戶外活動類型一般局限于小區(qū)內(nèi)部的公共健身設(shè)施以及兒童自發(fā)性的活動。且由于場地條件限制,大部分兒童總在一個位置進行戶外活動,具有單一性的特征。

③集群性:由于場地條件限制老街區(qū)最為常見的兒童活動類型為對環(huán)境需求較小的角色參與型,同時兒童戶外活動的組織行為大多為五人左右的聯(lián)合游戲,較少存在有組織的群體游戲,具有“集群性”特征。

2.3 兒童對環(huán)境的認知

利用兒童的記憶來對人的城市環(huán)境認知進行分析,無論是兒童還是成人行走在城市中,一般都是先通過經(jīng)驗來認知城市環(huán)境,隨之產(chǎn)生安全感或熟悉感,然后才看到或找到有意思的事情,并且與環(huán)境發(fā)生交往,最終形成整體的環(huán)境意象。

2.4 兒童年齡特征分析

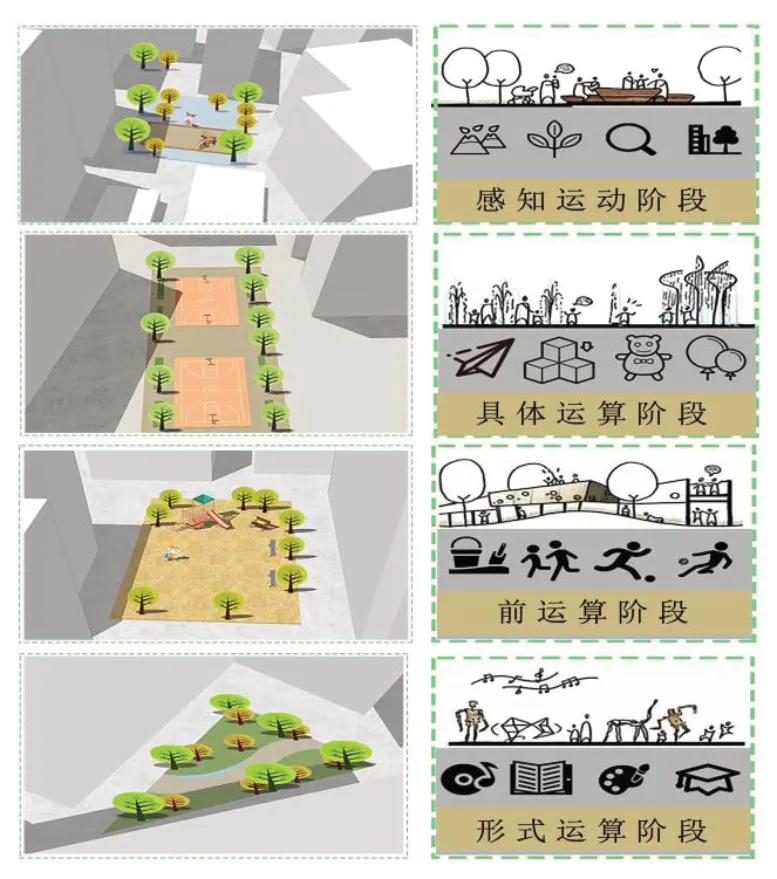

兒童發(fā)展心理學(xué)研究表明,兒童的游戲行為有明顯的年齡段特征劃,筆者研究分成了四個階段:感知運動階段、前運算階段、具體運算階段、形式運算階段。

感知運動階段的兒童思維邏輯只可依靠感知和動作來適應(yīng)外部環(huán)境,對周圍一切具有新鮮感,行為能力處于初步階段,不可離開監(jiān)護人。前運算階段的兒童對物體永久性的意識鞏固,動作大量內(nèi)化,且好奇心強、獨立性差,行為能力處于初步直覺思維階段,尚不可離開監(jiān)護人。具體運算階段的兒童思維不再受知覺的支配,出現(xiàn)邏輯思維,獨立性增強,但邏輯性較差,行為能力仍處于發(fā)展階段,可短時間離開監(jiān)護人。形式運算階段的兒童擁有了解決各類問題的邏輯推理能力,具有對事物準確的判斷,辯證思維的能能力大大提升,可長時間的自主行動。

綜上各階段特征分析考慮,街道作為對兒童開放的城市公共空間,在設(shè)計時應(yīng)把兒童活動的功能與街道的功能整合在一起,針對老街區(qū)內(nèi)兒童的安全性、連續(xù)性、趣味性、共生性、可參與性進行策略改造,建構(gòu)兒童與生活街區(qū)的有機聯(lián)系。

2.5 兒童年齡特征空間需求分析

圖1 不同兒童年齡特征空間需求分析(圖片來源:根據(jù)作者調(diào)研設(shè)計自繪改繪)

① 0-2歲階段的“自然融合,環(huán)境啟蒙”空間需求:這個階段兒童只能依靠感知和動作來適應(yīng)外部環(huán)境,確信眼前消失了的東西依舊存在。兒童的空間和時間組織也達到了一定水平,出現(xiàn)了因果性認識的萌芽,已經(jīng)可以在空間上定位并找到物體,同時建構(gòu)了時間的連續(xù)性。

② 2-7歲階段的“游戲介入,特征性強”空間需求:本時期的兒童對物體永久性的意識鞏固了,動作大量內(nèi)化(將感覺運動所經(jīng)歷的東西在自己大腦中舍棄無關(guān)細節(jié)后再次建構(gòu)并形成表象)[4];隨著語言的快速發(fā)展及初步完善,兒童開始頻繁地借助語言符號和象征符號來代替外界事物。

③ 7-12歲階段的“運動主導(dǎo),行為模仿”空間需求:這一階段兒童的思維不再受知覺的支配,形成了初步的運算結(jié)構(gòu),己經(jīng)能邏輯地解決具體問題。兒童的自我中心思想逐漸消失,已經(jīng)可以將注意力集中在問題的多個方面,不僅能注意事物的靜止狀態(tài),還能看到動態(tài)的轉(zhuǎn)變。

④ 12-15歲階段的“文化顯現(xiàn),獨立性強”空間需求:此階段的兒童擁有了解決各類問題的邏輯推理能力。他們的的認知結(jié)構(gòu)在此時達到成熟,智力內(nèi)容和機能不斷得到完善,可以利用語言文字,在頭腦中進行想象和通過重建事物和過程來解決問題,還能夠進行一切科學(xué)技術(shù)所需的最基本運算。

2.6 老街區(qū)開放空間現(xiàn)狀分析

本次的調(diào)研空間選取天津老街區(qū)路邊有一定尺度(大約20m-30m)且有一些可供游戲的設(shè)施,兒童可能會進入玩耍的空地。根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)社區(qū)的游樂設(shè)施被共享單車遮擋,使用率較低;存在較大面積的空地和一些供市民休憩的小品;休息座椅旁景觀配景觀賞性差;學(xué)生逗留在無人使用的健身器材旁;小亭子周邊有娛樂設(shè)施且綠化較好,臨近馬路,有附近居民在此休憩;路邊座椅具有一定的趣味性,使用頻率較高等現(xiàn)象。

從調(diào)研發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)狀可以總結(jié)出:老街區(qū)內(nèi)的開放空間量少,且環(huán)境質(zhì)量不高,公共設(shè)施無可游戲性,人流車流雙向干擾,尤其是被停車空間包圍的情況很多,需要進一步的改進并且合理利用。

3 老街區(qū)兒童放學(xué)路徑空間分析——基于個體追蹤法

3.1 “集群性+固定性”的高頻放學(xué)路徑

采取跟蹤調(diào)研的方法調(diào)查四類典型人物,分別是:放學(xué)后與結(jié)伴在商鋪前面追籃球玩的同學(xué);放學(xué)后被家長接送并且有一位同伴與之同行、說話、打鬧的同學(xué);放學(xué)后兩人結(jié)伴而行,在小區(qū)內(nèi)的空地處玩耍、追逐、打鬧的同學(xué);放學(xué)后由老人接送,在老人的監(jiān)護下,在小區(qū)空地與同伴玩耍的同學(xué)。

出于兒童自身的安全與便利原則,幾乎每日的上下學(xué)路徑都如出一轍,因此四類兒童的路徑都顯現(xiàn)出一定的集群性與固定性。

3.2 “定時性+定點性”的路徑交通量

對研究調(diào)研區(qū)域內(nèi)主要街道的車流量和人流量分別在放學(xué)時段和非放學(xué)時段進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)放學(xué)時段的人、車流量普遍高于非放學(xué)時段。此外,在放學(xué)時段多數(shù)兒童會經(jīng)過的道路也因其地理位置,車流量和人流量明顯高于其他道路,由此帶來的交通壓力給兒童的安全通行造成了威脅。

3.3 “疏離性+局促性”的街道剖面尺度

圖2 老街區(qū)兒童路徑街道剖面尺度(圖片來源:作者自繪)

根據(jù)實際調(diào)研,兒童放學(xué)路徑的街道剖面[5]可以分為三類:

①主干道兩側(cè)為高層居住和大型商業(yè)建筑,尺度普遍偏大。

②兩側(cè)為老舊的多層住宅,道路形式為二幅路,尺度較為親近。

③另外街區(qū)內(nèi)的原始街道,其兩旁建筑多為一到三層,街巷的視線監(jiān)視效果好,對兒童放學(xué)回家友好。

總的來說,兒童放學(xué)路徑的街道尺度具有“疏離性”與“局促性”。

4 老街區(qū)兒童停留點空間分析——基于行為觀察法

4.1 “混雜性+差異性”商鋪現(xiàn)狀

沿街商鋪作為兒童活動的主要停留點,在兒童戶外活動的過程中起到安全監(jiān)視的作用。以副食品零售作為業(yè)態(tài)的商鋪占大部分,大部分家長對商鋪店主有一定信賴。

根據(jù)現(xiàn)狀得出兩個結(jié)論,一個是老街區(qū)沿街商業(yè)有規(guī)模較大的新店,有規(guī)模較小的破舊的老店,分布不均衡,差異性較大。另一個是老街區(qū)商鋪原住居民占一半,同時混有許多租客,人流來源較多、混雜性明顯。

4.2 “吸引性+安全性”的高頻停留點

研究得出兒童路徑進過的學(xué)校門口、藥店、街角轉(zhuǎn)角處的空地、路燈或路牌下、商鋪門前空地、老店鋪門前為高頻停留點,每個點都具有不同的停留特征。

5 新街,童友好——兒童友好型老街區(qū)改造策略

根據(jù)以上調(diào)研得出的各種數(shù)據(jù)分析,結(jié)合兒童友好型理論研究出老街區(qū)空間規(guī)劃改造方案為:

①安全性改造:完善街道設(shè)施,交叉口醒目信號燈。設(shè)置游戲設(shè)施與商鋪、住宅騎樓出入口銜接,引導(dǎo)兒童行走路線,建筑立面可考慮凹凸形式,激發(fā)兒童興趣。

②分隔性改造:路徑設(shè)置特殊標識如腳印,確保人行步道的通暢。路口設(shè)置紅綠燈,設(shè)置穿越馬路的斑馬線,警示來往車輛,保證兒童穿行的安全。

③可供度改造:在現(xiàn)有開放空間增設(shè)一些對兒童有吸引力并且適宜兒童玩耍的設(shè)施。校門口局部擴寬人行道路,設(shè)置人車分流屏障,避免車流干擾兒童行走路徑。

④綠化改造:對街道和開放空間的綠化進行改造。保留樹木,拆除樹池,整平右側(cè)開闊地,設(shè)置人車分流屏障,避免停車占用、擴寬兒童。

6 結(jié)語

近年來我國經(jīng)歷了空前的城市更新與發(fā)展,然而隨之而來的道路機動化與住宅高層化等變化卻讓兒童與城市之間的關(guān)系變得矛盾重重。針對現(xiàn)代城市開發(fā)中兒童與城市空間關(guān)系的緊張、兒童友好性亟待改善的情況,選取三個社區(qū)及周邊最近距離小學(xué)為兒童活動空間的調(diào)研對象,通過“童何樂—童何在—童友好”的思路框架,調(diào)研采用行為觀察法、個體跟蹤法等。并根據(jù)兒童不同年齡段的心理特征分為“感知運算—前運算—具體運算—形式運算”四個階段,并提出適合不同年齡段的“自然融合—游戲介入—運動主導(dǎo)—文化顯現(xiàn)”行為特征,以及“環(huán)境啟蒙—特征性強—行為模仿—獨立性強”的空間需求類型,最后通過對兒童友好理論的運用,研究出老街區(qū)空間規(guī)劃改造方案策略。