大直徑盾構隧道施工對大堤的影響分析

孫小波,壽凌超,龐 晉

(1.中鐵十四局集團大盾構工程有限公司,杭州311265;2.浙江明燧科技有限公司,杭州 310000)

隨著城市對交通需求量的增加,過江隧道的修建越來越多,結構外徑也越來越大,現多采用泥水式盾構法修建超大直徑隧道,例如杭州錢江隧道[1]。盾構法有施工安全高效、對周圍環境影響小等諸多優點[2],但仍會對周圍土體會產生擾動,引起地層的變化。任瑛楠等[3]建立了地鐵下穿錢塘江大堤的三維非線性有限元模型,分析了施工的各個控制措施,提出堤壩沉降主要由土體變形引起,應對土艙壓力等參數進行控制;吳為義等[4]通過分析現場實測,并建立有限元模型,發現盾構下穿大堤時的橫向沉降槽呈高斯正態分布;楊建剛[5]建立沿江通道工程的數值模型,模擬了大直徑隧道下穿導堤的4 種工況,得到盾構隧道的施工順序對大堤沉降有一定影響;黃海[6]研究了盾構隧道下穿錢塘江對大堤的影響,得到大堤沉降主要在盾構機通過大堤階段和盾尾脫出階段引起;李宗梁等[7-8]通過分析過江隧道在盾構穿越錢塘江大堤時的實測數據,并結合Peck經驗公式,得到大堤的沉降規律及提出盾構過堤時的沉降控制措施。

本文通過對艮山東路過江隧道附近大堤地表沉降監測數據的整理分析,得到了盾構隧道穿越大堤時對大堤沉降的影響規律。并采用Peck 公式[9]進一步分析隧道穿越對大堤結構的影響規律。

1 工程概況

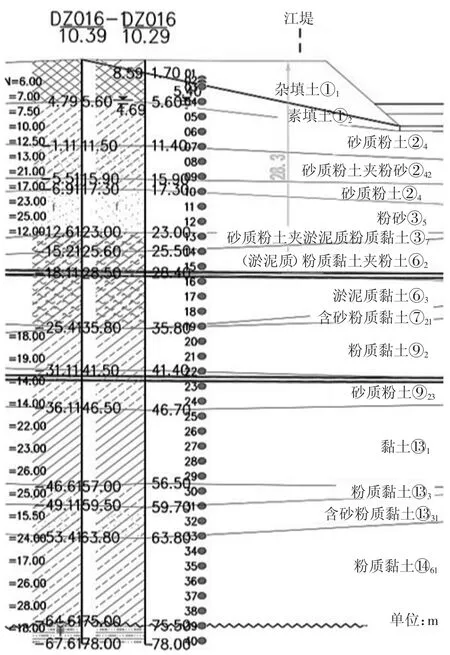

艮山東路過江隧道位于下沙大橋和江東大橋之間。盾構自大江東始發井始發,穿越錢塘江后,于下沙接收井接收。盾構隧道外徑14.5 m,隧道內徑13.3 m,管片厚度0.6 m,環寬2 m,采用10 塊“9+1”分塊形式,管片采用錯縫拼裝。盾構隧道穿越地層自上而下主要為雜填土、砂質粉土、淤泥質黏土、含砂粉質黏土、粉質黏土和圓礫層。盾構段埋深為25.3~33.5 m,全斷面大部分位于粉質黏土層,表1 為各土層物理力學參數表,圖1 為隧道穿越大堤土層的地質剖面圖。

圖1 隧道穿越土層剖面圖

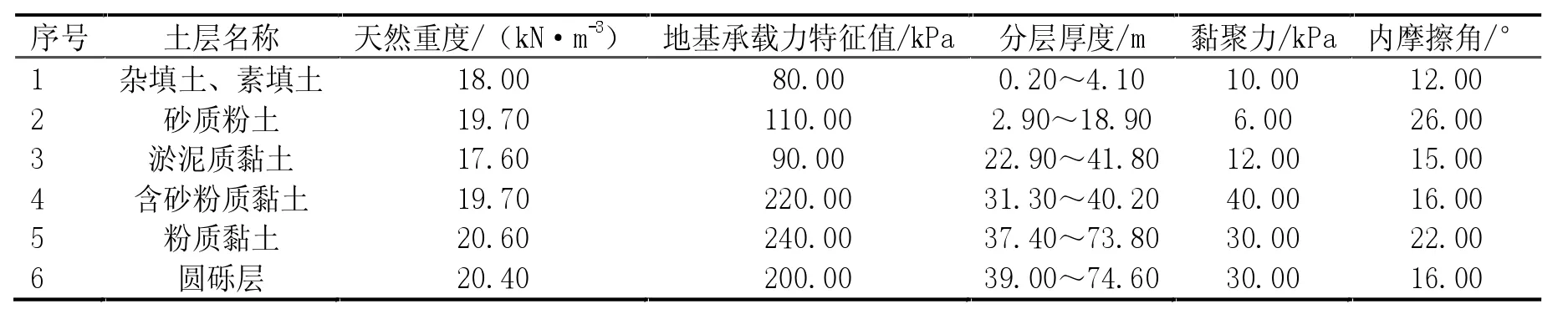

表1 土層物理力學指標

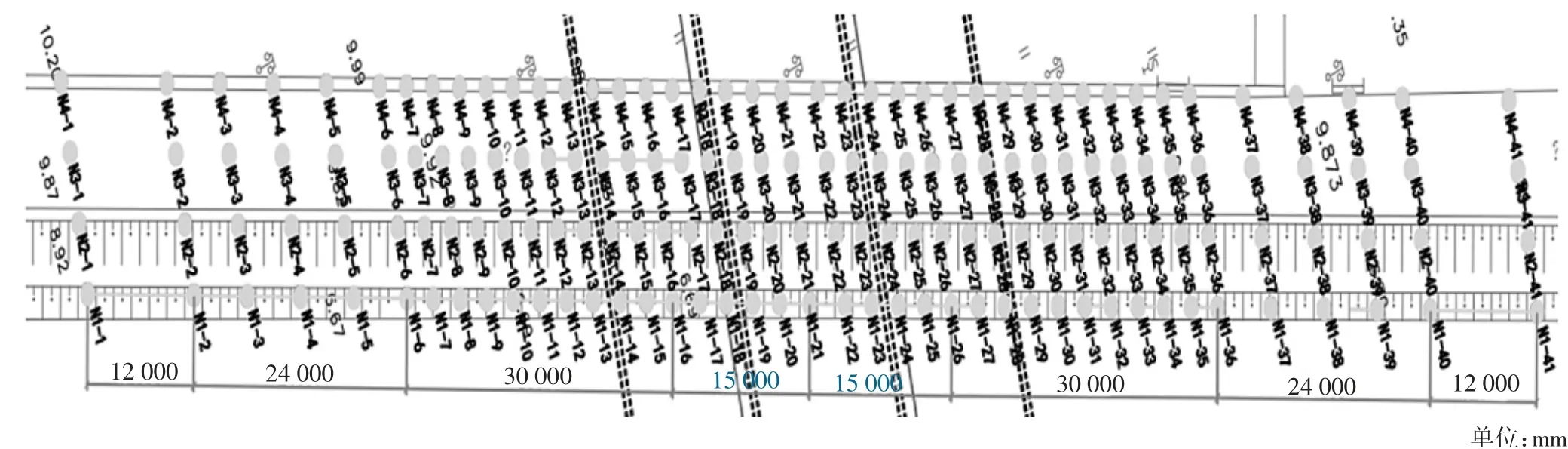

2 地表沉降監測測點布置

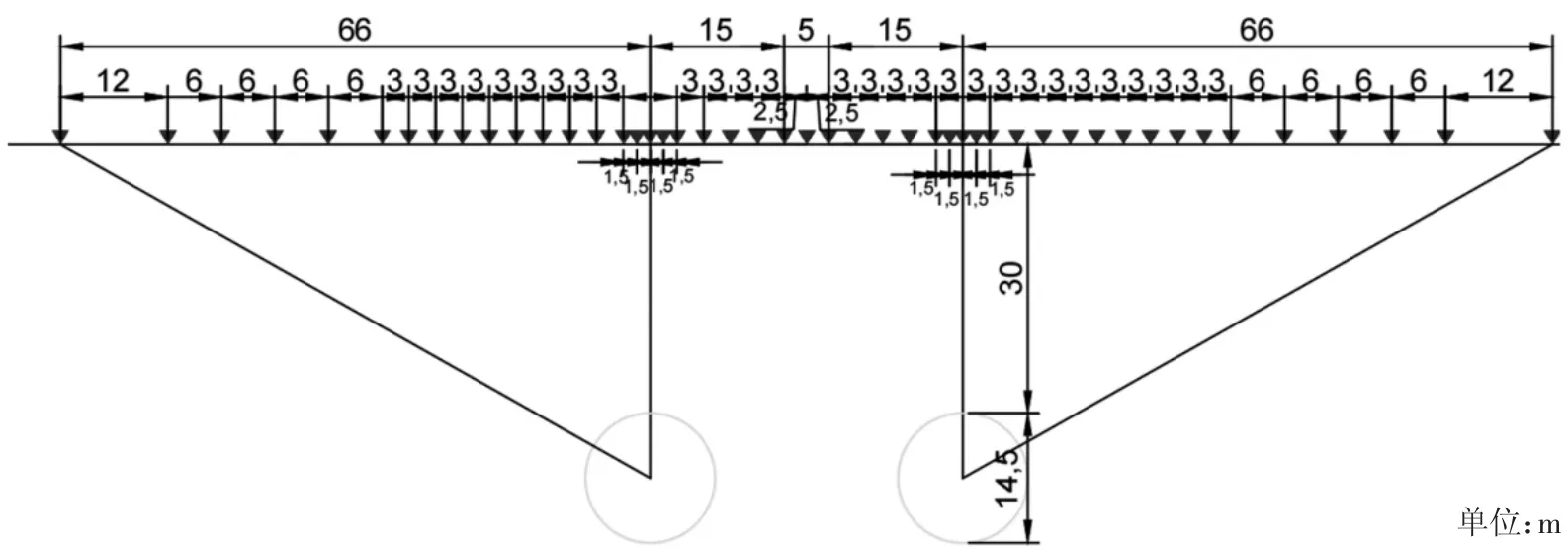

下沙段沉降監測點:沿著堤線方向布設4 個監測斷面,分別位于堤塘內坡坡腳、堤頂道路、護坦頂面,堤頂斷面間距為9 m,每個斷面共設45 個測點,以隧道中心線設原點開始,向兩側方向66 m 范圍(間距分別為1.5 m,1.5 m,3 m,3 m,3 m,3 m,3 m,3 m,3 m,3 m,3 m,6 m,6 m,6 m,6 m,12 m)間隔布點,組成觀測網絡,圖2 為監測點平面圖,圖3 為監測點斷面圖。

圖2 監測點布置平面圖

圖3 監測點布置斷面圖

3 地表沉降實測數據分析

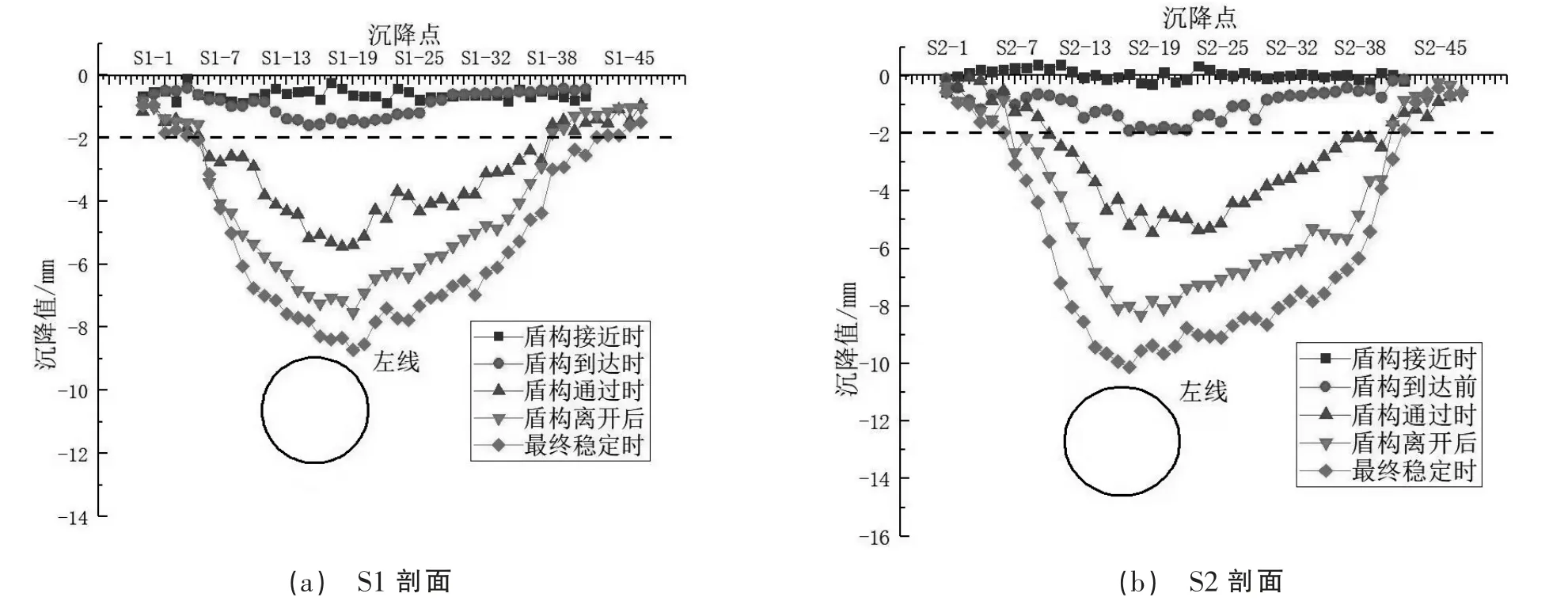

大堤的S1、S2 斷面為典型的大堤監測斷面,結合盾構施工穿越大堤的施工過程,在以下5 種工況時對S1、S2 監測剖面的數據進行統計分析,5 種工況分別為盾構接近時、盾構到達前、盾構通過時、盾構離開時和最終穩定時。圖4 為5 種工況下的地表橫向沉降曲線圖。

圖4 大堤沉降隨工況變化圖

1)盾構接近時(指盾構開挖面距離監測斷面為2D左右時,D 為盾構直徑),S1 斷面處的地表主要表現為沉降,S2 斷面處部分地表表現為隆起,但2 個斷面處的沉降數值均在0~1 mm 之間,數值較小。

2)盾構到達前(指盾構開挖面距離監測斷面為0~2D時),大堤斷面處產生沉降槽,最大地表沉降一般位于隧道上方,S1 斷面處最大沉降量為1.6 mm,S2 斷面處最大沉降量為1.9 mm。其原因主要是施工因素產生的。

3)盾構通過時(指盾構開挖面通過監測斷面時),隨著盾構的不斷推進,土艙壓力和千斤頂壓力不斷增大,使得盾構機與周圍土體之間產生摩擦力,引起開挖面處的土體應力釋放,從而導致地表沉降不斷變大。S1 斷面處最大沉降為5.3 mm,S2 斷面處最大沉降為5.7 mm,沉降點位于隧道中心偏右約3 m 處。

4)盾構離開后(指盾構開挖面離開監測斷面時),橫斷面處的地表沉降進一步增大,此時S1 斷面的最大沉降為7.5 mm,S2 斷面的最大沉降為8.7 mm。原因是盾殼與地層之間的摩擦阻力引起盾殼擾動沉降,此外盾尾脫離后盾殼與襯砌之間的間隙也會引起沉降,盾尾處注漿量不足或注漿壓力不夠,也會引起地層損失。因此在掘進時需要保證注漿充分和控制注漿壓力,以防土體產生收縮塌陷。

5)最終穩定時(盾構開挖面離開監測斷面10D時),S1 斷面最大地表沉降約為8.6 mm,S2 斷面最大地表沉降約為10.5 mm。其原因可能是土體固結、次固結和蠕變引起的。

盾構隧道施工穿越大堤時,5 個階段的沉降量占總沉降量的百分比情況見表2。S1、S2 剖面監測點的前期沉降值分別占總沉降的7%和5%,所占的百分比較小。盾構到達時階段的沉降占總沉降的14%。大部分沉降主要是在盾構通過時階段和盾構通過后階段產生,2個階段所產生的沉降值分別占總沉降的44.5%和25.5%,為最危險的階段,沉降變化較大,應加強監測并做好防范措施。后期長期沉降階段的沉降值占總沉降值的15%,也是不容忽視的。

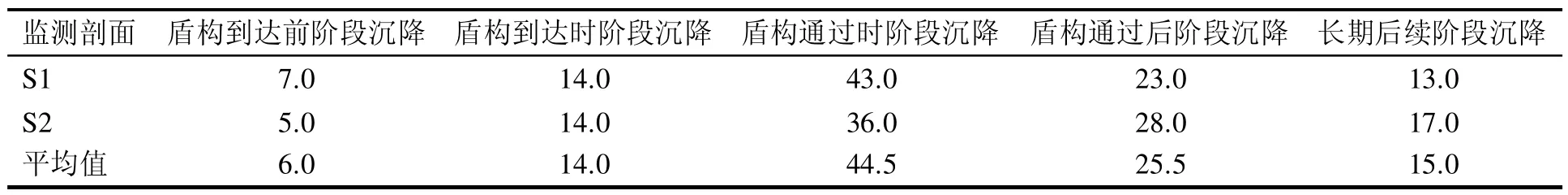

表2 監測點在各階段沉降量占總沉降的百分比 %

圖5 為S1、S2 剖面大堤地表沉降穩定時橫斷面圖,隨著盾構的推進,大堤的地表沉降不斷增加,當左線貫通后,S1 斷面地表沉降的最大值為8.7 mm,位于左線隧道的正上方,當右線貫通后,S1 斷面地表沉降的最大值為11.3 mm,位置仍處于盾構隧道左線的正上方,且大于右線正上方處的地表沉降值。左右線中間處的地表沉降略小于隧道正上方處的地表沉降值,原因是隧道左線先施工,隧道右線施工時會影響左線上方的地表沉降。左線貫通后,S2 斷面地表沉降的最大值為10.21 mm,位于左線正上方;右線貫通后,S2 斷面地表沉降的最大值為13.4 mm,位置仍處于盾構隧道左線的正上方,大于右線正上方處地表沉降值,左右線中間處的地表沉降略小于隧道正上方處的地表沉降值,原理同上。S5、S40 處的沉降控制在2 mm 以內,可視為盾構隧道施工對該處的沉降無影響,可知盾構隧道對大堤沉降的影響范圍為2.3D。

圖5 大堤地表沉降穩定時橫斷面圖

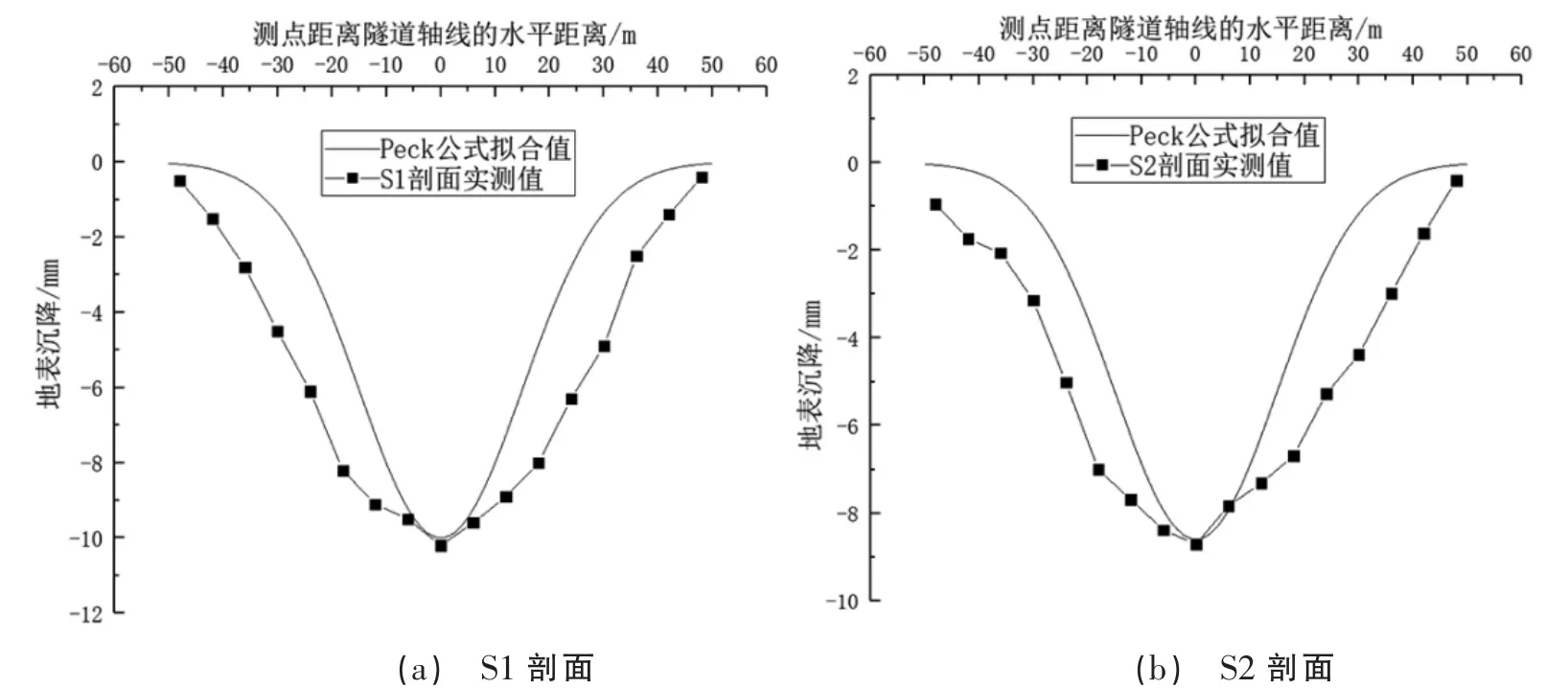

圖6 為S1、S2 監測剖面橫線地表沉降實測值與Peck 公式擬合的比較圖。由圖可知,監測剖面橫向地表沉降曲線的變化規律與Peck 公式的變化趨勢相一致,但現場的實測值基本都大于Peck 公式擬合值,可能原因是大堤結構重度大于一般地層,與盾構在其他一般地層中掘進相比,在相同埋深的情況下,在大堤下掘進時開挖面水土壓力更大、沉降更大。

圖6 大堤地表沉降實測值與Peck 公式的比較圖

4 結論

1)隨著盾構的推進,地表沉降增大,同一斷面橫向沉降槽寬度基本不變,沉降曲線變陡。盾構到達監測斷面前(距離斷面0~2D 左右),開始產生明顯的橫向沉降槽;地表沉降最大值一般在隧道中心點處,距離隧道中心越遠地表沉降越小。

2)在盾構通過時和盾構通過后階段,2 個監測點沉降值所占總沉降的比值較大,分別為44.5%和25.5%。這2 個階段產生的沉降值約占總沉降值的70%。

3)盾構對大堤沉降的影響范圍為2.3D。