基于SWAM模型的二元水循環(huán)與區(qū)域水資源配置匹配度研究

楊木易

摘要:為了實現(xiàn)水資源的高效利用和可持續(xù)發(fā)展,通過SWAM模型,獲得合理準確的區(qū)域水資源配置和二元水循環(huán)分布二者匹配度綜合評價結果。在此基礎上,對松花江流域的水資源合理配置與水循環(huán)分布的合理性做出評判。運用SWAM模型完成研究區(qū)域的水循環(huán)模擬,并且在各類約束下選擇最優(yōu)的多目標平衡穩(wěn)定的水資源配置。結果表明:使用區(qū)域二元水資源循環(huán)系統(tǒng)匹配度最大的區(qū)域水資源分配方法,在P=50%時,其所對應的天然流域水資源總需求量為145.5億m3,總缺水量為3.9億m3,總缺水率為2.3%;在P=90%時,其所對應的天然流域水資源總需求量為165.7億m3,總缺水量為16.8億m3,總缺水率為11.3%。SWAM模型所模擬的二元水循環(huán)與水資源配置方案的匹配度可以全方位揭示經濟用水過程和天然水文循環(huán)過程間相互作用,在保證二元水循環(huán)系統(tǒng)正常運作的基礎上,為區(qū)域水資源配置提供參考。

關鍵詞:水資源配置; SWAM模型; 二元水循環(huán); 松花江流域

中圖法分類號:TV213.4

文獻標志碼:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.07.003

文章編號:1006-0081(2023)07-0021-06

0 引 言

流域水資源空間分配不均、水利基礎設施不足、工程管護管理不當,以及隨著社會經濟高速發(fā)展而產生的需水量迅速增長等因素,導致全域及局部地區(qū)產生了嚴重缺水和水生態(tài)污染等各種水資源問題[1]。需運用相應的方法和策略,以保證人類未來經濟生活的總需水量與水資源的供應在時間和空間上的分配平衡,改變生態(tài)環(huán)境以適應生產、生活、生態(tài)環(huán)境等3個領域的水資源需求,實現(xiàn)協(xié)調平衡的水資源配置。水資源配置是一個多目標、階段區(qū)別明顯、主體多樣化的復雜問題。水資源配置體系包括自然水資源循環(huán)系統(tǒng)、經濟發(fā)展、人口、產業(yè)結構和分布、生產形式、科學技術、自然資源狀況等要素,是復雜的大體系,需要運用模型進行研究[2]。水資源配置建模通常可分成3種,分別是仿真模型、混合模型和優(yōu)化模型[3]。仿真模型通常按照節(jié)點的來水、供應、調蓄、回歸,按照由上行至下行的次序完成逐節(jié)點水平衡運算[4]。雖然此種仿真方法較為簡單,但由于每次都只是仿真一種水資源配置方案,而同時模擬多個水資源配置方案時需要計算機進行相關操作,還需要耗費人力進行調整、對比和選擇各方案,往往無法迅速得到最適宜的方案。混合模型以仿真模型的計算為前提,自動進行人工對比選擇方案過程,不足之處是計算繁瑣且工程量較大。而優(yōu)化模型則按照所選擇的對象數量,分成了單總體目標綜合優(yōu)化建模[5]和多目標綜合優(yōu)化建模[6]。兩種設計模式都使用優(yōu)化后的設計方法得到最優(yōu)化配置方法,優(yōu)點是能夠自行得到優(yōu)化方法,不足之處是運算周期很長,運算效率低,并且在解決某些效益問題時程序的計算復雜程度會大大提高,但由于現(xiàn)在計算機技術更新速度快,上述的缺點隨著算法的優(yōu)化能夠得到大幅改善。

水循環(huán)是水資源產生和發(fā)展的前提,是水資源合理配置的基礎。有研究者對基于水循環(huán)網絡的水資源合理配置模式進行探索,如廣義自然資源配置模式,包括水資源合理配置、水循環(huán)仿真和水資源環(huán)境模擬共3個模式,分布式水資源合理配置仿真DTVGM-WEAR[7],概念性半分配式水資源整合仿真與調度模式WAS[8];基于傳統(tǒng)農業(yè)水文模式的灌溉水優(yōu)化配置模式[9];采用改進的SWAT模式,并嵌合傳統(tǒng)水資源分配模型的分布式水資源調度模式。上述研究成果中主要使用單目標配置模型,僅少數研究成果中使用了多目標配置模型,但由于在多目標配置模型求解過程中常常采用人為的給定加權,將其結果轉換為單目標方程來解決,其結果易受到主觀影響而產生偏差[10]。同時如果僅采用一個指數對多目標模型實現(xiàn)單目標轉換,既無法反映眾多管理者的選擇需求,也無法衡量選擇方法對多種維度的綜合影響。因此,有些研究者把各類優(yōu)選方法都融入了多目標優(yōu)選模式的計算中,如推出了一種通過目標排序計算適配點的多目標遺傳算法,并經過多次迭代實現(xiàn)了水資源的多目標優(yōu)選配置。本文通過SWAM模型,獲得合理準確的區(qū)域水資源配置和二元水循環(huán)分布二者匹配度的綜合評價結果,在此基礎上對松花江流域的水資源合理配置與水循環(huán)分布二者的合理性做出評判,為當地水資源優(yōu)化調度提供參考依據。

1 二元水循環(huán)與水資源配置聯(lián)系

水資源配置和水循環(huán)相互依賴,水資源配置方案的制定要遵循水循環(huán)的原則。水的自然水文循環(huán)和社會循環(huán)共同構成了整個水循環(huán)系統(tǒng)。將水資源體系的所有子系統(tǒng)緊密結合在一起,二元社會自然水循環(huán)影響了所有子系統(tǒng)相互之間的關系。

自然水文循環(huán)是二元水循環(huán)的主體,在其中居于主導地位,它是指在太陽輻射和地球引力的作用下,地球上的水不斷進行相態(tài)轉化的循環(huán)過程。正因為自然水文循環(huán)的自發(fā)進行,使自然界中的總體水量保持相對平衡,再加上循環(huán)中各個環(huán)節(jié)的相互作用,使得水體不斷的變化和流動,這為人類的生存和發(fā)展提供了最基本的物質來源。社會水文循環(huán)是指社會生活中人的衣食住行對水的需要,通過取、用、耗、排水等方式,在自然水文循環(huán)上疊加的過程。取水循環(huán)是指利用人工干預的方法把自然界水文循環(huán)系統(tǒng)中的水體帶入社會水文循環(huán)系統(tǒng)的開端階段,其目的就是讓天然水體創(chuàng)造出經濟價值。用水環(huán)節(jié)和耗水環(huán)節(jié)正是實現(xiàn)這種目的最有效途徑,也是整個社會水文循環(huán)的核心。

“二元水循環(huán)”的“二元”代表水循環(huán)在自然、社會兩個不同體系同時發(fā)生,隨著社會發(fā)展,兩者之間的聯(lián)系愈發(fā)緊密,整個循環(huán)環(huán)環(huán)相扣。由于經濟發(fā)展,人口增多等社會因素,農業(yè)、工業(yè)、日常用水等對水資源的需求不斷提高,這意味著愈來愈多以“自然”為單一水循環(huán)系統(tǒng)的水資源過渡為社會和自然綜合的水循環(huán)系統(tǒng),而在短期內水資源的循環(huán)系統(tǒng)發(fā)生變化,隨之而來的問題也愈發(fā)嚴重。由于水資源的過量開采、水資源分配不當等一系列因素導致自然環(huán)境破壞,地方缺水情況加重。因此,合理配置水資源,保證自然水資源循環(huán)所依附的生態(tài)環(huán)境不因水資源缺乏而被破壞,合理分配各用水單位的水資源供應量,保證社會經濟能夠正常發(fā)展,進而能夠保證水資源在自然、社會雙體系下正常穩(wěn)定地循環(huán)。在社會水文循環(huán)中,農業(yè)生產和工業(yè)生產是最主要的需水對象,因此,清楚水資源循環(huán)和區(qū)域水資源配置之間的匹配度,在此基礎上選擇匹配度優(yōu)先級最高的水資源配置方案,既能保證農業(yè)、工業(yè)生產正常用水,也能維持自然、社會水循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

2 SWAM模型

水循環(huán)和水資源配置模型以二元水循環(huán)為基礎,對水資源的配置進行多目標均衡最優(yōu)化處理,在優(yōu)化過程中考慮各類限制條件和系統(tǒng)規(guī)則,因此最終的水資源配置結果不僅能夠最優(yōu)化配置水資源,同時也能滿足現(xiàn)實的客觀實際需求。該模型由多個模型模塊共同組成,其中有需水、多水源分質供水、水循環(huán)仿真、多目標分配等模型。水循環(huán)仿真模型能夠計算出合理的水資源供應量,這是多水源分質供水模型所需要的重要參數。當多目標配置模型計算了水資源分配方法后,篩選出推薦方法,再展開水循環(huán)計算,直到結果合理。

2.1 水循環(huán)模塊

自然水循環(huán)部分是以網格中新安江模型為底層原理加以改進。模型的蒸擴散采取三層蒸發(fā)模式,充分討論了土質含水百分率沿垂直方向分布的特異性。產流部分的模擬計算以上述模型的蓄滿產流為主要方法。對于匯流部分,流域單元研究區(qū)域的土壤水流量和地下水流量選取單位線法計算單元水資源出流量,依次計算各個研究單元的匯流順序,分別堆疊,直到流域產出。

2.2 多水源分質供水模塊

可供用水總量和各水源的取水控制總量的約束條件主要來自于流域的水資源管理用水的控制紅線和水資源循環(huán)系統(tǒng)的有效控制。實際取水量主要取決于所計算單位的需水總量,以及飲用水來源(如河道、水庫、地下含水層等)的可供給量。

地表水資源(含外調水)供應:地表水(含外調水)的可供應量取決于水資源的利用水量、取水工程建設(如引水渠道、給排水管線、機井等)的水資源供應效率和水源地(包含境內地表水與外調水)的飲用水管理紅線等制約要求。

水庫水資源供應:水庫庫容的計算根據上一時段末庫容總量和本時期水庫上游來水、庫面蒸發(fā)、水庫滲漏量和水庫供水情況共同確定。

再生水資源供應:由于水資源匱乏情況日益突出,因此將非常規(guī)水資源引入供給系統(tǒng)十分必要。目前,中國對非常規(guī)水資源的使用尚處在探索時期,非常規(guī)水資源常用作供應給生態(tài)、農業(yè)、工業(yè)等,為實行水資源分質供應奠定了基礎。

2.3 需水模塊

2.3.1 社會經濟發(fā)展數據

本模型還需提供現(xiàn)狀年的社區(qū)數據和發(fā)展規(guī)劃水平年增長資料。社區(qū)數據包含:常駐居民(鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)居民)、大家畜、小家畜,工業(yè)、建設、服務業(yè)生產總值、糧食作物(麥子、包谷、水稻、經濟作物)栽培面積、設計灌溉面積、森林草地面積、畜牧業(yè)規(guī)模和增長率等。關于社區(qū)經濟規(guī)模層次的發(fā)展資料包含:人均增長率、GDP增長速度、農業(yè)產業(yè)結構的變化量、糧食作物播種面積應變增長率等。

2.3.2 水資源需求量

水資源需求量計算包括畜牧、工業(yè)、服務業(yè)與建筑業(yè)、生活、農業(yè)種植業(yè)。農業(yè)的水資源需求量為林業(yè)、草業(yè)、漁業(yè)、灌溉水資源需求量的總和。

2.4 多目標配置模塊

本模型共設定了3個主要目標:經濟總體目標、社會總體目標與水量總體目標。經濟總體目標以區(qū)域效益最高來表現(xiàn),經濟社會總體目標以因水資源不足而導致的糧食減產量最少來表現(xiàn),水量總體目標以水資源缺乏量最少來表現(xiàn)。

2.5 信息聚合

信息聚合也可理解為數據整合,是指將水資源供應和用水單位的水資源消耗的數據連接運算。水源供水核算是水資源配置模型和水循環(huán)模塊之間的關鍵階段。對各個計算模塊內的各種水資源進行統(tǒng)計,再同步對各個用水單位的水資源消耗量調整控制。將所有用水單位的水資源供應量求和,求和所得的水資源供應總量數值是水循環(huán)模型對水循環(huán)進行仿真的重要參數。

3 研究區(qū)概況

松花江流域(圖1)地處中國大陸的東北區(qū)域,位于北緯41°39′~51°40′,東經119°49′~132°29′。松花江流域東北以小興安嶺山地為界,西達大興安嶺,東側地區(qū)以完達山余脈、老爺嶺、張大才嶺、長白山等為界,西北部的山麓地區(qū)則為松花江與遼河2個主要流域面積的分水嶺。

松花江是中國七大河流之一,總長1 931 km,東西橫跨930 km,南北寬約1 080 km,橫跨中國內蒙古、吉林省、黑龍江三省,面積約56.79萬km2,占黑龍江省總面積(約185.5萬km2)的30.61%,年均徑流量773億m3。

本次研究選取的城市分布在松花江流域干、支流水源區(qū)域,這些城市分別在人口、耕地面積、工業(yè)程度上具有典型代表性,如吉林市區(qū)、松原市區(qū)、扶余縣、哈爾濱、佳木斯等地區(qū),對上述地區(qū)進行供水預測能夠在一定程度上體現(xiàn)松花江流域在規(guī)劃水平年的供水情況。

3.1 水資源總量

1960~2021年松花江流域多年平均值水資源量為941.7億m3,同時地表水資源量平均值為792.5億m3,其他自然資源量為348.9億m3,地下水資源和地表水資源的不重復總量均為169.3億m3。

3.2 水資源可利用量

1960~2021年松花江流域水資源需求量為511.8億m3,實際可利用率為55.3%;地表水的可開發(fā)利用總量為378.2億m3,可開發(fā)利用度為48.1%;平原區(qū)淺層地下水可開采量181.0億m3,占總補給量的80.9%。

4 供水預測

本文基礎年份定為2021年,而規(guī)劃年份則設定在2025年。考慮來水頻率分別為P=50%,P=90%時的情況。

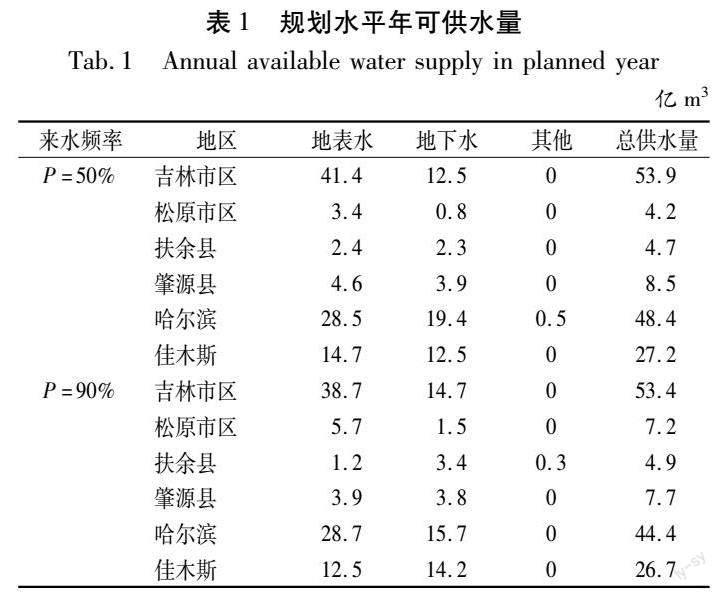

根據1960~2021年松花江流域60 a降水量排頻結果,來水率為50%的對應的年份為2014年、來水率為90%的對應年份為2006年。將2014年和2006年的降水量數據導入模型,根據水循環(huán)模擬數據,依次計算該流域各個用水單位的可供水量,見表1。從表1中得出結果:當來水頻率為50%時,總水資源可供應量為146.9億m3,包括地表水資源總供應量95.0億m3,地下水水資源總供應量51.4億m3,其他水資源總供應量為0.5億m3;當來水頻率為90%時,總水資源可供應量為144.3億m3,包括地表水資源總供應量90.7億m3,地下水水資源總供應量53.3億m3,其他水資源總供應量為0.3億m3。

5 結果與討論

5.1 水循環(huán)轉化關系

對松花江流域的水循環(huán)系統(tǒng)進行仿真,得出在來水頻率為50%時,全流域的總降雨量為1 436.0億m3,其中山區(qū)降雨量為812.0億m3,平原地帶降雨量為535.0億m3;全流域的總蒸散發(fā)總量為855.0億m3,其中山區(qū)的總蒸發(fā)能力為544.0億m3,平原地帶的總蒸發(fā)能力為364.0億m3;全流域的下滲總量為152.3億m3,其中山區(qū)的總下滲量為54.9億m3,平原地帶的總下滲量為88.5億m3;全流域面積年末總土地水蓄變量為2.4億m3,進境供水為146.0億m3,過境供水為318.0億m3;全流域面積經濟社會總體取水量為142.6億m3,基本匯集于平原區(qū),其中地表水取水量為89.1億m3,淺層地下水總體取水量為43.6億m3。在來水頻率為90%時,全流域面積的總降雨量為1 092.0億m3,其中山地降雨量為659.7億m3,平原地帶降雨量為443.5億m3;全流域面積的總蒸散發(fā)量為954.5億m3,其中山地的總蒸發(fā)能力為586.7億m3,平原地帶的總蒸發(fā)能力為388.8億m3;山地的下滲量為16.3億m3,平川區(qū)的下滲量為25.6億m3。可見,松花江流域主要的水資源供給來源為自然大氣降水和地表徑流,地下水的水資源供應源則為自然雨水、河流湖庫的滲入等;流域面積內最主要的水資源消耗項為蒸散發(fā)和經濟取水,所占比依次為87.6%,14.6%。在旱災時期,由于降水少,導致土地水蓄變量下降,流域徑流量大幅下降。旱災時期因社會取水增多,造成地下水開采量上升。

5.2 水資源配置結果

復雜水資源分配體系的影響因子很多,包括天然水循環(huán)(自然來水的隨機性與不確定性)、社會經濟文化因素、城市供水能力、低碳技術、城市化、生態(tài)環(huán)境因素等,而大量的半結構性、無結構性因素也要求水資源配置方案的決策者做出重新評估與選擇,而決策者的偏好也將改變水資源配置體系。

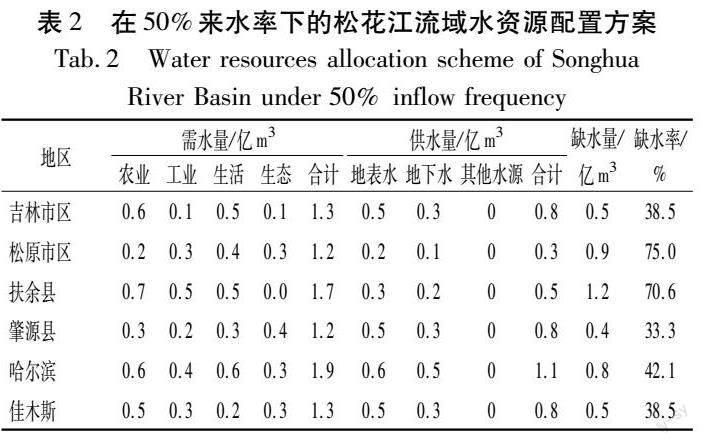

本部分將介紹SWAM模型的應用結果,包括來水頻率P為50%和90%時的水資源配置方案結果。在SWAM模型的基礎上,本研究采用了需水量、供水量、缺水量和缺水率等指標,對水資源配置方案進行評價。需水量是指區(qū)域內各個用水部門的水需求量,供水量是指水資源供給的總量,缺水量則是指需水量與供水量之差,缺水率則是指缺水量與需水量的比值,具體數值見表2和表3。

規(guī)劃水平年至2025年,松花江流域的水循環(huán)變化情況如下:當來水頻率為50%時,該流域面積的自然環(huán)境降水補給量為1 436.0億m3,蒸散發(fā)量為855.0億m3,下滲水量為152.3億m3,土壤蓄水能力變化為2.4億m3,入境供水為146.0億m3,出境供水為318.0億m3;在沖積平原區(qū),經濟社會總取供水為142.0億m3,同時,地面環(huán)境取供水為89.1億m3,淺層地下水平均取供水為53.6億m3。在來水頻率為90%時,該流域面積的環(huán)境降水補給量為1 092.0億m3,蒸散發(fā)量為954.5億m3,流域年末土壤蓄水能力變化為-5.3億m3;平原地區(qū)水資源總取用量為149.9億m3,地下水取使用量為84.0億m3,淺層地下水水資源總取用量為57.2億m3。

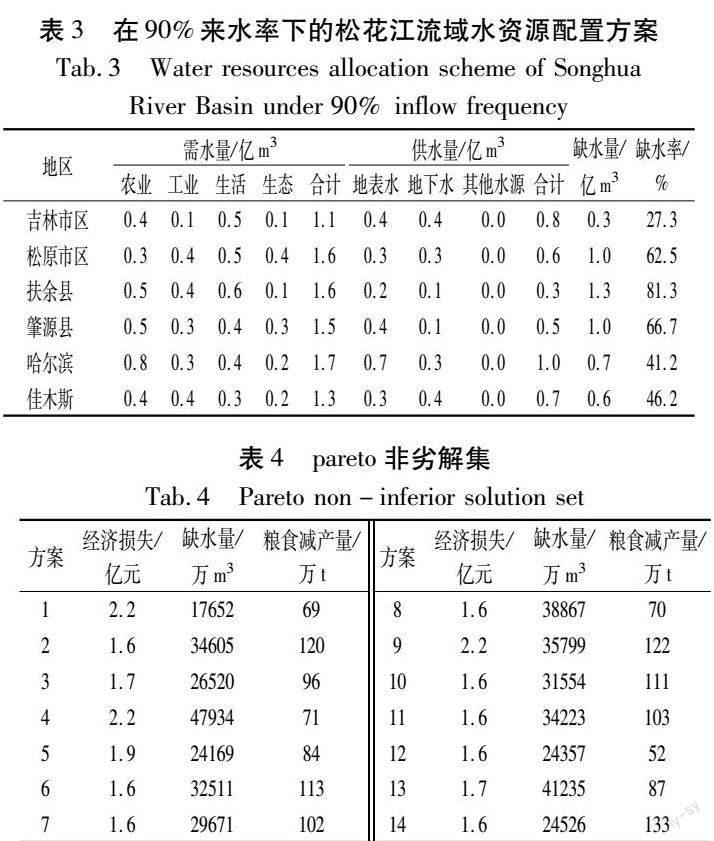

由于水資源配置結果由多目標的結果共同體現(xiàn),針對單一目標進行優(yōu)化只能得出在該目標上的最佳配置方案,因此為了體現(xiàn)水資源配置方案的綜合效益,對各現(xiàn)有方案進行多目標的配置決策評價,給每個水資源配置方案最終優(yōu)化目標設定權重,而pareto解集計算所得最優(yōu)解能夠避免各個目標權重在設定時存在主觀性,通過最終的多目標權重的博弈選擇出更加適配地方特性的水資源配置方案[11-12]。通過在經濟效益目標、社會目標、用水量目標之間的博弈,如表4所示,共得出了14組非劣解,以經濟效益最好、糧食減產量最少為基礎,篩選出來水頻率為50%,90%時與二元水循環(huán)系統(tǒng)匹配度最高的水資源配置方案為最優(yōu)方法,其相應的流域內水資源總供應量為145.5億m3,總缺水量為3.9億m3,總缺水率為2.3%。在該方法下生活供水量(不含生態(tài)需水量)、工業(yè)生產用水量和農業(yè)需水量分別為10.8億、17.5億、99.9億m3。在各種供應水源地中,地表水供水量最大,為99.5億m3,其次為地下水,為53.6億m3,其余水源中再生水最少,為0.6億m3,在該方法下的經濟損失為2.6億元,糧食減產量為62.0萬t。當來水頻率為90%,松花江流域的水資源總需求量為165.7億m3,水資源總供應量為149.0億m3,總缺水量為16.8億m3,總用水虧缺率為11.3%。

6 結 語

本文建立了水循環(huán)和水資源配置模型,系統(tǒng)地介紹了建模框架、建模流程、求解方式。模塊中主要的功能模塊如下:水循環(huán)模塊、多源分質供水功能、需水功能、多目標配置功能。同時,本文以松花江流域為例,基于SWAM模型,以二元水循環(huán)系統(tǒng)和水資源配置方案的匹配度為依據,對研究區(qū)域的水資源配置方案進行優(yōu)化。通過SWAM模型而進行的二元水循環(huán)與水資源使用的匹配性分析可以充分反映經濟用水活動和天然水文循環(huán)活動間的相互作用,了解水資源循環(huán)和區(qū)域水資源配置之間的匹配度,在此基礎上選擇匹配度優(yōu)先級最高的水資源配置方案。這樣既能保證農業(yè)、工業(yè)生產正常用水,也能維持自然、社會水循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定。通過這種方式,在保證二元水循環(huán)系統(tǒng)正常運作的基礎上,為區(qū)域水資源配置提供參考。

參考文獻:

[1] 趙晶,王濤,畢彥杰,等.水循環(huán)與水資源合理配置模型SWAM(Ⅰ):模型原理與構建[J/OL].華北水利水電大學學報(自然科學版):1-10[2023-01-07].http:∥kns.cnki.net/kcms/detail/41.1432.TV.20221012.1528.003.html.

[2] 劉建軍.南疆地區(qū)水資源保障問題和對策分析[J].水資源開發(fā)與管理,2022,8(8):8-11,5.

[3] 王煜,彭少明,周翔南,等.基于增量動態(tài)均衡配置的黃河分水方案優(yōu)化方法研究[J].水資源保護,2022,38(4):48-55.

[4] 李致家,張珂,王棟,等.現(xiàn)代水文模擬與預報技術(第2版)[M].南京:河海大學出版社,2021.

[5] 楊明智,許繼軍,桑連海,等.基于水循環(huán)的分布式水資源調配模型開發(fā)與應用[J].水利學報,2022,53(4):456-470.

[6] 劉移勝,閆少鋒.基于拓撲關系的水資源配置模型研究及應用[J].中國農村水利水電,2022(11):26-31.

[7] 曹永強,李玲慧.基于水資源綜合模擬與調配一體化模型的北京市水資源模擬分析[J].水利水電科技進展,2021,41(6):25-31.

[8] 張真,張光明,張盼月.基于多目標不確定性機會約束規(guī)劃的礦區(qū)水資源配置研究[J].水資源與水工程學報,2022,33(5):53-61.

[9] 樊紅梅,劉曉民,劉廷璽,等.基于空間均衡的水資源合理配置研究[J].水資源與水工程學報,2022,33(2):61-67.

[10] 尋昊.三亞市水資源承載力分析及水資源配置優(yōu)化研究[J].中國給水排水,2022,38(13):59-63.

[11] 卞錦宇,夏玉林,毛學謙,等.太湖流域水資源承載力與經濟社會發(fā)展適應性評價[J].水利水電快報,2022,43(4):31-37.

[12] 童坤,孫偉,王小軍.基于水環(huán)境承載能力與壓力的產業(yè)布局引導研究——以長江干流39個城市為例[J].人民長江,2021,52(7):54-59.

(編輯:江 文)