長江口地區(qū)軟基水閘異常變形原因綜合分析

高軍軍 湯雷 陸俊 王恩準(zhǔn)

摘要:為分析江蘇省長江口某中型水閘的異常變形原因,通過變形監(jiān)測、地基承載力計(jì)算、放水試驗(yàn)和閘基無損探測、鉆孔取芯驗(yàn)證等綜合診斷,研究了水閘整體變形發(fā)展規(guī)律和不同運(yùn)行工況下閘基土層塑性區(qū)的開展深度、閘基地層的滲漏狀態(tài)與物理現(xiàn)狀。結(jié)果表明:閘基地層透水性較大、局部止水設(shè)施失效、滲透路徑縮短,導(dǎo)致閘基發(fā)生滲透破壞,進(jìn)而使閘基出現(xiàn)多處不密實(shí)或欠密實(shí)區(qū)和高含水率區(qū),閘基承載力不能滿足要求,從而引起水閘發(fā)生異常變形。研究成果為類似病險(xiǎn)水閘的安全鑒定工作提供一定的技術(shù)參考。

關(guān)鍵詞:軟基水閘; 異常變形; 沉降監(jiān)測; 原位試驗(yàn); 無損探測; 長江口

中圖法分類號:TV698.1

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.07.006

文章編號:1006-0081(2023)07-0039-06

0 引 言

水閘具有擋水、泄水的功能,在平原或沿海地區(qū)通常建于軟基之上。目前江蘇省已建水閘超過2萬座,約占全國水閘的1/5[1]。江蘇省地處中國東部沿海長三角地帶,受第四紀(jì)后期濱海相及長江兩岸漫灘相沉積地層的影響,軟土分布較廣,其中砂性土常常以砂壤土、粉細(xì)砂的形式存在于淺層地基中,分布極不均勻,具有含水量高、壓縮性大、承載力低等特點(diǎn)[2]。若出現(xiàn)流土、管涌、接觸沖刷等滲透破壞現(xiàn)象,則會造成軟基中細(xì)小土顆粒流失,閘底板出現(xiàn)脫空,引起水閘不均勻沉降[3]。如何及時(shí)準(zhǔn)確查明運(yùn)行期水閘出現(xiàn)的異常變形等險(xiǎn)情原因仍是較棘手的難題。

水閘變形觀測主要采用水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀或全站儀等設(shè)備進(jìn)行長期監(jiān)測[4-6]。楊星等[7]對比InSAR技術(shù)與水準(zhǔn)測量發(fā)現(xiàn)二者得到的水閘沉降規(guī)律基本一致,并采用沉降速率來判斷水閘變形的穩(wěn)定性。羅居劍[8]通過對某水閘樞紐建設(shè)及運(yùn)行期全過程的綜合分析及有限元計(jì)算,發(fā)現(xiàn)建筑物間的沉降縫設(shè)置不當(dāng)會導(dǎo)致閘室變形。朱思軍等[9]根據(jù)勘察和沉降監(jiān)測資料分析了水閘不均勻沉降的原因并提出采用錨桿靜壓樁的糾偏方案。

從結(jié)構(gòu)力學(xué)的角度分析,水閘發(fā)生大變形的原因是運(yùn)行荷載超過了水閘地基允許承載力。根據(jù)水閘設(shè)計(jì)規(guī)范,地基允許承載力計(jì)算大致有兩類:① 從地基變形角度出發(fā),通過限制地基塑性變形的開展深度來確定;② 從地基發(fā)生整體剪切破壞的極限平衡角度出發(fā),通過限制極限荷載來確定。SL 265-2016《水閘設(shè)計(jì)規(guī)范》中的公式均假定地基為均質(zhì)土,忽視了實(shí)際工程地質(zhì)的復(fù)雜性,尤其當(dāng)閘基出現(xiàn)滲漏情況時(shí),地層情況將更為復(fù)雜,復(fù)核承載力時(shí)不可再簡單套用設(shè)計(jì)時(shí)的土層參數(shù)值。

綜上所述,水閘異常變形的原因較復(fù)雜,單純從某一方面的分析不能完全反映水閘整體的安全性態(tài)。本文通過運(yùn)行期加密監(jiān)測得到水閘短期內(nèi)的穩(wěn)定趨勢,并結(jié)合實(shí)地勘察成果計(jì)算分析水閘地基的塑性區(qū)開展范圍。此外,設(shè)計(jì)不同水位差的原位放水試驗(yàn)了解水閘地基的滲漏情況,并結(jié)合探地雷達(dá)無損檢測技術(shù)對地基土層情況進(jìn)行全面摸查。通過以上綜合手段分析水閘異常變形的原因,研究成果可為及時(shí)處理水閘異常變形提供技術(shù)支撐。

1 工程概況

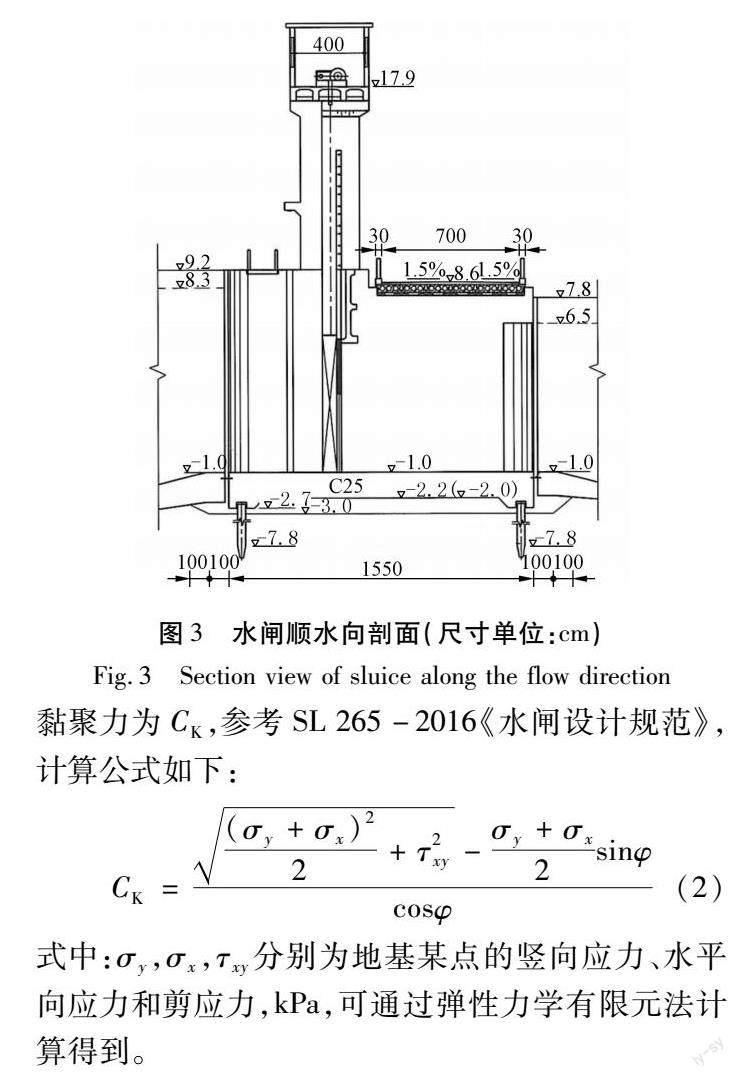

江蘇長江口某一中型水閘,主體建筑物等級為2級,建于2003年,為鋼筋混凝土U形結(jié)構(gòu),混凝土標(biāo)號為C25。閘室分為5孔,單孔凈跨6 m;底板分3塊,中間3孔一聯(lián)布置,兩邊孔各1塊,閘室總跨度37.44 m。閘基以砂壤土夾粉砂為主。閘室兩側(cè)設(shè)鋼筋混凝土空箱岸墻。閘底板順?biāo)鞣较蜷L15.5 m。上、下游(內(nèi)河側(cè)為上游,長江側(cè)為下游)均設(shè)消力池,并設(shè)有5 m長的防滲板樁。現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),水閘左右縫墩明顯錯開且存在不均勻沉降差,致使上部工作排架發(fā)生傾斜。

2 異常變形原因分析

2.1 變形規(guī)律

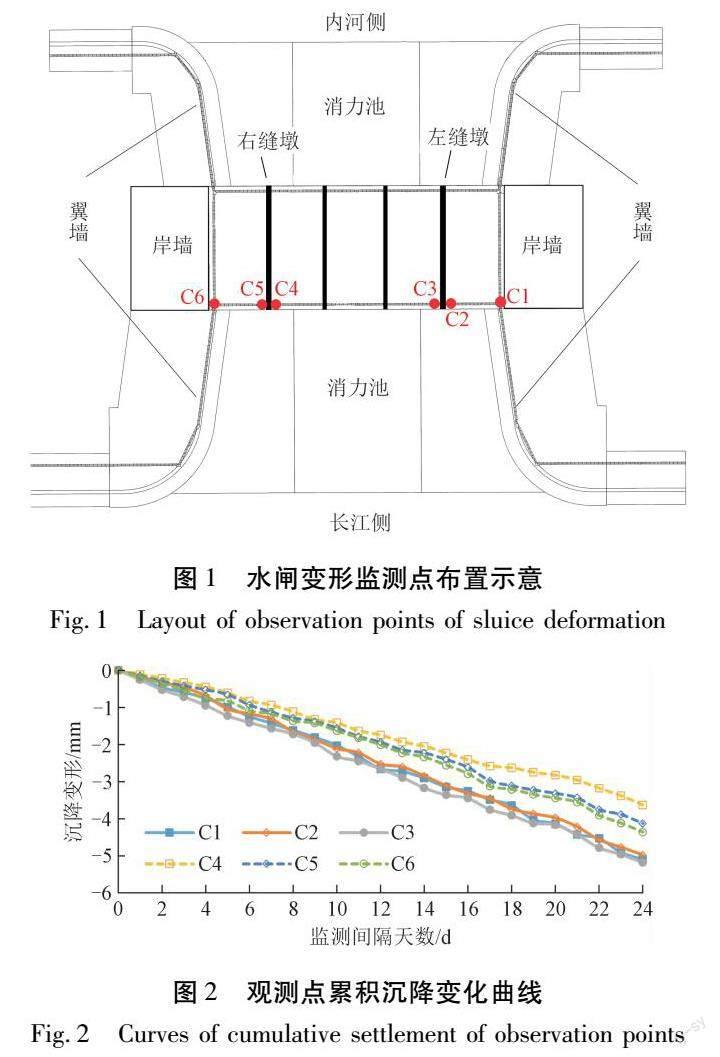

為及時(shí)反映水閘異常變形的持續(xù)性即水閘是否屬于穩(wěn)定狀態(tài),在出現(xiàn)險(xiǎn)情后,對水閘的沉降位移進(jìn)行了為期24 d的連續(xù)監(jiān)測。監(jiān)測點(diǎn)布置于閘墩頂部,其中左右縫墩兩側(cè)各1個,左右邊墩頂各1個,共計(jì)6個監(jiān)測點(diǎn)(圖1),采用高精度水準(zhǔn)儀測量。圖2為閘墩頂部各觀測點(diǎn)24 d內(nèi)累積沉降量的變化規(guī)律,其中負(fù)值代表沉降。

由圖2可見:水閘的沉降位移呈較明顯的增長趨勢,24 d內(nèi)最大累積沉降量達(dá)5.18 mm(C3);圖中可以清楚反映出左側(cè)邊孔的沉降量(C1、C2)明顯大于右側(cè)邊孔的沉降量(C5、C6),這種沉降差還隨時(shí)間在逐漸擴(kuò)大,24 d內(nèi)最大沉降差達(dá)1.6 mm;中孔左右兩側(cè)的沉降速率明顯不一致,導(dǎo)致閘墩及上部結(jié)構(gòu)發(fā)生傾斜。經(jīng)計(jì)算,水閘的最大沉降速率為0.22 mm/d,平均沉降速率為0.19 mm/d。根據(jù)JTS 235-2016《水運(yùn)工程水工建筑物原型觀測技術(shù)規(guī)范》、JGJ 8-2016《建筑變形測量規(guī)范》的規(guī)定,建筑物屬于穩(wěn)定狀態(tài)的沉降速率應(yīng)小于0.01~0.04 mm/d[10],因此該水閘正在發(fā)生持續(xù)性的沉降變形,且變形不收斂。

2.2 地基承載力分析

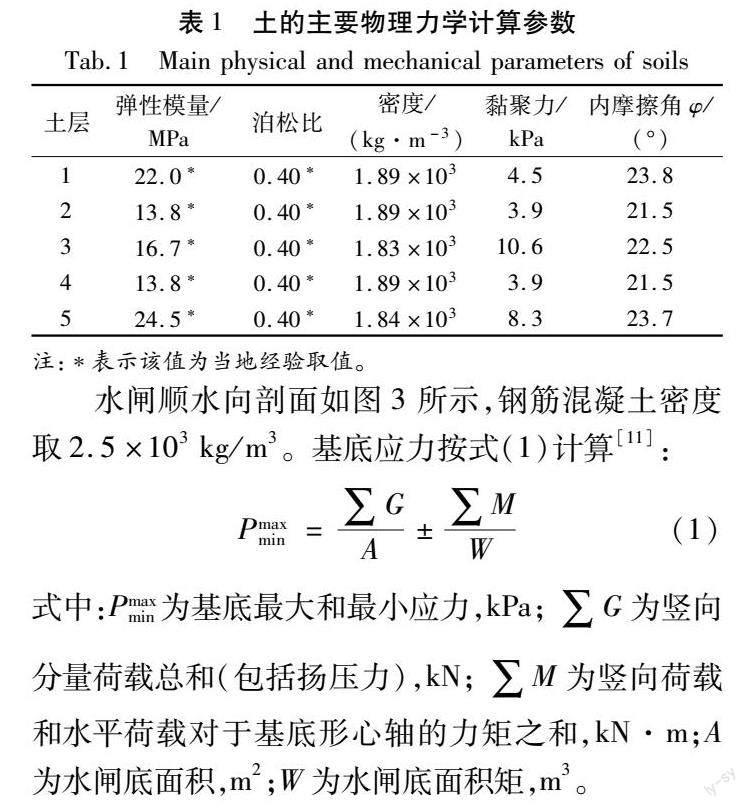

根據(jù)現(xiàn)場最新鉆孔勘探結(jié)果,該閘基地層情況如下:① 第1層為粉土、砂壤土夾雜少量碎石、卵石,層厚1.7~2.9 m;② 第2層為粉土、粉砂夾薄層壤土,層厚2.8~6.4 m;③ 第3層與第2層相間,含少量淤泥質(zhì)壤土夾粉土、粉砂,層厚0.2~0.4 m;④ 第4層與第2層類似,層厚0.9~1.2 m;⑤ 第5層為壤土夾砂壤土、粉砂,層厚1.0~16.5 m。土的主要物理力學(xué)計(jì)算參數(shù)如表1所示。

當(dāng)水閘基底應(yīng)力超過一定值時(shí),地基內(nèi)部土體就會發(fā)生塑性屈服,塑性變形區(qū)連通后水閘將產(chǎn)生整體失穩(wěn)破壞。為了反映水閘不均勻沉降與地基承載力的關(guān)系,本節(jié)嘗試通過塑性變形區(qū)的開展深度來確定。

令地基滿足極限平衡條件時(shí)所需的地基土最小黏聚力為CK,參考SL 265-2016《水閘設(shè)計(jì)規(guī)范》,計(jì)算公式如下:

CK=(σy+σx)22+τ2xy-σy+σx2sinφcosφ(2)

式中:σy,σx,τxy分別為地基某點(diǎn)的豎向應(yīng)力、水平向應(yīng)力和剪應(yīng)力,kPa,可通過彈性力學(xué)有限元法計(jì)算得到。

當(dāng)計(jì)算CK值大于地基土層的實(shí)際黏聚力時(shí),表示該位置達(dá)到塑性變形狀態(tài)。通過表2中計(jì)算得到的基底應(yīng)力,對地基土層進(jìn)行彈塑性分析,得到各點(diǎn)的應(yīng)力分量,通過比較CK值可繪出塑性變形區(qū)的范圍,如圖4所示。由表2可以看出,4種工況(不同上下游水位差)下的最大基底應(yīng)力均小于100 kPa,最大/最小應(yīng)力比小于1.32;塑性區(qū)開展深度最深的情況是正向設(shè)計(jì)工況,達(dá)5.89 m,已超過閘底寬度(15.5 m)的1/3(中型水閘規(guī)定允許值),正向校核工況塑性開展深度為5.77 m,由圖4可見塑性區(qū)有繼續(xù)向下貫通的趨勢;反向工況塑性區(qū)開展范圍較小。因此,考慮地層實(shí)際抗剪強(qiáng)度指標(biāo)后,計(jì)算得到的水閘地基承載能力已不能滿足基礎(chǔ)穩(wěn)定要求。

驗(yàn)算結(jié)果與水閘實(shí)際表現(xiàn)的失穩(wěn)狀態(tài)相吻合。初步推測閘基地層中可能存在滲漏通道以及欠密實(shí)區(qū)和富水區(qū),引起局部土體抗剪強(qiáng)度指標(biāo)下降[12-13],塑性區(qū)范圍進(jìn)一步擴(kuò)展,導(dǎo)致水閘產(chǎn)生不均勻沉降變形。采取放水試驗(yàn)和無損探測作進(jìn)一步研究。

2.3 放水試驗(yàn)

于工程現(xiàn)場開展了原位放水試驗(yàn),以獲取閘基地層的滲漏情況。試驗(yàn)方案:① 在水閘上下游距離100 m的位置設(shè)置臨時(shí)攔水圍堰;② 關(guān)閉閘門,對上下游以不同速率進(jìn)行抽放水,使上游水位高于下游1.0 m左右,并觀察水頭差0~1 m范圍內(nèi)的情況;③ 將下游水位放干并進(jìn)行清淤,上游水位保持在底板以上1 m左右,觀察下游冒水點(diǎn);④ 將上游水位放干并清淤,下游水位回放至1 m左右,觀察上游冒水點(diǎn)。

通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),在水閘上下游不同位置均出現(xiàn)“冒泡”現(xiàn)象。隨著水位差加大,下游發(fā)生“冒泡”的部位愈加明顯;隨著水位差的減小,“冒泡”的區(qū)域面積、氣泡大小和頻率也逐漸減小。將水排盡后發(fā)現(xiàn),位于護(hù)坦上的原施工降水井內(nèi)基本均存在間歇性的“冒泡”現(xiàn)象,原因系建閘期間施工降水作業(yè)后未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行封井。降水井設(shè)計(jì)埋深22.5 m,據(jù)現(xiàn)場勘探資料,此深度尚未完全穿透含水層,降水井底部位于弱透水層(粉砂夾粉土或夾淤泥質(zhì)黏土),仍有可能發(fā)生流土流砂現(xiàn)象,如果反濾設(shè)施不到位或發(fā)生破壞,砂土?xí)魅虢邓畠?nèi)。根據(jù)現(xiàn)場觀察,井內(nèi)水體較渾濁。

當(dāng)下游水放干后,水并未從下游混凝土護(hù)坦的冒水孔流出,而是從護(hù)坦與消力池的分縫中溢出。經(jīng)過測試,36 h下游水位上升0.09 m,約32 m3,平均速率為14.8 L/min,說明局部止水設(shè)施已失效。此外,在左側(cè)翼墻與底板銜接處也存在溢水現(xiàn)象。地下滲水選擇更短的滲透路徑,水力坡降增大,對水閘穩(wěn)定不利。

回放下游水位至1 m,放干上游水位后,上游消力池在靠近護(hù)坦位置一排3孔冒水孔一直冒清水。經(jīng)過測試,24 h水位上升0.25 m,約170 m3,平均速率為118 L/min,說明地層透水性較大,在滲透力的作用下容易發(fā)生滲透變形。

雖然根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式驗(yàn)算的滲徑長度滿足規(guī)范要求,但采用改進(jìn)阻力系數(shù)法驗(yàn)算的出口段滲透坡降達(dá)到0.29,已接近規(guī)范允許上限值(根據(jù)現(xiàn)場地勘結(jié)果按最不利工況復(fù)核,粉砂地層允許值為0.25~0.30)。根據(jù)放水試驗(yàn)可知:水閘下游局部止水設(shè)施失效,地基形成新的滲流通道,在更大水位差(超過1 m)的作用下,細(xì)小顆粒會進(jìn)一步流失[14],使土層出現(xiàn)欠密實(shí)區(qū)和富含水區(qū),進(jìn)而導(dǎo)致水閘發(fā)生不均勻沉降變形;當(dāng)變形過大,可能使防滲板樁發(fā)生破壞或產(chǎn)生間隙,進(jìn)一步影響水閘的滲流安全。

2.4 閘基無損探測

目前,閘基隱患檢測方法主要有鉆孔取芯法、探地雷達(dá)法、彈性波法、高密度電法等[15-18]。其中鉆孔取芯法最直觀,但覆蓋面不夠,且對結(jié)構(gòu)具有一定破壞性。探地雷達(dá)法、彈性波法、高密度電法等屬于無損檢測技術(shù),可以間接探測基礎(chǔ)內(nèi)部的缺陷。探地雷達(dá)通過發(fā)射和接收高低頻電磁波來確定介質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)缺陷的特征。本文采用探地雷達(dá)對閘基地層進(jìn)行隱患探測,并與現(xiàn)場鉆取芯樣比對和驗(yàn)證。

2.4.1 探測原理

基于地下介質(zhì)電性參數(shù)的差異,根據(jù)雷達(dá)反射波的振幅、波形和頻率等動力學(xué)特征來分析和推斷介質(zhì)結(jié)構(gòu)的物理特性。根據(jù)電磁場理論,電磁波在傳播過程中遇到介質(zhì)分界面將發(fā)生反射,分界面兩側(cè)的介電常數(shù)相差越大,反射越強(qiáng)。通過沿剖面同步移動發(fā)射天線和接收天線,可獲得由反射記錄組成的雷達(dá)剖面,其同相軸分布與地下不同介電常數(shù)目標(biāo)體的埋深、形態(tài)對應(yīng)。

假設(shè)雷達(dá)所接收到的反射波的雙程走時(shí)為t,若已知電磁波在地下的傳播速度v和收發(fā)天線間的間距x,由式(3)~(4)即可計(jì)算出反射界面的埋深z[19]:

z=vt22-x22(3)

v=cεr(4)

式中:c為電磁波在真空中的傳播速度,3×108 m/s;εr為地下介質(zhì)的相對介電常數(shù)。

2.4.2 探測結(jié)果

本次探測使用美國地球物理測量系統(tǒng)公司生產(chǎn)的SIR-3000型探地雷達(dá),為了得到不同深度的隱患情況,選取多種頻率天線,其中較低頻率的電磁波探測深度較大、分辨率較低,較高頻率的電磁波探測深度較淺、分辨率較高[20]。

探測范圍為閘底板和上下游消力池底板以下的地基。測線分布:閘底板表面布置1條橫向測線;上游消力池底板布置6條順?biāo)驕y線;下游消力池底板布置8條橫向測線和5條順?biāo)驕y線;為了反映護(hù)坦降水井周邊土層的情況,在上下游相應(yīng)位置分別布置4條橫向測線。在放干水后進(jìn)行測試。

圖5為雷達(dá)典型剖面與鉆孔取樣結(jié)果。下游護(hù)坦即降水井附近的4號測線200 MHz天線檢測剖面,見圖5(a)顯示:橫向10~28 m、深約1.5~4.0 m范圍內(nèi),雷達(dá)反射波同相軸扭曲錯動,連續(xù)性差,存在團(tuán)塊狀的強(qiáng)反射或多次反射異常,推斷該區(qū)域地層介質(zhì)不密實(shí),同時(shí)由于水的介電常數(shù)較大,導(dǎo)致反射波愈加明顯。4號測線相應(yīng)位置的鉆孔驗(yàn)證,圖5(c)表明:墊層松散、不密實(shí)、孔隙率高,且含水率也較高。下游消力池底板的10號測線100 MHz天線檢測剖面,圖5(b)顯示:橫向0~12 m、深約2~3 m范圍內(nèi),雷達(dá)反射波振幅較強(qiáng),波形、波向一致性較差,與周圍地層反射信號對比鮮明,且存在條帶狀的不連續(xù)強(qiáng)反射,據(jù)此推斷地層不密實(shí)、孔隙率高、含水率高。這種高孔隙率和高含水率的土質(zhì)容易使水閘發(fā)生不均勻沉降變形。

聯(lián)合所有剖面的分析結(jié)果,得到閘基異常區(qū)域的平面分布情況如圖6黃色陰影區(qū)所示(圖中紅色代表測線及其編號)。可見,水閘上下游地層中均存在雷達(dá)解析異常區(qū)域,其中上游消力池下方1處、下游消力池下方5處(相對較為離散),上下游護(hù)坦降水井附近土層的異常區(qū)范圍較廣,說明施工降水井未封閉的影響較為明顯。

根據(jù)雷達(dá)剖面,異常區(qū)域的埋深大多數(shù)分布在淺層(1.5~13 m)范圍內(nèi)。左邊孔下游側(cè)的異常區(qū)埋深較淺且范圍較廣,故左邊孔的沉降相對更為顯著。正向工況下,同樣表現(xiàn)為下游側(cè)的土體更容易達(dá)到塑性狀態(tài),如圖4(a)、(b)所示。異常區(qū)域基本上表現(xiàn)為土層不密實(shí)或欠密實(shí)、松散、含水率高等特點(diǎn),因此可以間接推斷閘基地層存在明顯的滲漏通道,隨著土顆粒在滲流力的作用下發(fā)生遷移,導(dǎo)致局部產(chǎn)生一定程度的脫空現(xiàn)象[21],大大降低土體的抗剪強(qiáng)度和閘基的承載能力,是引起閘身異常變形如不均勻沉降等問題的主要原因[22]。

3 結(jié) 論

本文通過變形監(jiān)測規(guī)律分析、地基承載力驗(yàn)算、放水試驗(yàn)及閘基無損探測等手段綜合分析了江蘇長江口某一中型水閘發(fā)生異常變形的原因,得到以下主要結(jié)論。

(1) 水閘沉降位移呈持續(xù)增長趨勢,最大沉降速率達(dá)0.22 mm/d,遠(yuǎn)超規(guī)范允許值,即水閘變形處于非穩(wěn)定狀態(tài)。

(2) 采用實(shí)測的地層抗剪強(qiáng)度參數(shù)驗(yàn)算地基承載力,得到閘基塑性區(qū)的開展范圍,最大深度超過閘寬的1/3,表明閘基承載力不能滿足要求。

(3) 通過原位放水試驗(yàn)可以真實(shí)反映水閘當(dāng)前的滲漏狀態(tài):地層透水性較大,局部止水設(shè)施失效,滲透路徑縮短,出口滲流比降較大。

(4) 結(jié)合不同頻率探地雷達(dá)的典型剖面分析結(jié)果,可以較為全面地反映閘基地層的物理現(xiàn)狀,包括不密實(shí)或欠密實(shí)區(qū)、高含水率區(qū)等。

在水頭差的作用下,當(dāng)滲透坡降達(dá)到一定數(shù)值時(shí),軟土地基細(xì)小顆粒將隨著滲流從土體孔隙中流失,持續(xù)發(fā)展就會導(dǎo)致局部土層孔隙率變大,含水率增加,不密實(shí)程度變高,嚴(yán)重時(shí)甚至發(fā)生脫空現(xiàn)象,進(jìn)而引起水閘異常變形。

參考文獻(xiàn):

[1] 中華人民共和國水利部.中國水利統(tǒng)計(jì)年鑒2021[M].北京:中國水利水電出版社,2021.

[2] 張帆.珠三角地區(qū)水閘軟土基礎(chǔ)沉降處理案例分析[J].西北水電,2007(2):50-51.

[3] 李娜,張斌,馬敬,等.穿堤涵閘土石接合部滲透破壞影響因素研究[C]∥中國水利學(xué)會.中國水利學(xué)會2021學(xué)術(shù)年會論文集第三分冊.鄭州:黃河水利出版社,2021:190-197.

[4] 陳威,潘錦江.大中型水閘變形觀測方法介紹[J].浙江水利科技,2001(5):14-16.

[5] 夏為.灘涂新建水閘沉降觀測研究[J].浙江水利水電專科學(xué)校學(xué)報(bào),2008(1):5-7.

[6] 張斌,肖晨光.懷洪新河西壩口閘沉降觀測分析[J].江淮水利科技,2017(4):19-20.

[7] 楊星,肖懷前,侯苗,等.基于InSAR技術(shù)的江蘇水閘垂直位移監(jiān)測方法可行性探討[J].大地測量與地球動力學(xué),2021,41(9):895-898.

[8] 羅居劍.某水閘閘室變形原因分析及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)[J].人民長江,2012,43(9):13-16,33.

[9] 朱思軍,楊光華,陳富強(qiáng),等.某水閘不均勻沉降原因分析及處理措施[J].廣東水利水電,2013(9):41-43.

[10] 夏猛,方海東,孫潤平,等.淺析善后河樞紐工程云善船閘主體沉降規(guī)律[J].現(xiàn)代交通技術(shù),2011,8(增1):133-136.

[11] 王雅.望水河泄水工程水閘結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].吉林水利,2019(12):36-40.

[12] 劉一強(qiáng).含水率對非飽和壓實(shí)土抗剪強(qiáng)度影響試驗(yàn)研究[J].路基工程,2021(3):76-80.

[13] 范婷婷,林海,胡小榮.孔隙比對砂類土抗剪強(qiáng)度影響的定量分析[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),2018,45(6):99-104.

[14] 張勝利.漢江河堤滲透變形機(jī)理分析及治理方案研究[D].西安:西安理工大學(xué),2004.

[15] 陳超燕,臧振濤,陳振華,等.基于微創(chuàng)可視鉆芯法的回填灌漿質(zhì)量檢測方法在新金清閘脫空區(qū)軟基加固中的應(yīng)用[J].浙江水利科技,2022,50(1):53-55.

[16] 安鐸,陸新宇,李經(jīng)緯.基于探地雷達(dá)技術(shù)的水閘脫空檢測方法研究[J].人民長江,2014,45(增2):202-205.

[17] 李松輝,張龑,黃錦林,等.基于彈性波場理論的水下閘底板脫空檢測方法及應(yīng)用[J].廣東水利水電,2022(5):7-12.

[18] 宋朝陽,王銳,李長征,等.高密度電法探測堤防隱患研究[J].人民黃河,2020,42(7):104-106,141.

[19] 白冰,周健.探地雷達(dá)測試技術(shù)發(fā)展概況及其應(yīng)用現(xiàn)狀[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2001(4):527-531.

[20] 紀(jì)麗靜,施養(yǎng)杭.探地雷達(dá)在工程檢測中的應(yīng)用與發(fā)展[J].無損檢測,2010,32(3):201-204,217.

[21] 戴呈祥,王士恩.水閘閘基隱患類型特征分析[J].工程地球物理學(xué)報(bào),2004(4):353-357.

[22] 武俊伊.淺談水閘的破壞現(xiàn)象及安全運(yùn)行[J].中國水運(yùn)(下半月),2012,12(7):140-141.

(編輯:江 燾,高小雲(yún))