人格權保護禁令中“難以彌補的損害”的類型化認定

張弛 劉海安

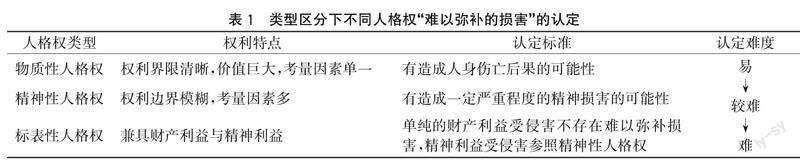

摘 要: 在人格權保護禁令制度的適用中,“難以彌補的損害”的認定存在困難。從現有制度來看,行為保全和知識產權禁令中都涉及人格權的內容,在認定“難以彌補的損害”時均采用類型區分的方式。這種方式值得借鑒。不同的人格權損害類型會影響“難以彌補”的判斷標準。以可能遭受的損害為標準進行區分,人格權可以劃分為三類來認定“難以彌補的損害”:對于物質性人格權,應判斷是否有造成人身傷亡后果的可能;對于精神性人格權,應判斷是否具有造成一定嚴重程度的精神損害的可能;對于標表性人格權,應區分對待精神利益和財產利益,純粹的財產損失無須適用禁令。

關鍵詞: 人格權保護禁令;“難以彌補的損害”;物質性人格權;精神性人格權;標表性人格權

中圖分類號: D913 文獻標志碼: A 文章編號: 1673-3851(2023) 02-0111-08

The typed determination of "irreparable damage" in the injunction on the protection of personality rights

ZHANG? Chi1, LIU? Haian2

(1.Faculty of Law, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China; 2.Law School, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: ?It is difficult to identify "irreparable damage" in the application of the injunction on the protection of personality rights. Judging from the existing system, the relevant standards in behavior preservation and intellectual property injunctions have reference value. The different types of damage will affect the criterion of "irreparable". Taking the possible damage as the standard, personality rights can be divided into three categories, which are determined respectively: for material personality rights, it should be judged whether the infringement has the possibility of causing personal injury or death; for spiritual personality rights, it should be judged whether there is the possibility of mental damage; for standard personality rights, spiritual interests and property interests should be treated separately, and no prohibition is required for pure property losses.

Key words: personality rights protection injunction; "irreparable damage"; material personality rights; spiritual personality rights; standard personality rights

人格權保護禁令是我國為了高效便捷地保護人格權而設立的新型程序。《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)第997條①確立了我國的人格權保護禁令制度,開啟了人格權保護的新方式。該制度的實施有利于防止損害的發生或擴大,及時救濟當事人的權利,并通過舉證責任的分配平衡當事人之間的利益[1]91-92。其中,法院作出人格權保護禁令的主要考量標準就在于權利受到侵害的急迫性,即“不及時制止將使其合法權益受到難以彌補的損害”。從構成要件來看,申請人是否有證據、侵害是否正在實施或即將實施的認定均十分明確,但對“難以彌補的損害”的理解存在模糊,這也給法律解釋創造了空間。從司法實踐來看,該類案件的裁判難點就在于如何認定“難以彌補的損害”,法院也應在這一要件上強化說理;從學理分析來看,人格權保護禁令制度的設立目的就是在損害發生或擴大前及時采取措施,避免造成難以彌補的損害后果,在認定時,必然以該要件為導向。

然而,關于該要件的判斷標準,目前尚未形成統一意見。王利明[2]認為,“難以彌補”是指難以用金錢彌補,其判斷標準應為能否用金錢進行賠償。另有觀點借鑒美國法,認為“難以彌補”還應包括雖能通過經濟救濟但無法最終賠付,或者損失無法合理計算的情形[3]。還有學者認為,判斷標準需要在類型化的基礎上進行個案考量[4]。但是,人格權類型多樣,不能簡單地適用同一標準;法院裁判需要確定的指引,個案衡量也不可取。本文從類型分析的角度出發,聚焦“難以彌補的損害”這一要件,根據不同類型人格權的特點確立該要件的判斷標準,以期為實踐提供依據。

一、我國司法實踐中衡量“難以彌補損害”的因素

由于缺乏統一的適用標準,法院對人格權保護禁令中“難以彌補的損害”的認定往往需要結合各種現實因素。從司法實踐來看,人格權保護禁令最早出于楊季康(筆名楊絳)與中貿圣佳國際拍賣有限公司、李國強訴前禁令案( 楊季康與中貿圣佳國際拍賣有限公司、李國強訴前行為保全案,北京市第二中級人民法院民事裁定書(2013)二中保字第9727號。)。該案雖然屬于著作權糾紛,但涉案書信涉及個人隱私,若被告中貿圣佳國際拍賣有限公司將涉案書信進行公開拍賣及開展相關研討會、預展等活動,將會對原告的隱私權造成侵害。法院頒發禁令時主要考慮了申請人是否適格及被申請人的侵權行為可能達到的嚴重程度,并認為“如果他人未經許可非法發表涉案書信手稿,將導致對申請人楊季康的發表權造成難以彌補的損害” 。該案開創了人格權保護禁令的先河。《民法典》頒布后,申請人格權保護禁令的案件逐漸增多,比較有代表性的是廣互人格權禁令案[5]。在該案中,某房地產公司向法院提出人格權保護禁令申請,認為李某在公眾號上發表的多篇文章侵犯了房地產公司的名譽權。該案中法院在考察申請人是否受到難以彌補的損害時,主要考慮了以下因素:是否能夠證明正在或即將遭受損失,所遭受損失能否通過事后救濟彌補,造成難以彌補損害的可能性。最終法院認為不具備頒布禁令的條件,駁回了申請。上述兩案均為人格權保護禁令的代表性案例,相較于其他案例說理更加詳細,論證更加豐富,但二者的裁判思路和考量因素不盡相同,難以為其他裁判提供參考。

除上述兩案外,其他人格權保護禁令的裁判理由往往各不相同,普遍缺乏說理。例如,楊衛國訴政審意見侵害人格權案( 楊衛國人格權糾紛案,石家莊市鹿泉區人民法院民事裁定書(2021)冀0110民初126號。)、申請人周麗玥與被申請人徐秀英、被申請人朱利萍侵犯名譽權糾紛一案( 申請人周麗玥與被申請人徐秀英、被申請人朱利萍侵犯名譽權糾紛案,江蘇省南京市鼓樓區人民法院民事裁定書 (2021)蘇0106民初1106號。)等案例,這些案例在認定是否頒布人格權保護禁令時考量了是否屬于民事訴訟受案范圍、能否在訴訟程序中評價等因素。這些都屬于在實體法律之外進行的考量,與人格權保護禁令的適用條件無關。此外還有大量的人格權保護禁令對裁判理由一筆帶過。

可以看出,法院對相關因素的考察往往傾向于個案認定。然而,在沒有規定或相關指引的情況下,法院的這種自發的實踐尚不能解決認定標準的問題。其一,我國人格權保護禁令源自英美法的禁令制度。在大部分情況下,英美法系更傾向于根據具體情形個案認定,并不追求用一個精確的方法定義“難以彌補的損害”[6]。這種實踐經驗體現了判例法國家的司法邏輯,但對于成文法國家借鑒意義不大。如果簡單地依照個案進行認定,法院裁決中體現的考量因素也各不相同,容易造成法官自由裁量權的濫用和司法裁判的混亂。其二,該制度為《民法典》新設立的條款,在實施過程中缺乏相關經驗,并無先例可循。如果僅僅依靠法院個案認定,不僅增加審判成本,而且會使該制度的規范目的落空。因此,解決“難以彌補的損害”的認定問題需要做出更細致的司法考量,確立認定標準更加符合人格權保護禁令制度的適用現狀。

二、我國現有制度中認定“難以彌補損害”的考察與啟發

(一)考察:行為保全和知識產權禁令

從現有制度來看,人格權保護禁令中“難以彌補的損害”要件并非獨創。行為保全、知識產權禁令與人格權保護禁令類似,且認定標準中同樣存在“難以彌補的損害”的表述,適合進行對比研究,為人格權保護禁令中“難以彌補的損害”的認定提供經驗。

1.行為保全中“難以彌補的損害”

行為保全制度體現在《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)第101條第1款( 《民事訴訟法》第101條第1款規定:利害關系人因情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請采取保全措施。)。在司法實踐中,該條款中“難以彌補的損害”包括兩種類型:一是損害賠償不能彌補的損害,例如絕大多數人格權都是無法用損害賠償彌補的;二是損害賠償難以衡量或數額巨大,例如對商業信譽的影響就難以用金錢衡量[7]。從上述類型可以看出,行為保全制度中包含著對人格權的保護,在人格權保護禁令設立之前,其部分功能是由行為保全來實現的,二者存在功能上的重合。甚至可以說,人格權保護禁令制度是我國《民事訴訟法》第100條、第101條規定的訴訟中和訴前的行為保全在人格權領域的具體適用[8]。

關于人格權保護禁令中“難以彌補的損害”能否直接準用行為保全中的標準,學界尚存爭議。有觀點認為,盡管人格權保護禁令與行為保全存在根本上的不同,但人格權保護禁令中“難以彌補的損害”與《民事訴訟法》101條“難以彌補的損害”應作同種解釋[2]。二者都是直接對侵權行為發生作用,但行為保全禁令制度屬于程序性規范,主要功能在于保障判決的執行,而人格權保護禁令制度是人格權效力的體現。而對于“難以彌補的損害”的認定標準,一方面,行為保全中涉及人格權的內容只有一部分,所確定的標準具體到人格權領域就會變得模糊,無法直接適用;另一方面,行為保全準用財產保全的規定,更加追求效率和迅捷[9],對“難以彌補的損害”的認定更加傾向于能否用金錢彌補,在認定標準上應該會比人格權保護禁令更加寬松。事實上,《民法典》的相關釋義認為,判斷人格權禁令的急迫性,僅僅是“參照”《民事訴訟法》第101條的判斷標準[1]93,并未將二者的標準等同。綜上,行為保全中“難以彌補的損害”的認定標準可以為人格權保護禁令急迫性的認定提供參考,但二者認定標準并不相同。

2.知識產權禁令中“難以彌補的損害”

知識產權禁令規定在我國《專利法》第72條、《商標法》第65條、《著作權法》第56條中,均包含“難以彌補的損害”這一要件。該要件的適用情形規定在《最高人民法院關于審查知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定》第10條,即:被申請人的行為將會侵害申請人享有的商譽或者發表權、隱私權等人身性質的權利且造成無法挽回的損害;被申請人的行為將會導致侵權行為難以控制且顯著增加申請人損害;被申請人的侵害行為將會導致申請人的相關市場份額明顯減少。其中第1項規定了侵害人身性質的權利,主要是指金錢賠償無法彌補的情形,第2項和第3項往往導致申請人市場競爭優勢或者商業機會的喪失,雖然可以通過金錢賠償,但損失難以計算[10]。知識產權禁令與人格權保護禁令的內容也存在交叉,如上述楊季康與中貿圣佳國際拍賣有限公司、李國強訴前禁令案,既涉及隱私權又涉及發表權,在認定時存在相似之處。

然而,二者關于“難以彌補的損害”的認定標準并不相同。首先,知識產權禁令所涉及的人格權大多是商業化使用人格權和隱私權,并不能包含所有人格權類型。其次,知識產權禁令中“難以彌補的損害”通常以金錢能否彌補作為判斷標準,而在人格權領域,大多數人格權受到侵害都不能以金錢彌補,以此為標準判斷“難以彌補的損害”就顯得不夠精細,例如同樣不能用金錢彌補,生命權和名譽權受到侵害的急迫性是明顯不同的。再次,在認定難度方面,人格權保護禁令主要限制行為作出的損害,而知識產權禁令在大多數情況下是對財產的損害,對行為損害的認定比財產損害的認定更加復雜,考慮的因素并不只有能否用金錢彌補。

上述兩種制度中“難以彌補的損害”的判斷標準并不能直接適用于人格權保護禁令,但不意味著二者沒有借鑒價值。從內容上看,行為保全和知識產權保護禁令都涉及人格權的內容。行為保全中籠統地認為絕大多數人格權都無法用損害賠償,知識產權禁令中主要涉及商譽或者發表權、隱私權等人身性質的權利。從形式上看,二者在考量相關標準時均采用了類型區分的方法,對于不同的類型采取不同的認定標準。對于人格權保護禁令中“難以彌補的損害”的認定而言,在內容上需對類似標準做進一步細化研究,在形式上可借鑒類型化的研究方法,對不同類型的人格權分別認定。

(二)啟發:人格權類型區分

基于制度差異,人格權保護禁令中“難以彌補的損害”不能直接適用上述兩種制度中的標準,而應探討獨立的認定標準。無論是行為保全還是知識產權禁令,法院實踐在認定“難以彌補的損害”時均采用類型區分的方式,取得了較好的效果。所謂類型化,是抽象與具體之間的媒介,是在體系的形成上使抽象者接近于具體,使具體者接近于抽象的方法。類型化思維可以提高法的適用性和裁判的可預見性[11]。在人格權保護禁令方面,有必要借鑒該種思維模式,在類型化區分的視角下探討“難以彌補的損害”的認定。

采取類型區分是由人格權保護禁令本身決定的。在人格權保護禁令的認定中,首先應當考量是否存在潛在的損害以及何種人格權受到損害。然而,人格權類型多樣,損害的范疇較大,不進行類型區分將會使人格權保護禁令的認定過于籠統,因此有必要分類討論。第一,人格權類型具有開放性。《民法典》人格權編規定了生命權、健康權等多種法定人格權類型,此外,還包括聲音權、性自主權等未寫入法條但實際受到保護的人格權。由于類型多樣,這些人格權在認定時無法采用統一的標準。除了物質性人格權邊界清晰,應被認定為絕對權外,其他類型的人格權并不具備確定的內容和清晰的邊界,如精神性人格權和一般人格權更適宜納入有名框架性人格權和無名框架性人格權的范疇[12]。框架權射程廣泛且邊界模糊,并不像傳統權利那樣具體明確[13]。各類人格權在認定“難以彌補的損害”的標準是不同的,對應的保護程度也不同,從物質性人格權到精神性人格權,再到標表性人格權,保護程度應當是遞減的。第二,人格權保護禁令中“損害”的范疇較大。損害的認定本質上應指人格權益受到侵害。人格權一旦受到侵害往往難以彌補,為更有效地進行人格權保護,對損害的認定也相對寬松。以個人信息為例,個人信息泄漏的風險也可能成為一種損害,在滿足實質性的損害要件時,應對這種風險進行規制[14]。在人格權保護禁令中,由于損害尚未發生,這種損害也是一種“觀念上的損害”,隨時有滑向實質性損害的風險,因此有必要及時采取措施。當然,將“觀念上的損害”納入保護并不違背損害的確定性。損害的確定性表明一種損害確定發生的概率,并不意味著損害已經發生,更不代表以損害是否發生作為判斷依據。不管是正在發生的損害,還是即將遭受的損害,都屬于人格權保護禁令中“損害”的范圍。但是,人格權保護禁令中對損害寬松的認定并非是無邊界的,仍要具備不及時制止將難以彌補的條件。不同類型的人格權對損害急迫性的認定是不同的,對何種程度難以彌補也有不同的標準。因此,應區分人格權類型分別認定“難以彌補的損害”。

采取類型區分是由人格權保護禁令所在法律體系決定的。從《民法典》的外部體系來看,不同類型人格權的保護程度是不同的。《民法典》第997條規定的人格權保護禁令制度是第995條人格權請求權的實現形式。《民法典》第998條規定侵犯除生命權、身體權和健康權外的人格權的民事責任,應當考慮行為人和受害人的職業、影響范圍、過錯程度,以及行為的目的、方式、后果等因素。該條與第995條相互配合,確立了物質性人格權較低的認定標準,對物質性人格權以外的人格權,用列舉的方式確定了考量因素,體現了基本權利之間的利益權衡。人格權保護禁令作為人格權請求權的實現形式,必然涉及申請人的人格權與他人的基本權利之間的平衡保護,為此在認定時需考慮第998條所規定的比例性原則,對物質性人格權和其他類型的人格權區分對待。從內部體系來看,受到侵害的人格權類型不同,受保護的急迫性也不同。一是不同的人格權保護的利益存在位階差異。人格權的利益結構是立體的,該結構以人格要素內在本質的固有利益為內核,以超越內在本質的衍生利益為外圍,如信賴利益、公共利益等[15]。人格權保護的利益有高低之分,損害之虞的認定標準也存在輕重差異。二是不同的人格權受到侵害時涉及多種利益沖突。例如《民法典》第999條涉及人格權保護與新聞報道、輿論監督的沖突,第1027條第2款涉及保護名譽權與創作自由之間的沖突。正是人格權與其他利益和價值之間存在的沖突,決定了法官需要在個案中進行綜合考量,權衡各利益的急迫性,分別判斷。

人格權的分類保護得到了理論界的認同。在人格權保護禁令的適用中采用類型化標準,已經有一些研究基礎。例如,學者王澤鑒[16]認為應區分不同的人格權類型,對生命、健康權的侵害,應從寬認定,對侵害名譽、隱私等,需要與言論自由等法益的保護相平衡,認定時更加審慎。在民法典頒布后,不少學者認為在審查人格權保護禁令時,應有意識地區分人格權,有觀點認為對不同情形、不同人格權的標準應該不同,并認為對于損害后果的發生不具有急迫性,或者損害后果可以通過其他方式彌補的情形,應當提高審查標準[17],還有觀點認為不應籠統地看待侵害人格權所造成的損害,而應當從被侵害的人格權類型以及申請人可能因此遭受的損害類型等方面加以認識[18]。對人格權的分類對待,有利于更加準確地認定“難以彌補的損害”,為人格權保護禁令的適用提供更合理的依據。從中可以看出,人格權保護禁令的審查標準與人格權類型相關,針對人格權受侵害的不同情形,法院的審查標準應該不同。在頒布人格權保護禁令時,法院必須考量受到侵害或有侵害之虞的人格權屬于何種類型,并根據不同類型人格權的急迫性分別作出判斷。

如上所述,人格權類型的不同,會影響“難以彌補”的判斷標準,進而影響人格權保護禁令的適用。應采用類型化的思維方法,從經驗類型出發,對“難以彌補”的判斷進行分類討論,進行合目的性的考量。

三、“難以彌補損害”的認定:基于損害類型區分

人格權保護禁令的目的是保護人格權,而非解決糾紛,是一種事前救濟,因此在認定損害時相對寬松,只需損害大致可能發生即可。以人格權可能遭受到的損害類型為標準進行劃分,人格權分為物質性人格權、精神性人格權和標表性人格權( 標表性人格權是否獨立于精神性人格權其實是分類方法的問題。按照二分法,人格權可以類型化為物質性人格權和精神性人格權,標表性人格權只是精神性人格權的子類。參見張俊浩:《民法學原理》,中國政法大學出版社2000版,142-158頁。依據人身完整、人格標識、人格自由、人格尊嚴進行分類,人格權可類型化為物質性人格權、標表性人格權和精神性人格權三種,將標表性人格權獨立出來。參見馬俊駒:《人格和人格權理論講稿》,法律出版社2009年版,249-250頁。)。物質性人格權是指民事主體直接支配自己的生命健康和身體利益的權利,《民法典》人格權編第二章專門規定“生命權、身體權和健康權”,用9個條文對三種物質性人格權進行全面的規范,固定了物質性人格權的類型。精神性人格權包括姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權和隱私權等。在精神性人格權中,標表性人格權能夠商業化使用,如姓名權、名稱權、肖像權等,該類人格權受到侵害時會造成財產損失( 關于能夠進行商業化使用的人格權的范圍,尚存爭議。有觀點認為明確排除物質性人格權,除此之外的人格權益原則上都可以進行商業化利用。參見王葉剛:《論可商業化利用的人格權益的范圍》,載《暨南學報(哲學社會科學版)》2016年11期。另有觀點認為能夠進行商業化使用的限于標表性人格權。參見房紹坤,曹相見:《標表型人格權的構造與人格權商品化批判》,載《中國社會科學》2018年第7期。本文采用后者觀點。)。不同損害類型的人格權具有不同的權利性質,在認定能否彌補方面存在差異,并對應不同的適用標準,既能體現以人為本的價值取向,又能使認定更具有合理性及操作性。

(一)物質性人格權的認定

物質性人格權權利界限清晰,價值巨大,考量因素相對單一,更容易認定為“難以彌補的損害”。物質性人格權作為以生命健康利益為客體的人格權,具有最強的人身專屬性,屬于絕對權,對于人的存在和發展具有極為重要的意義,是人的最基本、最重要的權利。在整個權利體系中,物質性人格權在整個民事權利中居于最重要的位階,任何權利都離不開生命與身體這一載體,這是其他民事權利享有的基礎和前提[19]。而且從法條體系來看,《民法典》人格權編在一般規定之后首先規定了“生命權、身體權和健康權”一章,這也印證了物質性人格權的重要性。《民法典》第998條也體現了對物質性人格權的優先對待。該條規定了認定行為人侵害人格權時的考量因素,但該規則并不適用于生命權、身體權、健康權等物質性人格權。在該類人格權受到侵害時,無需考量職業、影響范圍等因素,可以直接認定受到侵害,體現了對生命權、身體權、健康權等物質性人格權的優先保護。

對這些權利的侵害,是對人的最嚴重的侵害,且造成的損害無法彌補。物質性人格權受到的損害包括物質損害和精神損害,除了表現為人身傷亡,如生命喪失、殘疾和健康受損,還包括受害人近親屬受到的精神損害。對該類人格權受到侵害的事后救濟主要通過人身損害賠償,支付相應的醫藥費、護理費等。然而,物質性人格權具有不可恢復的特點,即便通過事后救濟也無法恢復到權利圓滿的狀態,采納人身損害賠償主要是發揮其補救功能,是對無法挽回的損害的一種補償,受害人的人身傷害及近親屬的精神痛苦是無法彌補的。因此,物質性人格權一旦受到損害,結果通常是無法彌補的。

基于此,對該類人格權的審查標準應適當放寬,即只要侵害即將實施或者正在實施,有造成人身傷亡后果的可能性,就應當認定為“難以彌補的損害”。對物質性人格權所受侵害之程度,在實踐中可以分為兩方面來看:一是侵害正在發生且持續到申請禁令時。以人身安全保護令為例( 人身安全保護令可以看作人格權保護禁令在物質性人格權中的特殊形式。參見程嘯:《論我國民法典中的人格權禁令制度》,載《比較法研究》2021年3期;郭小冬:《人格權禁令的基本原理與程序法落實》,載《法律科學(西北政法大學學報)》2021年第2期;朱虎:《人格權侵害禁令的程序實現》,載《現代法學》2022年第1期。故本文引用人身安全保護令的案例以供參照。),如果申請人能證明此前受到過被申請人的人身侵害( 陳某與侯某某人身安全保護令申請人格權保護禁令案,上海市普陀區人民法院民事裁定書(2021)滬0107民保令5號。),并且被申請人仍存在繼續侵害的現實危險( 李元利與何大毛申請人格權侵害禁令案,重慶市永川區人民法院民事裁定書(2021)渝0118民保令3號。),法院傾向于認定滿足頒布禁令的條件。此時,申請人所主張的現實危險可以降低證明標準,因為申請人已經受到過侵害,“第一次侵害后,其后有侵害之虞,得為推定”[16]。二是侵害具有發生的危險。如不申請禁令將會導致人身遭受侵害,那么法院有必要頒布禁令。此處申請人所面臨的危險,應當與生命、身體、健康直接相關,如危險并不直接指向人身安全,則不能認定為“難以彌補”。例如,同樣是語言威脅恐嚇,如果被申請人只是進行言語暴力、猜忌侮辱,不能證明存在人身安全危險( 王霽暉、魏巍申請人身安全保護令人格權保護禁令案,陜西省西安市新城區人民法院民事裁定書(2021)陜0102民保令3號。),而如果恐嚇威脅的內容涉及毆打、殘害且恐嚇頻率較高,法院可以認為雖然未實施過行為,但被申請人實施侵害申請人精神的行為仍足以頒布人身安全保護令( 最高人民法院與中華全國婦女聯合會、中國女法官協會聯合發布人身安全保護令十大典型案例之二:趙某申請人身安全保護令案。)。無論是侵害正在發生還是具有發生的危險,物質性人格權的審查標準都遵循相對寬松的原則。基于上述論述,物質性人格權具有考量因素單一的特點,其審查標準應該輕于其他人格權,“難以彌補的損害”的認定應提前到侵害即將實施或者正在實施時,只要有造成人身傷亡后果的可能,就能夠認定為“難以彌補的損害”。

(二)精神性人格權的認定

與物質性人格權不同,精神性人格權在認定時需結合多種因素綜合考量。對于精神性人格權,如名譽權、榮譽權、隱私權等具有較強的精神性或社會性的人格權,涉及的權利客體主要是精神利益,其權利的邊界并不像物質性人格權那樣明顯。對于精神損害的認定缺乏統一的標準,受到侵害的不同情形也會導致救濟方式的差異,從而影響急迫性的認定。有觀點認為精神性人格權屬于框架權,對于框架權受到的侵害必須經過利益衡量才能確定違法性,才能決定保護[13],此種觀點不無道理。法院在頒布人格權保護禁令時,首先會涉及利益衡量,力求達到雙方的利益平衡。人格權保護禁令的頒布,意味著一方權利受保護而另一方權利受限。法院必須兼顧雙方當事人的利益,對雙方進行斟酌考量,將利益衡量限定在合理范圍內。其次,單純的利益衡量會導致自由裁量權的濫用,論證說理在人格權保護禁令中應占據更重要的部分,應加強對不同人格權審查標準的論證和對裁決理由的說理,盡可能限制自由裁量空間。

精神性人格權的衡量標準,取決于可能受到損害的精神利益。人格權沖突的背后就是人格利益的沖突,例如在廣互人格權禁令案中,涉及申請人的隱私權和被申請人的言論自由,本質上是兩種利益的沖突,法院需要在二者之間做出價值判斷[5]。對精神性人格權的侵犯,就是對精神利益的侵犯,所造成的損失也是精神性的,如隱私泄露、名譽受損。精神利益一旦遭受侵害,難以通過其他方式對損害進行完全的補償。即使是通過精神損害賠償的方式進行救濟,那也僅僅是一種補償或撫慰,并不能做到損害彌補,更何況補救的效果很難盡如人意。但這并不意味著精神利益只要有受到侵害的危險,就要認定為“難以彌補”。從司法資源的有效配置來看,對正在或即將實施侵害的救濟不能事無巨細,否則會造成司法資源的浪費。從權利人角度來看,應對社會生活中的輕微、偶發的損害給予必要的容忍,如垃圾短信、推銷廣告等。對于精神利益受到損害的認定,應具有一定的嚴重程度,將輕微、偶發的損害危險排除在外。因此,對精神性人格權,如其具有造成一定嚴重程度的精神損害的可能,才可以認定存在難以彌補的損害。

是否可能造成一定嚴重程度的精神損害,應采用一般理性人的標準,并進行符合比例原則的適用。基于精神損害的無形性,在實踐中往往難以判斷是否造成精神損害,尤其是難以區分輕微的精神損害和需要承擔法律責任的精神損害。在判斷時,由于涉及各種利益和價值的沖突,認定時具有復雜性,法律難以規定一般的構成要件,并不能按照構成要件逐一考量,運用構成要件理論“全有或全無”的方式認定。對該類人格權的侵害,在判定時,可以采用動態系統論的方法。該理論主張,法律規范是由諸多因素構成,在具體法律關系中的不同因素具有數量和強度的區別,因此,在認定責任時應動態考察各因素所起的作用[20]。與構成要件理論不同的是,動態系統論不要求全部因素都要具備,也不要求每個因素都達到某一程度,而是考察已經具備的要素達到了何種程度,根據具體情況綜合考量。動態系統論提供了一種認定損害的方法,有利于限制自由裁量空間,增強裁決的可預見性。《民法典》人格權編的制定中已經運用了動態系統論,如第998條人格權侵害的法益衡量中列舉了多種因素。具體到精神性人格權的考量中,法院可結合行為的影響范圍、行為方式、行為人的職業、過錯程度等因素綜合判斷有無造成精神損害的可能以及造成的損害是否難以彌補。以實踐中常見的名譽權案件為例,廣州互聯網法院[5]在裁決中認定“難以彌補的損害”時,考量了文章發布方式、閱讀量、造成損害可能性等因素,綜合判斷了被申請人的言論自由是否會給申請人造成難以彌補的損害。另外,被申請人如已經實施了侵害行為并有繼續實施的現實可能,也會被法院認定為“難以彌補的損害”,實踐中將惡意剪輯的視頻轉發多個微信群[21],或者自行打印侵犯名譽權的紙質材料,多次在人流量較大的區域進行張貼散布( 劉某與朱某人格權侵害禁令案,北京市密云區人民法院民事裁定書(2021)京0118民保令13號。),均構成判斷一定嚴重程度的精神損害的考量因素。有學者認為,衡量比較的因素包括權利人的具體情況、人格權的類型、侵害行為的性質等,還包括對權利人因侵害行為所遭受的不利以及行為人被責令停止有關行為所遭受的不利等[22]。在實際的認定中,應考量與案件相關的各種情節,尤其需要判斷損害程度、影響范圍等因素。

(三)標表性人格權的認定

標表性人格權受到侵害不易認定為“難以彌補的損害”。該類人格權是精神性人格權的一種,與自由性、尊嚴性人格權并列,是指自然人標記和表彰當事人的方式,后來演進為權利能力的外在形式[23]。標表性人格權包括姓名、名稱、肖像、聲音等可支配、可利用的權利。之所以將其從精神性人格權中抽離出來單獨討論,是因為該類人格權具有可支配性的特點,由此具有了財產利益,不再是純粹的精神性權利。人格權主體可以對其人格價值進行支配,并能夠進行商業使用。該種人格權受到侵害時,既會涉及精神利益的損害,也會造成財產利益的損失,如企業的商譽,兼具人身性和財產性的特點。所以,這類權利兼具倫理性質和財產性質,既涉及人格利益的保護,也涉及財產利益的保護。

該類人格權受到損害時,“難以彌補”的認定標準應區分精神利益和財產利益。對精神利益的侵害具有難以彌補的特點,應盡可能避免損害的發生;對于財產利益的侵害,能夠進行事后救濟,即使發生損害也能填平。因此,以標表性人格權中的精神利益是否受到侵害為標準進行區分,如果受到侵害的只有財產利益,侵害精神性或社會性人格權只造成了財產損失,造成的損害無法達到“難以彌補”的標準,故不能申請人格權保護禁令。這類損害的救濟應首先考慮財產損害賠償方法,而非事前救濟,如未足額支付肖像許可費,通過起訴方式救濟即可[24]。如果受到的侵害中同時涉及財產利益和精神利益,就需要區別認定。其中,財產利益的部分,應認定為不存在難以彌補的損害,而精神利益的部分,因難以事后彌補,可參照精神性人格權的認定標準作出判斷。在“演員劉濤人格權侵害禁令案”中,某品牌植物飲料擅自在瓶身和外包裝上使用演員劉濤的照片和簽名,并持續大量發布宣傳產品的公眾號文章、圖片和視頻。法院認為該種情形滿足人格權保護禁令的適用條件。在論證“難以彌補的損害”時,法院給出的主要理由是被申請人損害劉濤姓名權、肖像權之外的其他人格利益的可能性較大。侵害行為將使劉濤隨時可能發生商業代言信任危機,使其長期積累的良好形象遭受不可逆轉的損害[25]。從中可以看出,法院認定的理由并非集中在財產利益受到侵害上,而是側重論證侵害行為可能帶來的名譽、形象等精神利益的受損。綜合來看,對標表性人格權的認定,只有受侵害的利益包括精神利益時,才有可能認定為“難以彌補的損害”。

綜上,根據不同類型的人格權權利的特點,認定“難以彌補的損害”應采取不同的標準。從物質性人格權到精神性人格權,再到標表性人格權,“難以彌補的損害”的認定難度呈現出逐漸增大的趨勢。具體總結為表1。

四、結 語

本文著眼于人格權保護禁令中“難以彌補的損害”的認定,基于類型化區分的視角,以可能遭受的損害為標準,將人格權劃分為三種類型,分別認定“難以彌補的損害”:其一,對于物質性人格權,應判斷即將實施或者正在實施的侵害是否可能造成人身傷亡后果;其二,對于精神性人格權,應判斷是否具有造成一定嚴重程度的精神損害的可能;其三,對于標表性人格權應區分對待精神利益和財產利益。人格權保護禁令制度作為我國《民法典》的創新之舉,在適用過程中難免會面臨一些新情況,產生一些新問題,有待于進一步審查。該制度作為一種事前救濟,在認定“難以彌補的損害”時不能太嚴格,但相對寬松的審查標準不能任由自由裁量權的擴大,造成司法裁判的混亂,因此需要探討更加精細的具體標準。通過類型化區分的方法對“難以彌補的損害”分別進行認定,正是回應司法實踐中出現的問題,滿足限制自由裁量權的需要。類型化的視角提供了一種審查人格權保護禁令的合理方式,為禁令的頒布提供了可行的具體標準,促進人格權保護禁令更加準確地適用,進而滿足保護人格權的需要。

參考文獻:

[1]最高人民法院民法典貫徹實施工作領導小組.中華人民共和國民法典人格權編理解與適用[M].北京:人民法院出版社,2020.

[2]王利明.論侵害人格權的訴前禁令制度[J].財經法學,2019(4):3-15.

[3]畢瀟瀟,房紹坤.美國法上臨時禁令的適用及借鑒[J].蘇州大學學報(哲學社會科學版),2017,38(2):86-95.

[4]張素華.論人格權禁令的性質及司法適用[J].比較法研究,2021(6):72-85.

[5]廣州互聯網法院.廣互對《民法典》施行后首份人格權侵害禁令申請作出裁定[EB/OL].(2021-01-26)[2022-05-04].https://mp.weixin.qq.com/s/pa5IqnPW3djaQBX3umeFZQ.

[6]Dobbyn J F. Injunctions in A Nutshell[M].Saint Paul, Minnesota: West Publishing Co,1974: 39.

[7]李曼.行為保全標準中“難以彌補的損害”的裁量[J].北京科技大學學報(社會科學版),2019,35(5):98-105.

[8]石佳友.守成與創新的務實結合:《中華人民共和國民法人格權編(草案)》評析[J].比較法研究,2018(2):12-23.

[9]郭小冬.人格權禁令的基本原理與程序法落實[J].法律科學(西北政法大學學報),2021,39(2):145-156.

[10]宋曉明,王闖,夏君麗,等.《關于審查知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定》的理解與適用[J].人民司法,2019(7):19-27.

[11]黃茂榮.法學方法與現代民法[M].北京:法律出版社,2007:575.

[12]吳香香.請求權基礎視角下《民法典》人格權的規范體系[J].中國高校社會科學,2021(4):126-137.

[13]于飛.論德國侵權法中的“框架權”[J].比較法研究,2012(2):69-76.

[14]田野.風險作為損害:大數據時代侵權“損害”概念的革新[J].政治與法律,2021(10):25-39.

[15]張平華.人格權的利益結構與人格權法定[J].中國法學,2013(2):43-57.

[16]王澤鑒.人格權法[M].北京:北京大學出版社,2012:390.

[17]黃薇主編.中華人民共和國民法典人格權編解讀[M].北京:中國法制出版社,2020:42-43.

[18]程嘯.論我國民法典中的人格權禁令制度[J].比較法研究,2021(3):138-151.

[19]王利明.民法典人格權編的亮點與創新[J].中國法學,2020(4):5-25.

[20]王利明.民法典人格權編中動態系統論的采納與運用[J].法學家,2020(4):1-12.

[21]陳寧寧.溫州甌海區法院簽發浙江首份人格權侵害禁令[N/OL].中國法院報,2021-08-25[2022-05-04]. http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2021-08/25/content_208826.htm.

[22]朱虎.人格權侵害禁令的程序實現[J].現代法學,2022,44(1):173-190.

[23]張俊浩.民法學原理[M].北京:中國政法大學出版社,2000:146-147.

[24]張紅.《民法典(人格權編)》一般規定的體系構建[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2020,73(5):155-173.

[25]廣州互聯網法院.[法脈準繩]演員劉濤“被代言”?廣互作出首份人格權侵害禁令![EB/OL].(2021-08-25)[2022-05-04].https://mp.weixin.qq.com/s/RfFmcN6w3dvLT4QarGdKww.

(責任編輯:秦紅嫚)

收稿日期:2022-05-05網絡出版日期:2022-10-24

作者簡介:張 弛(1998- ),男,河北廊坊人,碩士研究生,主要從事民商法、航空法方面的研究。

通信作者:劉海安,E-mail:shineark@163.com

① 《民法典》第997條規定:“民事主體有證據證明行為人正在實施或者即將實施侵害其人格權的違法行為,不及時制止將使其合法權益受到難以彌補的損害的,有權依法向人民法院申請采取責令行為人停止有關行為的措施。”