關于路

耿脈

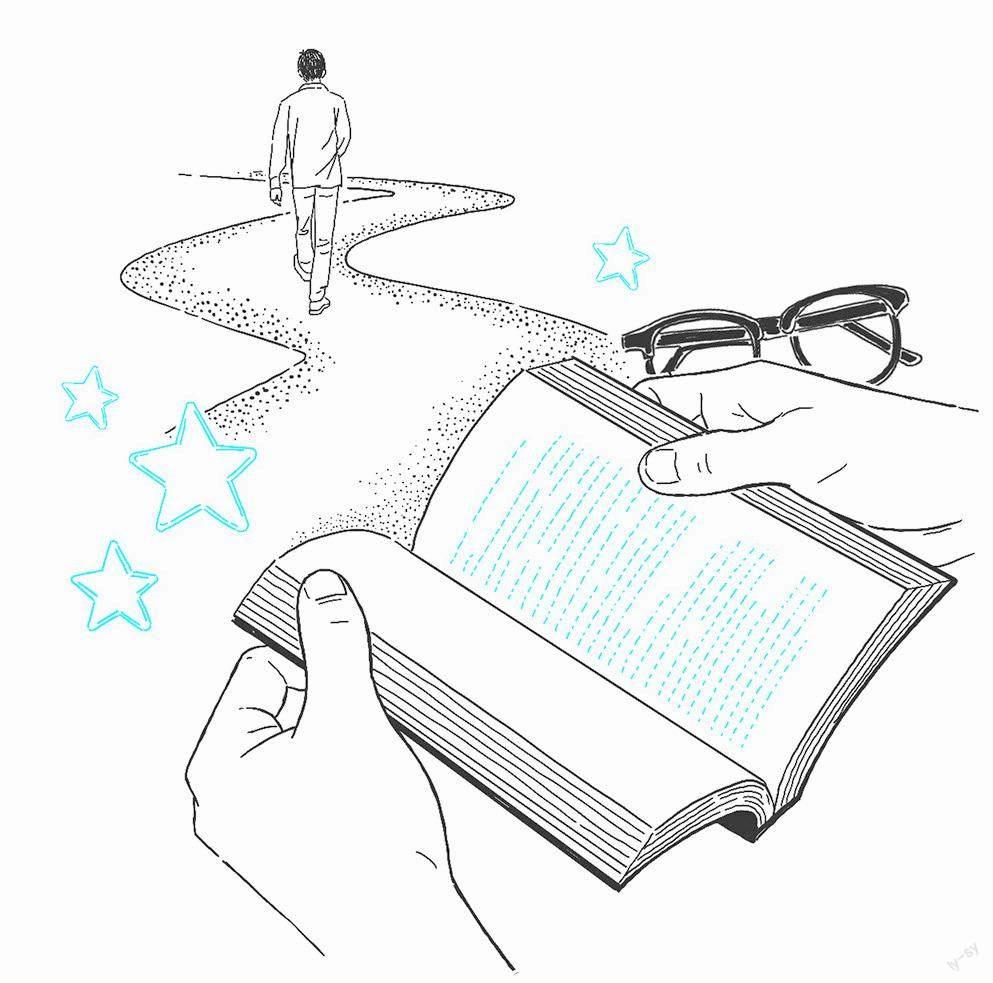

在魯迅的雜文集《熱風》里,有一篇《生命的路》。這是魯迅第一次給“路”下定義:“什么是路?就是從沒路的地方踐踏出來的,從只有荊棘的地方開辟出來的。”一年多后,他又在《故鄉》中說出了經典的一句:“其實地上本來沒有路,走的人多了,也便成了路。”如今,知道前一句的人恐怕不會很多,而后一句卻已成為魯迅先生的標志性語錄。比較一下兩句話,含義當然有別;讀過《生命的路》與《故鄉》,更會對這兩句話產生截然不同的感悟。

先生在《生命的路》中反復論說:“生命的路是進步的,總是沿著無限的精神三角形的斜面向上走,什么都阻止他不得。” “人類的渴仰完全的潛力,總是踏了這些鐵蒺藜向前進。” “人類總不會寂寞,因為生命是進步的,是樂天的。”此時的魯迅正受著進化論的鼓舞,還沒有真正被“鐵蒺藜”絆到腳,也沒有被路邊樹叢中的明槍暗箭射出傷,所以對前進的路滿懷著樂觀的信心。僅僅一年多后,卻有一縷灰色的哀傷透過《故鄉》,隱隱地從先生的思想中涌出。這縷哀傷是來自眼前荒村的蕭索,還是來自老屋瓦楞上幾枝枯草的斷莖?是來自“我”和閏土之間隔著的厚障壁,還是來自細腳伶仃的圓規顯出的鄙夷神色?或許都有,亦或許不僅僅是這些吧。

“閏土要香爐和燭臺的時候,我還暗地里笑他,以為他總是崇拜偶像,什么時候都不忘卻。現在我所謂希望,不也是我自己手制的偶像嗎?只是他的希望切近,我的希望茫遠罷了。”“我想:希望本無所謂有,無所謂無的。……”然而,先生的一生都沒有放棄對路的開辟,即便是希望茫遠,即便是遍體鱗傷,寧可舔舐帶血的傷口,也從未放棄開辟自己心目中的革命之路。

上周五,我讀完先生的全集第二卷,最后一篇的題目:寫在《墳》后面。不知這是否是先生的有意預設。雖然人的生命的終點都是“墳”,然而通往終點的路卻是沒有完全相同的。生命的價值和意義的高下,便全然取決于這各不相同的路,跟終點無關。忽然聯想到宇宙中的“黑洞”,終點的“墳”就是人生的“黑洞”,當生命接近“黑洞”邊緣時,一切都會因為靜止和凝固而變得毫無意義,而生命的光彩只會呈現在“路”的風景之中。

讀罷兩卷,我依然在問自己:閱讀魯迅對自己的意義何在?身處迥異的時代,先生的精神是否已經失去了咀嚼的價值?我不知道,今天十四億的國人中,還有幾人在閱讀《魯迅全集》。

不管這些,反正我會繼續讀下去的。