試析領導干部治理能力考評指標體系的構建

何麗君 梁祺源

摘要:黨的二十大報告提出,到二〇三五年,基本實現國家治理體系和治理能力現代化。加強領導干部治理能力建設,是新的歷史時期推進國家治理能力現代化的必然要求,也是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的應有之義。考核評價對領導干部治理能力提升發揮著導向指導、診斷反饋、鞭策促進的作用。建立領導干部治理能力考核評價指標體系,是提高領導干部治理能力、推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重大任務。基于習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范以及對領導干部的訪談,提出領導干部治理能力是領導干部充分發揮多元治理主體的作用,運用制度法規與價值理念引導、控制和規范各種活動,提高治理績效所應具備的能力集合。以領導干部治理能力的內涵為基礎,初步設計領導干部治理能力的考評指標框架,通過專家咨詢、因子分析等一系列過程,最終得到包含政治能力、制度能力、文化能力和組織能力在內的四維度14條行為指標的領導干部治理能力考評指標體系。其中,政治能力提供方向的秩序,明確目標;制度能力提供規則的秩序,規范行為;文化能力提供思想的秩序,凝聚共識;組織能力提供組織的秩序,整合資源。

關鍵詞:領導干部;治理能力;考評指標體系

宏觀層面治理體系建構、中觀層面治理結構整合以及微觀層面干部治理能力建設相互耦合,共同推進國家治理體系和治理能力現代化。領導干部是黨的路線、方針、政策的執行者,在把方向、謀大局、定政策、促改革方面擔負著重要使命,是推進國家治理體系和治理能力現代化、中國式現代化的關鍵少數。國家治理能力現代化問題,歸根結底是領導干部治理能力問題。新時代新征程,面對發展不平衡不充分,科技創新能力還不強的問題,群眾在就業、教育、醫療、托育、養老、住房等方面的難題,意識形態領域存在的挑戰,生態環境保護、鏟除腐敗滋生土壤的艱巨任務等,領導干部必須擁有更強的治理能力。領導干部治理能力是宏觀治理體系建構、中觀治理結構整合之基石。黨的十九屆四中全會提出,把提高治理能力作為新時代干部隊伍建設的重大任務,強調把治理能力作為干部選拔任用、考核評價的重要依據。領導干部治理能力考核評價是提高領導干部治理能力的關鍵環節。而治理能力具有內隱性、復雜性、可變性和客觀性,如何基于多維度的定性與定量綜合評價方法,建構領導干部治理能力的專項性與嵌入式考評體系,科學評價領導干部治理能力是一個亟須研究的理論與實踐問題。

一、領導干部治理能力評價內容的初步探索

治理一詞源于拉丁文和古希臘文,意為控制、引導與操縱。1998年,《國際社會科學雜志》(International Social Science Journal)出版以“治理”為題的專刊,標志“治理”正式進入西方政治發展研究視域。有學者從公民參與、人權公民權、黨內民主、法制等視角分析中西方治理評價指標體系的不同[1],本研究立足于中國獨特的治理實踐,分析習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范、對領導干部的訪談,以達到政治實踐與學術探究的良性互動,探析中國情境下領導干部治理能力的基本內涵與考評條目。

(一)習近平總書記關于治理能力的重要論述

習近平總書記指出:“國家治理能力是運用國家制度管理社會各方面事務的能力,包括改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各個方面。”[2]習近平總書記關于治理能力的重要論述是構建領導干部治理能力考評指標體系的重要依據。

其一,治理理念:人民利益的維護。“始終代表最廣大人民根本利益,保證人民當家作主,體現人民共同意志,維護人民合法權益,是我國國家制度和國家治理體系的本質屬性,也是我國國家制度和國家治理體系有效運行、充滿活力的根本所在。”[3]人民性是馬克思主義與生俱來的理論品格,領導干部需在不同時期科學把握人民根本利益的內涵實質與動態變遷,根據國內外形勢變化擬定不同的治理目標體系。

其二,治理主體:多元主體的協同。“黨政軍民學,東西南北中,黨是領導一切的。”[4]“黨的全面領導、黨的全部工作要靠黨的堅強組織體系去實現。”[5]中國共產黨是治理主體多元共治的領導核心,擔負著總攬全局、協調各方的重要職責。治理能力與多元治理主體的協調密不可分,組織協調是領導干部治理能力的必備要素。

其三,治理方式:德治法治的互補。德治與法治是國家治理不可分割的兩翼,治理能力與制度、文化密不可分。習近平總書記將治理能力與制度能力緊密相連,“依法治國是堅持和發展中國特色社會主義的本質要求和重要保障,是實現國家治理體系和治理能力現代化的必然要求”。“治理國家,制度是起根本性、全局性、長遠性作用的”[6]。“全面依法治國是國家治理的一場深刻革命”[7],“要更加注重治理能力建設,增強按制度辦事、依法辦事意識,善于運用制度和法律治理國家”[8]。與此同時,習近平總書記將繼承中華優秀傳統文化,弘揚社會主義核心價值體系與國家治理體系與治理能力現代化緊密相連。“培育和弘揚核心價值觀,有效整合社會意識,是社會系統得以正常運轉、社會秩序得以有效維護的重要途徑,也是國家治理體系和治理能力的重要方面”[9]。“要大力培育和弘揚社會主義核心價值體系和核心價值觀,加快構建充分反映中國特色、民族特性、時代特征的價值體系”[10],“用中國化的馬克思主義、發展著的馬克思主義指導國家制度和國家治理體系建設”[11],“堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度”[12]。在習近平總書記關于治理體系和治理能力的重要論述中,制度模式的選擇與價值體系的塑造舉足輕重。[13]

“縱觀世界,各國各有治理體系,而各國治理能力由于客觀情況和主觀努力的差異又有或大或小的差距。”[14]習近平總書記高度關注領導干部治理能力,對于治理理念、治理主體、治理方式等有著諸多深入闡釋。其中,關于中國共產黨對各領域治理的全面領導;制度對于國家治理的根本性全局性長遠性作用;社會主義核心價值觀、馬克思主義對于國家治理的指導性整合性作用等重要論述是構建領導干部治理能力基本內涵與考評條目的重要理論基石。

(二)黨內法規中關于領導干部能力素質的主要內容

以往黨內法規中并未出現領導干部治理能力這一提法,但不同時期的黨內法規對領導干部的能力素質都曾做出過明確闡述與規定,對其進行研究有助于明晰執政黨對領導干部能力素質的共性要求,進而探悉領導干部治理能力的基本內涵與考評條目。研究選取1995年10月1日至2022年10月1日期間頒布與修訂的干部管理黨內法規,將《中國共產黨章程》《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨政領導干部考核工作條例》等十二份黨內法規導入Nvivo11.0,運用共詞分析對有關干部能力素質的相關闡釋進行文本挖掘。“詞頻查詢”顯示,“政治”“領導”“專業”“組織”等出現的頻率最多(參見圖1)。具體而言,十二份黨內法規中有關領導干部能力素質的規范參見表1(*、·分別為同一細目,其中之一闡釋得更為具體)。

黨內法規中,政治能力、領導能力尤其是勝任領導工作的組織能力的文本覆蓋率最高。關于領導干部能力素質達成最大共識的表述即為“政治能力(素質)”與“勝任領導工作的組織能力”。政治能力是黨內法規關于領導干部能力素質的共性要求,黨內法規多以政治能力、政治素質予以規定。譬如,《黨政領導干部選拔任用工作條例》(2019年)提及“突出政治標準,注重了解政治理論學習情況,深入考察政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力、政治自律等方面的情況”。《黨政領導干部考核工作條例》(2019年)提及“政治素質”:“全面考核領導干部履職盡責特別是應對突發事件、群體性事件過程中的政治能力、專業素養和組織領導能力等情況”。與此同時,領導能力也是黨內法規關于領導干部能力素質的共性要求。譬如,《中國共產黨章程》《黨政領導干部選拔任用工作條例》都將“勝任領導工作的組織能力”作為重要的干部能力素質予以規范。《黨政領導干部考核工作條例》(2019年)將“領導能力”進一步細化。領導干部在黨委、政府、人大、政協等機構工作,擔任縣處、廳局、省部等不同級別的領導職務,工作專業性各有不同,黨內法規更多從具有共性、普適性的領導能力視角予以規范。隨著國家治理現代化的深入推進,干部所從事的活動逐漸從簡單操作走向規范、組織、高效的專業活動,展現干部職業活動從隨意化到經驗化、專業化的發展歷程,領導工作成為一項綜合性、規律性和復雜性的特殊專業活動,其根本目的在于治理績效的有效達成。

政治能力、領導能力是1995年10月1日至2022年10月1日期間干部管理黨內法規關于領導干部能力素質的共性要求。之中,所涉及的一級條目“勝任領導工作的組織能力”“政治能力”;細分條目“運用馬克思主義的立場、觀點和方法,分析、研究、解決實際問題的能力;組織協調、科學決策、開拓創新的能力”“駕馭全局、處理復雜問題的能力”“落實黨中央決策部署、完成目標任務的能力”“應對突發事件、群體性事件過程中的政治能力、專業素養和組織領導能力”等均為新時代領導干部治理能力基本內涵與考評條目探析提供了富有特色的分析框架。

(三)領導干部治理能力的訪談探析

為進一步了解領導干部對于治理能力的認知,本研究對二十位領導干部進行訪談調研。對于領導干部治理能力、管理能力、領導能力三者區別而言,有的訪談者從宏觀、中觀、微觀予以闡釋,“治理能力是立足當前,著眼長遠的宏觀駕馭;管理能力傾向于領域內事務的具體擺布;領導能力是個體基于經驗、素質的帶頭實施。”也有訪談者從人、事、思想的視角探析三者之差異,“治理能力比較綜合,強調價值觀引導、影響與協同;管理能力是具體處理事務的能力;領導能力是激發影響下屬的能力”“治理能力側重于解決問題;管理能力側重于對人和事物的管理;領導能力側重于對工作中人的領導”。

整體而言,被訪談者認為領導干部治理能力的主要特性體現為,一是法治德治的融合。“治理要協調各方力量”“法治德治并用”“運用國家制度管理社會各方面事務,嚴格履職,依法行使權力,推動工作開展”。二是多元共治的平等關系。管理和領導注重權威性上下級關系,而治理注重平等關系的維護,“管理側重自上而下單向作用于社會和群眾。治理側重多元主體協同參與”“匯聚各方智慧參與公共決策,推動決策民主化與科學化”“治理能力強調領導干部協調多方面意見,促進機構、組織、團體間協作能力,多依靠協調、說服、動員、宣傳、信息處理等。而管理能力更多是自上而下的命令,領導能力強調動員下級干部的積極性”。訪談所涉及的“運用國家制度管理社會各方面事務”“價值觀引導、影響與協同”“法治德治”“多元主體協同參與”等為進一步探索領導干部治理能力的基本內涵與考評指標提供了生動素材。

(四)領導干部治理能力的基本內涵

國外學術界對治理的理論認知不斷發展與創新,從多中心治理、自組織治理、網絡治理到整體性治理、數字治理等,形成了復雜多元的理論叢林。羅茲(R.A.W.Rhodes)認為,網絡是治理的決定性特征,信任是合作行為和網絡存在的關鍵。[15]埃莉諾·奧斯特羅姆(Elinor Ostrom)提出,多中心治理要求政府轉變自身的角色與任務,強調公共部門、私人部門、志愿部門在多元主體網絡下協同合作。[16]全球治理委員會出版《我們的全球鄰居》(Our Global Neighborhood)提出,治理是各種公共或私人的個人和機構管理其共同事務的諸多方式的總和。國外學者對治理的探究強調多元主體之間的持續互動,不以控制而以協調合作為基礎,具有多元主義治理結構取向、社會中心主義治理取向、去權威主義政治傾向。

中國學者對治理的探索既保持了國外研究的一般性,更結合著中國實踐的獨特性。《孟子·滕文公下》曰:“天下之生久矣,一治一亂。”“治”作為“亂”的對立面,被理解為秩序、安定。在政治、經濟、社會、文化、科技各領域發生深刻變革的時代背景下,中國學者對治理的理解顯然不同于西方治理以及傳統的治國理政,而是在堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國有機統一的基礎之上,把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合,汲取中華民族優秀治國理政養分,改造部分適合中國國情的西方治理方式而成。基于對習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范,以及有關治理能力的訪談研究可知,治理理念中蘊含多元主體、寬容意識與法治精神等內核。國家治理時機從事后監管向事前預防轉變,治理主體從單一主體向多元主體轉型,治理架構從單部門封閉管理機制、垂直型管理結構向跨部門協同治理機制、網絡型治理結構轉變,各級各類黨組織在多元治理主體的動員與組織中擔負著總攬全局、協調各方的重要職責,制度建設與文化建設協同保障著國家治理體系的順暢良性運作。

所謂領導干部治理能力,指的是領導干部充分發揮多元治理主體的作用,運用制度法規與價值理念引導、控制和規范各種活動,提高治理績效所應具備的能力集合。領導干部治理能力是多維度、多側面的能力要素按照一定邏輯結構組合而成的有機整體,是建設高素質專業化干部隊伍的基石。多元、復雜、動態、沖突的領導實踐是理解干部治理能力的重要情境,干部優劣不僅在于其治理知識儲備的多少,還在于他能否對治理情境保持高度敏感,及時認知與理解治理情境中的獨特問題,靈活駕馭自我,運用馬克思主義立場、觀點和方法游刃有余地應對模糊、獨特、不確定治理情境中所展示出來的治理能力。

二、領導干部治理能力考評指標體系的實證研究

本研究基于對領導干部治理能力基本內涵與考評條目的探析,結合訪談初步設計領導干部治理能力的典型表述,探索領導干部治理能力的內在結構。運用探索性因子分析,得到由政治能力、制度能力、文化能力和組織能力四維度14條行為指標構成的領導干部治理能力考評指標體系。運用驗證性因子分析,探析領導干部治理能力考評指標體系的結構效度。

(一)領導干部治理能力考評指標調查問卷的設計

在系統梳理習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范、有關治理能力的訪談資料基礎之上,以領導干部治理能力內涵為基礎,注重黨的集中統一領導、多元治理主體之間的組織協同、制度體系對于國家治理的根本性全局性長遠性作用、價值體系對于國家治理的指導性整合性作用。將之前所搜集的“政治能力”“中國共產黨對各領域治理的全面領導”“落實黨中央決策部署、完成目標任務的能力”“制度對于國家治理的根本性全局性長遠性作用”“運用國家制度管理社會各方面事務”“價值觀引導、影響與協同”“運用馬克思主義的立場、觀點和方法,分析、研究、解決實際問題的能力”“勝任領導工作的組織能力”“多元主體協同參與”等內容融入問卷之中,初步設計28項領導干部治理能力評價條目,構建領導干部治理能力考評指標初始問卷。

初始問卷分為基礎信息、指標有效性評價、開放式問題三個部分。指標有效性評價采用五級有效性評分,5分為非常有效,4分為比較有效,3分為一般,2分為不太有效,1分為沒有關聯。開放式問題重在了解專家對于上述考核指標有何意見與建議,是否還需增加其他的考核指標。運用德爾菲法,選取10位對干部群體頗有了解的調查對象,對領導干部治理能力考評指標初始問卷進行調研。被調研對象中,7位是在組織部門工作多年的副局級領導干部,3位是多年從事領導干部研究的教授。

在對回收問卷進行統計的基礎上,對領導干部治理能力考評指標予以修訂。刪除指標中有效性賦分均值低于4分,且滿分頻率低于0.3的選項,具體包括“尊重與辨析多元價值觀的異同”“針對不同類型風險,采取妥當處置措施”“學習宣傳相關法規制度”“傳承馬克思主義、中華優秀傳統文化”“吸納各類組織與群眾有序參與,開放地擬定與修訂制度”“動員、汲取與配置人、財、物、技術等資源的廣度”“勇于承認自己的錯誤與不足,并努力改正”等七個題項。與此同時,采納開放式問題中被調研對象提出的一些建議。譬如,“動員、汲取與配置人、財、物、技術等資源的深度”“動員、汲取與配置人、財、物、技術等資源的效度”等難以區分,“傳播馬克思主義、社會主義核心價值觀與以改革創新為核心的時代精神”“踐行社會主義核心價值觀,以改革創新為核心的時代精神”相互關聯,可以予以合并和適度修訂等。

(二)領導干部治理能力考評指標體系的確定

基于領導干部治理能力考評指標的初步探索,結合領導干部對治理能力考評的意見看法,構筑20個題項的領導干部治理能力考評指標體系調查問卷。調查問卷由基本信息、治理能力考評指標有效性調查表、開放式問卷三部分組成。調查問卷發放331份,回收有效問卷308份,有效率93.05%。其中,男性、女性被調查者分別占比71.71%、28.29%。年齡在50歲以上、40—49歲、30—39歲、29歲以下的被調查者分別占比20.0%、30.24%、42.93%和6.83%。級別為廳局級、縣處級、科級與其他的被調查者分別占比6.83%、34.63%、29.76%與28.78%。整體而言,樣本量具有一定的廣泛性與代表性,能夠代表干部群體對于領導干部治理能力考評指標體系構建的整體態度及觀點。研究運用SPSS25.0和AMOS21.0等,對樣本數據進行統計分析。

1.探索性因子分析

通過主成分因子分析法,對于多重荷載以及所有題項的因子載荷進行逐條檢驗。一般而言,載荷值絕對值明顯低于0.5的題項,需要優先考慮剔除[17]。刪除指標中因子載荷值絕對值小于0.5的選項、交叉載荷的選項,剩余14個選項。對14個題項數據進行KMO和Bartletts檢驗,KMO系數為0.940。KMO統計量在0.7以上時,效果比較好[18]。Bartletts球形檢驗的x2=1831.385df=91,P<0.0001,變量之間存在相關關系,樣本數據適合進行因子分析,可以提取公因子。

運用最大方差法對14項領導干部治理能力考評指標進行因子旋轉。經過旋轉后的因子載荷所有題項均高于0.5,表明公因子與原始變量之間關系密切,14個題項的因子分析結果較為理想。主成分分析共提取4個共同因子作為領導干部治理能力評價的四個維度,4個共同因子累積方差解釋率為74.003%。四個因子變量綜合蘊含原始數據14個考評指標所能表達的變量信息,可較充分地反映領導干部治理能力,構建良好的領導干部治理能力評價標準體系。

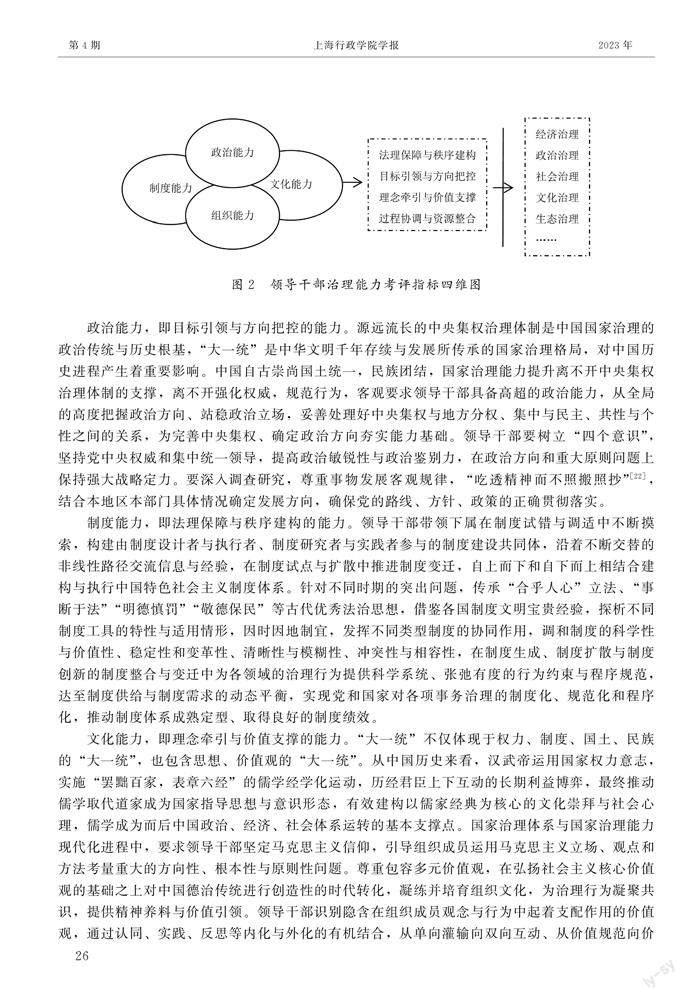

所有題項的因子載荷量均在統計學可接受范圍內(0.534—0.825之間),說明領導干部治理能力考評指標體系具有良好的收斂度。經反復討論,將四個因子命名為“政治能力”“制度能力”“文化能力”“組織能力”。政治能力與組織能力處于中軸之中,影響著組織方向與資源的調配,制度能力與文化能力處于外軸之中,影響著人們的價值觀、思想與行為,四種能力構筑領導干部治理能力穩定而核心的菱形模型。政治能力、制度能力、文化能力和組織能力構成領導干部治理能力考評指標體系四維度。

2.信度分析

使用信度分析來確認各題項測量結果的穩定性或者一致性。如果內部信度系數在0.8以上,則可以認為調查表有較高的內在一致性。[19] 研究采用最常用的信度系數(Cronbachs Alpha)對14個題項進行信度分析,數據顯示各維度的克隆巴赫系數均高于0.940,表明領導干部治理能力考評指標和問題的一致性較高,同一維度內的各題項在內容與評價上具有內在一致性與穩定性。“項已刪除的α系數”數據表明,任意題項被刪除后,信度系數并不會有明顯的上升,說明題項均不應做刪除處理。各題項CITC值(修正后的項與總計相關性)均大于0.62,題項間具有很好的相關關系,問卷的信度水平良好。

3.效度分析

運用驗證性因子分析對問卷結構做進一步驗證。驗證數據顯示,擬合度指數χ2/df為2.629(卡方值χ2=186.647,自由度df=71),符合小于3的標準;擬合指標CFI、NFI、TLI、IFI均大于0.90(CFI=0.935,NFI=0.901,TLI=0.917,IFI=0.936); RMSEA為0.08,符合小于0.10的要求。適配度各指標在可接受的范圍內[20],數據結果驗證了領導干部治理能力四維結構假設,問卷具有良好的結構效度。

主成分的方差貢獻率反映主成分的重要性,貢獻率越大則說明該主成分重要性越大。因子分析的方差貢獻率大于50%可酌情接受。[21] 主成分分析共提取4個主成分,累積方差解釋率74.003%。將方差貢獻率看成是主成分的權重,“方差(%)”表示各主成分方差貢獻率,原有14個指標可用提取的4個主成分代替。對指標在4個主成分線性組合中的系數做加權平均,得到每個原有指標的權重。

三、結論與討論

本研究從國家治理、干部能力等政治學和黨的建設理論切入,運用文本分析、文獻綜述以及訪談調研法,基于習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范,以及有關治理能力的訪談,豐富了領導干部治理能力的理論內涵,使其從口號式的概念提煉為學術概念,形成包含28個題項的初步考評指標調查問卷。基于此,通過對308份調查問卷的數據分析,建構領導干部治理能力的考評指標體系,得到由“政治能力”“制度能力”“文化能力”“組織能力”四個維度14項指標構成的領導干部治理能力考評指標體系。政治能力提供方向的秩序,明確目標;制度能力提供規則的秩序,規范行為;文化能力提供思想的秩序,凝聚共識;組織能力提供組織的秩序,整合資源。德治與法治是國家治理的重要方式,文化能力與制度能力是領導干部治理能力的應有之義。四個維度的展開不僅涵蓋了國家治理與政治建設的核心內容,也包含了國家治理現代化的關鍵舉措(見圖2)。

政治能力,即目標引領與方向把控的能力。源遠流長的中央集權治理體制是中國國家治理的政治傳統與歷史根基,“大一統”是中華文明千年存續與發展所傳承的國家治理格局,對中國歷史進程產生著重要影響。中國自古崇尚國土統一,民族團結,國家治理能力提升離不開中央集權治理體制的支撐,離不開強化權威,規范行為,客觀要求領導干部具備高超的政治能力,從全局的高度把握政治方向、站穩政治立場,妥善處理好中央集權與地方分權、集中與民主、共性與個性之間的關系,為完善中央集權、確定政治方向夯實能力基礎。領導干部要樹立“四個意識”,堅持黨中央權威和集中統一領導,提高政治敏銳性與政治鑒別力,在政治方向和重大原則問題上保持強大戰略定力。要深入調查研究,尊重事物發展客觀規律,“吃透精神而不照搬照抄”[22],結合本地區本部門具體情況確定發展方向,確保黨的路線、方針、政策的正確貫徹落實。

制度能力,即法理保障與秩序建構的能力。領導干部帶領下屬在制度試錯與調適中不斷摸索,構建由制度設計者與執行者、制度研究者與實踐者參與的制度建設共同體,沿著不斷交替的非線性路徑交流信息與經驗,在制度試點與擴散中推進制度變遷,自上而下和自下而上相結合建構與執行中國特色社會主義制度體系。針對不同時期的突出問題,傳承“合乎人心”立法、“事斷于法”“明德慎罰”“敬德保民”等古代優秀法治思想,借鑒各國制度文明寶貴經驗,探析不同制度工具的特性與適用情形,因時因地制宜,發揮不同類型制度的協同作用,調和制度的科學性與價值性、穩定性和變革性、清晰性與模糊性、沖突性與相容性,在制度生成、制度擴散與制度創新的制度整合與變遷中為各領域的治理行為提供科學系統、張弛有度的行為約束與程序規范,達至制度供給與制度需求的動態平衡,實現黨和國家對各項事務治理的制度化、規范化和程序化,推動制度體系成熟定型、取得良好的制度績效。

文化能力,即理念牽引與價值支撐的能力。“大一統”不僅體現于權力、制度、國土、民族的“大一統”,也包含思想、價值觀的“大一統”。從中國歷史來看,漢武帝運用國家權力意志,實施“罷黜百家,表章六經”的儒學經學化運動,歷經君臣上下互動的長期利益博弈,最終推動儒學取代道家成為國家指導思想與意識形態,有效建構以儒家經典為核心的文化崇拜與社會心理,儒學成為而后中國政治、經濟、社會體系運轉的基本支撐點。國家治理體系與國家治理能力現代化進程中,要求領導干部堅定馬克思主義信仰,引導組織成員運用馬克思主義立場、觀點和方法考量重大的方向性、根本性與原則性問題。尊重包容多元價值觀,在弘揚社會主義核心價值觀的基礎之上對中國德治傳統進行創造性的時代轉化,凝練并培育組織文化,為治理行為凝聚共識,提供精神養料與價值引領。領導干部識別隱含在組織成員觀念與行為中起著支配作用的價值觀,通過認同、實踐、反思等內化與外化的有機結合,從單向灌輸向雙向互動、從價值規范向價值認同、從價值多元向價值共識轉變,提高組織成員的價值辨別能力,引導組織成員建立基本的價值共識。

組織能力,即過程協調與資源整合的能力。從單中心治理到多中心治理的轉型過程中,國家治理的復雜性、難度與風險系數大幅提升。層級復雜、職責不清、溝通不暢、利益各異的多元治理主體可能導致地方主義、部門主義現象出現,碎片化治理給跨層級跨部門跨地域事務治理帶來一定難度。在多元治理網絡之中,必須處理好一元領導與多元治理之間的關系。在黨的集中統一領導下,完善統籌協同的黨政結構[23],保持組織結構形態和組織運行機制之間的張力,發揮多元治理主體的主觀能動性。領導干部跨越組織內外邊界,在復雜多元的治理主體之間搭建正式與非正式的常態協商平臺,增進多元治理主體之間的理解、包容與信任,緩和多元治理主體之間的矛盾與分歧,提前“預”知隱性風險,提前“預”判風險演變趨勢,及早感知識別、防范化解可能出現的風險。在資源稟賦有限的條件下,領導干部識別與汲取、配置與集成組織內外不同渠道、層級、內容、結構、特征的治理資源,通過黨組織、社會網絡、市場鏈接等力量激發資源共享的意愿,建構包括利益表達、利益補償、利益保障在內的多元治理主體利益協調機制,有效推動組織變革與組織學習,提高組織內外資源整合速度、廣度和深度,促進資源整合從被動整合到主動整合,從物理整合到化學整合,從顯性資源整合到隱性資源整合轉型達成廣泛、快速、有效地配置人、財、物、信息與技術資源,以促使組織靈活適應動態變化的內外環境,實現組織資源效能最大化。

研究基于習近平總書記關于治理能力的重要論述、黨內法規關于干部能力素質的規范以及對領導干部的訪談,以領導干部治理能力內涵為基礎,構建包含政治能力、制度能力、文化能力和組織能力四因子構成的領導干部治理能力考評指標體系,為領導干部治理能力評價與提升提供理論參考。在實施領導干部治理能力考評過程中,僅采用自評方式可能出現社會稱許性反應偏誤,須引入360度測評,以提高考評數據質量,提升考評真實性有效性。當然,領導干部治理能力考評指標體系還在探索過程中,本身存在一些局限性。譬如,尚未對不同級別、不同崗位領導干部治理能力進行差異性探究。不同層級(中央和國家機關、地方黨政機關)、不同級別(省部級、廳局級、縣處級、鄉科級)、不同地區(東、中、西部)領導干部治理能力要素各有側重,還需展現領導干部治理能力共性與個性的相融。中央統籌省負總責市區縣抓落實,中央機關干部制度制定能力的權重更大,基層干部制度執行能力的權重更大。東中西部不同區域歷史、傳統、文化、經濟各異,政府、社會、市場的發展狀況不一,國家、社會、市場主體及其在治理網絡中的作用與組合各不相同,領導干部組織能力的權重及表征也有所差異。未來,研究還需對不同級別、不同崗位領導干部治理能力進一步探悉與修正,為其提供科學、管用的考評指標體系,助力于領導干部治理能力與國家治理能力的提升。以領導干部治理能力考評為抓手,促使黨在治國理政實踐中確保正確政治方向、實現對多元協同治理主體的有效整合,以馬克思主義引領國家意識形態建設,以黨內法規建設推進國家制度成熟定型,把黨的領導落實到國家治理各領域各方面各環節,實現系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理。

參考文獻:

[1]蕭鳴政,張博.中西方國家治理評價指標體系的分析與比較[J].行政論壇,2017(1):19-24.

[2][9]習近平.習近平談治國理政[M].北京:外文出版社,2014:91;163.

[3][11]習近平.習近平談治國理政:第3卷[M].北京:外文出版社,2020:123;122.

[4]習近平.習近平談治國理政:第4卷[M].北京:外文出版社,2022:501.

[5]習近平.在全國組織工作會議上的講話[M].北京:人民出版社,2018:11.

[6][8][10][14]中共中央文獻研究室.習近平關于全面深化改革論述摘編[M].北京:中央文獻出版社,2014:28;25;88;28.

[7][12]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗[N].人民日報,2022-10-26(1).

[13]孔新峰.習近平關于推進國家治理體系和治理能力現代化重要論述的歷史邏輯與科學內涵[J].當代世界社會主義問題,2019(1):12-21.

[15]RHODES R A W.Understanding governance: ten years on[J].Organization studies,2007,28(8):1243-1264.

[16]劉峰,孔新峰.多中心治理理論的啟迪與警示——埃莉諾·奧斯特羅姆獲諾貝爾經濟學獎的政治學思考[J].行政管理改革,2010(1):68-72.

[17][18][19][21]張文彤,鐘云飛,王清華.IBM SPSS數據分析實戰案例精粹[M].北京:清華大學出版社,2020:290;245;293,286;246.

[20]溫忠麟,侯杰泰,馬什赫伯特.結構方程模型檢驗:擬合指數與卡方準則[J].心理學報,2004(2):186-194.

[22]習近平.之江新語[M].杭州:浙江人民出版社,2013:85.

[23]王浦劬,湯彬.當代中國治理的黨政結構與功能機制分析[J].中國社會科學,2019(9):4-24.

An Analysis of the Evaluation Index System of

Leading Cadres Governance Ability

He Lijun / Liang Qiyuan

The report of the 20th National Congress of the CPC proposed that the modernization of the national governance system and governance capacity should be basically realized by 2035.?Strengthening the governance capacity of leading cadres is an inevitable requirement for promoting the modernization of national governance capacity in the new historical period.?It is also an inherent meaning of comprehensively promoting the great rejuvenation of the Chinese nation through Chinese path to modernization.Assessment and evaluation play a role of guidance, diagnosis and feedback, spur and promotion for the improvement of leading cadres governance ability.It is an important task to establish the evaluation index system of leading cadres governance ability and promote the modernization of the national governance system and governance ability.Based on the connotation of leading cadres governance ability, this paper preliminarily designs the evaluation index framework of leading cadres governance ability.?Through a series of processes such as expert consultation and factor analysis, it finally obtains the evaluation index system of leading cadres governance ability, which contains 14 behavioral indexes from four dimensions including political ability, institutional ability, cultural ability and organizational ability.?Among them, political capacity provides direction to order, clear goals; institutional capacity provides regular order and regulate behavior; cultural competence provides order of thought and builds consensus; organizational ability provides organizational order and integrates resources.

Leading Cadres; Governance Ability; Evaluation Index System

責任編輯 方卿