基于文獻計量的我國傳統技藝類非遺研究態勢與熱點問題分析

潘燕

(廣西機電職業技術學院,廣西南寧 530000)

“傳統手工藝是指以手工勞動的方式對某種材料(或多種材料)施以某種手段(或多種手段)使之改變形態的過程及其結果。”[1]中國傳統手工藝源遠流長,品類眾多,是中華藝術的重要組成部分,承載著特定民族、地域人民獨特的創造力和寶貴的精神財富。然而在經濟全球化浪潮的沖擊下,傳統手工藝曾一度退出人們的現代生活。伴隨著2001 年昆曲入選聯合國教科文組織首批“人類口述和非物質遺產代表作”,“非物質文化遺產(以下簡稱非遺)”這一概念進入國人的視野;而聯合國教科文組織于2003 年通過了《保護非物質文化遺產公約》,將“傳統手工藝”列為非物質文化遺產的重要保護內容之一,傳統技藝類非遺才逐漸受到政府、高校、媒體、民間組織的關注,有關研究與保護工作日益壯大,在普查、名錄建設、傳承、保護與傳播、學術研究與實踐等方面有著重要發展,取得了豐碩的成果。然而至今對傳統技藝類非遺已有的文獻作系統性梳理的研究還較少,為了更加客觀、準確地把握傳統技藝類非遺研究的發展脈絡與熱點趨勢,本研究運用CiteSpace 軟件,結合文獻研究,對國內傳統技藝類非遺相關文獻進行研究梳理,以期為未來傳統技藝類非遺的研究與實踐提供有益參考。

1 研究方法與數據來源

“科學知識圖譜”(Mapping know ledge domains),即通過可視化的手段來呈現科學知識的結構、規律和分布情況,是目前科學計量學、數據信息可視化背景下發展起來的新方法,在國內外文獻研究中有著廣泛的使用。本研究采用陳美超研發的CiteSpace 軟件(6.1.r3 版本),在中國知網以高級檢索的方式,將文獻數據來源限定為“核心期刊”和“CSSCI 來源期刊”,以“傳統手工藝”“傳統技藝類非遺”“非遺傳統技藝”為文獻關鍵主題詞,文獻發表的時間范圍設置為2001 年1 月1 日至2022 年8 月31 日,共檢索獲得文獻393 篇,經篩選剔除一些新聞性質、書評等類別的文章,最終得到374 篇文獻,遂將374 篇文獻納為分析樣本,進行科學知識圖譜可視化分析,以厘清國內傳統技藝類非遺研究的文獻特征、主要研究者、研究熱點等,為今后展開相關研究提供理論基礎。

2 文獻特征分析

2.1 傳統技藝類非遺研究文獻數量特征

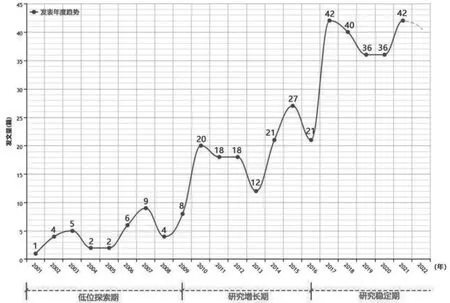

論文發表數量是衡量某個知識研究領域總體趨勢及發展狀況的重要依據之一。筆者將2001 年至2022 年8 月間發表的核心及以上級別的期刊文章、國家相關政策根據年限進行分類整理 (見圖1、圖2)。整體來看,關于傳統技藝類非遺研究文獻數量,近20 年處于穩步增長的態勢。2001—2009 年,發文量較少,研究進展緩慢;自2005 年國務院辦公廳頒發《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》,2006 年國務院公布第一批國家級非物質文化遺產名錄后,傳統技藝類非遺研究開始呈上升趨勢;2010年文化部下發了《關于開展國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地建設的通知》,傳統技藝類非遺相關建設開始受到重視,開啟了發文量每年穩定在20 篇左右的研究增長階段;2017 年3 月,文化部等3 部門共同發布了《中國傳統工藝振興計劃》,同年10 月,習近平總書記在黨的十九大報告中指出,“堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛”,要“加強文物保護利用和文化遺產保護傳承”[2]。隨后,相關研究發文量較之前有了大幅提升,當年發文量攀升至42 篇,此后幾年穩定在40 篇左右。這表明傳統技藝類非遺相關研究有極大的政策導向性,其研究動向與國家政策息息相關。

圖1 傳統技藝類非遺研究年際發文量變化圖

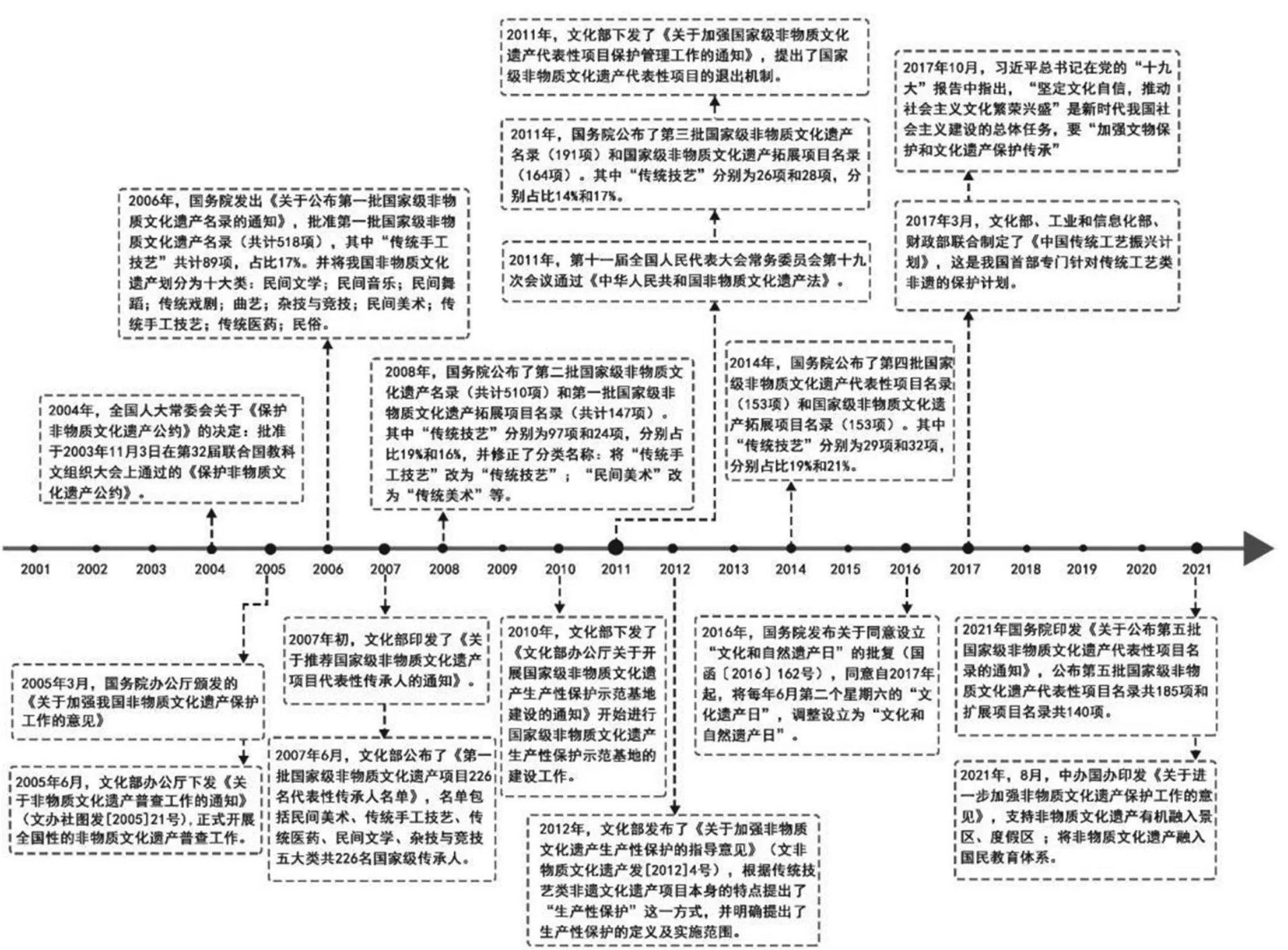

圖2 2001—2022 年傳統技藝類非遺國家政策

2.2 傳統技藝類非遺研究核心作者分析

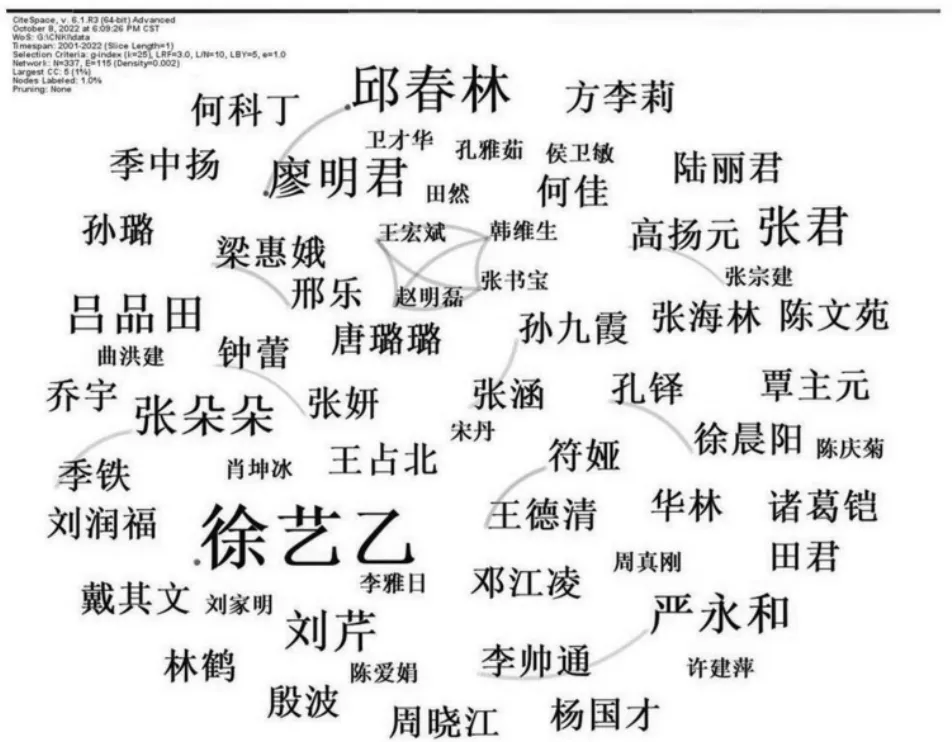

作者共現分析能直觀反映出該研究領域的核心作者及作者之間的合作情況。利用CiteSpace 對作者進行統計分析,生成可視化作者圖譜(見圖3),從節點圖譜中作者節點(N)337 個、連線(E)115 條、網絡密度(Density)為0.002。通過這些數值可知,當前關于傳統技藝類非遺的研究者已具有一定規模,但連線較少,呈點狀零散分布且合作網絡密度低,這表明當前研究者欠缺學術合作,大多處于孤立研究狀態。

圖3 傳統技藝類非遺研究作者共現圖

統計作者發文量可知,在“傳統技藝類非遺”研究領域發文最多的是徐藝乙教授,共發表9 篇論文,代入普賴斯定律公式計算表明該領域的核心作者發文量至少為3 篇且總核心作者占比為2.18%,核心作者發文總量占比為10.42%,這與普賴斯定律規定的最低標準“10%的作者和50%的發文量”還存在較大差距,意味著傳統技藝類非遺研究領域還未出現龐大的核心作者群。

筆者對核心作者的文獻進一步梳理,徐藝乙教授主要從歷史文化的角度來闡述傳統手工藝的觀念、哲學思想、美學特征等,進而探討當下傳統手工技藝面臨的問題及保護發展、活化創新的策略與建議。呂品田教授則主要從具體的手工技藝類別,如石灣陶藝、蘇繡等來解讀傳統手工藝的藝術之美、價值意蘊,進而探討傳承與發展之道。邱春林研究員主要從傳統手工藝所蘊含的傳統文化、文化屬性角度展開研究。湖南大學張朵朵、海南師范大學張君等人主要圍繞傳統手工藝的創新協同設計及傳統手工藝進入日常生活的方式、路徑等方面進行研究。嚴永和教授主要從法學角度來研究傳統手工藝知識產權保護等問題。綜上,各研究者正在從多視角、多維度對傳統技藝類非遺進行理論探索,傳統技藝研究也漸成體系和規模,對推動傳統技藝類非遺的傳承與發展有著重要意義。

3 傳統技藝類非遺研究分析

3.1 傳統技藝類非遺研究關鍵詞分析

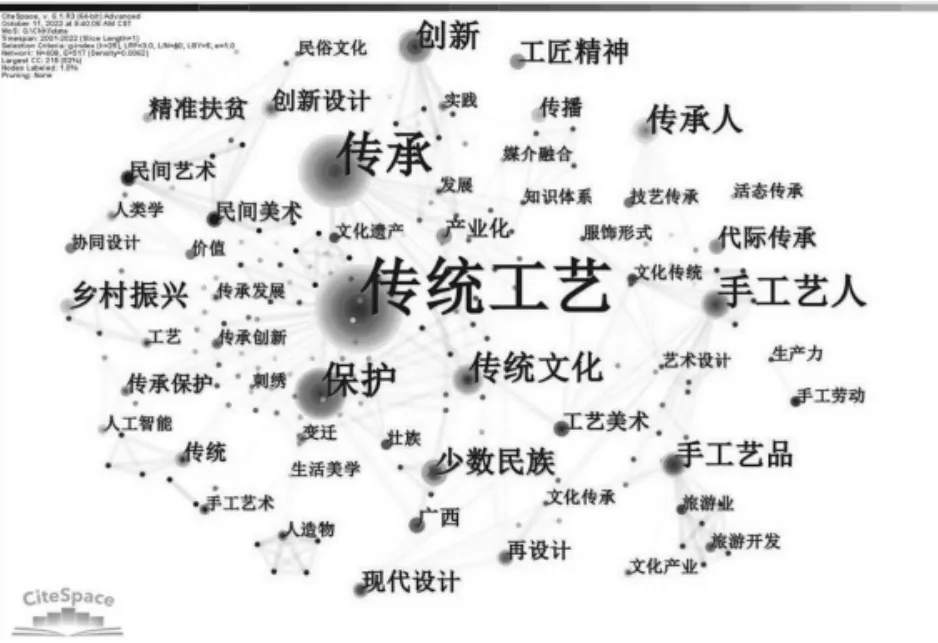

關鍵詞共現分析是對數據中的關鍵詞進行分析,筆者運用CiteSpace 中關鍵詞功能,將時間范圍設置為2001—2022 年,時間切片為1 年,合并相關近義詞后,整理得到關鍵詞共現圖(見圖4)及傳統技藝類非遺研究高頻次關鍵詞表 (見表1)。其中,“傳統工藝”節點最大,出現頻次是72 次;其次是“傳承”出現頻次30 次;“保護”出現頻次15 次。總結分析高頻關鍵詞,發現國內傳統技藝類非遺研究大致分為3 大類。

表1 傳統技藝類非遺研究高頻次關鍵詞表

圖4 傳統技藝類非遺研究關鍵詞共現圖

一是對傳統技藝類非遺概念內涵的討論,包含“傳統工藝”“傳統文化”“工匠精神”等關鍵詞,傳統技藝類非遺保護理念等一直是研究的重要基礎,主要對其蘊含的傳統文化、精神意蘊、當代價值、工匠精神等展開研究,是對傳統手工藝相關知識體系的一個梳理、認知、探究的過程。

二是對傳統技藝類非遺傳承保護與發展方式的探討,這是傳統技藝類非遺研究的核心問題,包含“傳承”“保護”“創新設計”“手工藝品”“精準扶貧”等關鍵詞,主要圍繞傳統技藝類非遺如何可持續性發展保護展開,如探討生產性保護、數字化保護、創造性轉化和創新性發展、活態傳承、保護非遺實踐、傳承能力和傳承環境等。

三是關于傳承人、手工藝人的保護及發展問題的探討,主要包含“手工藝人”“傳承人”“代際傳承”等,這一領域研究主要圍繞當前手工藝人、傳承人的生存狀態、傳承現狀來談傳承的主體與對象及傳承人的權利與保障、傳承人隊伍管理、現代傳承人才培養、傳承人群研修學習等展開。

3.2 傳統技藝類非遺近5 年研究熱點分析

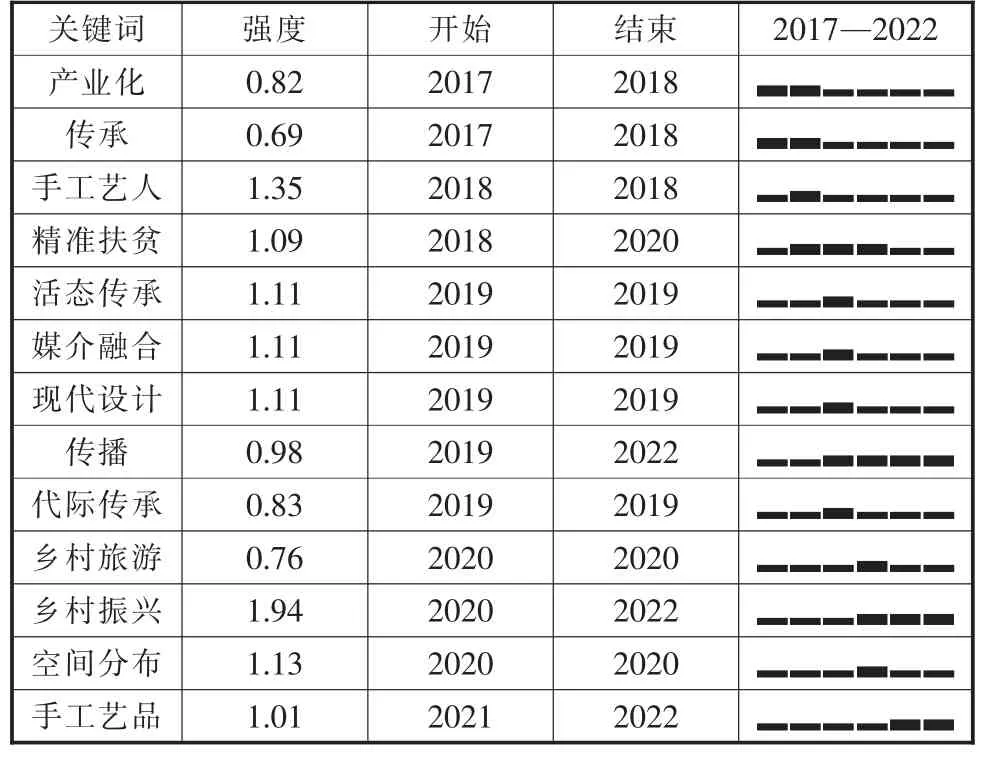

CiteSpace 關鍵詞突現分析是在捕捉研究熱點、挖掘前沿趨勢等方面具有重要價值的一種分析方法[3]。通過使用CiteSpace 關鍵詞突現功能,整理得到近5年(2017—2022 年)傳統技藝類非遺研究的突現關鍵詞(見表2),歸納發現當前傳統技藝類非遺的研究熱點主要為分3 大類: 一是關注傳統技藝類非遺傳承人的問題,包括“傳承”“活態傳承”“手工藝人”“代際傳承”等熱點主題詞;二是傳統技藝類非遺的傳承與保護方式探討,在這一領域,“數字化保護”成為近幾年學界關注較多的方向,包括“傳播”“媒介融合”等熱點詞匯;三是探尋傳統技藝類非遺如何融入現代生活,這方面的研究主要涉及非遺旅游開發與利用、非遺助力精準扶貧、非遺與鄉村振興等,包括“精準扶貧”“鄉村旅游”“鄉村振興”“空間分布”“現代設計”等熱點主題詞。

表2 2017—2022 年傳統技藝類非遺研究關鍵詞突發性檢測圖

3.2.1 傳統技藝類非遺傳承人

非遺是民族個性、審美習慣、生活方式的“活”的體現,它依托人本身而存在,通過祖祖輩輩口傳身授得以保存至今。傳統技藝類非遺的保護工作以傳承為核心,對傳承人及其傳承活動的支持也是這一類別非遺工作的重點。這方面的研究主要涉及非遺的本真性、傳承模式與途徑、高職院校的作用等,關于傳統技藝傳承人的培養,當前學界普遍都認同其不能僅局限于傳統口傳心授的血親傳承或師徒傳承等模式,認為教育傳承尤其是學校教育傳承是傳統技藝非遺開展傳承工作的必由之路,并不斷探討基于課程體系、平臺構建、人才培養模式等的傳統技藝現代傳承人的教育路徑。如:雷顯峰學者就當前手工藝傳承人的高校研培模式弊端,提出研培模式的有效實施策略及相應合理的評價機制[4];張小彤學者針對非遺高校傳承人培養機制,提出“學生—高校—社區—產業的四區聯動培養機制方案”[5]; 吳岳軍學者就陶瓷技藝傳承人培養面臨的困境,以無錫職業技術學院陶瓷傳統手工技藝“現代傳承人”培養探索與實踐為例,分析該校人才培養模式、課程體系、教學團隊培養等方面的特色現代學徒制人才培養模式的改革創新舉措[6];萬劍以院校實踐探索為例,提出以大師工作室為引領的非遺傳承人才培養路徑[7];王湘寧提出“政府—產業—教育”協同發展的傳承人才培養模式等[8]。

3.2.2 傳統技藝類非遺“數字化保護”

隨著數字化技術的不斷發展,“數字化保護”成為傳統技藝類非遺發展與保護領域的熱點與焦點。關于非遺“數字化保護”領域的研究主要圍繞其基礎理論、技術、應用與實踐等方面進行。基礎研究主要著眼于非遺數字化的基礎理論與原則方針問題,為非遺數字化實踐提供理論支撐; 技術研究主要著眼于非遺數字化所涉及的技術,如數據采集、存儲、轉換、傳播與展示等;應用研究主要著眼于非遺數字化應用的成果形態,如數據庫、App 系統等[9]。近幾年學界關于非遺數字化保護的研究主要集中在技術、應用和實踐研究等領域。

(1)數字化保護技術研究

非遺數字化保護技術包括非遺數據采集存儲與轉換、傳播與展示等。關于數據采集與存儲,主要針對傳統技藝個案展開,如:就刺繡技藝,楊蕾依照刺繡針法和特征提出以導向濾波作為尺度變換函數的特征提取模型,從而精確提出針法紋樣的關鍵特征點[10];周澤聿將深度學習技術運用在刺繡圖像采集上,提出基于Xception-TD(Xception-Three Denses)的傳統刺繡分類模型技術[11]。針對南朝石刻,有學者提出運用123D Catch 照片建模和數字化還原技術可對其進行精準數據采集[12]。關于非遺數字化存儲管理,學界普遍認可保存元數據在數字資源長期保存中的重要作用,提出數字化保護中保存元數據制定的標準與規范[13],建議在數字化數據庫建構中引入大眾標注分類形式以優化其分類存儲。

在非遺數字化保護傳播與展示方面,學者們認為多元媒體為非遺的傳承與發展提供有力的支撐[14],將新媒體技術引入傳統手工藝傳播與展示中,對傳統手工藝的傳播與傳承具有重要意義[15]。影像作為視聽結合的媒介兼具藝術與傳播的雙重功能,可以將“非遺”以活態的形式廣泛傳播,促進非遺保護傳承“見人見物見生活”[16]。

(2)數字化保護應用與實踐研究

傳統技藝類非遺數字化保護應用與實踐方面,學界主要根據地域或傳統技藝類非遺個案展開研究。在以地域性開展數字化保護方面,有學者從體制機制、人才資金、數字化手段、傳播等角度出發,對廣西少數民族非遺數字化現狀展開調研,提出數字化保護對策和建議[17]。也有學者針對貴州少數民族非遺數字化保護存在的問題,提出制定非遺數字化專項發展規劃、引進數字化保護技術、共建非遺數據庫等建議與策略[18]。還有一些學者分別對西藏、山東、云南等非遺展開數字化應用與實踐研究。

傳統技藝類非遺個案數字化保護方面,有學者就宜興陶瓷技藝提出對“歷史遺跡影像圖文”“技藝傳承代表訪談”“技藝全流程” 數字化記錄、“技藝創新中新技術材料的數字化融合”的數字化保護策略[19]。針對黃梅挑花技藝,有學者提出數字化存檔與出版、建立動態捕捉數據庫、開發數字化輔助設計系統、拓展移動互聯網產品的構想與策略[20]。對于雕版印刷技藝,有學者提出可借助數字記錄和存儲技術創建雕版印刷數字技藝資源庫,應用計算機輔助成型、三維建模、數控加工等技術開展雕版典籍再造計劃[21]。同時,還有很多學者對東陽木雕、哈薩克族氈繡技藝、楚漆器、山西剪紙、石灣陶瓷等傳統技藝展開數字化保護實踐研究。

傳統技藝類非遺數字化保護應用與實踐方面的研究,大多數學者以田野調查為基礎,針對研究領域的現狀、困境,僅提出口號式或介紹性質的數字化保護建議或策略,缺乏宏觀的系統理論指導。綜上,我國傳統技藝類非遺數字化保護應用與研究仍處于初級階段,仍需社會各界不斷探索非遺數字化保護的新途徑與新方法,實現非遺對數字技術的吸收與融合,使非遺在數字化時代得以生存與發展。

3.2.3 傳統技藝類非遺融入現代生活的模式探尋

探尋非遺如何融入現代生活是學術界關注的另一焦點,在保護的前提下,有意識地創造良好的營銷和體驗空間,通過針對性的設計生產,實現非遺的創造性轉化和創新性發展,讓非遺保護與經濟社會協調發展,形成保護與利用的良性循環。這方面的研究主要涉及非遺旅游開發與利用、非遺助力精準扶貧、非遺與鄉村振興等。

(1)傳統技藝類非遺“旅游開發”

當前關于傳統技藝類非遺旅游相關的研究主要聚焦在旅游開發方面,包含區域非遺旅游、專項非遺旅游、非遺旅游的“活化”等。在國內文旅融合不斷發展的背景下,融合發展模式呈現出靈活和多元的特點,其中“非遺+旅游”成為文旅融合發展的新亮點,并助力鄉村振興。

在區域非遺旅游方面,近幾年不少學者開始由定性研究聚焦到定量研究,結合地理科學,采用ArcGIS軟件等,將研究區非遺空間分布、格局特征等內容圖示化,探尋其分布規律、產生緣由、影響因素等,并將非遺的空間分布特征與旅游開發相結合,探尋研究區非遺保護與旅游開發、旅游融合的路徑。如有學者對甘肅省非遺時空格局展開研究,針對區域時空格局,提出“系統整合資源”“梯度開發資源”“內容+形式”“前后臺”相結合的非遺資源旅游開發策略[22]。也有學者利用GIS 核密度分析法探究山東省非遺分布特征,并提出相應的非遺與旅游融合路徑[23]。此外,還有很多學者對新疆、京津冀、遼寧、山西、粵港澳等地區非遺結構類型、空間分布等進行研究,提出旅游開發相關策略與建議。

專項非遺旅游研究方面,主要圍繞幾個方面展開:一是就發展較好的傳統技藝類非遺,梳理其旅游開發經驗;二是針對傳統技藝個案現狀,提出旅游開發與傳承路徑。在經驗梳理上,一些學者就滇南陶瓷燒造類非遺進行系統調研,總結其在文旅融合、促進鄉村振興等方面的經驗做法,以促進相關非遺的發展[24]。也有學者從旅游產品文化再生產角度來進行相關研究,如通過梳理傳統手工苗繡的傳承困境,提出旅游開發中要以“靜態文化符號”“動態的圍觀展演”“景區博物館”“私人收藏展” 等形式來實現其文化再生產[25]。在傳統技藝類非遺旅游開發傳承路徑方面,有學者從旅游產品開發的角度就廣西壯錦技藝提出要“樹立品牌推廣壯錦文化”“運用現代設計、開發現代產品傳承壯錦文化”,從而做到壯錦技藝的保護發展與旅游產品開發相結合[26]。

(2)傳統技藝類非遺與“精準扶貧”、“鄉村振興”

隨著我國鄉村振興戰略的深入,將非遺資源轉化為文化生產力,通過經濟效益帶動非遺的保護與傳承,實現非遺保護與經濟社會協調發展的良性互動已成為非遺保護的發展方向之一。越來越多學者聚焦于傳統技藝類非遺與“精準扶貧”“鄉村振興”這一領域的研究,非遺參與“精準扶貧”“鄉村振興”已是國家采取的一項重要的反貧困策略。

其一,傳統技藝類非遺與“鄉村振興”“精準扶貧”的互動關系方面。學界普遍認為實現鄉村振興與非遺的活態傳承應當以政府為主導,以地方民眾為主體,賦能非遺的廣大傳承人群,最終實現文化認同和文化自覺。鄉村振興與非遺保護是相輔相成的關系,前者意圖實現地方民眾安居樂業,后者滋養鄉村精神文化[27],“非遺具有豐富的鄉村文化內涵,在推動鄉風文明建設、實現產業興旺方面有積極作用,是鄉村振興的強勁推動力”[28]。也有人認為,在民族地區旅游扶貧情境下,豐富的非遺可為扶貧攻堅提供資源支撐,通過合理的政策規范和市場引導,能實現非遺保護、旅游開發、精準扶貧三者間的有機統一[29]。

其二,在傳統技藝類非遺助力精準扶貧、鄉村振興的發展路徑等方面。一些學者就鄉村傳統工藝類非遺發展困境提出“與科技融合”“通過打造特色工藝品發展鄉村旅游”“建立傳統工藝類非遺空間”“高校非遺傳承人研修培訓帶動”的發展路徑[30]。也有從設計扶貧角度、個案研究出發,提出通過設計手段介入傳統手工藝,在尊重其原有文化、內核的基礎上進行創意產品的開發,使傳統手工藝融入日常生活,從而實現傳統技藝類非遺參與 “精準扶貧”“鄉村振興”。

綜上,雖然社會各界的關注對于保護傳統技藝、非遺扶貧發展經濟起到了積極作用,一些基礎較好的傳統技藝類項目首先得到重視,獲得較好的經濟收益。但無論是設計扶貧還是旅游扶貧,仍處于早期研究階段,目前多為保護機構和政府的策略,其目的是希望保護傳統技藝、改善傳承人(群)和其鄉村(社區)的經濟發展狀況,激發其保護的內在動力,但值得注意的是,這些一般性的策略仍待進一步的研究與考證,仍需社會各界不斷努力,讓其真正融入現代生活又滋養地方經濟。

4 研究結論與啟示

本研究將2001 年1 月至2022 年8 月中國知網核心期刊及CSSCI 來源期刊中傳統技藝類非遺相關文獻進行CiteSpace 可視化分析,繪制生成得到國內傳統技藝類非遺研究發文作者、關鍵詞突現等知識圖譜,結合文獻分析,得到以下結論。

其一,從研究者來看,當前傳統技藝類非遺研究領域雖然形成了較有影響力和專業性的核心作者,但核心作者群體間合作關系還欠缺,尚未形成較大范圍的研究合作群體,研究者間的學術聯系有待加強,團隊規模還有擴大潛力。建議相關部門加強學術合作平臺建設,促進相關領域研究者的交流合作,進而促進我國傳統技藝類非遺保護事業快速發展。

其二,在研究方法上,目前傳統技藝類非遺保護與利用多停留在定性研究階段,主要針對某傳統技藝個案,多運用田野調查、現場調研法,以及結合文獻閱讀等,分析傳統技藝類非遺的發展現狀并提出相應的發展策略。近兩年對傳統技藝類非遺研究雖開始有跨學科的定量研究出現,但研究文獻還較少。隨著我國非遺資源管理的不斷完善,對管理的科學性要求也逐漸提高,這也要求非遺學者加強量化研究。在未來研究中,可加強具體區域的量化研究諸如實證分析類的,將定性和定量分析適度結合,提高所提對策的客觀性、科學性,拓展傳統技藝類非遺研究領域的厚度和深度。

其三,在研究內容上,目前有關傳統技藝類非遺研究的內容主要圍繞傳統手工技藝內涵、傳統技藝非遺的傳承保護與開發方式、現代傳承人才培養等方面進行,形成了較為完整的傳統技藝類非遺研究體系。近5 年傳統技藝類非遺研究聚焦在傳統技藝的傳承人培養、傳統技藝“數字化保護”、傳統技藝與旅游開發、傳統技藝類非遺助力“精準扶貧”與“鄉村振興”等方向。未來,應更加注重傳統技藝類非遺在傳承與發展中如何保持技藝內核的本真性、如何助力區域經濟的發展,以及在互聯網和新興媒體不斷發展下如何結合新的傳播方式,來拓展非遺傳播的渠道和路徑,發展“互聯網+”“文化+”新型非遺文化業態。