美國大都會藝術博物館藏惲壽平款《夏夜清荷圖》辨偽

姚雨萌

關鍵詞:惲壽平 沒骨荷花 《夏夜清荷圖》 辨偽

惲壽平(1633 ~ 1690),原名格,字壽平,以字行,又字正叔,號南田,別號云溪外史,祖籍江蘇常州武進,晚年居城東,號東園客、草衣生,后遷白云渡,又號白云外史,生平擅書法、詩詞、繪畫,時稱“南田三絕”。惲壽平生于朝代興替之際,成長中經歷諸多動蕩,20 歲隨父親惲日初入杭州靈隱寺為僧,后以鬻畫為生,終生未入仕途。他早年隨伯父惲本初學習山水畫技法,畫技高超,后觀王石谷山水,自覺不如,遂改工花鳥,中年后多作花卉,以北宋徐崇嗣為宗,別開生面地創立“沒骨花卉”技法,開創常州畫派。《國朝畫征錄》贊其“一洗時習,獨開生面,為寫生正派,由是海內學者宗之”。1 他的花卉作品在書畫市場備受追捧,“及武進惲壽平出,凡寫生家具卻步矣。近日無論江南江北,莫不家南田而戶正叔”,2 尤其受到各界藏家青睞,清陸時化《吳越所見書畫錄》載其祖父在惲作《叢蘭圖》卷跋曰:“及余通藉,官京師,見諸名卿購南田畫,即貧者亦不惜重資。”3 因而流傳至今署名惲壽平的仿品、偽品尤多。美國大都會藝術博物館藏的一幅《夏夜清荷圖》軸也系其一。

一、惲壽平繪沒骨荷花之風格類型

“沒骨”最早記載于北宋沈括《夢溪筆談》,其中描述了沒骨畫的兩個特點:一是“妙在賦色,用筆極新細,殆不見墨跡”,即強化色彩在構建空間和形體的主體作用,弱化線條勾勒,使造型自然天成;二是“師法造化”,表現古人對自然生命之美的追求,重視寫生在繪畫中的運用。惲壽平盛贊古人經驗,認為:

寫生家以沒骨畫為最勝,自僧繇創制山水,灼如天孫云錦,非復人間機杼所能仿佛。北宋徐氏斟酌古法,定宗僧繇,全用五彩傅染而成。4

極力肯定古人創造沒骨法及沒骨在花鳥繪畫技法中的地位。惲壽平筆下的花卉題材甚為廣泛,包含且不限于桃花、牡丹、菊花、梨花、蘭花、牽牛等,其中荷花題材為惲氏鐘愛。流傳至今的荷花題材作品收于中外各地博物館或圖錄,根據筆者梳理(見文后附錄),現存此類題材繪畫既有設色,也有水墨,繪于多開冊頁或立軸,且大多繪制于惲氏中年之后。

根據各館藏資料,參考蘇國強先生的研究,5 從風格特點和師承關系出發可將惲壽平沒骨荷花的風格面貌分為三類:

一是啟發自宋人的工細型沒骨風格,尊北宋徐崇嗣為沒骨法正宗:

熙之子崇嗣,別出新意,純以彩色畫成,謂之沒骨,寫生家研求宋法,正當以崇嗣為宗也。6

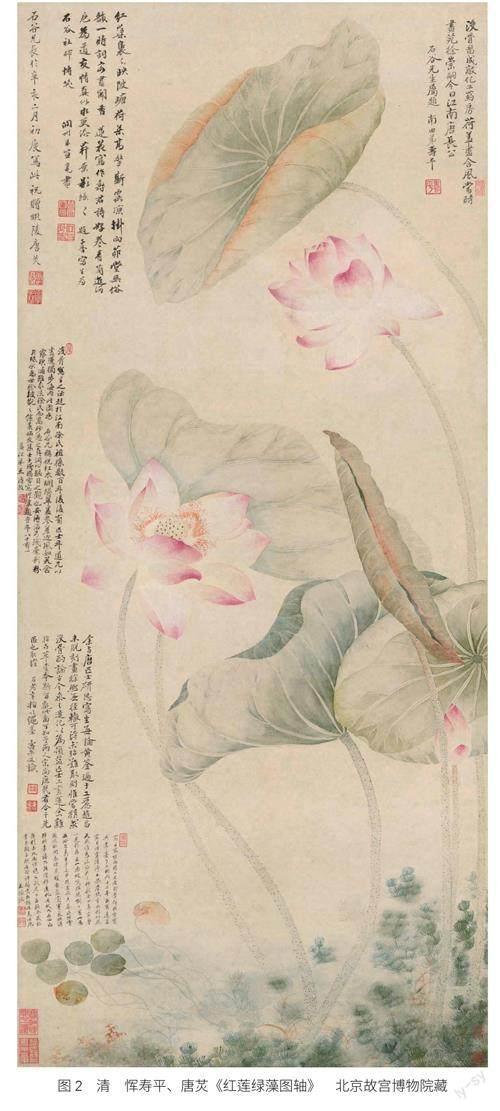

此類作品造型嚴謹工細,賦色濃郁沉穩,古樸天成。故宮博物院館藏《山水花鳥圖冊》中的“出水芙蓉”頁(圖1)有南田自題“擬北宋沒骨畫法”,是能夠體現這一風格的典型作品,與同樣藏于故宮博物院的宋人《出水芙蓉圖頁》的技法、造型一脈相承。惲壽平與唐炗合繪的《紅蓮綠藻圖軸》(圖2)在筆觸設色風格上與惲壽平的“出水芙蓉”相近,有南田題曰:

余與唐匹士研思寫生,每論黃荃過于工麗,趙昌未脫刻畫,徐熙無徑轍可得求,殆難取則,惟當精求沒骨,酌論古今,參之造化,以為損益。匹士工畫蓮,余雜拈卉草,壹本斯旨,觀此圖可知予兩人宗尚,庶幾有合于先匠也。

可知惲壽平認同此畫風格是經二人鉆研,遠師宋人的具體表達。惲畫“出水芙蓉”頁無年款,《紅蓮綠藻圖》則作成于惲壽平39 歲時(康熙十年),推測惲壽平在其繪畫生涯前期7 是推崇用此類風格描繪沒骨荷花寫生作品的,并影響了唐炗等身邊友人。

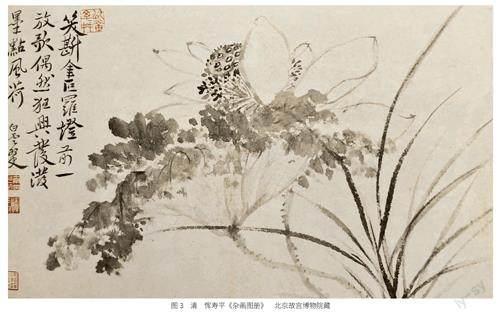

二是吸收元人技法、意趣作墨筆花卉。元人張中發展了應用水墨的沒骨技法風格,“不施彩,而純以墨色”,形成了“墨花墨禽”的面貌,更注重墨韻的趣味性表達,貼合文人群體中盛行的隱逸思想與審美情趣,得以廣泛流行。8“元人墨花,真趣悠然,神韻可師”,9 惲氏的荷花作品不乏墨筆,充分體現惲壽平對元人沒骨技法及其思想的認識、吸收和運用。故宮博物院館藏《雜畫圖冊》中的一幅墨荷(圖3),花瓣以墨勾勒,荷葉為大片濃淡墨筆勾勒,造型粗簡,筆觸有狂放之風,題曰:“笑斟金叵羅,燈前一放歌。偶然狂興發,潑墨點風荷。”他還曾在自己繪制的水墨荷花卷上題曰:“家咸北郭蓮花池,游賞最快意,戲為點墨,遂多逸趣。”10 可見不同于設色荷花題跋中的金粉露華、紅衣仙裳,繪制水墨荷花對于惲壽平而言代表了特殊的情感宣泄,成為一種跳脫出花卉“附庸風雅”之商品屬性的自由表達,如元代文人一般將對時勢政權的不滿與抗爭融入自己的藝術作品中。

三是臨摹明代諸家,造型逐漸脫離宋人法度,發展出造型、筆墨、色彩等繪畫語言追求寫意性的繪畫特點。元代的“墨花墨禽”藝術風格在明代得到了繼承和發展:

墨花至石田、六如,真洗脫塵畦,游于象外,覺造化在指腕間,非抹綠涂紅者所可概論也。11

寫意畫法更加注重筆法和形體結合,對想要掌握這一風格的作者在繪畫技能方面提出了更高要求。從一些存世作品的題跋內容來看,惲壽平的荷花題材作品主要臨摹對象是明代大師陳淳、唐寅等人,他曾贊陳淳的作品“隨筆點染,得生動之趣”。12 從惲壽平自題“臨白陽山人”“臨唐解元”的一些作品(圖4)來看,畫面中的荷花、荷葉形態靈動,筆觸隨性,設色輕盈,脫離了擬宋風格的工麗穩重,卻將荷花描繪得更加鮮活傳神。臨摹前人反映了惲壽平潛心師古的一面,但同時他也指出了寫意性風格的弊端:

曾見白陽、包山寫生,皆以不似為妙,余則不然,惟能極似,乃稱與花傳神。13

惲壽平在自己的作品中更加重視處理筆墨與造型的關系。在《殘荷蘆草圖》(圖5)中,惲氏對陳淳的寫意荷花進行了繼承和改良,將沒骨技法推向了形似和神似相統一的更高境界。

二、《夏夜清荷圖》辨偽

美國大都會藝術博物館藏有一件署名“南田壽平”的繪畫作品《夏夜清荷圖》(圖6),該圖是1982 年經方聞教授引薦,北美私人藏家樂藝齋韋爾夫婦捐贈給大都會藝術博物館的中國古代書畫藏品;隔年,被作為惲氏真跡刊登在大都會藝術博物館出版的展覽圖錄和書籍中。14

《夏夜清荷圖》,紙本設色,立軸,縱209.1 厘米 橫98.3 厘米。畫面取荷塘一隅,荷葉、荷花與蓮蓬自右下側彎斜地生長,纖細的荷莖交錯穿插,修長而柔弱,根部點綴零星蒲草。整幅畫采用沒骨畫法,設色清麗淡雅,荷花以白粉點成,經層層罩染,瓣尖呈淡淡的粉紅色;枝桿以淡墨勾勒;葉片結構立體分明,正面采用墨色和青色點染而成,背面皆呈清淡色澤,枝葉間隙隱約可見凋敝的褐色枯葉,似乎試圖向觀者傳達花朵即將由極盛而轉衰的意味。畫面左上方有自書畫跋題款,內容為:

菰蒲倒影弄云漪,如有熏風起墨池。露濕紅衣墜金粉,暗香殘疸納涼時。甲子長夏,青溪水榭觀荷得此意,隨筆點刷,取其興會,不求形似也。南田壽平。

甲子年即清康熙二十三年(1684),這一年惲氏51 歲。文字旁鈐“南田小隱”(白文)、“惲正叔”(白文)、“壽平”(朱文)三方印鑒,無鑒藏印。

在書畫鑒定理論中,判斷真偽的主要依據包括畫面本身呈現的筆法、墨色、結構,以作者真跡作為范本樣板,通過與真跡對照,分析是否與作者所處的時代風格和作者的個人風格相符,同時將主體畫面之外的文字和印章作為重要旁證,對照真跡進行辨析。經過分析,本文認為《夏夜清荷圖》并非惲壽平親筆,系一件偽作。

(一)畫面

從惲壽平存世的荷花作品來看,無論是擬北宋風格筆觸工麗、造型飽滿的面貌,還是仿明人作品的寫意風格,他筆下的沒骨荷花均有以下特點:花朵準確飽滿,枝葉蘆草粗壯有力,造型蓬勃舒展,設色客觀典雅,充滿著生命氣息與自然美感,即所謂“天機物趣”。這是作者常年專注寫生,師法造化而形成的獨特氣格。在《夏夜清荷圖》中,繪者卻缺乏對荷花形態和顏色的整體把握,其花朵與花苞意圖追求惲氏仿明寫意造型,卻單薄干癟,缺少層次,設色以白粉為底卻敷色輕浮,作柔和嬌媚之態,與畫跋中“紅衣墜金粉”的形容不符(圖7);枝干蘆浦用墨濃淡不均,筆觸細軟無力,不似深耕書法多年的文人手筆(圖8);荷葉葉片落筆工整謹慎,造型卻粗糙呆板,勾勒細節處又多有粗放之筆,墨色和黃褐色葉片在設色上與畫面整體失調,正中墨色橢圓形荷葉與北京故宮博物院藏《山水花鳥圖冊》中“出水芙蓉”在形狀和青綠點染設色上頗為相似(圖9),疑臨摹或參考了惲氏早期典雅工麗的荷花花卉作品,這與畫跋中的年款不符。再從結構上來看,畫面中荷花由右下至左上生長,整體呈現三角形構圖,但葉莖走向不統一,葉片朝向隨意,根部蒲草鋪陳松散,觀之有嘈雜混亂之感,應為未經精心設計構思,隨意摘取臨摹之故,推測此畫的作者缺乏對荷花的寫生經驗,沒有對盛夏荷花的構造和造型特點熟稔在心,做不到如惲氏般落筆精確,只能仿照作品刻意雕琢。

一般說來,書畫作者的作品為人熟知總要到其中年以后,早年的作品不會太多,其面目也一定與中年、晚年不同,不易使人認識,因此不論是臨、摹還是仿、造的作品,作偽者大都追求模仿原作作者作品的晚年面目,而非其早年之筆。15《夏夜清荷圖》的題款注明作畫時間為“甲子長夏”,惲壽平的沒骨技法此時應已進入晚年集大成的階段,畫風更加成熟且為人推崇,似乎《夏夜清荷圖》的作者正是意圖借惲壽平晚年的盛名提升此幅偽品的人氣,但與館藏惲氏同期作品相較,該圖繪畫功力實難讓人信服。

(二)文字

惲壽平擅書,其小楷書風可溯源至鐘繇,早年以倪、米“秀潤”書風為美,中晚年師法褚、顏。觀惲氏傳世作品,小楷書寫由尖筆入、重筆出,字體左窄右寬,轉折圓潤,中宮收緊,右肩抬高,字與字之間連貫飄逸,雖以圓筆代替方筆,卻仍健挺灑脫、揮灑自如。晚年(約1680年后)惲氏專注于繪制沒骨花卉作品,有意識地在婀娜明媚的繪畫旁增補剛健的文字以平衡氣息,這一時期的特點為:仍習慣用圓筆,同時文字充實飽滿,結體外拓,筆力厚重,點畫功力十分深厚。16 無錫市博物館藏《花卉冊》收錄于中國古代書畫鑒定組編寫的《中國古代書畫圖目》卷六,其中荷花圖一頁左上角題詩曰:

波光入座弄云漪,如有熏風起研池。

露濕紅衣墜金粉,暗香殘夜納涼時。

內容與《夏夜清荷圖》畫跋詩句高度重合,故將二者的書寫與語句并列比較分辨。如圖10 所示:

1. 畫跋文字章法、行筆與惲氏作品不同

首先,從整體章法上看,《花卉冊》畫跋全文結構整齊,文字排列緊密美觀,應為一氣呵成之作,而《夏夜清荷圖》的詩詞文字排列整體向右傾斜,而后面年款部分則豎直排列,字與字之間結構松散,書寫氣息不連貫,全局缺乏美感,似為謄抄之故。其次,行筆方面,《花卉冊》筆墨扎實,每筆用墨飽滿,運筆流暢,氣息連貫,力道蒼勁,《夏夜清荷圖》則字體大小不一,筆畫粗細各異,運筆氣息間斷,行筆僵硬刻板,惲氏小楷中宮收緊、右肩抬高、結體外拓的特點在這里幾乎沒有體現,且觀察《花卉冊》可知,惲壽平書寫慣用圓筆,轉折圓潤,特別是捺劃于收筆處圓潤,而《夏夜清荷圖》題詩字跡與前者呈現完全不同的面貌,如“墜”“金”“香”等字,暴露出書寫者自身不同的書寫習慣。

2. 題詩內容出現訛誤字

除書畫外,作為“毗陵六逸”之首的惲壽平作詩水準亦不俗,作品有刊行于世的《南田詩鈔》。道光年間,蔣光煦以《南田詩鈔》為基礎,與收集的各家石刻碑帖一起編輯為完整收錄惲氏作品的《甌香館集》共十二卷本,足見惲氏功力。通過對圖10 兩首題詩內容的對比,發現:其一,從內容解讀上看,“菰蒲倒影”和“波光入座”與“弄云漪”相接意思均可,只是后者比前者多使用了一個動詞“入”,使得詩句描繪的畫面更加鮮活靈動,更富有畫面感;其二,《夏夜清荷圖》中詩文最后一句“疸”字用在詩文中語義不通,應為抄寫不當導致的錯訛字。其所抄寫的似應為“夜”的異體字――“亱”。

(三)印章

通過印章鑒定書畫真偽的主要方式為結合相關資料,與真品范本對照核對,要點包括篆刻水平、印章材料、印泥質量、鈐印位置、印紙材料、按壓力度等。本文因條件限制,故選擇從篆刻和印文兩方面出發,對《夏夜清荷圖》中的印章開展分析。如圖11 所示,真跡印章邊框較窄,布局工整講究,輪廓光滑,筆畫圓潤,反觀《夏夜清荷圖》用印,線條生硬呆板,尤其是“壽平”印與右側真跡印章相比,筆畫清晰度更高,缺少由于長期使用而自然磨損的痕跡。17

此外,惲壽平作畫講求“意在筆先”,其云:

詩意須極飄渺,有一唱三嘆之音,方能感人。然則不能感人之音,非詩也。書法、畫理皆然,筆先之意,即唱嘆之音,感人之深者,舍此,亦并無書畫可言。18

腦海中孕育一幅畫面,不僅需要對物象有成竹在胸的把握,更重要的是主觀情感的積蓄和醞釀,并同時反映在題詩文字中。《甌香館集》中記載惲氏為荷花題材作品題詩十余首:“綠云縹緲動仙裳,紅艷輕勻斗曉妝”“疑是霓裳渡神女,卻將顏色妒姮娥”“曉來無力調朱粉,瘦盡徐妃半面妝”“露落還留粉,荷殘尚滿池。孤燈自了了,墨雨正淋漓”等,或表達追求天然逸趣的曠達,或抒發胸中氣魄,或排解苦悶郁結,皆寫入畫中。《夏夜清荷圖》題款處“甲子長夏”為康熙二十三年,惲壽平時年51 歲。《南田叢帖》載:

夏,愛子痘殤,悲痛之極,觸物嘆嗟,不能自遣,因決計作西湖之游,以解悲懷。19

甲子年夏天,繼長子逝世后,惲壽平于天命之年再次經歷次子早殤,在如此巨大的打擊和悲痛之下,不太可能繪制如此一幅意境悠閑雅致的賞荷作品。據考,惲氏喪子后確客杭州,到訪過青溪水榭,但題款中“納涼時”“觀荷得此意,隨筆點刷”與同時期惲詩“舊物青氈在,新愁白發知。神傷轉無淚,相見一低眉”20 相較來看,實為兩種截然不同的心境。

三.結語

綜上,本文從《夏夜清荷圖》的畫面、文字、印章三個方面剖析作偽痕跡,與惲壽平真跡作品進行逐個比較,證實了《夏夜清荷圖》系偽作。如果該作偽者的人生經歷、技藝水準與惲壽平相去較遠,所作仿品中必然會于細節處暴露出比較明顯的作偽痕跡,作品整體的藝術氣息與真跡作品亦有一定區別。因此在鑒定過程中,只有較為扎實地掌握作者真跡作品的風格技法、作者生平、師承和相關論述等基礎知識,才能夠正確地應用科學鑒定方法,對一件作品展開分析判斷。