基于熱成像技術的山區高速公路隧道車輛超溫檢測及預警系統設計

肖應紅 馮嚴

摘 ?要:系統安裝在高速公路長隧道入口前,部署紅外熱能檢測設備,用于實時監控過往車輛的車身溫度分布。當發現超溫車輛時即時通報給隧道管理所及上級單位,并通過與高速公路主線及隧道監控系統聯動,調用信息發布設施向司機發布提示信息,引導司乘人員進入服務區或駛離高速及時停車處理,將事故隱患消除在隧道外,從而降低隧道火災事故發生的概率,為隧道管理提供危險熱源的主動探測能力,整體實現主動防護。

關鍵詞:高速公路;紅外熱成像;超溫檢測;預警系統

中圖分類號:TP277 ? ? 文獻標識碼:A ? 文章編號:2096-4706(2023)14-0152-05

Design of Vehicle Over-Temperature Detection and Early Warning System in Mountain Highway Tunnel Based on Thermal Imaging Technology

XIAO Yinghong, FENG Yan

(Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd., Changsha ?410200, China)

Abstract: This system is installed in front of the long tunnel entrance of the expressway, equipped with infrared thermal energy detector, which is used to monitor the real-time temperature distribution of passing vehicles. When the vehicle with over-temperature is found, it will be immediately reported to the tunnel monitoring station and superior management unit. Through linking with the main line of the expressway and the tunnel monitoring system, it invokes the information release facilities to release the prompt information to the driver, and guide the driver to enter service area or get off the expressway to pull up, so as to eliminate a hidden danger outside the tunnel and reduce the probability of the tunnel fire accident. This system provides active detection capability of dangerous heat source for tunnel management, realizing overall active protection.

Keywords: expressway; infrared thermal imaging; over-temperature detection; early warning system

0 ?引 ?言

受車輛長時間駕駛、長時間剎車制動、天氣高溫,或車輛線路、供油系統故障等多種原因影響,高速公路車輛自燃等火災事故時有發生。當這類事故發生在長/特長隧道內時,火勢極易沿隧道縱向快速蔓延,引起嚴重的交通事故和傷亡。如何在隧道洞外,及時發現超溫車輛并進行預警,并通知車輛在進入隧道前采取適當的處置措施,對減少隧道火災事故的發生及人員傷亡意義重大。

車輛超溫超限監測系統可實現高速公路車輛行駛過程中超溫隱患的及時預警,加強監控系統對車輛超溫以及流量監測能力。本項目通過在隧道兩端路段適當位置,安裝車輛超溫檢測設施,綜合車身測溫、流量統計、車輛識別、信息預警與發布等多種功能,為交通監控和運行管理提供主動預警及干預能力。

1 ?選址與布局

1.1 ?路段特征

G60滬昆高速湖南段邵陽至懷化高速公路自通車以來,曾發生過數起車輛自燃事故。為實現對超溫車輛的監控和預警處置,本系統在邵懷高速選取一段重點路段開展超溫車輛監測系統建設。本次工程將監測點位的選址定在邵懷段雞公界隧道兩側洞口外,該隧道為東西走向;隧道東側為雪峰山脈,自雪峰山由東往西駛來車輛,已行駛了一段長約20 km的長下坡路段;隧道洞口西側也存在數千米的下坡路段。車輛在高速公路上長時間行駛,特別是遇到長大下坡時,伴隨著車輛的頻繁剎車,剎車裝置容易升溫過高,進而可能導致車輛自燃。

1.2 ?選址要點

雞公界隧道西側的中方互通路段情況復雜,存在樞紐互通和多座橋梁,為確保系統實施可行性和超溫檢測效果,應明確該處檢測設備和信息發布設備的安裝點位。

雞公界隧道東側洞口距最近的服務區(安江服務區)約為13 km。由雪峰山隧道自東向西駛來的車輛,要經過一段20 km的平直+緩下坡路段,到達服務區以東路段時,會存在一定的超溫積累和風險。考慮到后續還有6 km爬坡和進入雞公界隧道,安江服務區是最佳的超溫檢測和停靠區,具備車輛停車休整、降溫處理的條件。故該檢測點設置在安江服務區前適當位置。

因此,超溫檢測及預警系統的基本布設思路如下:在雞公界隧道西側和東側約10 km之前設置門架式超溫檢測門架1和超溫檢測門架2,同時設置門架式可變情報板,對超溫車輛信息進行預警和發布,提示車輛經中方互通駛離高速(對于西側來車),或進入安江服務區進行查驗和降溫處置(對于東側來車)。

1.3 ?布設方案

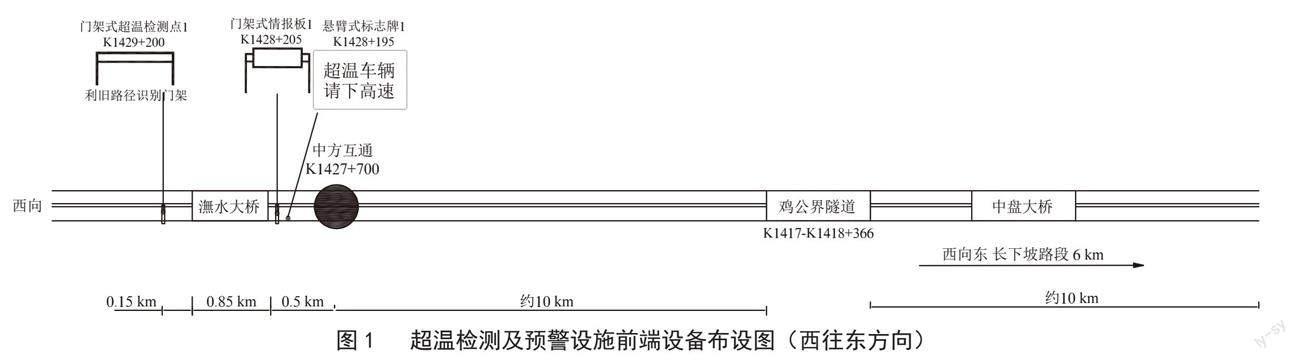

雞公界隧道以西:懷化至邵陽方向(西往東方向)距離雞公界隧道洞口約10 km為中方互通,在中方互通出口的分流端前約1.5 km設置一套超溫檢測設施,該處檢測設備利用既有的路徑識別門架進行安裝。檢測點后約1 km距離設置一套門架式可變信息標志。在之后中方互通的高速出口0.5 km預告標志牌前后,設置懸臂式靜態標志牌,顯示文字為“超溫車輛,請下高速”,用于引導車輛下匝道駛離高速,進行降溫處理或事故檢查。設備布設情況如圖1所示。

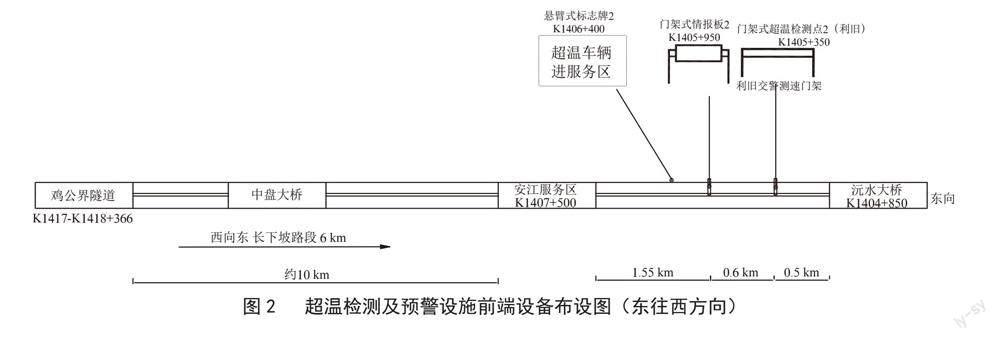

雞公界隧道以東:邵陽至懷化方向(東往西方向)安江服務區以東約1.6 km處,設置一套超溫檢測設施。該處檢測設備利用既有的交警測速門架進行安裝。檢測門架后約0.6 km距離設置一套門架式可變信息標志。在隨后的安江服務區前約1 km的服務區預告牌附近,于路側設置一處懸臂式靜態標志牌,顯示文字為“超溫車輛,進服務區”,引導車輛駛入服務區做降溫處理。設備布設情況如圖2所示。

2 ?基本原理

超溫檢測及預警系統以遠紅外熱能成像技術為核心,輔以車牌識別、邊緣計算、交通信息發布與誘導、超溫檢測管理系統軟件等相關技術和應用,實現車身溫度的主動監測,對異常溫度車輛進行識別和智能分析,通過網絡數據傳輸,在后臺監控平臺及時預警,提醒監控人員對進行重點跟蹤;同時聯動可變信息標志對超溫車輛進行信息發布與誘導,引導車輛進入指定地點進行降溫處理。

超溫檢測采用了遠紅外測溫及熱能成像技術,具備精確度高、安裝簡單、全天候、可熱成像等優勢,其基于以下基本原理:車輛向外界輻射電磁波,且車身輻射的能量大小及波長的分布,與其表面溫度有著密切的關系,高速公路上的車輛超溫檢測設施正是利用這一原理而實現對超溫車輛的非接觸式檢測。

在本系統中,超溫檢測設施通過探測到的溫度差進行紅外成像,并與視頻圖像進行融合,經過邊緣計算單元進行數據分析,測量結果還可以通過成像裝置進行信號輸出,模擬掃描出物體表面溫度的空間分布,經過系統處理,可生成直觀的表面熱分布相對應的熱像圖;再通過通信系統傳輸至后端監控中心的顯示屏上進行顯示。當被測車輛溫度與數據庫(超溫檢測管理系統)中的超溫條件符合,則會觸發系統的超溫預警措施。

3 ?紅外熱成像儀波長選型

超溫檢測的核心設備是高精度紅外熱成像儀,按檢測的紅外線波長不同主要可分為兩種:基于3~5 μm和8~14 μm兩個不同波長的紅外線檢測。

大氣可吸收可見光和近紅外線,但是對3~5 μm中紅外線和8~14 μm遠紅外線,大氣對其吸收卻很低,衰減較小,因而這兩個波段被稱為紅外線的“大氣窗口”。3~5 μm波長的紅外熱成像儀,通常采用制冷型傳感器(原件材料一般為碲鎘汞(CdxHg1-xTe)、銻化銦(InSb)、鉑化硅(PtSi)等,為發揮其最佳性能,需在低溫下制冷,增加了系統的復雜性和成本),分辨率較高,多用于軍事及測高溫領域(1 000 ℃以上),但由于制冷原件成本高,價格也相對較高。8~14 μm波長的紅外熱成像儀,通常采用非制冷型傳感器(原件材料一般為氧化釩、硅摻雜(或多晶硅)),成本相對較低,分辨率也相對低,廣泛應用于各工業領域。針對高速公路超溫檢測的實際要求,以及考慮性價比因素,選用8~14 μm遠紅外波長段熱成像技術進行車輛超溫檢測。

4 ?方案設計

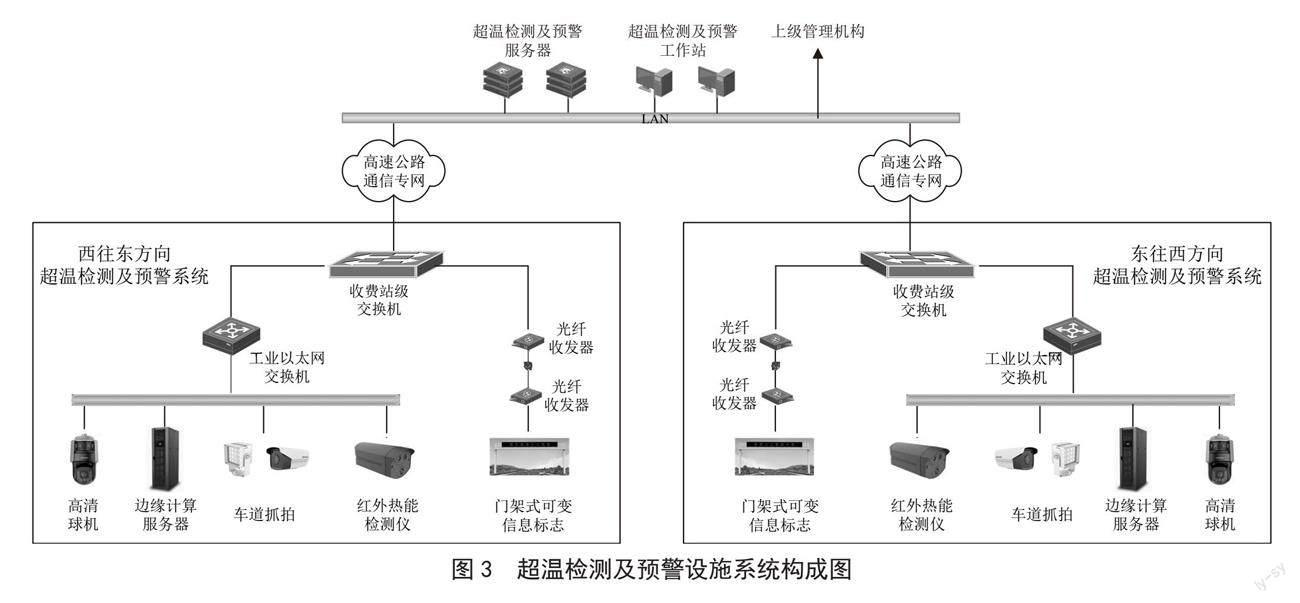

高速公路車輛超溫檢測及預警系統由前端超溫檢測級邊緣計算設施、信息預警聯動與發布設施、管理平臺(含軟件)等構成,對過往車輛進行實時超溫監測及預警。系統構成圖詳如圖3所示。

通信系統由工業以太網交換機、光纖收發器和通信光纜等組成,利用高速公路通信專網實現前端檢測點與橋隧所的數據通信。

4.1 ?前端超溫檢測及邊緣計算設施

本次設計針對高速公路上下行兩個方向各設置1套檢測門架,每個門架上布置前端超溫檢測及邊緣計算設施,由高精度紅外熱能檢測儀、車牌識別攝像機、補光燈、邊緣計算服務器等構成,完成過往車輛車身任意點位的溫度檢測和溫度異常車輛的車型識別與車牌抓拍。

高精度紅外熱能檢測儀按車道配置,每車道左右對稱各設置1套,雙向四車道每處門架共設置4套(不含應急車道)。紅外熱能檢測儀用于完成對過往車輛車身任意點位的溫度檢測。

視頻采集設備由專用攝像機和補光燈構成,完成過往車輛的前后圖像捕捉、車輛特征識別、視頻事件處理以及通行過程的全景視頻存儲。視頻采集設備按車道布置,每處門架設置2套。

邊緣計算服務器每處檢測門架設置1臺。邊緣計算服務器可同步控制超溫超限檢測設備的掃描檢測,并通過視頻采集設備完成過往車輛的匹配,形成有效的事件、報警信息;同時,可通過協議將系統采集數據及事件、報警信息上傳至上級監控平臺。前端設施布設如圖4所示。

4.2 ?信息預警聯動發布設施

本系統在測溫設施后方的匝道前和服務區前的適當位置,設立靜態標識牌,提示超溫車輛就近停靠的信息,用以引導車輛進入相應車道。信息預警聯動發布設施包括動態信息提示設施和靜態信息提示設施。

動態信息提示設施為設置在檢測設施門架后的門架式可變信息標志,用于告警信息的聯動發布,以文字顯示車輛號牌及超溫提示信息,提示車輛就近駛離高速或駛進服務區。

靜態信息提示設施為行車引導的靜態標志牌。標志牌設置在互通出口的匝道前和服務區前的適當位置,提示超溫車輛就近駛入相應車道。

為加強超溫檢測點附近的交通監控,本項目擬在檢測門架增設一套高清監控攝像機,用于過往車輛的抓拍和錄像。監控攝像機通過工業以太網交換機接入監控網絡,傳輸至上級監控系統。

4.3 ?管理平臺

在橋隧所或上級監控中心設置后端管理平臺,部署管理平臺服務器、超溫檢測系統管理軟件,實現超溫自動檢測及預警管理、車牌識別和視頻事件報警軟件的融合監測。超溫預警管理系統軟件包括:測溫采集軟件、超溫分析及管理軟件、數據庫管理軟件及移動管理軟件。此外,超溫預警管理軟件還需具備與橋隧所監控平臺、服務區監控平臺對接的能力和接口,實現本項目中車輛數據、預警信息及誘導信息的共享。超溫檢測管理平臺軟件配置界面圖如圖5所示。

5 ?系統功能

本系統是以主動識別和檢測危險熱源為目的、以紅外熱能成像技術為核心,將邊緣計算、通信、控制、數字圖像等眾多相關的新技術有機集成為整套檢測預警功能的系統。通過把紅外熱能掃描儀和高清車牌識別等多維度不同類型的檢測信息進行統一規劃,實現過往車輛超溫自動化監控管理。

主要功能包括:

1)建立流量斷面,對斷面過往車輛進行前后車牌識別、通行全景視頻存儲、車身超溫檢測。

2)綜合各系統的數據,對車輛的超溫情況自動生成報警信息。

3)向上級監控系統傳輸報警信息,為隧道管理提供主動探測手段,信息內容包括但不限于:報警類型、車牌識別結果、車身溫度分布圖像、超溫點標識、車輛通行全景視頻。

4)利用可變信息標志等多種信息發布方式提示司乘人員及時分流或檢修,排除事故隱患后再繼續行駛。

5)一旦超溫車輛無視警告進入隧道,通過隧道監控系統也可進行視頻跟蹤,為超溫事件形成管理閉環。

6)建議懷化分公司在雞公界隧道試點超溫超限檢測系統后,結合該系統的技術特點和相應的聯動發布及引導措施,完善本路段主線及隧道超溫、超限車輛事故的應急處置措施和監控運營管理制度。

超溫檢測管理平臺超溫車輛抓拍及數據記錄界面如圖6所示。

6 ?結 ?論

本系統利用高精度紅外熱能檢測、車牌識別、信息預警及發布等手段,可實現高速公路超溫車輛的自動化監管,減少車輛在運輸狀態下的安全隱患,降低隧道內火災事故的發生,避免造成巨大的人員傷亡和經濟損失,緊密契合了當下智慧高速、平安高速的建設理念。同時,受制于路段現狀和建設成本,本系統在信息發布方面暫未考慮廣播這一形式的信息發布,也未設置雷達對異常車輛進行軌跡動態跟蹤監測,以確保車輛駛離高速公路,在后續的工程實踐中,可考慮從這兩方面進一步試點建設。

參考文獻:

[1] 趙旭敏.汽車自燃問題的研究 [J].黑龍江科技信息,2014(22):12-13.

[2] 費倫林.特長縱坡智能監控系統集成設計及應用 [J].公路交通科技:應用技術版,2019,15(2):259-261.

[3] 鄭兆平,曾漢生,丁翠嬌,等.紅外熱成像測溫技術及其應用 [J].紅外技術,2003(1):96-98.

[4] 孫惠娟,李婷.基于物聯網的高速公路安全預警系統研究 [J].公路交通科技:應用技術版,2016,12(8):273-274.

[5] 伍永豪,余正紅,李聰.基于物聯網的高速公路安全預警系統研究 [J].計算機與數字工程,2014,42(2):280-285.

[6] 劉清,佘廉.高速公路預警管理系統研究 [J].科技進步與對策,2002(3):167-168.

作者簡介:肖應紅(1983—),男,漢族,湖南長沙

人,工程師,本科,研究方向:高速公路監控、通信、收費系統及智慧高速的設計;馮嚴(1996—),男,漢族,河南開封人,助理工程師,本科,研究方向:高速公路監控、通信、收費系統的設計。