松解刺法的沿革、演變與創新

張潤龍 張義 朱芷薇 李佳慧 潘俊康 胡芮

針刺療法內涵豐富,除了一般認為的刺激作用之外,針刺還具有松解作用,這類作用主要由松解刺法實現。松解刺法是針刺手法的重要組成部分,《內經》時期便大量出現,但至今尚未進行系統的歸類研究。松解刺法屬“針至病所”[1]刺法范疇,與“氣至病所”刺法相對,其松解方式可分為銳性和鈍性[2],如齊刺、揚刺等的切開作用屬于銳性松解,恢刺等的牽拉作用屬于鈍性松解[3]。本文從歷代針灸文獻入手,梳理松解刺法在各時期的發展歷程,以此為基礎對現代松解刺法進行定位,并展望其發展方向,以期對針灸學理論進行補充完善。

1 松解刺法的沿革

松解刺法的記載多見于秦漢時期,宋代以后偶有所見。通過對《現存針灸醫籍》[4]所輯書目中的刺法內容進行檢索,并結合《隋書·經籍志》等文獻,發現晉唐時期針灸學專著數目較少,對刺法的記載也較少,宋代以后開始增多,明清時期則大量出現,但明代以后針灸學專著多為匯編,少見個人論述,故明代以后很多文獻參考價值不如前代[5]。另外《內經》《難經》時期是針刺手法發展的第一個高峰,元明時期是第二個高峰[6]。綜上,本文主要從秦漢時期和宋代以后的文獻著手,對松解刺法進行梳理。

1.1 秦漢時期——繁榮階段

秦漢時期是松解刺法的繁榮階段。這一時期“針至病所”和“氣至病所”并重[7],存在大量的松解刺法,在《靈樞·官針》26種刺法中,松解刺法至少有焠刺、恢刺、齊刺、揚刺、直針刺、浮刺、傍針刺、半刺、關刺、合谷刺10種。

秦漢時期松解刺法有兩大特點,(1)明確針對病變軟組織,即“痹”或“寒”的所在位置。如浮刺和直針刺治皮痹則刺至皮或皮下,關刺治筋痹則刺至筋,合谷刺治肌痹則刺至分肉;痹的范圍大則多用針,如揚刺,痹的范圍小則少用針,如齊刺,痹的層次深則用長針。這與當時對人體結構的重視有關。(2)刺法種類豐富,描述生動。單針刺、多針刺、多向刺和撬撥刺法[8]均出于這一時期,又有“左右雞足”“直刺左右盡筋上”等活潑形象的描述。

秦漢以后,魏晉至隋唐時期松解刺法創新較少,但是此時期醫家對于焠刺的運用更為廣泛和純熟[5],亦可看作對松解刺法的深入研究。

1.2 宋代以后——邊緣化階段

松解刺法在宋代以后仍有應用并有所創新。宋代以后的針具仍保有粗硬的特點,針法亦存在“搓”等單向捻轉手法,故保留了較強的切開和牽拉等軟組織松解作用,例如(1)明末朝鮮醫書《針灸經驗方》記載“手足筋攣蹇澀,以圓利針貫刺其筋四五處后,令人強扶病人病處,伸者屈之,屈者伸之,以差為度,神效”,這與現代針刀延長攣縮的方法完全一致;(2)明代前后《瓊瑤神書》[9-10]中用于“男子筋骨疼痛”和“婦人筋骨疼痛”的升陽法和升陰法,“升陰即按要加伸,提連搓搓急按之,更使針頭頻下戰,搓摩瀉使疾如飛”,升陽法描述與之類似。《瓊瑤神書》中這種在單向捻轉基礎上輔以提插的刺法對組織有較強的牽拉作用,能夠用于治療部分筋骨疼痛,此類操作前代未有類似記錄,可看作對松解刺法的創新。

宋代以后的松解刺法逐漸處于邊緣化狀態。上述《針灸經驗方》中刺法與《官針》中“合谷刺”一致,體現出《靈樞·終始》“在骨守骨,在筋守筋”的“針至病所”的思想,卻只有操作沒有名稱,說明此類刺法雖在傳承,但重視程度不夠。此外,這些目的明確的松解刺法只是少數,更多的情況是具有松解作用的刺法沒有用在“病所”,如“蒼龜探穴”的操作類似于“合谷刺”,“盤法”、“搖法”等也有牽拉作用,但卻是用來搜氣、調氣而不是“針至病所”,未體現其松解作用。

值得注意的是,這一時期刺法的時代背景及理論基礎發生了較大的變化。宋代以后儒醫群體的出現使內科理論成為當時中醫研究的主要方向[11],這種趨勢使當時習醫的讀書人更愿意運用各種內科理論或哲學理論來指導針灸的臨床實踐,與人體解剖有關的理論和技術內容被淡化。針刺手法也出現由“針至病所”和“氣至病所”并重向“氣至病所”為主轉變,并且影響深遠,例如《瓊瑤神書》刺法、《針灸大成》“下手八法”及《金針賦》“治病八法”等與《官針》刺法在名稱上竟然無一相同,而金元以后的刺法從名稱上則體現出了明顯的延續性,乃至現代輔助行針手法[12]仍來自于金元以后的傳統手法,其理論也屬于“氣至病所”。

1.3 民國至20世紀60年代——停滯階段

松解刺法的發展在此時期陷入停滯。近代以來針灸學實現較大發展,理論上與現代醫學匯通,增添了新技術與經驗[13-14];然而針具發展為細而軟的不銹鋼針[15],傳統粗硬針具的切開作用和牽拉作用大幅減弱[16];另外刺法常遵從八種“科學觀點之針法”[17-18],其本質是不同形式的來回捻轉和提插手法,沒有擺動刺法和單向捻轉刺法,牽拉作用也大幅減弱,由此松解刺法的發展緩慢。

2 松解刺法曲折發展的原因

2.1 理論因素

松解刺法沒有合適的理論覆蓋,技術發展沒有理論的指導。決定工具、材料、技術的歸屬是理論,沒有完整的理論覆蓋,就不能擁有一項技術完整的專屬權,沒有有效的理論支撐,技術也走不遠[19]。自從秦漢時期針灸學理論重心開始向“氣至病所”轉向[7],血氣理論、經脈理論、調氣、補瀉、神經刺激等多種古今理論都無法覆蓋松解刺法,甚至現在人們習慣性的用血氣理論、調氣或者刺激神經的思想去看待這些“針至病所”的刺法,例如現代教材認為合谷刺的目的是加強刺激,恢刺要先得氣等,將松解刺法的原理與“氣至病所”混同,究其原因也是沒有合適的理論對松解刺法進行界定。

2.2 技術因素

古代外科治療基礎條件不完備,松解刺法等外治法的實施受到限制[12]。與內服中藥相比,針刺本質上屬于外科技術,需要解剖、消毒和麻醉等基礎條件的支撐,這些基礎條件在古代都不完備,所以在古代針刺的使用頻率很可能低于中藥內服[20],清初名醫徐大椿在《針灸失傳論》也提到“病者亦樂于服藥而苦于針”。具體來講,古代使用粗硬針具行松解刺法所致疼痛必然劇烈,現代類似刺法也多配合局部麻醉[21],另外消毒不到位引起感染,解剖結構不清晰出現誤傷等,都會制約松解刺法的發展。

3 松解刺法的發展現狀

3.1 松解刺法的理論現狀——尚無新論

現代產生的與松解刺法相關的理論未能完全兼容此類刺法。以銀質針療法為例,宣蜇人[22]創立了軟組織外科學,指導銀質針等治療椎管內外軟組織損害性疼痛,但是其主要理論基礎為軟組織無菌性炎癥致痛學說,盡管銀質針具有松解作用,卻并不作為主要的治療原理,對此也未進行深入探索,因此無法對松解刺法進行全面指導。其他松解刺法(如圓利針療法[23]等)的論述多集中在刺法操作方面,作用原理等理論方面涉及較少,尚未形成完整的理論,也無法直接用于總體上對松解刺法的指導。

3.2 松解刺法的操作現狀——古今相類

現代松解刺法名目繁多,但其操作技術仍然沒有跳出古典針刺技術的范疇。目前國內松解刺法發展出以單向捻轉為特點的滯針術[24]、滯動針療法[25]、動筋針療法[26],以粗針多針刺為特點的銀質針療法,以粗針多向刺為特點的浮針療法[27]、圓利針療法[23]和以粗針撬撥為主的撥針療法[28-29]等針刺技術。其中,單向捻轉刺法類似于《針灸神書》中的升陽法等,粗針多針刺類似于《官針》中的傍針刺等,粗針多向刺類似于《官針》中的合谷刺等,撥針療法類似于《官針》中的恢刺等,這些刺法均帶有古典刺法的影子。國外發展出類似技術,如用于腕管綜合征的單向捻轉技術[30],這與國內滯針技術一致;也有所謂“多針穿刺”(multiple needle puncturing, MNP)[31]技術,即利用注射針頭對病變組織反復穿刺進行松解,其原理與《官針》中的合谷刺一致。

目前松解刺法臨床應用雖廣,但對技術操作本身缺乏深入認識和研究。松解刺法在針灸學界并沒有得到專業人員的廣泛認可,認識上和研究中存在不足。(1)現代針灸學教材完整的呈現出了模式化的針灸技術流程,從取穴、揣穴、消毒、進針,到行針、得氣、補瀉,再到留針、出針,而《官針》刺法作為古典刺法單列。那么《官針》中合谷刺、關刺、恢刺等刺法是否都需要遵循此流程?是否也需要行針、得氣、補瀉?答案是否定的。教材呈現的模式化流程是對秦漢時期到現代的氣至病所刺法技術流程的精煉總結,因此《官針》中包括松解刺法在內的針至病所刺法不需要遵從此技術流程。(2)目前松解刺法研究多為臨床觀察,缺乏設計良好的臨床研究,基礎研究更少。認知和研究的缺乏可能影響松解刺法未來發展。

3.3 松解刺法的針具現狀——中外相似

國內外均研發出新型松解針具,如針刀等帶刃針,滯動針等特制單向捻轉針具。現代細毫針由古代粗針發展而來,專門用于刺激穴位;而現代針刀由注射針頭發展而來,相當于在粗針基礎上特化出末端平刃,專門用于切開松解[21],體現了現代針具的高度分工。古代用于軟組織松解的工具是圓利針、毫針、長針等不帶刃的粗針,如七寸的長針用于治療“深痹”“藏中遠痹”“深邪遠痹”等深層次的“痹”,正體現了“針至病所”的松解作用。古代不帶刃的粗針具有較強的切開作用,同時擔負著松解和刺激的雙重任務,鈹針和镵針等帶刃針用于排膿放血,并不是用于松解軟組織[21],此外滯動針比較有特色,在普通毫針的針體上增加了縱向凹槽來增加摩擦力,使之更容易纏繞肌纖維,便于牽拉產生松解作用。

國外松解針具多采用注射針頭,也開發出新型松解針具。注射針頭的作用相當于粗針,與針刀早期發展情況類似。“經皮針刺切開術”即利用注射針頭,在麻醉和超聲引導的基礎上反復穿刺松解組織,治療膝關節攣縮[31-34]、掌腱膜攣縮[35]、腱鞘炎[36]、扳機指[37-39]等疾病。此外國外也研發出了針對扳機指、腕管綜合征等的新型針具[38,40],多在粗針基礎上于尖端增設刀片以增強松解作用。值得注意的是,國內外新型針具呈現出類似的設計方式,即多選擇以粗針作為針體,并在針尖處增設刀片,國內的先發優勢逐漸被追趕。

綜上,當代松解刺法的發展由現實需求推動,實踐的發展速度已經超過了理論。松解刺法在近現代的創新多集中在針具方面,針刺技術仍未脫離古典針灸學范疇,這充分說明了古今、中西的殊途同歸,一方面印證了松解刺法的價值,同時也提示了系統認識和整理松解刺法的緊迫性。“多針穿刺”的產生和發展的歷程與“干針”極其相似,如果松解刺法長期得不到系統認知,“干針之爭”[41-43]可能會再次上演。

4 展望

認識松解刺法能拓展現代針灸學理論的邊界。針灸學不僅要傳承古代經典經驗之精華,更應該與時俱進,吸收現代科學的研究成果,使之更加完善和包容[44]。松解刺法的治療原理與現代主流針灸學的認識不同,現有理論多難以覆蓋松解刺法,現代針灸學研究強調針刺基于神經體液調節的整體作用,而軟組織松解刺法強調對局部結構的干預,因此認識和整合松解刺法能夠促進針灸學理論拓展。

4.1 針刺作用起點前移

現代研究認為[45]針刺通過刺激體表的特定部位,發揮多水平、多途徑、多靶點的整體、雙向、良性調整作用,調動機體本身固有的潛能,達到治病的目的。在這種認識下,針刺作用的起點是針刺對穴位的機械刺激,由此調動人體的自我調節系統,顯然松解刺法無法融入該理論體系。

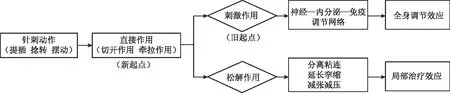

將針刺作用起點前移至針刺的直接作用即可解決矛盾。針刺手法不外乎提插、捻轉和擺動三類動作,這三類動作產生切開和牽拉作用,稱之為針刺手法的直接作用。直接作用既可刺激穴位[46,47],也可松解組織[30,48],刺激和松解都是直接作用引出的作用效應,最終獲得全身調節效應或局部治療效應(如圖1)。將針刺作用的起點前移至針刺直接作用,可以從理論上兼容各種松解刺法,使針灸學理論更全面。

圖1 針刺作用起點前移

4.2 完善針灸學體系

納入松解刺法以后,針灸學體系會更加完善。(1)完善針灸體系。現代針灸學研究多集中在經脈、腧穴、循經取穴、細針、調氣、整體調節等關鍵詞,而松解刺法則關注經筋、阿是穴、以痛為腧、粗針、調筋、局部治療等關鍵詞,二者存在二元對立式的互補關系。現代針灸學體系中前者明顯占優勢,而對后者的認識則相對粗淺。對松解刺法的深耕將有利于針灸學體系的完善。(2)拓展研究模式。我國曾對經脈實質、針刺作用機理等關鍵科學問題進行過廣泛而深入的研究并取得相當的進展,也積累了相當的經驗,但這仍然是氣至病所刺法單一方向上的進展。對于包括松解刺法在內的針至病所刺法的研究如何開展,與氣至病所刺法的研究模式有何異同是值得思考的問題。

5 結語

松解刺法源遠流長,是針灸臨床實踐中不可或缺的一個環節,卻未獲得理論的完整覆蓋。歷史的變遷造就了這種刺法的興衰變化,在科技快速發展的今天,重新審視松解刺法的豐富表現形式及內涵,將其納入針灸學體系勢在必行。系統研究松解刺法并發展相應理論,有利于促進針灸學的理論框架的優化,實現針灸學全面發展。