詭異身份證

一天深夜,我與幾位朋友在酒吧分手,就打車返回獨居公寓。搖晃著走過三樓幽靜的走廊,直接來到307,站住,還好,我應該沒醉。房間還認得。

就在低頭插門卡時,忽然,發現腳下正踩著一張卡片。想著一定又是小廣告,彎腰拾起一看,是張身份證。借著燈光仔細查看,嗯,是一張聚酯薄膜密封的,單頁卡式第一代過期身份證,15位編碼已經磨損的看不清楚。而證件中間有一道明顯的折痕,讓我有理由猜測,張身份證一定是小偷手里的開門行竊工具。只有白玉蘭三個字的名字依然清晰可見。證中年輕女主人的那半張面孔也已不甚清晰。進入房間后,順手把那身份證插在一幅木框畫的縫隙里。

周六,我從公司會餐的酒店,趕回公寓已是深夜11點多。就在我習慣性的在衛生間洗漱之際,突然,我怔住了。鏡子里出現一張人臉,詭異的朝我微笑,背景就是那張風景畫。確切地說,是身份證上的女人一半清晰,一張模糊的臉。一時內心驟然大駭,我強壓著心臟的狂跳,緩慢的回頭一看,怎么?什么都沒有?接著只聽“啪嗒”一聲,那張身份證從畫框里跌落在地上。難道剛才是出現了錯覺?我踉蹌著彎腰拾起就扔進了垃圾桶。由于喝酒的緣故,我倒在床上酣然入睡。

周一照常上班。我坐在電腦前,從包里取出資料,可不知怎么?就是尋找不到優盤。一急,把包來了個底掉,嘩啦一聲,優盤、充電器、房卡、香煙和幾顆巧克力滑落滿桌,其中那張身份證也隨著跌落在眼前。我伸手拿起一瞧,這不是扔進垃圾桶里的那張身份證?我一頭霧水。甚至嚴重懷疑自己精神出了問題。我試著問哆啦,你沒感覺我最近有啥反常?他狡黠的看著我說,你不是常這樣神經兮兮的嗎?

這天夜晚,外面黑漆漆的。我在公司加班,正在核算最后幾行數字時,不知怎么,電腦忽然卡機。我趁機休息了一會,還吸了半支煙。待我從新啟動電腦后,屏幕上突然彈出一個小窗,里面閃爍著一張滾動的卡片,仔細一瞧,媽呀!還是那女人一半清晰,一半模糊的臉。不過五,六秒后,滾動的卡片就消失的無影無蹤。幾天后,用哆啦教我的腹式呼吸,這才從恐懼與焦慮中走出來。

又是一個加班的夜晚,月亮很高很遠,不巧的是那天晚上寫字樓突然停電。哆啦說,哥們,趕緊撤!之后,就被他硬拉去“海華浴都”泡澡。那晚是盡興的,直到深夜我才回到公寓。剛想開門,可怎么也摸不到房卡,急得我原地打轉。正在躊躇之際,只聽“吧嗒”一聲,一張卡掉在地上,我連忙拾起,順手往電子門鎖縫里一插,只聽“嘟”一聲房門被打開,再低頭一瞧,怎么?手上捏著的根本不是房卡。我的心劇烈的顫抖了一下。“顫抖”模式還沒結束,我就感覺嗓子奇癢,沒忍住打了一個炮竹般的噴嚏。從此,那張身份證就一直帶在我身邊。

有一天傍晚我在公園散步,快步了二圈,額頭就開始冒汗。我放緩腳步從口袋里掏出衛生紙擦汗,不料,把那張身份證也帶落在地上。剛彎腰撿起,就碰見老客戶陳先生也帶著三歲的小兒子在溜達,我趕忙與他打了個招呼。這時只聽那小孩說了句:叔叔,你身邊的阿姨是誰?

我終于知道詭異的事件出自那張“身份證”。于是我聯系在派出所工作的同學,在他的幫助下,查找到,某縣城當年被拐兒童報案檔案,經過篩查核實,以及DNA比對,證明白玉蘭是我的親生母親。我是她被拐賣的兒子。很不幸,她已經死了。帶著對親生兒子被拐賣的悲痛。

九月份的一天下午,我從廣州出差回到市里。當打開房間的那一瞬間,馬上驚異地發現,清掃過的屋子清新無比,空間還彌漫著令人愉悅的香味。茶幾上擺放著一塊生日蛋糕,上面用粉紅色的奶油寫著:兒子生日快樂!

這一刻,我突然聽見腳步聲從走廊由遠及近,幽幽地過來。

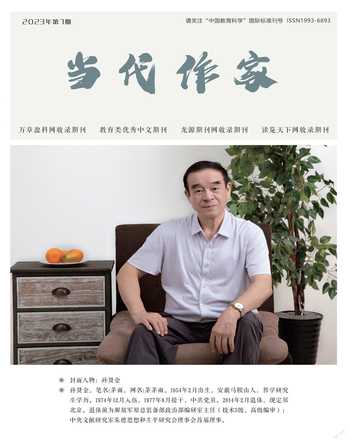

作者簡介

山立,供職于西北農林科技大學。中國微型小說學會會員,陜西省作家協會會員,陜西省科普作家協會理事。編著出版科普圖書六部、出版個人詩集二部、個人小小說專集一部,同時在《小說月刊》、《故事會》、《長篇小說選刊》、《金山》、《北方文學》、《民間故事選刊》、《小品文選刊》、《喜劇世界》、《作家報》等刊物雜志上發表文學作品500余篇。