黔北地區五峰-龍馬溪組巖相組合特征

段再容

(成都理工大學地球科學學院,四川 成都 610000)

美國“頁巖氣革命”改變了美國作為能源需求大國的地位,天然氣進口量大幅下降,降低了能源對外的依存,增加了能源的出口,明顯的改善了美國的經濟和環境,優化了能源消費格局,動搖了世界天然氣市場,影響著世界的政治經濟和能源格局,美國“頁巖氣革命”的成功起到了頁巖氣產業全球化示范效應,使全世界都認識到頁巖氣開發的重要性,其他國家也紛紛跟進頁巖氣的研究與勘探開發工作,進一步加強了頁巖氣在非常規天然氣中的地位,我國作為能源消費大國,能源消費以煤炭為主,天然氣大量依靠進口,受到美國頁巖氣成功開發的影響,為進一步優化能源消費結構,開始大力發展研究頁巖氣。

頁巖氣主要以吸附態或游離態儲存于暗色泥巖層系中,是一種高效清潔的非常規天然氣,成分以甲烷為主,與煤炭相比,燃燒釋放的二氧化碳只有煤炭的一半,我國頁巖氣資源豐富,可采資源量為世界第一,我國頁巖分布廣泛,具有南北交替,東西分異的特點,南方是以古生界為主的海相頁巖,北方是以新古生界為主的陸相頁巖,海相頁巖分布穩定、優質頁巖厚度大、TOC含量高,有利于現階段我國的技術開采,我國現在主要開采的是四川盆地及周緣地區為主的南方地區下寒武統筇竹寺組和五峰-龍馬溪組等[1]。

1 黔北地質概況

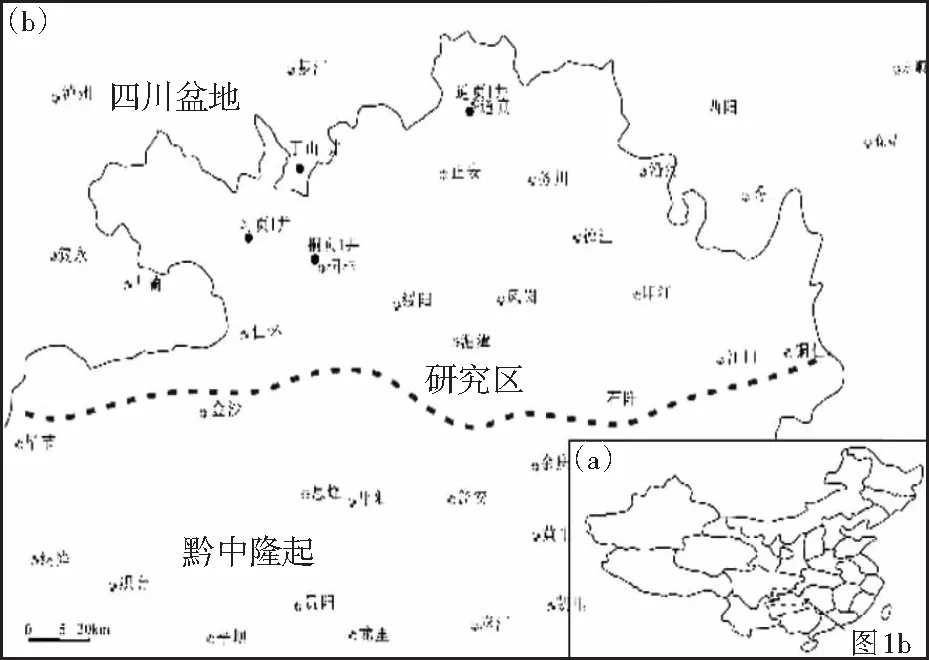

黔北地區是指遵義斷層以東、貴陽-鎮遠斷層以北的貴州省北部行政區域,面積為4.9×104km2,地理位置,地形條件與川南相似,相接與渝東南地區和湘西地區(見圖1)。黔北地區屬于四川盆地外部,構造復雜,發育褶皺以及斷裂,從大地構造上位于上揚子地臺區,黔北地區的構造演化與揚子地臺的區域構造演化具有一致性,揚子地臺的演化過程經歷了多種構造運動(雪峰、加里東、海西、印支、燕山、喜馬拉雅運動)。通過這些運動,揚子地臺構造異常復雜[2]。

圖1 黔北地區構造位置圖(底圖據參考文獻[3])

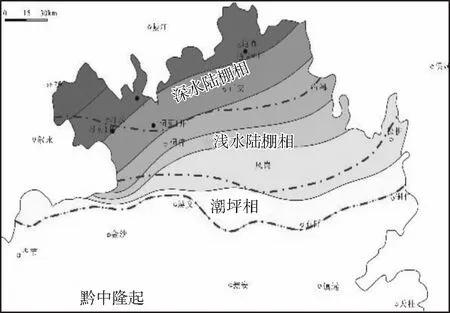

圖2 黔北地區沉積相平面展布圖(底圖據貴州頁巖氣勘探報告, 2013)

由于經歷多期構造運動,黔北地區多發育,斷裂以北東向為主,由多個不同走向的斷裂相互切割組成。黔北地區受到海相碳酸鹽巖地層較發育的影響,通常巖石脆性較高,斷層傾角較大,甚至出現有的斷面直立或者發生倒轉。受復雜構造影響,黔北地區以擠壓變形為主,具有走滑的特點。

2 五峰-龍馬溪組頁巖特征

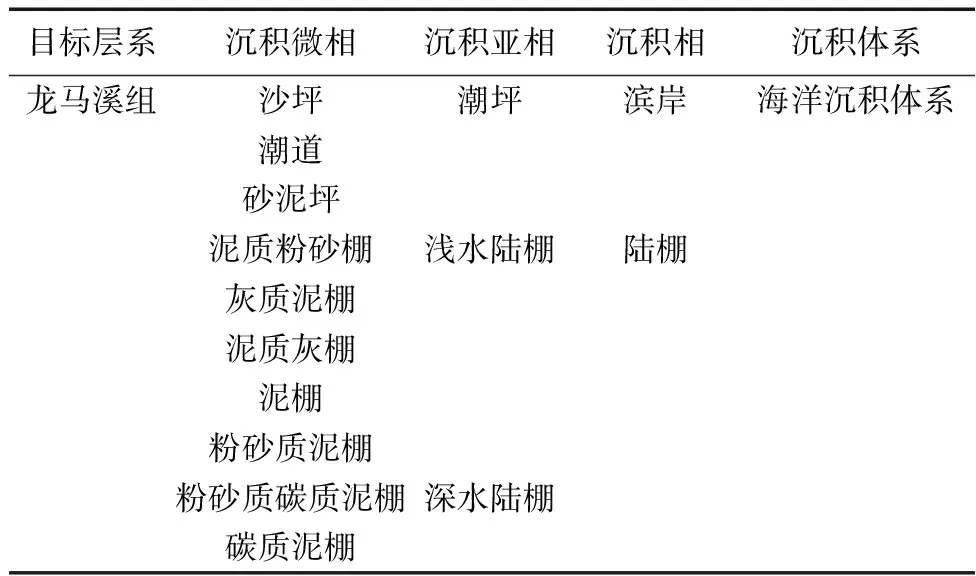

沉積相類型包括濱岸相和陸棚相,其中濱岸相包括砂坪微相、潮道微相及砂泥坪微相;陸棚相包括淺水陸棚和深水陸棚。

表1 黔北地區頁巖地層沉積相劃分

2.1 沉積相特征

五峰組:鉆厚5~10 m,沉積相屬深水陸棚,巖性主要為黑色粉砂質碳質泥巖,剖面呈薄片狀,富含筆石化石。相鄰道真巴漁沙壩水庫剖面該段呈薄板狀,含黃鐵礦及數層斑脫巖。與下伏臨湘組灰巖界限平整。沉積相屬深水陸棚,強還原環境,生物懸浮沉降,保存完好[3]-[4]。

龍馬溪組:鉆厚約20~80 m,沉積相屬于淺水陸棚,水動力作用較弱,巖性主要為灰黑色含粉砂碳質泥巖,富含筆石,宏觀沉積構造不發育,屬深水陸棚沉積,強還原環境。向上筆石減少,至上部間含腕足、腹足、瓣鰓類底棲生物,出現浮游生物與底棲生物共生的狀態。生物介殼完整,順層分布。有機質含量低,巖石顏色深灰-灰色。沉積相屬淺水陸棚,水動力條件總體較弱,但還原性減弱。

2.2 沉積相平面展布

早期我國學者研究發現中山揚子地區盆山格局發生重大轉變的時期為晚奧陶-早志留時龍馬溪期,經歷擠壓、褶皺造山等過程,在隆起帶遵義-石阡-銅仁一線以南地區隆升為陸,北相自潮坪相沉積逐漸過渡為局限淺海沉積相,由南向北地層厚度、富有機質頁巖厚度增加。

3 五峰-龍馬溪組巖相劃分及其特征

3.1 巖相劃分

本文通過含氣量與TOC含量的關系劃分,TOC含量大于3%的是富碳頁巖相,TOC含量介于2%到3%之間的是中碳頁巖相,TOC含量低于2%的是貧碳頁巖相,再結合礦物含量進行細劃分,研究區域巖相主要可劃分為7類,分別為富碳硅質頁巖巖相、富碳碳酸鹽-硅質頁巖巖相、中碳硅質頁巖巖相、中碳碳酸鹽質-硅質頁巖巖相、中碳硅質-碳酸鹽質頁巖巖相、中碳黏土質頁巖巖相、貧碳黏土質頁巖巖相。

3.2 巖相類型及特征

3.2.1 富碳硅質頁巖巖相

該巖相屬深水陸棚相,巖性主要為黑色碳質巖和硅質頁巖,富含筆石(>60%)和放射蟲化石(20%),發育塊狀構造以及黃鐵礦紋層。由于該巖相位于水體最深處,環境特征為厭氧和高還原性,有機質容易富集和保存。TOC含量最高,介于3%~6%,平均含量約4%;黏土礦物含量介于2%~34%,平均含量約17%;石英與長石礦物含量最高,介于48%~84%,平均含量約66%;碳酸鹽礦物含量介于2.4%~17.6%,平均值約7.5%之間;含氣量介于2.3~8.6 m3/t之間,平均值為4.8 m3/t;主要發育有機質孔隙和較少發育粒間孔和粒內孔以及微裂縫,有機質孔形態發育有橢圓狀、蜂窩狀等,孔隙度一般介于3%~8%,平均值約5%[5]。

3.2.2 富碳酸鹽質-硅質頁巖巖相

巖性主要為黑色-灰黑色粉砂質頁巖,發育水平層理,化石富含化石主要為筆石和硅質放射蟲,發育大量黃鐵礦結合,形態多樣。TOC含量介于3%~5%,平均值約3.8%;黏土礦物含量介于2%~34%,平均值為23%;石英和長石礦物含量介于41%~80%,平均值60%;碳酸鹽礦物含量介于10.2%~37.8%,平均值約20.0%;含氣量介于2.0~5.5 m3/t,平均值為3.3 m3/t;主要發育有機質孔和粒內孔,較少發育微裂縫和粒間孔,有機質孔發育有橢球狀、狹縫狀等,孔隙度一般介于3%~7%,平均值約4.5%。

3.2.3 中碳硅質頁巖巖相

巖性主要為黑色粉砂巖和筆石硅質巖,筆石含量約16%,發育水平層理,發育大量黃鐵礦結合,形態多樣。TOC含量介于2%~3%,平均值約2.5%;黏土礦物含量介于4%~35%,平均值21%;石英和長石含量介于34%~75%,平均值約58%;碳酸鹽礦物含量介于4.5%~19.8%之間,平均值約8.8%;含氣量介于1.2%~5.0 m3/t,平均值為3.0 m3/t;主要發育有機質孔和粒間孔,較少發育裂縫,有機質孔多呈近橢圓狀,孔隙度一般介于2%~8%,平均值約5%。

3.2.4 中碳碳酸鹽質-硅質頁巖巖相

巖性主要為黑色、灰黑色粉砂頁巖和含鈣質粉砂頁巖,發育水平層理,筆石較少,發育較少黃鐵礦結核。TOC含量介于2%~3%,平均值約2.45%;黏土礦物含量介于12%~35%,平均值約21%;石英和長石含量介于36%~61%,平均值約48%;碳酸鹽礦物含量介于16.6%~40.4%,平均值約25.4%;含氣量介于1.5~4.3 m3/t,平均值為2.5 m3/t;主要發育有機質孔、粒間孔和微裂縫,有機質孔形態發育球狀、橢球狀等,孔隙度一般介于3%~7%,平均值為5%。

3.2.5 中碳硅質-碳酸鹽質頁巖巖相

巖性主要為黑色含鈣質粉砂頁巖,粉砂質成分主要為硅質礦物和碳酸鹽礦物,紋層較少發育,蘊含化石較少。TOC含量介于2%~3%,平均值約2.2%;黏土礦物含量介于6.5%~39.5%,平均值約27%;碳酸鹽礦物含量介于24.2%~50.4%,平均值約32.8%;含氣量介于2.1~3.0 m3/t,平均值為2.6 m3/t;主要發育粒內孔,粒內孔形態發育球狀、橢球狀等,孔隙度一般介于2%~6%,平均值為4.8%。

3.2.6 中碳粘土質頁巖巖相

巖性主要為黑色泥頁巖,發育較少水平層理,蘊含筆石較少。粘土礦物以伊利石為主。TOC含量介于2%~3%,平均值約2.6%;粘土礦物含量介于40%~58%之間,平均值約45%;石英和長石含量介于28%~47%,平均值約37%;碳酸鹽礦物含量介于4.4%~24.8%,平均值約11.4%;含氣量介于2.4~2.8 m3/t,平均值為2.55 m3/t;主要發育粒間孔和微裂縫,孔隙形態發育片狀、橢圓狀等,孔隙度一般介于4%~6%之間,平均值約4.8%。

3.2.7 貧碳粘土質頁巖巖相

巖性主要為深灰、灰綠色泥巖,發育泥質結構,粘土礦物以伊利石為主。TOC含量最低(1.1%~1.8%,平均值約1.5%);粘土礦物含量介于41%~54%,平均值約47%;石英和長石含量介于19%~38%,平均值約30%;碳酸鹽礦物含量介于2.2%~19.2%,平均值約4.6%;含氣量介于1.2~2.7 m3/t,平均值為1.9 m3/t;主要發育粒間孔,孔隙形態發育近圓狀、扁圓狀等,孔隙度一般為3%%~5%,平均值約3%。

3.3 巖相組合特征

黔北研究區域中的有利頁巖巖相組合分布在龍馬溪組下部,平面上厚度及組合類型有變化。NS方向有利頁巖巖相組合較薄,厚約20 m,主要是富碳硅質頁巖巖相和富碳碳酸鹽質-硅質頁巖巖相組合;SE方向類型發生變化,有利頁巖巖相組合厚度一般(30 m),主要是富碳硅質頁巖巖相、富碳碳酸質-硅質頁巖巖相夾富碳黏土質頁巖巖相組合。從S至N方向,富碳黏土質頁巖巖相逐漸變厚。

4 討論

影響巖相類型和組合的因素有很多,有外部因素和內部因素。外部因素主要是沉積環境、構造演化;內部因素主要是有機碳含量、礦物成分、密度、巖石物性等。

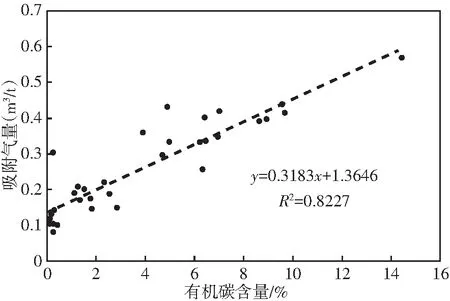

有機碳(TOC)含量是影響頁巖氣的主要因素之一,也是最重要的影響因素,與頁巖的物理化學性質、顏色、密度等也密切相關,甚至影響著裂縫和孔隙的的發育,具有較高TOC含量的頁巖具有更高的吸附能力。黔北地區五峰-龍馬溪組黑色頁巖有機質形態多樣,有機碳(TOC)含量越高裂縫與孔隙越發育,賦存氣體越多含氣量越高,有機碳(TOC)含量與含氣量成正相關(見圖3)。

圖3 有機碳含量與吸附含氣量關系圖(據參考文獻[3])

礦物成分的不同很大程度上決定著不同巖相之間的差異,脆性礦物(石英+長石)的含量決定了巖石脆性,從而影響著微裂縫的發育,微裂縫發育導致孔隙度高,繼而影響著含氣量,脆性礦物一般縱向從下向上逐漸減少,與含氣量成正相關。脆性礦物含量越高則粘土礦物含量越低,粘土礦物含量一般縱向從下向上逐漸增加,總體上與含氣量成負相關。

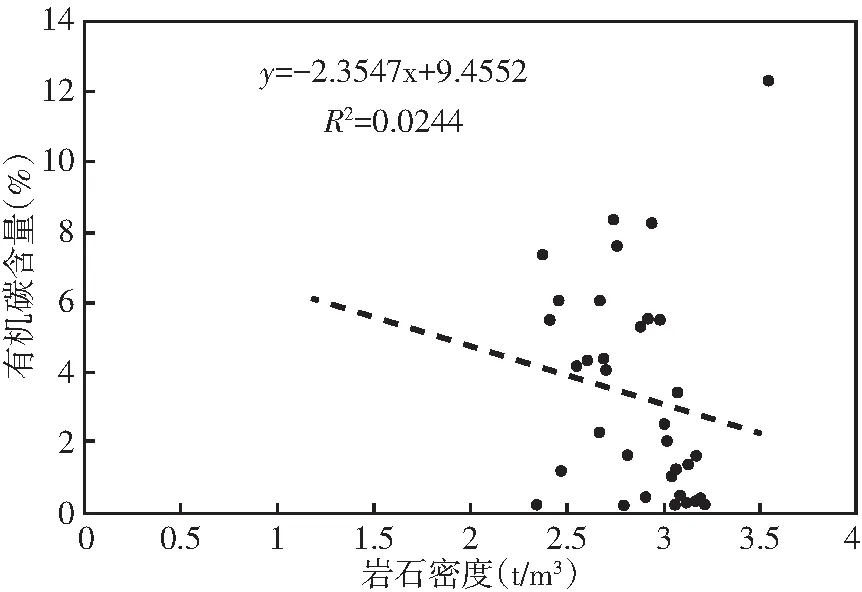

密度小,孔隙發育賦存氣體多,古生物多有機碳(TOC)含量高;密度大,孔隙發育困難賦存氣體少,古生物少有機碳(TOC)含量低,隨著密度的增大有機碳含量是逐漸減小的(見圖4)。

圖4 黔北地區富有機質頁巖密度與有機碳含量關系圖(據參考文獻[3])

5 結論

我國廣泛發育海相頁巖、陸相頁巖和海陸過渡相頁巖,但是地質環境復雜,現階段主要開采南方海相頁巖,主要是四川盆地及周緣地區為主的南方地區下寒武統筇竹寺組和五峰-龍馬溪組等。黔北地區處于四川盆地外緣廣泛發育五峰-龍馬溪組富有機質黑色頁巖,其中富碳硅質頁巖TOC含量和脆性礦物含量最高,TOC平均值約4%,脆性礦物平均含量約66%。貧碳粘土質頁巖TOC含量和脆性最低,TOC含量平均值約1.5%,脆性礦物含量平均值約30%,在垂直方向上大致呈現出從下到上TOC含量逐漸減少,脆性礦物含量逐漸減少的性質。縱向上巖相類型依次過渡,平面上,巖相類型變化較大,向東南方向,從貧碳粘土質頁巖巖相逐漸向富碳質頁巖巖相類型過渡。影響含氣量的主要是有機碳(TOC)含量,甚至影響著裂縫和孔隙的的發育,有機碳(TOC)含量與含氣量成正相關。其次是礦物含量,脆性礦物含量與含氣量成正相關,粘土礦物含量與含氣量成負相關。密度與含氣量成負相關、孔隙度與含氣量成正相關。還有含水飽和度、沉積環境等都對含氣量有著不同的影響。