國內建筑碳排放研究可視化分析*

司 琪,徐非凡,馬瑞江,劉 石,常 影,趙延軍,銀克儉

(1.中建工程產業技術研究院有限公司,北京 101300; 2. 山東大學土建與水利學院,山東 濟南 250061; 3.中國建筑第四工程局有限公司,廣東 廣州 510665 )

0 引言

隨著全球氣候變化形勢日益嚴峻,世界各國和不同地區逐漸重視碳排放問題。碳達峰、碳中和目標的實施作為我國“十四五”時期的重要任務之一,已被納入生態文明建設整體布局中。歐洲建筑師協會指出,建筑業及相關行業消耗了地球50%的能源,造成了50%的空氣污染,排放了42%的溫室氣體[1]。在中國,建筑全過程碳排放總量為49.97億t CO2,占全國碳排放的50.6%[2]。因此,建筑業應成為實現低碳發展的重點研究領域,實現建筑業的低碳減排對全球減排工作具有現實意義。

本文主要借助文獻計量方法定量分析國內建筑碳排放的研究現狀、研究熱點和發展趨勢及存在的問題,旨在為后續其他學者研究建筑碳排放提供一定的參考,助力早日實現“雙碳”目標。

1 數據來源與方法

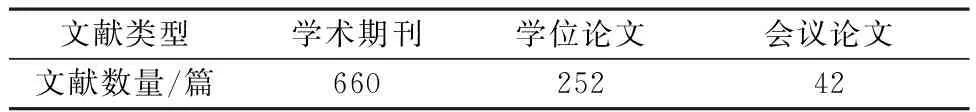

基于中國知網數據庫(以下簡稱CNKI),以“建筑碳排放”為主題詞進行檢索,檢索時間為2000年1月1日—2022年4月30日,選擇了三類文獻進行分析,文獻數量如表1所示。

表1 檢索文獻數量統計Table 1 Statistics of the number of retrieved literatures

統計總發文量954篇,其中學術期刊660篇,學位論文252篇,會議論文42篇。剔除53篇作者、刊名、發表時間等信息不全及科普宣傳和會議通知等文章,對901篇文章進行可視化分析。

本研究采用以數量統計為基礎的文獻計量學分析方法,對國內建筑碳排放的相關研究文獻進行分析。CiteSpace是基于Java語言開發的一個信息可視化文獻計量分析工具,主要通過尋徑網絡算法和共引分析理論對文獻進行計量,并通過可視化圖譜對學科發展狀況、研究熱點和發展趨勢進行預測。本文應用CiteSpace 5.8.3R生成不同的可視化圖譜,分別對作者、機構、關鍵詞進行共現、聚類、突現分析。

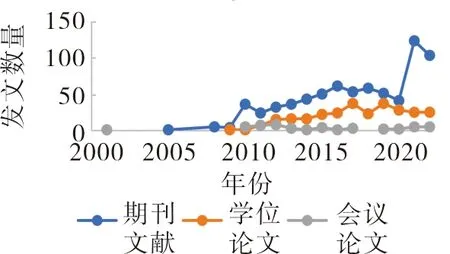

2 建筑碳排放研究時空分布

發文量的變化能反映一個領域的發展狀況以及未來的研究趨勢[3],近20年CNKI中“建筑碳排放”相關研究領域文獻數量雖有波動,但整體呈上升趨勢,如圖1所示。文獻發文數量可分為4個階段,2001—2008年,發文數量較少,只在2001年、2005年、2008年零星出現;2009—2012年,發文數量有較大波動,會議論文以及學術論文整體上升,期刊論文出現了先快速上升后下降的情況;2013—2020年,文獻數量整體增長緩慢,個別年份出現了數量下降的情況;2021年以后,期刊論文數量呈現爆發式增長。

圖1 文獻發表數量Fig.1 Number of published literatures

2021年發文量最多,這表明相關學者對“建筑碳排放”的關注度逐漸增強,主要和國內外對“溫室氣體”和“二氧化碳”的關注度有關,尤其是國家“雙碳”目標出臺后,關注度空前高漲。

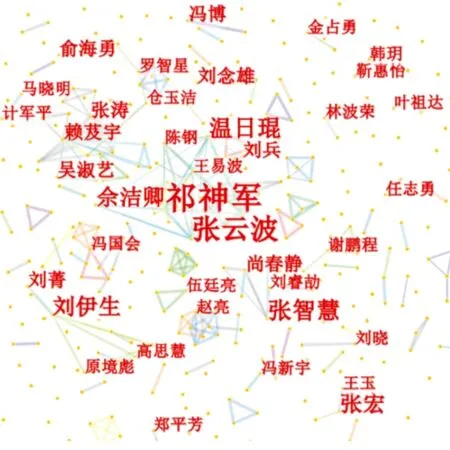

對901篇文章進行作者共現圖譜分析,如圖2所示,納入的文獻共涉及作者428人,連接數為246,密度為0.002 7,合作關系整體比較松散。發文最早的作者為中國建筑標準設計研究院的張躍峰,在2001年全國建筑鋼結構行業大會上發表。期刊論文發文年份最早的作者為高運周,在2005年發表。從圖2可以看出,華僑大學土木工程學院的祁神軍、張云波、溫日琨、佘潔卿、劉兵、王易波、陳剛等形成研究團隊,其他團隊雖然發文數量不高,但也呈現出團隊研究的趨勢,如以清華大學建設管理系的張智慧、東南大學的張宏、清華大學建筑學院的林波榮等為代表的團隊。

圖2 作者共現圖譜Fig.2 Author co-occurrence map

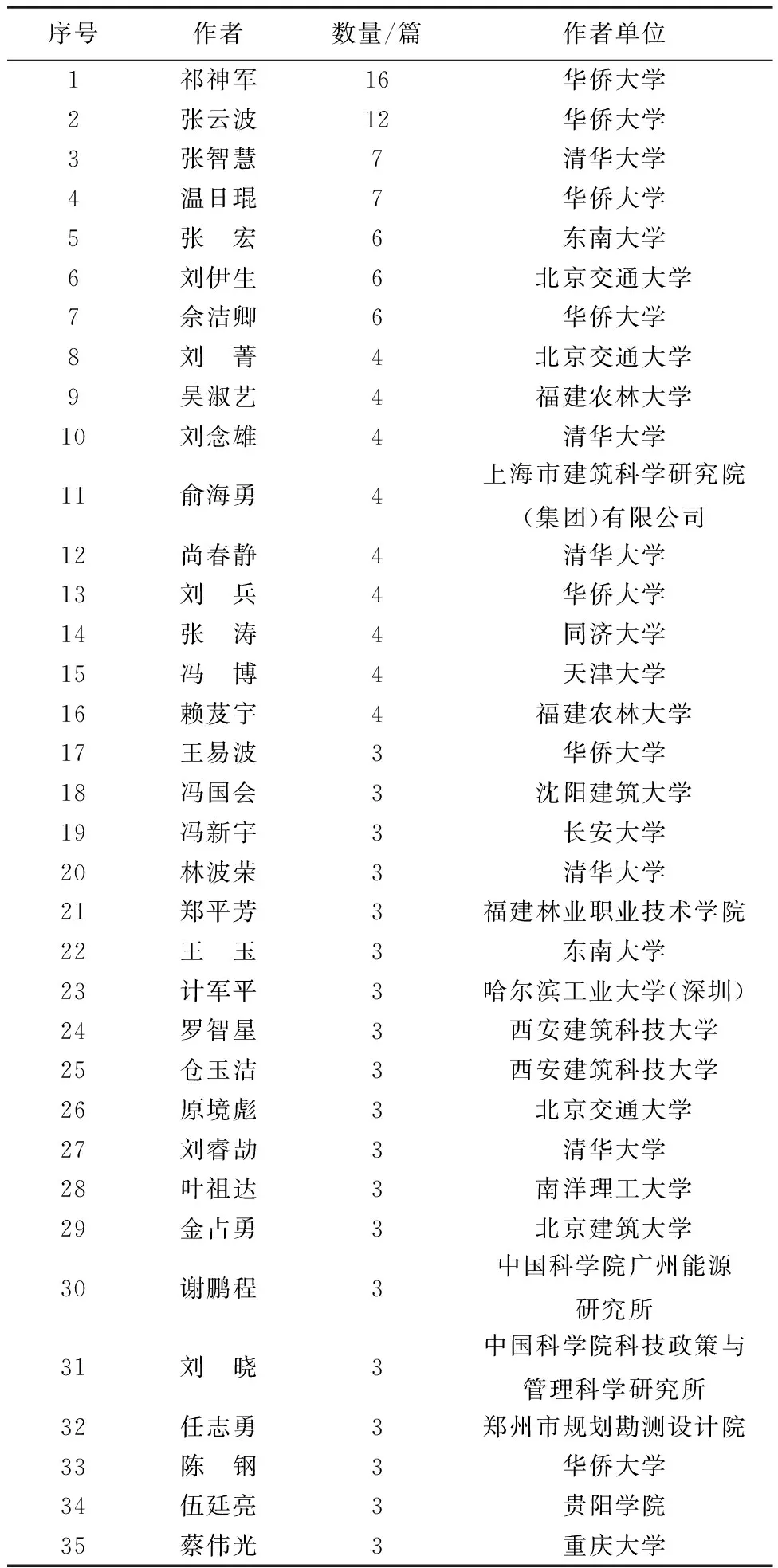

計算該領域的核心作者人數,核心作者最低發文量Q=0.749×C1/2(Q為核心作者最少發文數,C為發文數量最多作者發文數),發文量最多的作者為祁神軍,發文數量為16篇,即C=16,Q≈3,得出核心作者共35人,如表2所示,可以看出,建筑碳排放領域研究發文的作者主要來自經濟較發達的北京、上海、福建等地區的高校,如清華大學、同濟大學、華僑大學等,以及傳統的建筑類學校,如天津大學、西安建筑科技大學、沈陽建筑大學等。

表2 發文數量≥3的作者Table 2 Authors whose number of publications ≥3

3 建筑碳排放研究熱點

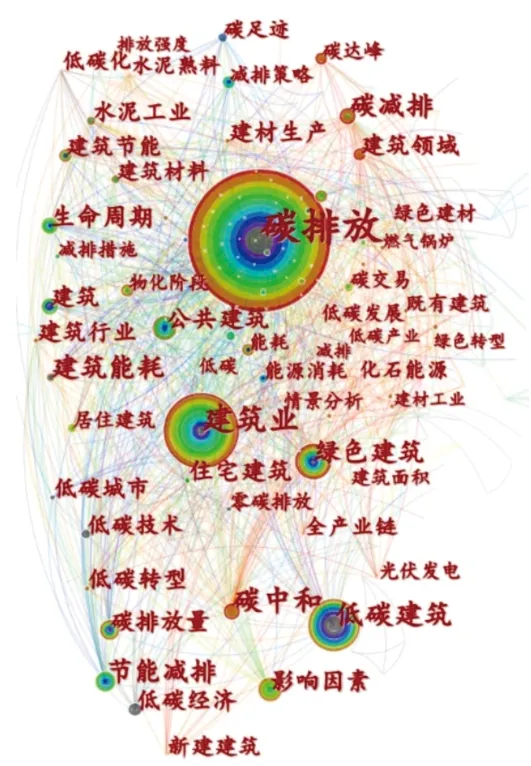

關鍵詞是對研究內容的高度概括和凝練,當關鍵詞出現的頻率越高,表明該關鍵詞所代表的研究內容得到的關注越多。節點隨詞頻的增大而增大,同時,每2個關鍵詞共同出現的次數可根據連接關鍵詞線條的粗細來判定,從而測得其間的親疏關系。通過顏色衡量詞頻出現的時間,暖色調的顏色表示關鍵詞近期出現過。建筑碳排放相關研究的關鍵詞共現圖譜如圖3所示,包含439個關鍵詞和1 187條連線,密度為0.012 3。統計頻次≥5的關鍵詞如表3所示。研究熱點除了碳排放和建筑業外,還有低碳建筑、綠色建筑、影響因素、碳中和、公共建筑、節能減排、生命周期等。

圖3 關鍵詞共現圖譜(頻率≥10)Fig.3 Keyword co-occurrence map (frequency≥10)

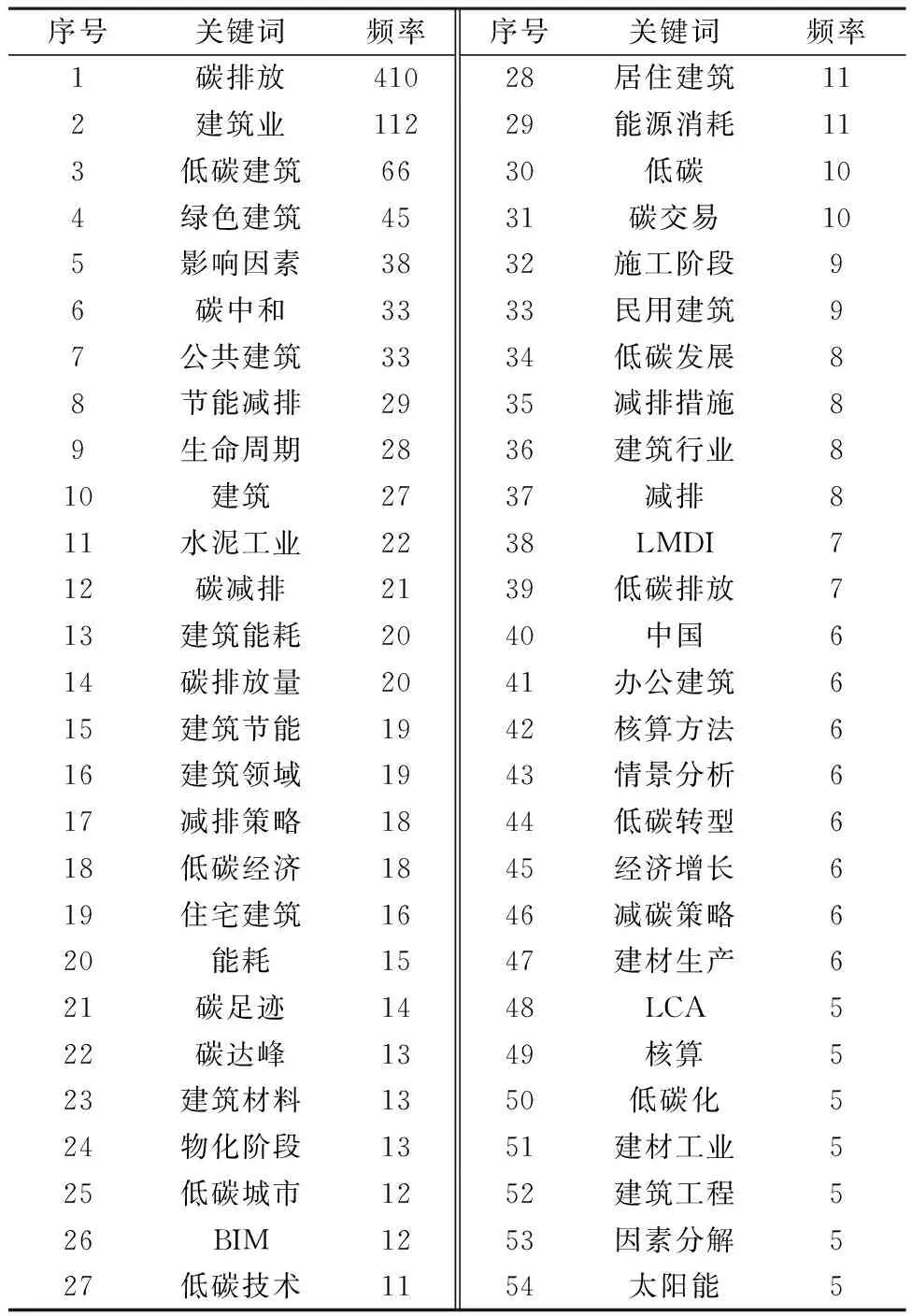

表3 關鍵詞分布情況(頻率≥5)Table 3 Distribution of keywords (Frequency ≥5)

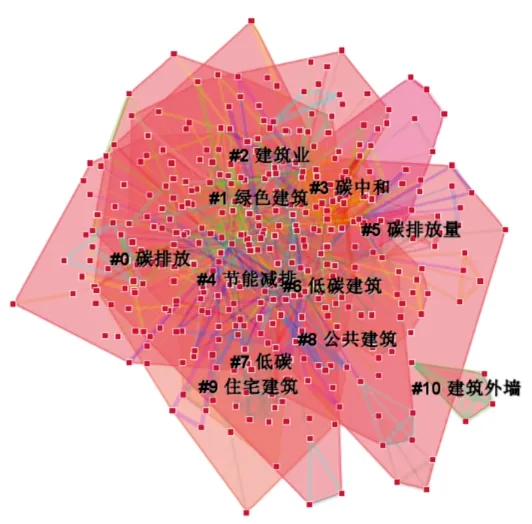

在關鍵詞共現分析基礎上進行聚類分析。CiteSpace根據網絡結構和聚類的清晰度提供了表示網絡模塊度的模塊值(Q值)和用于衡量網絡同質性的輪廓值(S值)。Q值>0.3表明聚類結構顯著;S值>0.5表明聚類結果合理,S值>0.7表明聚類是高效且令人信服的。經計算,Q=0.547 9,S=0.859 4,圖譜能較好地反應該領域的研究熱點,聚類結果如圖4所示。

圖4 關鍵詞聚類圖譜Fig.4 Keyword clustering map

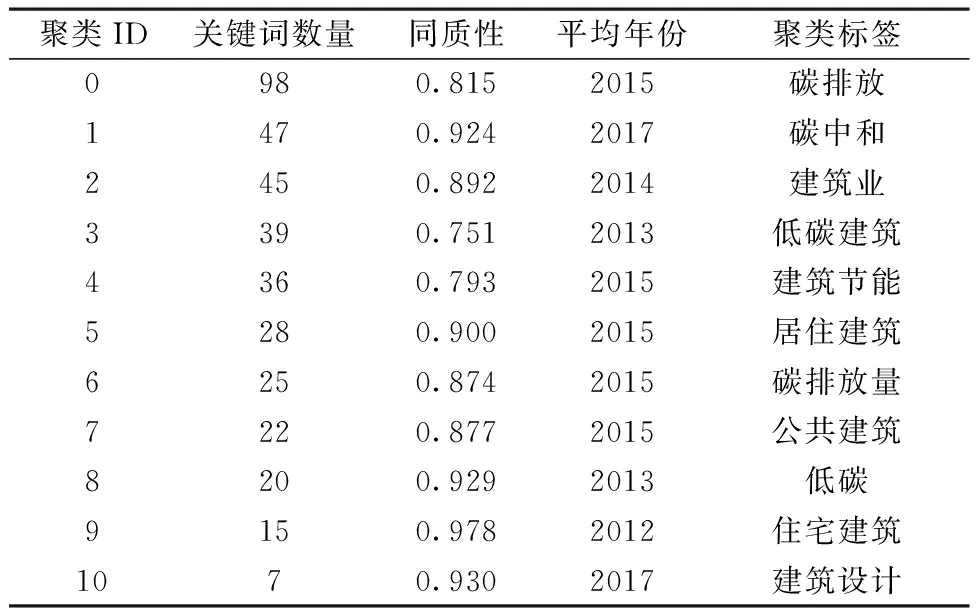

每個聚類由多個緊密相關的詞組成,聚類標簽數字越小,表明聚類中包含的關鍵詞越多。通過聚類分析,選取了11個有意義的聚類,如表4所示。關鍵詞數量>40個以上的聚類有碳排放、碳中和、建筑業。關鍵詞聚類圖譜中有多個聚類重疊,表明該部分聚類間聯系緊密,即“建筑碳排放”研究雖各有差異,但主題集中。

表4 聚類結果Table 4 Clustering results

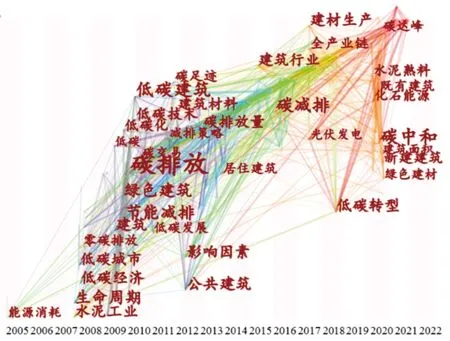

將關鍵詞共現圖譜轉換為時區圖,如圖5所示。時區圖是將相同時間內的節點集中在同一時區內,按照從遠及近的順序排列,從時間維度上表示某一領域的演進過程,從而清晰地展現關鍵詞的更新,對預測未來幾年主題的發展趨勢有很大價值。需要說明的是關鍵詞展現的時間為第一次出現的年份,后續出現的次數累計在第一次出現的年份,并以節點大小展現出頻次的高低。

圖5 關鍵詞時區圖譜(頻率≥15)Fig.5 Keyword time zone map (frequency ≥15)

從時區圖中可以看出,國內“建筑碳排放”可追溯到2008年,出現了高頻關鍵詞“零碳排放”,2009年為一個拐點,出現了大量高頻關鍵詞,2021年為另一個拐點,出現了“碳達峰”“碳中和”等高頻關鍵詞。

根據關鍵詞時區圖譜和發文量,可以將研究趨勢分為4個階段。

1)探索階段(2001—2008年)

這一階段研究熱點為能源消耗、生命周期方法、水泥工業等。

2)爆發階段(2009—2012年)

研究熱點較多,主要有:低碳經濟、低碳技術、低碳建筑、綠色建筑、節能減排、碳交易、減排策略等。

3)穩定階段(2013—2020年)

研究熱點主要為評價體系、計算模型、光伏發電、核算方法、發展路徑、脫鉤等、全產業鏈、低碳轉型。

4)新發展階段(2021—至今)

研究熱點主要為碳達峰、碳中和、綠色建材、綠色轉型、在未來一段時間內,會繼續開展碳達峰、碳中和、綠色轉型等相關研究。

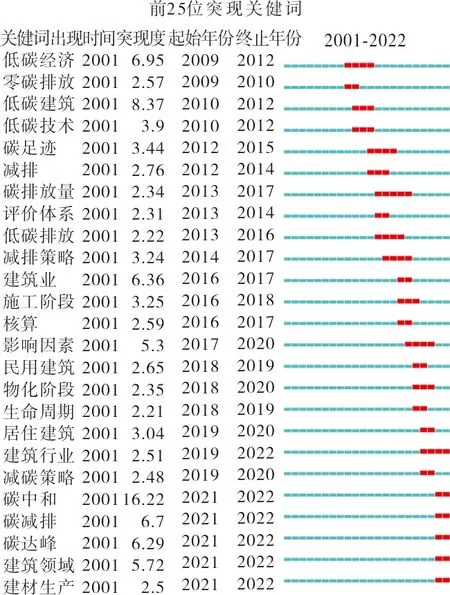

將關鍵詞進行突現性分析,可以清晰地發現近年來建筑碳排放相關研究領域的前沿及其迭代情況,共得到25個突現詞,如圖6所示。突現詞的突現條中,紅色代表該突現詞在這一時間段內研究活躍。突現強度最大的關鍵詞是“碳中和”(16.22),其次為“低碳建筑”(8.37)、“低碳經濟”(6.95),“建筑業”(6.36)、“碳達峰”(6.29)。突現時間較近的關鍵詞有“核算”“影響因素”“減碳策略”“碳中和”“碳減排”“碳達峰”建材生產。

圖6 國內建筑碳排放研究關鍵詞突發性檢測圖譜Fig.6 Research keywords of carbon emission of domestic building

突現詞可以較準確地反映某一時段影響較大的研究方向,研究方向的變化往往與國內外相關政策環境變化有強關聯。例如2009年國務院提出發展“低碳經濟”,2020年中國對“碳達峰”和“碳中和”的承諾,在當期及之后時間段引起相關文獻的爆發式增長,從而帶動相關文獻的關鍵詞展現出突現性。

綜上所述,總結研究熱點如下。

1)建筑碳排放相關計算方法

相關方法主要涉及不同建筑類型的不同階段的碳排放計算。有關綠色建筑的碳排放計算方法[4];關于不同建筑類型(公共建筑、民用建筑、工業會展建筑)的碳排放研究方法[5];關于現澆建筑及裝配式建筑的計算方法[6];關于不同階段的計算方法,如全生命周期[7]、物化階段[8](建材生產及運輸,建筑施工)、運營階段[9]、施工階段[10];關于新建建筑和既有建筑的碳排放計算方法[11]。

2)實現“碳中和”的有效路徑

“雙碳目標”推動建筑行業低碳轉型,林波榮[12]探討了建筑行業實現碳中和的挑戰與實現路徑,李叢笑等[13]分析了開展綠色建造的必要性,高紅等[14]提到以綠色建材為抓手推動建筑業全面綠色轉型。此外應加強國際交流合作,攜手推進建筑材料行業“碳減排”,水泥行業“碳減排”對整個建材行業至關重要。

3)建筑業碳排放影響因素

宋金昭等[15]研究了中國建筑業碳排放影響因素,杜強等[16]進行了中國各省建筑業碳排放特征及影響因素研究以及建筑業碳排放與經濟增長脫鉤的研究,馮博等[17]研究了中國各省建筑業碳排放脫鉤及影響因素,安璐[18]基于LMDI研究了遼寧省建筑業碳排放的影響因素。

4 結語

建筑碳排放相關研究的發文量整體呈逐年上升趨勢,但該領域的核心研究力量不足,在學術領域內缺乏較強的影響力;各研究機構間合作不足,整體分布較分散,缺乏跨地域、跨學科的合作,存在一定的學術壁壘。具體內容方面,主要存在以下問題。

1)計算方法 國內建筑碳排放研究著重于“碳排放”量化的研究,研究方法雖不斷創新,但現有研究還存在一定的局限性。①在建筑碳排放計算方法上,出現了針對不同建筑類型和建筑結構形式的計算方法,但其核算邊界和方法學不統一;②針對運營階段的碳排放方法較成熟,針對物化階段及拆除階段的碳排放計算方法不成熟。

2)影響因素分析 影響因素指標的篩選不夠合理,對真實建筑業碳排放關鍵因素的反應不夠準確,對支撐碳減排政策的科學性不足。

3)信息化手段應用 當前建筑業和信息化手段的聯系較少,缺乏“互聯網”“區塊鏈”“大數據”“人工智能”等在建筑碳排放領域的應用。

“雙碳”目標是我國的重大戰略,建筑碳排放相關研究處于良好的發展環境中,建筑綠色低碳轉型進入了一個新的階段,建筑碳排放計算方法、碳排放影響因素等傳統研究方向仍具有延續性,“碳達峰”預測和“碳中和”實現路徑的研究將呈現爆發式增長,同時推動相關節能減排、能源轉型與替代、建材工業等領域的開創性研發。