揭秘秦始皇兵馬俑

◎本刊綜合

被譽為“世界第八大奇跡”的秦始皇兵馬俑有多個千古謎團:秦始皇兵馬俑是什么?千人千面的兵俑是如何制作的?它們如何排兵布陣,使用何種兵器?

你們想知道答案嗎?別著急,秦始皇兵馬俑一號坑的第三次考古成果為你揭開秦始皇兵馬俑的神秘面紗。

秦始皇兵馬俑是什么

秦始皇兵馬俑也稱秦兵馬俑、秦俑,是制作成兵馬、戰車、戰馬、士兵形狀的殉葬品,屬于古代的一種墓葬雕塑。

在陜西省西安市秦始皇陵東側的兵馬俑坑內,有數千個陶制的兵馬俑。這些兵馬俑的高度從1.5米到1.8米不等,每個兵馬俑都是按照真實的士兵、戰車和馬匹的比例制作而成。

圖1 秦始皇兵馬俑一號坑第三次發掘的兵馬俑坑(圖/央視新聞)

兵俑的制作流程

從1974年發現秦始皇兵馬俑至今,經過近50年的發掘、修復、研究,考古專家已經明確了兵俑的制作流程——采用泥條盤筑法先塑型,然后借助模塑結合的工藝,完成兵俑制作。

兵俑的頭和雙手是單獨制作的,工匠精雕細琢后,把雙手插接進袖口,把頭插接入領口。工匠還會對兵俑的五官進行細致雕刻,因此呈現出千人千面的效果。

結合第三次考古發掘發現的種種現象,考古專家認為兵俑的雙臂也是單獨制作的。工匠在陶俑軀干二次覆細泥,包括鎧甲在內的細部雕飾完成后,再將雙臂粘接上去。

如何排兵布陣

經過上個世紀70年代、80年代的兩次考古研究,秦始皇兵馬俑一號坑被分為11個過洞。過去考古學家們認為秦始皇兵馬俑一號坑的軍陣,是以第6個過洞為中心的南北對稱排列。而在秦始皇兵馬俑一號坑的第三次考古現場發掘中,考古學家們有了突破性的認識——它不僅是一個大的對稱,細部還有很多規律。

以第三次考古發掘的8—11號過洞為例,考古學家們發現:在8號過洞和9號過洞的前半部分俑是拿著長兵器的,在后半部分則拿著弓弩;10號過洞的俑全部拿著長兵器;11號過洞的絕大多數俑拿著弓弩,其中幾個拿著長兵器的俑都是軍官。

此外,通過對前兩次考古所得的資料的歸納整理,結合第三次考古成果,考古學家們進一步發現了秦始皇兵馬俑一號坑軍陣的部分排布規律:前區排列的全部是戰袍俑,被稱為前鋒部隊,其兩側是一種叫“介幘俑”的俑;中間區的俑頭上都是圓髻;后區的俑全部都是扁髻俑。不同發式的俑所處的位置不一樣,在作戰過程中承擔的任務也可能不一樣。

使用何種兵器

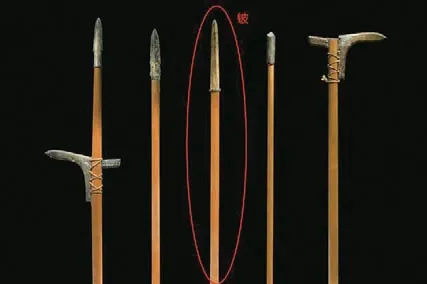

在秦始皇兵馬俑一號坑的第三次發掘中,考古學家發現了幾十件長兵器,可分為鈹和戟兩種。鈹類似于將短劍裝在長柄上,與現代的刺刀相像,主要由介幘俑使用。而戟是前矛后戈的組合體,主要由圓髻俑和扁髻俑使用。

圖2 鈹(圖/央視新聞)

在短兵器方面,考古學家主要發現了青銅劍,共有6把:一把由將軍俑使用的劍,長81厘米;5把由士兵使用的完整的劍,長度從88厘米到91厘米不等。

考古學家們在發掘過程中發現,劍就在俑的身上掛著,原始位置都沒有動。因此他們推斷劍是每個士兵的標配,同時對佩戴劍的方式有了進一步的認識。

圖3 秦始皇兵馬俑佩戴青銅劍的最初姿勢(圖/央視新聞)