物聯網技術在康養領域的應用現狀

尚志嵬,趙 川,魯衛華

(1.中國電子工程設計院有限公司,北京 100142;2.北京科技創新促進中心,北京 100000)

0 引 言

根據中國發展基金會發布的《中國發展報告2020:中國人口老齡化的發展趨勢和政策》進行預測:到2050 年,中國老年人口約達到5 億人,占比34%。隨著中國老齡化與少子化并存的發展趨勢逐步加劇,老年人數量逐漸增多,照護者存在巨大缺口,傳統的養老方式難以滿足社會的需求,亟需通過技術手段賦能養老服務業,以應對當前所面臨的問題。

在老年人照護領域,智能監測技術將在未來部分取代人工服務,進行全天候守護,監護指標的完整性、監護數據的時效性與安全性、監護設備的易用性將直接影響養老服務的專業化水平與服務質量。而物聯網技術在此方面將發揮重要作用。

目前,基于單一模態的物聯網傳感技術已被廣泛應用于養老服務領域。未來,基于多模態感知的物聯網技術以及基于多源異構數據的融合分析技術的應用將成為康養領域的發展趨勢和研究熱點。

1 物聯網技術在康養領域的應用現狀

目前,物聯網技術在康養領域已有較多應用,物聯網監測設備主要完成兩大類監測任務:體征監測和行為監測[1-3]。

1.1 體征監測技術

對老年人生命體征監測屬于生物傳感技術領域,生物傳感技術從使用方式上可劃分為接觸式有感體征監測技術與非接觸式無感體征監測技術。

1.1.1 接觸式有感體征監測技術

目前,業界公認的接觸式有感體征監測設備應具有如下特征:可移動性、可穿戴性、可持續性、簡單操作性、可交互性[4]。

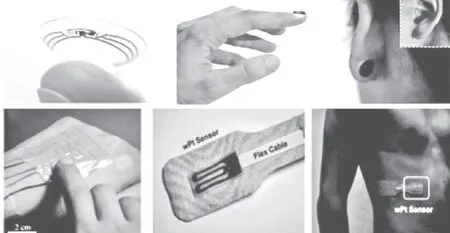

對于接觸式有感體征監測技術,依據傳感機制,傳感器可以分為:機械傳感器、電子傳感器、光學傳感器和化學傳感器[5]。依據檢測方式是否浸入人體分為:有創檢測和無創檢測。近年來國外的研究主要集中于電化學和光學傳感器,以及對包括代謝物、細菌和激素在內的生物標志物的無創監測,目標是通過技術的進步,實現持續性監測,并擴大可監測的生化標志物類型(例如汗液、眼淚、唾液和間質液),更加全面地感知人體的健康狀況。如圖1 所示為國外最新研制的接觸式(有感)生物傳感器。雖然,國外目前還沒有商用的可穿戴傳感產品用于汗液、眼淚或唾液的化學檢測,但是Eccrine Systems(汗液傳感)和MouthSense(唾液傳感)等初創公司吸引了越來越多的關注和投資[5]。

圖1 國外最新研制的接觸式(有感)生物傳感器[5]

目前國內應用于康養領域的傳感設備能采集的生物信號類型較少,如血壓、血糖、血氧、心率(心電)、呼吸、尿液成分,監測指標有限,無法全面感知老年人的健康狀況,且絕大多數設備不能進行主動式持續監測,離散的數據對于醫學意義上的健康管理來說是低價值的,依賴于老年人自身或服務人員的被動觸發監測方式也大大降低了老年人的使用意愿。

1.1.2 非接觸式無感體征監測技術

非接觸式生命體征監測技術的特點是在工作時不需要用電極或者傳感器貼在身體的表面,它可以實現隔著衣服、床墊等障礙物,或在一定距離范圍內隔空實現非接觸的、近距離的監測,目前可以監測到人的呼吸及心跳等生命體征信號[6]。皮膚接觸式體征監測設備會降低用戶的舒適度,監測時不僅會干擾受監測者生活,其監測效果的準確性也受限[6-7]。因此非接觸式無感體征監測技術應運而生。

針對非接觸式無感體征監測技術,目前國內外的研究主要集中于心沖擊、呼吸、血壓以及體溫這4 種生理指標。根據傳感機制的不同,主要包括:壓電、光纖、激光、紅外、多普勒雷達傳感[8-10]。

目前在商業上較為成功的技術包括:(1)基于壓電或光纖傳感的BCG 監測設備,主要被放置在座椅、床墊、枕頭等載體內,監測BCG 所產生的微弱壓力,進而計算出呼吸率、心率、在位及離位、身體抖動等生命體征;(2)基于毫米波雷達的BCG 監測,即利用雷達波照射人體,檢測BCG 導致的人體表面形變,目前已應用在汽車領域,檢測座椅遺留生命及汽車防盜,近年來該技術也逐步應用于康養領域,多用于呼吸、心跳及跌倒的監測[5];(3)基于紅外熱成像的體溫檢測,這是一種通過獲得人體表面溫度場分布,并從熱像圖中提取信息的無損檢測技術,人體是天然紅外輻射源,由于輻射的頻譜分布或波長與物體的性質和溫度有關,所以可根據紅外輻射波反向推測出溫度。

國內外在上述技術的應用程度上差距不大,近幾年在提高數據準確性的算法研究方面發展迅速,相關技術已開始應用于康養領域。在基于新型傳感技術的研發方面,目前市場上已開始基于微彎光纖傳感器以及微麥克風陣列傳感器等進行BCG 信號的監測,光纖傳感的精度可達到醫療級別。如圖2所示為國外研究的應用微彎光纖傳感技術的椅墊和床墊。

圖2 國外應用微彎光纖傳感技術的椅墊和床墊[5]

1.2 體征監測技術

人體行為識別(Human Action Recognition, HAR)是指通過各種傳感器采集人體行為數據,并利用計算機自動檢測技術分析和理解人體各類運動和行為的過程[11]。根據采集數據類型的不同,主要分為基于視覺傳感、基于環境傳感、基于位置傳感的人體行為識別。從傳感器佩戴方式上可劃分為接觸式有感行為識別與非接觸式無感行為識別技術。

1.2.1 接觸式有感行為識別技術

接觸式有感行為識別需要被監測人隨身攜帶可穿戴式傳感設備。根據監測信號的類型分為:生物電信號傳感器、力學傳感器、定位傳感器。

(1)基于生物電信號傳感的行為識別技術

生物電信號(如心電、腦電、肌電等)是人體生理狀態的重要表征,可以為行為識別提供重要線索。其中,腦電信號作為腦機接口技術研究的源信息,已成為神經醫學領域的研究熱點[12]。國內外眾多科研單位先后開展了腦機接口技術。Meng 等[13]通過分析患者中樞皮層節律到外周振蕩的傳導時間對癲癇行為進行預測及恢復。Jia 等[14]基于二階復雜度測度的預測算法預測即將發生的癲癇發作信號。肌電信號是肌肉收縮時伴隨的一種生物電信號[12]。Lee 等[15]提出一種基于肌電圖(Electromyogram, EMG)的可穿戴人機界面(Human-Computer Interface, HCI),通過將從肩胛提肌獲取的EMG 信號與預設閾值進行比較來識別,實現對嚴重運動障礙用戶的幫助。近年來,國內多家科研單位也開始研究基于可穿戴生物電信號傳感并進行數據處理的行為識別方式。費燁赟[16]開展了基于肌電信號的康復醫療下肢設計及研究,致力于為殘障人士的日常生活、工作以及出行等提供方便。

(2)基于可穿戴力學傳感的行為識別技術

行為識別中最典型的可穿戴力學傳感器包括壓力傳感器、加速度傳感器、陀螺儀等。可穿戴外骨骼機器人、運動分析與診斷、日常行為監測、虛擬現實等多個領域均結合此類傳感器進行研究。Song 等[17]提出了一種針對老年人活動的識別系統,使用包括三軸加速度計的可穿戴傳感器模塊最大限度降低活動識別的效率,并將所收集的活動信息劃分為多種ADL(Activities of Daily Living),如跑步、行走、站立、坐著、躺著、摔倒等,達到了95.5%的準確率。Bianchi 等[18]通過壓力和加速度傳感器集成部署,結合啟發式訓練的決策樹分類器,降低區分墜落事件和正常活動過程中的假陽性率。He 等[19]提出一種基于手勢的人機交互,對17 個復雜手勢進行識別,從加速度數據中提取時域特征,使用主元分析來降低融合特征的維度后使用多類支持向量機進行分類,最終得到的融合特征平均識別率為89.89%。李娜[20]設計了一款可穿戴健康監測馬甲,可同時獲取人體生理特征值和運動參數,對運動狀態進行實時識別,以提高日常運動環境下對個人狀態進行監測的準確性。

(3)基于定位傳感的行為識別技術

伴隨著物聯網、移動技術的興起,基于位置的服務(LBS)得以迅猛發展。它是指通過無線電通信方式或外部定位方式獲取用戶的位置信息,為用戶提供相應的服務。無線定位技術在行為識別領域已得到了廣泛的研究。根據感知空間位置的不同可分為:室外定位和室內定位技術。其中,在室外環境下主要通過衛星定位系統(GPS、北斗)進行目標的定位追蹤,由于GPS 定位技術典型的定位精度為米級,不適合在對定位精度要求較高的室內部署[21]。室內環境下常用的定位技術包括基于藍牙定位、基于超聲波定位、基于WiFi 定位、基于ZigBee 定位以及基于UWB 定位等近距離通信技術。

對于室外定位,Guanke 等[22]調研商用手機準確、自動測量老年人在社區活動過程中的時間和空間模式的可行性,經實驗證明可通過此方法獲取老年人的位置信息;陳偉[23]提出了一種行人步頻探測和步長估計算法,詳細分析了行人肌肉群選擇、信號預處理、探測算法實現和估計模型設計等內容,并通過實驗驗證了該方法的可行性。對于室內定位,Hazas 等[21]研究UWB 技術在室內定位系統中的應用,利用UWB 發射器和接收器單元構建定位系統,可確認室內人員和設備的具體信息;Giannakis 等[24]概述了當前超寬帶信道建模、無線電的發射器接收機的研究方向與挑戰,其中提到信號處理(Digital Signal Processing, DSP)將對UWB 系統的研究和開發產生重大影響。張陳晨等人[25]提出室內定位在養老領域中的應用場景,包括:(1)機構管理中的設備和物品管理;(2)安全系統和老人監護場景,特別是患有阿爾茲海默癥的老人;(3)智能呼叫幫助老人在有意識的情況下及時尋求幫助,可縮短救護時間。

1.2.2 無感行為識別技術

無感行為識別的優勢主要體現在減少感知設備對老年人日常生活的影響,使老年人無須佩戴特定的設備即可被監測設備采集信息。主要包括兩大類研究:基于圖像信息和基于環境監測信息的行為識別技術。

(1)基于圖像信息的行為識別技術

當前,基于視覺傳感的行為識別中主要有3 種研究對象(數據來源),分別是基于視頻流/圖像序列、靜態圖像、深度圖像。其中基于圖像序列的行為識別是研究的主流方向,針對深度信息圖像序列的行為識別是近年來的一個新興熱點,具有一定的隱私保護性。

①基于視頻流/圖像序列的行為識別

基于視頻流的行為識別通過攝像頭采集人體圖像數據,用計算機自動檢測技術分析和理解人體各類運動和行為,目的是基于所解釋和描述的動作推理出目標行為意圖并預測目標的行為規劃。

在2012 年ILSVRC 大賽中獲得冠軍的Alex Krizhevsky等人設計了AlexNet 卷積神經網絡,在ImageNet 上的識別率超出亞軍10%[26],使深度學習在圖像識別領域得到廣泛研究。Dawadi 等[27]提出了一種將機器學習應用到家庭智能監護中的方法,通過對終端設備采集的數據利用機器學習方法進行智能分析,評估老人的健康狀況。Tran 等[28]提出利用圖像和音頻信息檢測老人異常跌倒情況,先利用音頻技術檢測聲音是否異常,發現異常后可及時查看視頻信息。

近年來,國內的研究也一直緊跟國際前沿,取得了許多進展。例如中科院、清華大學、中科大、北京郵電大學、北理工等單位均在人體行為識別領域展開了卓有成效的研究。其中,中科院自動化NLPR 實驗室在視頻監控方面的研究較為成熟,建立了自己的數據集CASIA,包括行為分析數據庫、步態數據庫、三維人臉數據庫等,可應用于交通監控系統,對行人和車輛等多目標進行檢測及跟蹤,也可應用在康養領域識別異常行為。

②基于靜態圖像的行為識別

2006 年,Wang 等[29]在計算機視覺和模式識別國際會議(CVPR)上發表了第一篇關于靜態圖像行為識別算法的論文后,國內外團隊開始開展基于靜態圖像的行為識別研究。目前,靜態圖像行為識別主要依靠人體信息中的姿態以及身體部位、人-物交互關系、場景上下文。國外有一些團隊的研究相對深入,例如斯坦福大學視覺實驗室、卡耐基梅隆大學研究所、法國INRIA 的LEAR 團隊等。在人體信息、行為相關的物體、人-物交互關系、場景上下文等方面均開展了深入的研究[24]。國內對此方向的研究起步相對較晚,大多數研究集中在2015年之后,參與研究的院校包括華南理工大學、國防科技大學、東南大學、東北大學等。

③基于深度圖像的行為識別

深度圖像指將從圖像采集器到場景中各點的深度作為像素值的圖像。深度相機的引入拓展了計算機系統感知3D 視覺世界的能力。與RGB 視覺信息相比,深度圖像通過所提供的場景結構信息可以極大地減輕遮擋、復雜背景等因素的影響,并且在不同的光照條件下,顏色和紋理具有不變性。從單個視角來看,如果不同的行為有相似的2D 投影,深度圖像可以提供額外的提醒信息來區別不同的行為。隨著傳感器技術迅速發展,如成本低、尺度小的Microsoft Kinect 等高清深度相機逐漸普及,可以很容易地獲取高分辨率的深度圖像。此外,Kinect 還提供了強大的骨架追蹤算法,該方法的骨架關節點不會受到尺度、視角變化的影響。因此,利用Kinect 所提供的人體骨架關節點進行行為識別是一個非常有前景的研究方向。近幾年,在基于深度圖像的人體行為識別方面,研究者們以提取更具行為區分能力的人體運動深度特征作為核心問題,提出了大量的基于深度圖像的人體行為識別方法,并構建了多種人體行為深度圖像數據庫以評估識別效果[30]。劉飛[31]基于改進DTW 算法結合Kinect 進行動作識別,平均識別率達到了98.32%。

(2)基于環境監測信息的行為識別技術

目前使用環境傳感器對老人的行為進行識別的研究多聚焦于居家養老場景(國外稱Smart home),通過部署在家庭環境中的各類傳感器采集數據,經算法分析處理,判斷人在空間中的具體行為。遍布于房間內各個角落的傳感器所采用的傳感方式豐富多樣,是一系列傳感器的集合體。當前該領域的研究難點是多人活動識別場景中的行為識別,有兩種典型傳感器活動數據庫,包括華盛頓大學的CASAS[32]、土耳其海峽大學的ARAS[33]。CASAS 采集多人場景下的活動數據,使用了動作傳感器、電池電壓傳感器、燈傳感器、溫度傳感器等4 類傳感器。ARAS 采集的是多人場景下的活動數據,使用了光傳感器、紅外傳感器、壓力傳感器、距離傳感器、接觸傳感器、聲吶距離傳感器、溫度傳感器等7 種傳感器[34]。算法方面,國內外的研究中多采用馬爾可夫邏輯網絡[35]算法進行空間內多人場景下的行為識別,還在此基礎上進行了算法的優化和創新。

除了直接部署在居家環境中的傳感器,目前越來越多的家電通過安裝智能傳感器來采集人的行為數據,如空調、冰箱、洗衣機、照明、電視等。智能傳感器在智能家電領域的應用非常廣泛,已成為傳統家電轉型升級為智能家電的重要驅動因素[36]。

2 物聯網感知與識別技術應用的難點分析

2.1 體征監測技術應用難點

綜上所述,目前基于物聯網感知的體征檢測技術還不足以全面感知人體的健康狀態,在數據準確性、應用便捷性等方面仍存在明顯不足,具體如下:

(1)傳感器采集數據精度有待提升

對于皮膚接觸式生物傳感技術,考慮到居家感知設備的便攜性,選擇生物傳感器時在便攜與精度之間進行了取舍,導致數據精度受限,主要原因是:各類因人體接觸摩擦產生噪聲的消除算法及生物活性物質不穩定情況下的監測技術魯棒性較差。故目前便攜接觸式生物傳感設備仍不能替代傳統醫用級設備。對于非皮膚接觸式生物傳感技術,主流技術為生物雷達監測技術,其主要技術難點包括:在基于微波技術的生命體征監測技術的理論中,存在監測盲點;在濾波算法方面,目前算法對持續雜波的過濾不夠完善,導致檢測識別精度不足。

(2)可感知生理信號種類欠豐富

目前國內外生物傳感技術的應用主要是對人體心率、血氧、血壓進行采集,并通過所采集的信號經算法或人工智能對其余生命體征進行推測,可監測的指標少,且缺乏持續監測的方法。擴展可檢測的生物信號類目,并實現更準確的實時、持續性監測,是生物傳感技術后續發展的重要方向。

(3)無感化監測技術有待發展

非接觸傳感技術對老人生活的影響較小,無須老人額外攜帶監測設備,非常適合于居家環境下使用。但目前存在精度不準、多人環境下識別的魯棒性差等問題,非接觸式生物信號傳感技術是未來在居家環境下進行人體感知的重要研究方向。

(4)續航能力差

目前體征監測感知設備主要使用電池供電,或者用USB及其他接口充電,過于頻繁地充電大大降低了設備的實用性。因此低功耗芯片和無線充電技術的創新研發可以極大地改善目前的應用現狀。

(5)缺乏人機工程設計

目前很多智能可穿戴設備沒有根據老年人的使用場景和個人習慣進行設計,未切合老年人的實際需要[37],再加上老年人對新興事物的關注度不高,缺乏主動了解的意愿,難以對可穿戴設備產生預期[38]。因此,對傳感設備進行人機工程設計和適老化設計也是必須要解決的技術難點。

2.2 行為識別技術應用難點

目前行為識別技術在養老領域的應用還存在部分問題亟需解決,在感知技術及識別算法方面均需要進一步提升。具體問題如下:

(1)隱私保護問題

從技術的成熟度來說,基于視覺傳感的行為識別較為成熟,且國內均有廣泛應用。但是由于視覺傳感涉及用戶隱私,所以不能在隱私性強的場景下應用。基于深度圖像的行為識別雖然在可見性方面能部分彌補可見光視覺傳感器的缺陷,但是仍不能完全解決用戶隱私性的問題。

(2)對行為表征的魯棒性和簡潔性的重視不足

在實際對日常行為識別的過程中會受到多種因素影響導致樣本數據存在部分噪聲;行為序列圖像間也會存在視角或尺度的差異。因此,有效的行為表征應從本質上挖掘出同類行為樣本間的“共性”以及不同行為類別間的“個性差異”。

(3)需要更多地研究對復雜行為的識別

行為的復雜性具體表現為:①行為語義具有一定歧義性,可在行為識別模型構建過程中考慮消除行為語義歧義的方法;②應加強行為識別模型的靈活性以應對多種不同結構的行為規則;③當前行為識別對部分復雜場景無法完全適用,應繼續加強對復雜行為識別的研究以及應用。

(4)需對行為識別結果的性能進行系統性評估

對行為識別結果的評估需要從多角度進行參考,即評估不同的環境及因素對識別結果的影響,如Yu 等[39]在步態識別的算法中所使用的評估方法及框架對于算法性能的評估具有參考價值。

3 結 語

隨著國內老年人口比重的持續增大以及物聯網技術的不斷發展,物聯網技術在康養服務領域的創新應用場景也在逐漸增多。結合多種監測傳感方式以及多模態數據融合分析技術,可實現對老年人更為全面和及時的監測、干預和管理,將成為康養領域技術發展的趨勢。養老服務也將從老人被動尋找服務的模式過度到“老有所養、老有所依”的主動服務模式,這對我國養老政策設計具有重要的現實意義。