導流施工技術在水利工程中的應用淺析

胡曉鳳

(安徽省安慶市岳西縣應急管理局,安徽 安慶 246600)

0 引言

水利工程是關乎人民日常生活與農業生產的重要工程,工程質量的好壞對周邊生態環境及水利工程實施效果有著不可忽視的影響。大多數施工單位出于對施工質量與經濟效益的考慮,會借助導流施工技術將水流整體引至河水下游。水利工程中的導流施工技術是以實際施工現場情況為依據,結合下游水位與導流截流的落差系數,對導流施工過程進行有效控制,在降低施工成本支出的同時,為施工方帶來效益。本文在介紹導流施工技術的基礎上,結合具體工程就其應用方法進行剖析。

1 導流施工技術概述

水利工程施工場所多集中在河道,往往采用導流施工技術確保水利工程施工的安全性。在導流施工過程中,要對施工區域內的河道地質、水流走向等基本信息進行勘查和了解,按照大壩位置對水利工程周圍的地形環境、水能指標以及工期要求等進行綜合分析,結合收集的基本信息,制定出詳細的導流施工方案[1]。確定導流位置后,根據整體施工要求,對施工場地進行平面鋪設,通過引渠、圍堰等方式對施工區域進行泄水與擋水,防止施工過程中出現漏水或滲水等問題,在改善水利施工環境的同時,確保水利工程的后續工作得以順利開展。

2 導流技術選擇與施工方案制定

導流施工技術作為水利工程施工的重要輔助措施,其方案的制定關系到水利工程整個工期質量、安全度汛等事宜,要全面分析導流技術應用的綜合條件,避免因考慮不周影響工程后續導流效果。

2.1 重視水利工程選址的地形測量與分析

依據水利工程周邊地形的實際情況,從中找出導流效果最佳的施工方式與導流方法。明渠導流技術適用于地勢較為平坦的平原地區,而隧洞導流則適用于地勢險要的山區水利工程。因此,施工人員在采用導流施工技術時,要對水利工程的整體施工區域進行測量,精準分析該地區的地形特征,合理選擇合適的導流技術。

2.2 根據實際水文條件制定導流施工方案

在水利工程建設中,水文條件也是導流施工技術必須考慮的綜合條件之一。尤其在設置導流施工方案時,施工人員要提前測量該區域的水流速度、含沙量等,同時計算施工區域的水流量,按照當地水文實際情況制定導流實施方案。河床窄、雨水與含沙量大的地區,一旦河水量上漲,超出預期的河水就會順勢涌入水利工程的基坑內,因河水中沉淀的沙粒量較大,導致水利工程建筑中的基坑高度也不斷提升。基于此種情況,施工人員要根據當地水文條件,對圍堰、隧洞等構筑物進行科學布設,通過合理選定位置,能夠降低自然環境因素對水利工程施工影響。

3 影響導流施工的主要因素

3.1 水力不確定因素

在水利工程施工過程中,水力不確定性因素主要是指河道水流流態存在一定的差異性,其滲透形態一旦發生轉變就會引發導流建筑物產生不確定性危險因素。通常水力學采用的參考數值均來源于實體工程測算建立的模型,該模型只要輸入參考數值,就能通過模擬實驗獲得水利數據。然而,在實際導流施工過程中,天然河床中的水流流速、粗糙系數等相關參數,都需要借助施工人員主觀經驗予以選取,且這種主觀性的選取方式存在極大的不確定性,導致模擬導流量與實際導流差異較大。此外,導流建筑物在施工過程中,也會因為人為因素與機械因素的影響,使得設計尺寸與實際尺寸受二者影響偏差較大,影響導流量的實際數值。

3.2 水文不確定因素

由于水流阻擋與導引流下泄難易度不同,施工人員能否按照導流標準與施工方案有效阻擋或導引水流,成為應用導流施工技術的主要風險。究其原因,導流施工區域內的氣候、地形等諸多外因條件存在一定不確定性,這些不確定因素的存在又延伸出三個不確定因素,即洪水總量、洪峰流量、洪水過程線。若施工過程中遭遇暴雨天氣,水文不確定性因素中的某一因素超過預期設計,就會阻礙后續水利工程施工的有序進行[2]。當前,頻率分析法是導流技術中經常采用的計算方法,能夠計算出洪峰流量在導流施工區域出現的概率值。但該概率值中的最大值不能當做導流施工的首選參照值,而是將某個階段的重現值當做參照標準,致使導流實際建設往往大于標準洪水設計,一旦導流建筑物超出重現期內洪水值設計,造成導流建筑物失效。

4 導流施工技術的實際應用

4.1 工程概述

某水利工程屬于黃河流域,總面積為1153m2,蓄水量約為4.12×106m3,壩頂高程約397m,壩頂長為95m,水利工程大壩建筑物均采用C25 混凝土。為了保證黃河流域內的水利工程整體施工質量,該項目采用導流施工技術對水利工程區域內的河水進行引向定位。

4.2 導流施工方案設計

為了圍堰施工質量符合水利工程標準,施工人員在設計導流施工方案時,從圍堰分流水體和圍堰兩個方面入手。

(1)圍堰分流水體是借助河床上的圍堰將河流截斷的方式進行河水分流。該方式最大的優點就是通過增加圍堰面積,確保河床兩岸能夠保證常態化出行,為后期水利工程建設做好基礎保障。但該種施工技術耗費時間較長,不利于推進整體水利工程施工進度,且這種永久性建筑物設計若后期增設泄水孔,加大水利工程泄水量,壩頂高程也會隨著上升,將會使原有泄水孔遭到封堵。

(2)圍堰作為水利工程施工中的重要環節,要求施工人員在設計導流施工方案初期,需提前篩選出圍堰的基本形式,如土石圍堰、鋼板樁格圍堰、混凝土圍堰等。無論施工單位采用哪種圍堰方法,都需確保圍堰的穩定性、抗沖性與防滲漏性,在保證水體平順分流的基礎上,不影響水利工程的其他結構[3-5]。

4.3 導流施工技術對比分析

4.3.1 分段性圍堰導流施工技術

分段性圍堰導流技術是在河床施工范圍內設置多個基坑(如圖1 所示),采用分段施工的方式進行河水導流[6]。由于該項水利工程屬于黃河流域,工程量大、河床寬、水流湍急,分段性圍堰導流施工技術的應用,能夠滿足河道通航的基本要求,施工人員可以根據實際情況選擇底孔導流、梳齒導流等方式,按照水利工程建設導流要求,提前部署好泄水建筑工作,并對圍堰導流的底口與缺口位置進行提前預留,避免因施工建設影響該流域的流經路線。為此,施工人員在應用分段性導流圍堰技術時,要提前計算好各區域分段圍堰施工點的最大流速。

圖1 分段式圍堰導流施工示意圖

4.3.2 全段性圍堰導流施工技術

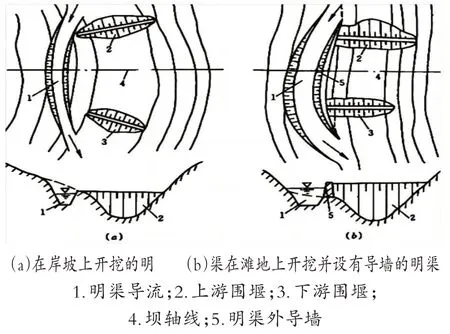

全段性圍堰導流施工技術應用于圍堰全方位施工建設,施工人員需以河道中的建筑物與河床本身作為整體施工范圍,通過水體導流減少水流對水利工程的施工影響。與其他導流施工技術相比,全段性圍堰導流施工技術常常應用于岸坡平緩、流量較大的平原河道。其中該技術中的明渠導流工藝主要以渠道引流的方式對河道中的水壓進行緩解。施工流程:首先在河岸挖掘導流渠道,然后在河道下游設置圍堰,這樣上游水流流經明渠后,在下游河道進行下泄(如圖2 所示)。此外,為了發揮明渠導流施工技術在水利工程中的優勢,施工人員應綜合分析該工程的地質條件與排水能力,明確渠道進出口、軸線、外導墻等數值參數,控制好河道水流與進出口之間的夾角,確保進水角度、彎道與主流交角小于30°,R(軸線)>3B(水面寬)或R(軸線)>5B(渠底寬),且河道進出口與上下游圍堰保持50~100m 的距離,避免明渠進出口的水體對圍堰產生慣性沖擊[7]。

圖2 全段性圍堰導流施工技術

4.3.3 隧洞導流施工技術

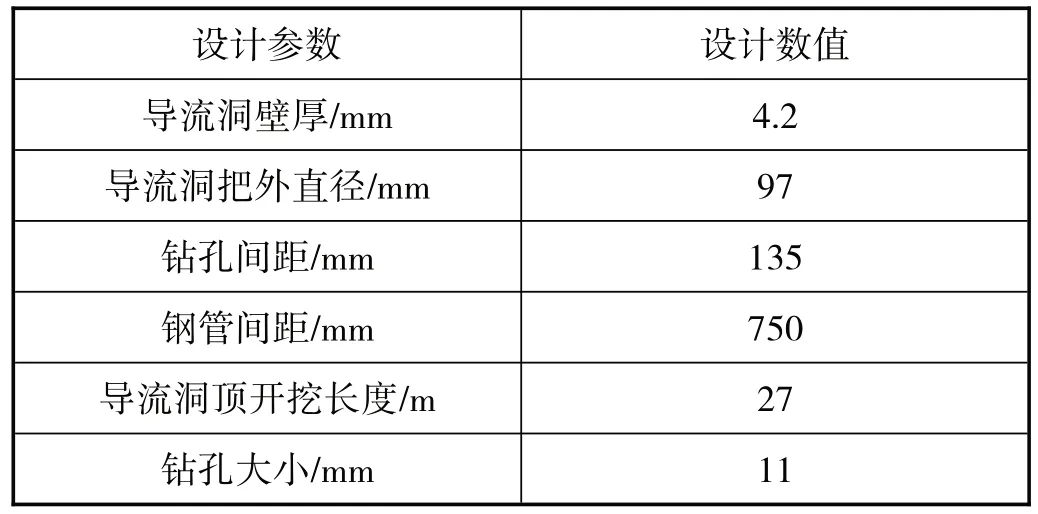

隧洞導流施工技術主要適用于地形較為陡峭、山區河流分布復雜的特殊水利工程。該技術在應用過程中需對導流隧洞進行布置,做好河道水流與隧洞進出口銜接工作,確保二者銜接夾角為30°左右,且上下游圍堰與隧洞進出口之間的距離不得<50m。在挖掘導流隧洞時,需根據圍巖特征及地質條件設計優化導流挖掘施工方案,同時做好支護作業,防止圍巖結構在施工過程中出現破碎情況,加強隧洞圍巖的穩定性[8]。此外,管棚法應用在隧洞導流技術實踐中,能夠提升隧洞挖掘工作的安全性,施工人員應充分發揮管棚技術法的優勢,完善管棚支護設計參數(見表1 所示),使水利工程中導流施工流程得以規范。

表1 導流隧洞開挖及管棚支護設計參數

5 結束語

綜上所述,在水利工程施工中,導流施工技術對水利工程整體建設質量有著極為重要的影響,需要綜合考慮各方面的實際情況,科學合理地制定最佳導流施工方案。進行方案設計過程中,應重點分析影響導流施工的主要因素,掌握分段性圍堰導流施工技術、全段性圍堰導流施工技術、隧洞導流施工技術的應用要點,在滿足水利工程施工要求的同時,充分發揮各導流施工技術的優勢,保障水利工程的整體施工質量。