復雜地質條件下基于圍巖自穩時間的隧道施工技術研究

趙軍婷

(山西工程科技職業大學,山西 晉中 030619)

0 引言

我國西北地區受地質構造的影響較大,巖體條件非常復雜,鐵路隧道施工的難度很大[1]。傳統鐵路隧道施工過程中,面對隧道圍巖巖體類型多變、裂隙和斷層等構造復雜的情況,往往在掌子面開挖過程中,需要不斷轉換開挖工序[2]。在開挖工序轉換過程中難免需要對支護、噴錨、立架等進行同步轉換,不僅加大了施工安全風險,還耗費了大量的精力和時間,導致隧道工程建設工期長、工程造價高[3-5]。究其原因,主要是開挖過程中復雜多變的圍巖造成較大的施工風險,嚴重影響了施工的順利進行。基于此,對復雜地質條件下隧道圍巖穩定性進行分析,并對相關施工技術展開研究,有利于確保隧道施工的安全,保障隧道施工的質量。

1 工程概況

我國西北地區在建鐵路工程中某隧道全長6627m,最大埋深451m,屬于超長超深隧道。并且該隧道區域地質條件復雜,圍巖以玄武巖、頁巖、灰巖、砂巖及輝長巖為主,在區域地質構造運動作用下,形成了數量眾多的各級斷層、破碎面、穿插帶、入侵巖等。據統計,共計5處大斷層和15處小斷層,以及其他復雜地質構造體。由此可知,該隧道施工具有典型的復雜地質條件。考慮該工程中地質構造過于復雜,傳統的以精準開挖為主不斷轉換開挖工序的施工方式存在過高的安全風險,需要研究基于圍巖自穩時間的隧道施工技術,為工程施工做好準備。

2 圍巖自穩時間分析

隧道開挖風險主要在于開挖的掌子面圍巖不穩定,容易出現斷裂、塌陷、破碎等情況,一般都會采取邊開挖邊支護的方式進行。考慮作業面需要的空間,在開挖與支護間必然存在時間差,如何高效利用時間,形成連續的、多階梯的開挖,成為節約工期的關鍵。為此,進行圍巖穩定性分析,就是確定掌子面開挖過程中,圍巖能夠自穩定的時間,在自穩定結束前采取支護,并最大限度的持續開挖,形成更加高效的隧道施工技術。

隧道圍巖自穩時間分析的過程:

(1)進行巖石流變試驗,獲得不同巖體的力學參數。該工程由某勘察設計院采取鉆探取樣,并采用GCTS 公司雙軸巖石流變儀,依照《巖石流變試驗規程》進行巖石流變及蠕變特性試驗。

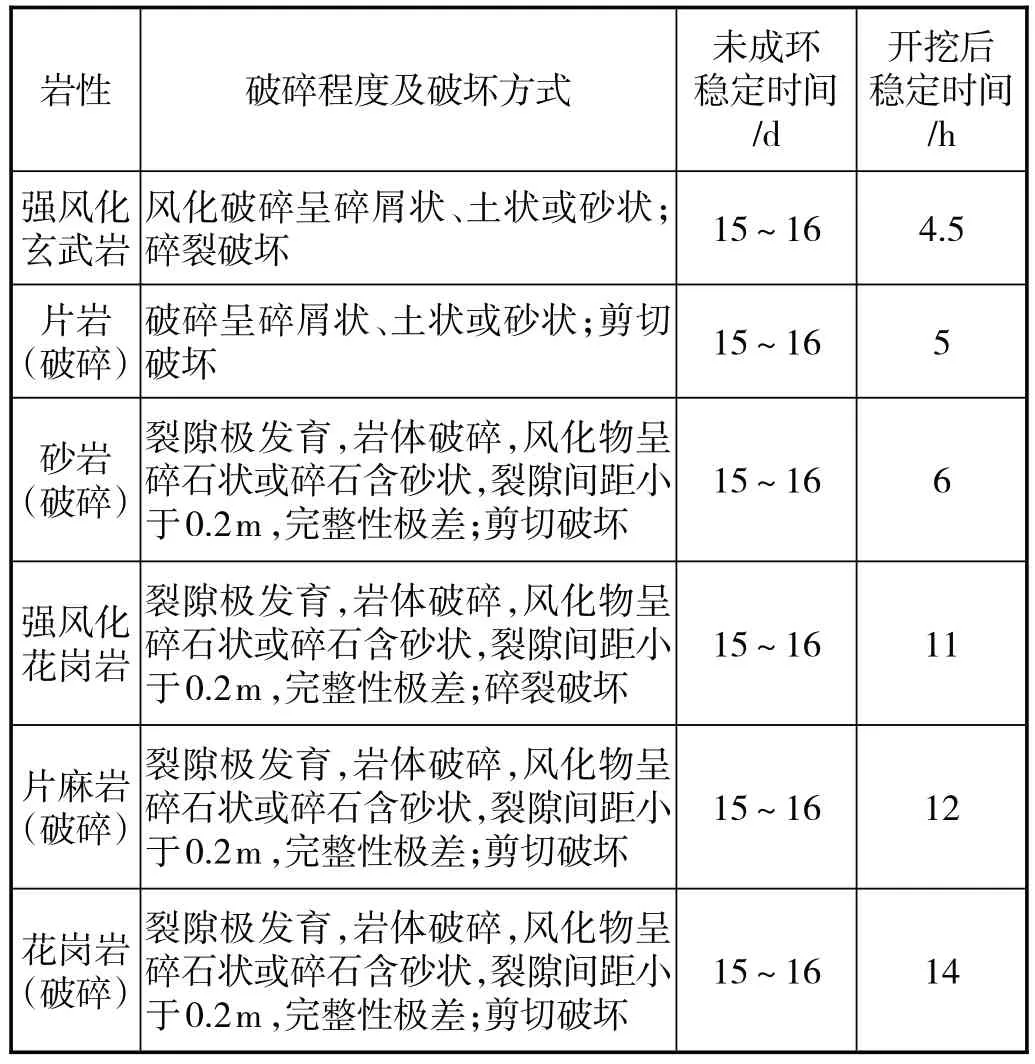

(2)對室內流變儀得到的實驗數據采取有限元計算。利用ANSYS 軟件對隧道開挖進行模擬。分別對進行圍巖模擬、噴射混凝土模擬以及錨桿模擬,采集其中圍巖自穩定時間(見表1)。

表1 隧道圍巖自穩定時間

通過數據結果很容易發現,強風化玄武巖破壞程度最大,圍巖穩定系數最小,其開挖后自穩定時間為4.5h。花崗巖破碎后的圍巖穩定性系數較大,其開挖后自穩定時間達到最大14h。為此,確定圍巖穩定時間4.5~14h 之間,仰拱初支未閉合成環穩定時間均為15~16h。

3 隧道施工技術分析

3.1 施工方法分析

基于隧道圍巖穩定時間的分析結果,可以在圍巖自穩定時間內合理選擇開挖變換次數少、工期節約的方法進行施工。該工程采用三臺階法進行開挖施工。并模擬驗算各工序一次循環時間,進而控制初支封閉時間符合圍巖自穩定時間要求。

三臺階法施工時,基于隧道縱斷面從上至下依次成三步臺階的階梯狀掌子面,形成上、中、下三個開挖面,有利于施工的高效性,節約工期;并且每一開挖面的初支封閉時間滿足圍巖自穩定時間要求。

3.2 工序時間分析

總體工序安排是由一次開挖工序不斷循環進行的。為此,要具體分析每一次開挖的工序,并優化組合時間,從而合理安排總體工期。

由于工程中可以布設鋼架間距0.8m,為此按照1榀、2榀鋼架的工序進行。每榀鋼架工序一致,分別為:超前支護施工→上、中、下三層臺階開挖→上層臺階扒渣→上層臺階立架、中層臺階扒渣、中層臺階立架、下層臺階扒渣→上層臺階噴漿、中層臺階噴漿、下層臺階立架、下層臺階噴漿→清理斷面。其中對應圍巖穩定時間4.5~9h 的地質情況,包括強風化玄武巖、破碎砂巖、破碎片巖,按1 榀鋼架一次開挖,仰拱封閉時長按15d計算,掘進32m。其中對應圍巖穩定時間9~14h的地質情況,包括破碎片麻巖、強風化花崗巖、破碎花崗巖。按2 榀鋼架一次開挖,仰拱封閉時長按15d 計算,掘進37m。兩者步距均能滿足安全要求,其初期支護封閉時間符合圍巖自穩定時間。為此,可以計算1 榀、2榀鋼架的一次開挖工序時間(見表2)。

表2 一次開挖工序時間

3.3 施工技術要點

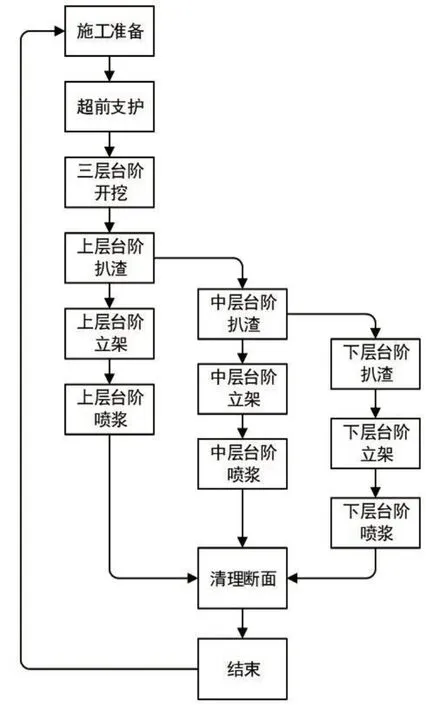

一次開挖工序之中,操作的要點在于首尾銜接,過程有機結合,施工流程如圖1所示。

圖1 一次開挖工序流程圖

3.3.1 臺階設置

臺階高度需要滿足最低2.8m的要求,因此,下層臺階和中層臺階均可以設計為2.8m,上層臺階則余3.4m。臺階長度從下至上以此減少,下層臺階可設6~18m,中層臺階為4~6m,上層臺階為3~5m。垂直方向的交叉作業隱患,每次作業在中層、下層臺階要考慮橫向錯開,可以選擇縱向錯開2~3m,左右至少錯開2~3m,過寬的一側應設置在圍巖薄弱處。

開挖鋼架設置,該工程選擇長寬高分別為4.5m、6m、1.7m,與每層設計高度對比后,滿足長時間作業下的人體工程學原理。

3.3.2 施工準備

案例教學法還能實現教學相長。在案例教學中,教師不僅是引導者而且也是學習者。一方面,教師掌握著教學進程,引導學生思考、組織討論研究,并進行總結、歸納。另一方面,收集案例的過程就是一個學習的過程,教師在教學中與學生共同討論同一話題,也可以從中獲得大量感性材料。教師在課堂上不再“獨唱”,既能更合理地利用體力和腦力,也能從中獲得一種成就感。

(1)工機具方面,采用Y-28 型風動鑿巖機械和高壓噴漿設備。因此,要準備好風、水、電及充足原料。

(2)人員方面,按照工序計算后滿足現場實際需要,并提前做好崗前培訓考核工作,一次開挖人員參考,可以考慮三臺階人員排布,一般上層臺階不少于7人、中層臺階不少于7人、下層臺階開挖不少于3人,共計不少于17人。

(3)測量放線,采用激光型全站儀及標尺,并提前做好超前支護孔位的輪廓線標注及開挖。

(4)超前支護,超前支護對于存在裂隙及破碎的復雜地質條件開挖十分必要。通過小導管注漿的方式,將水泥漿注入軟弱地層、巖縫斷面及裂隙等,在凝固中加固了圍巖自穩定性,進一步提高后續在開挖過程中可能發生的由于爆破、風動鑿巖引起圍巖自穩定性時間變短的情況,保證施工安全。

3.3.3 開挖操作

正式開挖操作按照一次開挖工序時間依次進行。

(1)同步三臺階的開挖工作,采用爆破方式(弱爆破)形成松動面,使用風動機可以開挖三層臺階處掌子面。

(3)上層臺階立架,上層臺階處扒渣結束后開始上層臺階的立架,需要挖機在扒渣后平整運輸通道,然后使用裝載機將臺架、鋼架等器具、材料運輸至上層臺階處。

(4)中層臺階處扒渣,在上層扒渣、排危及運輸通道清理后,根據中層臺階進度,挖機繼續進行中層臺階處扒渣作業,使渣土清理至下層臺階處。

(5)中層臺階立架,挖機在清理完中層巖土后,中層臺階即可開始立架,同時,挖機清理下層臺階。

(6)上層、中層臺階噴漿,在上層和中層臺階扒渣、立架結束后做好噴漿準備,人員撤離至下層臺階處,并開始進行下層臺階處立架。隨后開始上層、中層噴漿;在完成下層立架后,轉移高壓噴漿設備進行下層臺階噴漿。

(7)為一次開挖工序中作業面的操作流程。在該流程中,基本按照上層、中層、下層臺階的順序分別做好扒渣、立架、噴漿的操作,三層作業同時開始,交叉作業,使得作業面安排更加高效。

3.3.4 斷面清理

噴漿過程中難免發生回彈料,造成上層臺階噴漿流至中層、下層的情況,嚴重時會造成運輸通道的不安全性,因此要采用挖機對斷面進行清理。為了高效作業,在挖機完成上層臺階斷面清理后,在繼續進行中層臺階斷面清理的同時,使用裝載機運輸臺架至上層,準備開始上層臺階的開挖作業;在挖機完成中層臺階斷面清理后,在繼續進行下層臺階斷面清理的同時,使用裝載機運輸臺架至中層,準備開始中層臺階的開挖作業。最后挖機完成中層臺階斷面清理后,繼續進行下層臺階斷面清理,而這一過程與下一次開挖形成銜接,直到隧道開挖完工。

4 結束語

復雜地質條件下隧道施工技術的選擇,要基于安全性和高效性兩個方面考慮。西北某復雜地質條件下的隧道施工技術,基于圍巖自穩定時間的分析結果,選擇了三層臺階開挖方法。該施工方法在一次開挖工序之中,將各工序有機結合,確保施工工藝流程的有機結合,形成首尾高效銜接的作業面。該施工技術在兼顧安全性和施工進度方面,具有十分明顯的優勢,值得推廣應用。