蒂布特模型還是“巴薩效應(yīng)”?

閔樂 張子璇

摘? ?要:我國(guó)各地房?jī)r(jià)水平和增速差異明顯,地方政府的房地產(chǎn)調(diào)控面臨“因城施策”的挑戰(zhàn)。蒂布特模型強(qiáng)調(diào)房?jī)r(jià)差異源于公共產(chǎn)品水平,然而地區(qū)間居民流動(dòng)顯然并非如理論假設(shè)那樣“自由”。借助巴薩效應(yīng)勞動(dòng)力遷徙受限從而可貿(mào)易部門勞動(dòng)效率影響價(jià)格的分析框架,提出房地產(chǎn)價(jià)格地區(qū)間差異的形成機(jī)制,并利用2013—2020年我國(guó)各省房?jī)r(jià)的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。結(jié)果顯示,地方公共產(chǎn)品水平與房地產(chǎn)價(jià)格顯著正相關(guān),但在引入代表可貿(mào)易部門生產(chǎn)效率的解釋變量后,蒂布特模型不再成立,而巴薩效應(yīng)成立。因此,建議地方政府在調(diào)控房?jī)r(jià)時(shí)參考“勞動(dòng)效率—遷徙成本—房?jī)r(jià)變化”的循環(huán)機(jī)制進(jìn)行。

關(guān)鍵詞:蒂布特模型;巴薩效應(yīng);房地產(chǎn)價(jià)格

中圖分類號(hào):F299.233? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? 文章編號(hào):1673-291X(2023)16-0049-03

房地產(chǎn)是我國(guó)的基礎(chǔ)性和支柱性產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)投資、消費(fèi)和財(cái)政等方面扮演著重要角色;同時(shí),房地產(chǎn)也是居民主要支出,因此,房地產(chǎn)的合理定價(jià)既事關(guān)經(jīng)濟(jì)也關(guān)切民生。為了避免房地產(chǎn)價(jià)格過(guò)快上漲可能造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)政府運(yùn)用信貸、貨幣和稅收政策等多項(xiàng)措施調(diào)控房地產(chǎn)價(jià)格。目前,我國(guó)各地房?jī)r(jià)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì),不僅區(qū)域間差距大,而且增速差異明顯,有的地區(qū)甚至出現(xiàn)房?jī)r(jià)負(fù)增長(zhǎng)。各地房?jī)r(jià)的分化給地方政府的房地產(chǎn)調(diào)控帶來(lái)了挑戰(zhàn),如果不能對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格做出正確判斷,就可能會(huì)面臨房地產(chǎn)調(diào)控“矯枉過(guò)正”或者政策反復(fù),導(dǎo)致人為增加價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于房地產(chǎn)價(jià)格影響因素的研究有很多,其中比較著名的是1956年蒂布特提出的公共產(chǎn)品決定房?jī)r(jià)水平的模型(Tiebout,1956)。基于居民自由流動(dòng)條件下“用腳投票”的理論,蒂布特模型強(qiáng)調(diào)各地區(qū)房?jī)r(jià)差異的原因是公共產(chǎn)品水平的差異。居民在地區(qū)間流動(dòng)顯然并非如蒂布特假設(shè)的那樣“自由”,遷徙成本越高,蒂布特模型的有效程度越低。我們?cè)噲D在遷徙成本的基礎(chǔ)上分析房?jī)r(jià)地區(qū)差異的形成。巴拉薩-薩繆爾森效應(yīng)(簡(jiǎn)稱“巴薩效應(yīng)”)原本是國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)框架下研究實(shí)際匯率長(zhǎng)期變動(dòng)的理論(Balassa,1964;Samuelsson,1964),借助這個(gè)理論我們?cè)噲D分析在遷徙受到限制條件下地區(qū)間房地產(chǎn)價(jià)格差異的形成機(jī)制。

一、理論分析和研究假設(shè)

蒂布特模型認(rèn)為,在無(wú)遷徙成本等假設(shè)前提下,居民會(huì)盡量選擇最符合自身公共產(chǎn)品需求的城市或地區(qū),即居民以“用腳投票”的方式來(lái)對(duì)政府公共服務(wù)的滿意度進(jìn)行投票。而地方政府因爭(zhēng)奪居民的流向而在公共產(chǎn)品的供給方面產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),最終導(dǎo)致公共資源的有效配置。地方政府對(duì)于公共產(chǎn)品的供給如同私人經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域存在著一般均衡,可以得到政府提供公共產(chǎn)品的最優(yōu)解。蒂布特模型的重要意義在于政府提供的公共產(chǎn)品影響房地產(chǎn)市場(chǎng)的供求關(guān)系,因而公共產(chǎn)品的供給水平被資本化到住宅價(jià)格上來(lái),即公共產(chǎn)品的資本化。該模型得到了實(shí)證研究的支持(Oates,1969)。

巴薩效應(yīng)假設(shè),可貿(mào)易品價(jià)格由國(guó)際市場(chǎng)決定而非國(guó)內(nèi)市場(chǎng)決定,同時(shí),勞動(dòng)力只能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自由流動(dòng),而資本在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)均可自由流動(dòng)。勞動(dòng)力在國(guó)內(nèi)自由流動(dòng)使得可貿(mào)易部門和非可貿(mào)易部門的均衡工資相等,因此,勞動(dòng)力工資水平由可貿(mào)易部門的勞動(dòng)生產(chǎn)率決定。如果可貿(mào)易部門生產(chǎn)率相對(duì)提高,非可貿(mào)易部門相對(duì)價(jià)格將上漲。我們可以將巴薩效應(yīng)的原理應(yīng)用于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)。相對(duì)于國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的市場(chǎng)來(lái)說(shuō),房地產(chǎn)是不可貿(mào)易品,其價(jià)格由地區(qū)內(nèi)部的供求決定;而工業(yè)制造品屬于可貿(mào)易商品,由全國(guó)或者宏觀市場(chǎng)的供求決定。制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高會(huì)使制造業(yè)的收入以及人均工資相應(yīng)上漲,收入效應(yīng)會(huì)帶來(lái)房地產(chǎn)需求的增加;同時(shí),非貿(mào)易的房地產(chǎn)部門工資水平也會(huì)相應(yīng)提高,成本提升也會(huì)導(dǎo)致房地產(chǎn)價(jià)格上漲。蒂布特模型基于居民自由遷徙(成本為零)的假設(shè),巴薩效應(yīng)的基礎(chǔ)則是勞動(dòng)力不能流動(dòng)(遷徙成本無(wú)窮大),而現(xiàn)實(shí)的遷徙成本必然在零和無(wú)窮大之間。我們綜合蒂布特模型和巴薩效應(yīng)的理論思路,提出房?jī)r(jià)地區(qū)差異的以下分析框架:各地區(qū)經(jīng)濟(jì)分為生產(chǎn)可貿(mào)易品的制造業(yè)和不可貿(mào)易品的服務(wù)業(yè),當(dāng)一個(gè)地區(qū)制造業(yè)的勞動(dòng)效率較高時(shí),非貿(mào)易品的服務(wù)部門的工資水平也會(huì)相應(yīng)提高,從而吸引外地居民遷入,①增加了對(duì)房地產(chǎn)的需求,導(dǎo)致房地產(chǎn)價(jià)格的提高,同時(shí),非貿(mào)易部門人口增加造成非貿(mào)易部門工資水平和公共產(chǎn)品人均水平的下降。工資、房?jī)r(jià)和公共產(chǎn)品的相應(yīng)變化提高了遷徙成本,即遷徙成本是工資和公共產(chǎn)品的減函數(shù)、房?jī)r(jià)的增函數(shù),因此,地區(qū)房?jī)r(jià)差異受到可貿(mào)易部門的勞動(dòng)效率影響并具有均衡水平。

二、變量選擇及模型設(shè)定

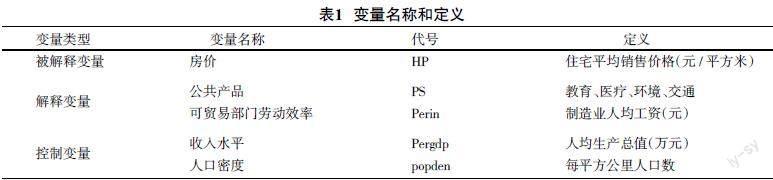

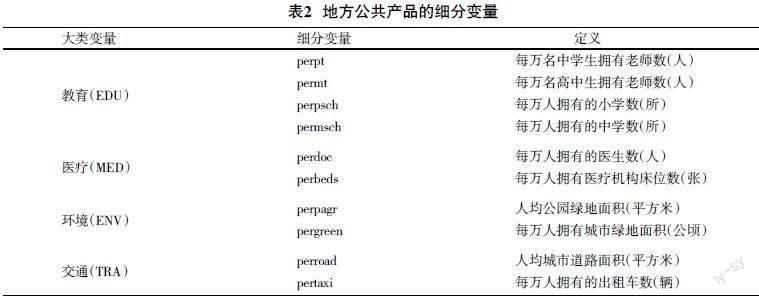

我們選取2013—2020年國(guó)內(nèi)31個(gè)省市的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行模型分析。被解釋變量為各省房?jī)r(jià)水平。解釋變量一個(gè)是公共產(chǎn)品的供給水平,具體為四大類指標(biāo)及細(xì)分變量;另一個(gè)是可貿(mào)易部門的勞動(dòng)效率,由制造業(yè)的人均工資來(lái)表示。考慮房?jī)r(jià)的其他影響因素和數(shù)據(jù)的可得性,使用地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口密度作為控制變量。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平使用人均生產(chǎn)總值表示。各個(gè)變量的代號(hào)和定義見表1。

公共產(chǎn)品水平的細(xì)分變量分別是教育、醫(yī)療、環(huán)境和交通,具體指標(biāo)見表2。

以上各變量的數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2013—2020》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,整理為248個(gè)樣本的面板數(shù)據(jù)。F檢驗(yàn)和Hausman檢驗(yàn)顯示應(yīng)選擇固定效應(yīng)模型,將變量同時(shí)取對(duì)數(shù)構(gòu)建計(jì)量模型如式(1):

LnHPit=β0+β1LnPSit+β2LnPerinit+γXit+δi+εit(1)

其中,HPit表示第i個(gè)城市第t年的商品房?jī)r(jià)格;PSit表示第i個(gè)城市第t年的公共產(chǎn)品供給水平;Perin代表制造業(yè)人均工資;X表示為一組控制變量,包括人口密度和人均GDP,下標(biāo)符號(hào)i和t分別代表城市和時(shí)間;β0為截距,β0、β1和γ分別表示各變量的系數(shù);δi為不隨時(shí)間變化的固定效應(yīng);εit為擾動(dòng)項(xiàng)。

教育、醫(yī)療、環(huán)境和交通四大類的細(xì)分變量具有顯著的相關(guān)性,避免產(chǎn)生多重共線性影響回歸結(jié)果。子變量進(jìn)行簡(jiǎn)單算術(shù)平均,例如,將教育變量記為EDU,計(jì)算方法為式(2):

EDU=0.25*perpt+0.25*permsch+0.25*permt+0.25*

perpsch(2)

采用類似方法得到醫(yī)療資源MED,交通資源TRA和環(huán)境資源ENV的數(shù)值。

利用Fisher-ADF、LLC (Levin-Lin-Chu)這兩種方式對(duì)變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),所有變量都是I(0)階平穩(wěn)的。協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果顯示,房?jī)r(jià)與地方公共產(chǎn)品供給和制造業(yè)人均工資之間均存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

三、實(shí)證結(jié)果

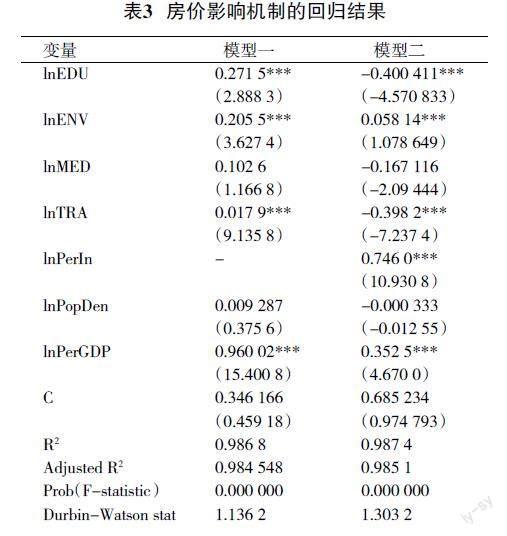

回歸結(jié)果(表3)顯示,當(dāng)不考慮巴薩效應(yīng)時(shí)(模型一),地方公共產(chǎn)品水平對(duì)房?jī)r(jià)有顯著的正向影響,其中教育和環(huán)境在1%水平上顯著,對(duì)房?jī)r(jià)有著正向的促進(jìn)作用,說(shuō)明政府通過(guò)改善教育和環(huán)境資源,能夠改善居民的住房需求。交通的系數(shù)雖然較小,但在1%水平上顯著。醫(yī)療的系數(shù)為正,但對(duì)房?jī)r(jià)的影響并不顯著。地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)房?jī)r(jià)都影響最大,系數(shù)約等于1,這是賓大效應(yīng)(Penn effect)在地區(qū)間房?jī)r(jià)差異上的具體體現(xiàn),即人均GDP越高的經(jīng)濟(jì)體相對(duì)價(jià)格水平越高(Samuelson,1994)。

表3? 房?jī)r(jià)影響機(jī)制的回歸結(jié)果

考慮巴薩效應(yīng)的模型二在解釋變量中增加制造業(yè)人均工資,回歸系數(shù)為0.746,并在1%的水平上顯著,說(shuō)明巴薩效應(yīng)成立。同時(shí)發(fā)現(xiàn),教育、醫(yī)療和交通的系數(shù)成為負(fù)數(shù)且在1%的水平上顯著,表明在考慮巴薩效應(yīng)后,蒂布特模型不再成立有效。地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)房?jī)r(jià)都影響變小,系數(shù)僅為0.35。人口密度在兩個(gè)模型中都不顯著,說(shuō)明房地產(chǎn)的供給因素對(duì)價(jià)格差異的影響不顯著,需求因素是房地產(chǎn)價(jià)格地區(qū)差異的主要原因。

四、結(jié)論與建議

房地產(chǎn)價(jià)格是供需關(guān)系均衡的結(jié)果。鑒于土地供給的有限性,需求因素是房地產(chǎn)價(jià)格地區(qū)差異的主要原因。房地產(chǎn)需求一方面受到收入效應(yīng)的顯著作用,另一方面也要受到人員遷徙的影響。人們?cè)诘貐^(qū)間流動(dòng)的遷徙成本是地區(qū)間工資水平差異、公共產(chǎn)品水平差異和房?jī)r(jià)差異的函數(shù)。遷徙成本與地區(qū)間房?jī)r(jià)和公共產(chǎn)品水平差異具有雙向因果關(guān)系,遷徙目的地的高房?jī)r(jià)既提高了遷徙成本也是遷徙活動(dòng)的結(jié)果;同樣,地區(qū)間的遷徙也影響人均公共產(chǎn)品的水平。我們認(rèn)為,房地產(chǎn)價(jià)格以及公共產(chǎn)品水平的根本決定因素是當(dāng)?shù)乜少Q(mào)易部門的勞動(dòng)效率。

利用2013—2020年面板數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)各省房地產(chǎn)價(jià)格差異的影響因素進(jìn)行實(shí)證分析,在不考慮可貿(mào)易部門勞動(dòng)效率的情況下,地方公共產(chǎn)品水平對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系。這說(shuō)明,公共產(chǎn)品供給水平能夠資本化在當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)上,但在解釋變量中引入了代表可貿(mào)易部門生產(chǎn)效率的制造業(yè)人均工資后,公共產(chǎn)品(教育、醫(yī)療和交通資源)水平與房?jī)r(jià)變?yōu)樨?fù)相關(guān),即蒂布特模型不再成立而巴薩效應(yīng)成立,制造業(yè)人均工資顯著地正向影響房地產(chǎn)價(jià)格。

基于“房住不炒”的定位以及穩(wěn)房?jī)r(jià)和“因城施策”促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的總體戰(zhàn)略,我們提出以下建議。首先,城市發(fā)展的根基是生產(chǎn)力,所以地方政府要利用政策鼓勵(lì)、扶持和激勵(lì)可貿(mào)易部門的技術(shù)創(chuàng)新,提高制造業(yè)的勞動(dòng)效率。勞動(dòng)效率、居民遷徙、房?jī)r(jià)變化和財(cái)政收入是一個(gè)正向循環(huán)過(guò)程,地方政府應(yīng)努力維持和促進(jìn)這個(gè)正循環(huán),避免出現(xiàn)斷條,特別是要將財(cái)政收入用于提高勞動(dòng)效率這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其次,地方政府招商引資和吸引人才的工作重點(diǎn)應(yīng)該放在可貿(mào)易部門,并且提質(zhì)比增量重要得多。主要目標(biāo)是提高可貿(mào)易部門的勞動(dòng)效率。最后,地方政府要保證公共產(chǎn)品處在合理水平。勞動(dòng)力流入會(huì)提高房?jī)r(jià)并且攤薄公共產(chǎn)品從而提高遷徙成本,阻礙勞動(dòng)力的后續(xù)流入。地方政府可參照房?jī)r(jià)水平相應(yīng)提高公共產(chǎn)品的供給水平,從而吸引勞動(dòng)力特別是高素質(zhì)勞動(dòng)力的持續(xù)流入。

參考文獻(xiàn):

[1]? ?Balassa,B.,The purchasing power parity doctrine:A reappraisal[J].The Journal of Political Economy,1964(72):584-596.

[2]? ?Samuelson,P?A. Theoretical notes on trade problems[J].Review of Economics and Statistics,1964(46):145-154.

[3]? ?Samuelson,P.A.Facets of Balassa-Samuelson Thirty Years Later[J].Review of International Economics,1994,3(2).

[4]? ?Tiebout,C M.A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416-424.

[5]? ?Oates,W.E.The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values:An Empirical Study of Tax Capitalization and the Tiebout Hypothesis[J].Journal of Political Economy,1969,77(6):957-971.

[責(zé)任編輯? ?妤? ?文]

- 經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊的其它文章

- 公眾參與農(nóng)村人居環(huán)境治理的現(xiàn)實(shí)困境和對(duì)策

- “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展路徑探析

- 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地流轉(zhuǎn)特征及管控策略

- 西北民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接的路徑選擇

- 試析20世紀(jì)20年代至40年代中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化道路論戰(zhàn)

- 改革開放以來(lái)我國(guó)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略演進(jìn)及其歷史經(jīng)驗(yàn)