從兩宋繪畫看宋代“格物”

◎井 慧

■何謂“格物”

何謂“格物”?“格物”源自《禮記·大學(xué)》,是中國古代儒家思想的一個重要概念。《禮記·大學(xué)》記載:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”該書講述了修身齊家治國平天下的道理,表明修身在于正心、誠意、致知、格物。

北宋時期的程顥與程頤是宋代理學(xué)的創(chuàng)始人,他們的思想代表了當(dāng)時理學(xué)的主流。程頤認為:“格猶窮也,物猶理也,猶曰窮其理而已也。窮其理,然后足以致之,不窮則不能致也。”

南宋時期的朱熹是著名的理學(xué)家、思想家、哲學(xué)家和教育家,他提出了“格物”的系統(tǒng)理論。朱熹認為:“所謂致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而窮其理也。”朱熹在沿用程顥與程頤思想的基礎(chǔ)上,將“格物”中的“物”解釋為“事”。這里的“事”不僅指事物,還包括事情,因此“物”的概念比較廣泛。《朱子語類:卷十五》載,“蓋天下之事,皆謂之物”“眼前凡所應(yīng)接的都是物”。

綜上所述,宋代的“格物”理論是指主體探究事物的原理,其核心在于窮盡事物的理。這一理論在繪畫中有所體現(xiàn)。畫家通過細致觀察和嚴密分析,可以對客觀事物進行精準(zhǔn)的描摹。

■資料梳理情況

根據(jù)作者收集和整理的相關(guān)資料可知,宋代理學(xué)中的“格物致知”是一個被廣泛研究的課題。然而,關(guān)于“格物致知”理論對宋代山水畫影響的相關(guān)研究卻相對較少。

在國內(nèi)專著方面,朱良志的《扁舟一葉:理學(xué)與畫學(xué)研究》是第一部專門研究理學(xué)對畫學(xué)影響的專著。該書提出,宋代理學(xué)中“格物致知”理論對宋代寫實主義風(fēng)格產(chǎn)生了影響,宋代畫品和畫論中都能體現(xiàn)出理學(xué)思想。錢穆的《中國學(xué)術(shù)思想史論叢》(六)中的《理學(xué)與藝術(shù)》一文詳細介紹了理學(xué)與宋代繪畫藝術(shù)的關(guān)系,但并沒有進行深入探討。葉朗主編的《中國美學(xué)通史:宋金元卷》中闡述了朱熹的“遠游精思”的藝術(shù)修養(yǎng)論。此外,還有吳功正的《宋代美學(xué)史》、童書業(yè)的《童書業(yè)說畫》、陳傳席的《中國繪畫美學(xué)史》、姜廣輝的《理學(xué)與中國文化》等著述都提及了相關(guān)內(nèi)容,但都沒有進行深入探討。

在論文方面,有徐習(xí)文的《理學(xué)影響下的宋代繪畫觀念》、楊榮的《宋代畫論中的理學(xué)觀念》、高嶺的《“真放本精微”的傳神理論——蘇軾繪畫美學(xué)思想研究之一》、朱良志的《<林泉高致>與北宋理學(xué)關(guān)系考論》等。其中,徐習(xí)文的《理學(xué)影響下的宋代繪畫觀念》闡述了宋代理學(xué)中“畫理”與“理”之間的聯(lián)系,全面梳理了“格物”對宋代繪畫理念的影響,從宏觀角度描述了理學(xué)對宋代山水、人物和花鳥畫的影響。楊榮的《宋代畫論中的理學(xué)觀念》提出了理學(xué)觀念對宋代畫論的影響體現(xiàn)在隱性與顯性兩個方面,分析了理學(xué)觀念在宋代畫論中和作品中的表現(xiàn),剖析了理學(xué)對宋代畫論的價值意義。高嶺的《“真放本精微”的傳神理論——蘇軾繪畫美學(xué)思想研究之一》闡述了蘇軾的傳神理論,指出蘇軾對“常理”的追求是對規(guī)律的追求,也就是對“理”的追求。朱良志的《<林泉高致>與北宋理學(xué)關(guān)系考論》詳細論證了《林泉高致》中的“三遠說”體現(xiàn)的理學(xué)精神。此外,張晶的《論宋代繪畫美學(xué)中“韻”的范疇》、孫文忠的《淺談山水畫的寫實性》、宗宏崗的《談宋代繪畫中的理學(xué)觀念》等也為本文提供了理論依據(jù)。

通過以上資料的收集和整理,可以對宋代理學(xué)中的“格物致知”理論進行較為全面的梳理和研究。

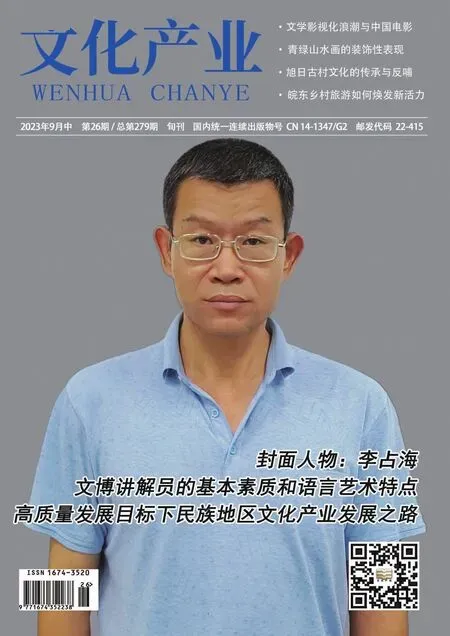

圖1 馬遠《水圖》(部分)(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

■《水圖》之“格物”

馬遠是南宋時期的著名畫家,擅長山水畫、人物畫和花鳥畫。其代表作《水圖》共十二段,每段縱26.8厘米,橫41.6厘米。

《水圖》中除第一段因殘缺半幅而無圖名外,其余都有圖名,如“層波疊浪”“黃河逆流”“秋水回波”“云生滄海”“湖光瀲滟”“云舒浪卷”等。這十二段作品專門畫水,盡顯水態(tài)之妙。馬遠通過對水的觀察描繪出水的不同形態(tài),以顫抖的筆法描寫浪濤的起落;以輕快流暢的筆法畫出水波的跳動等,展現(xiàn)出其高超的藝術(shù)技巧和深厚的審美素養(yǎng)。《水圖》具有“格物”精神,為中國山水畫中“水”形象的創(chuàng)造開辟了新的道路。

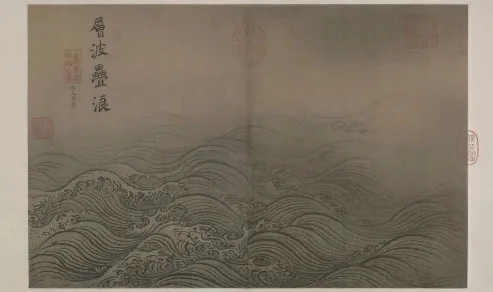

■《寒雀圖》之“格物”

《寒雀圖》是北宋畫家崔白的代表作之一。這幅畫縱25.5厘米,橫101.4厘米,現(xiàn)藏于故宮博物院。

該畫作描繪了枯木及九只麻雀飛動或棲止在樹枝上的情景,九只麻雀依飛鳴動靜之態(tài)散落樹間,自然分成三組。構(gòu)圖巧妙,布局得當(dāng),在動與靜之間既有分割又有聯(lián)系。作者以干濕兼用的墨色、松動靈活的筆法繪麻雀及樹干。

麻雀用筆干細,敷色清淡。崔白巧妙地捕捉到了麻雀的各種動作,描繪了麻雀向背、俯視、仰視等不同角度的姿態(tài)。除了麻雀的嘴和尾瓴等是用粗細不同的線勾出輪廓外,其他部位皆是根據(jù)麻雀的形體結(jié)構(gòu)和毛羽的紋理組織來用筆。比如,他會用較重的筆觸描繪麻雀的頭部和身體背部的羽毛,用疏松清淡的筆調(diào)畫出麻雀的腹部,再用淡墨輕色略加暈染。而樹木枝干多用干墨皴擦?xí)炄径伞_@表現(xiàn)出崔白有敏銳的洞察力、嚴謹?shù)乃季S和“格物”精神。

圖2 崔白《寒雀圖》(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

崔白新創(chuàng)的花鳥畫改變了流傳百年的黃筌畫派的一統(tǒng)格局,其特別注重對物象進行精細描摹,體現(xiàn)出了“格物”理念。《廣川畫跋》中提到,“崔白畫蟬雀,近時為絕筆”。

■《貨郎圖》之“格物”

李嵩的《貨郎圖》是一幅以人物風(fēng)俗為題材的畫作,縱25.5厘米,橫70.4厘米。

這是一幅人物風(fēng)俗畫卷,描繪了貨郎挑擔(dān)至村頭,眾多婦女、兒童爭購圍觀的熱鬧場面,表現(xiàn)了南宋時錢塘一帶的風(fēng)土人情。李嵩以白描手法進行細膩精致的描繪,落筆凝重,收筆沉穩(wěn)有力,疏密、精粗均可游刃有余地展開,設(shè)色淡雅自然。

在這幅畫作中,李嵩注重描繪人物的細節(jié)。例如,用顫筆描繪人物的衣紋,表現(xiàn)出下層婦孺身著布衣的特色,以及通過細勁的線描準(zhǔn)確而傳神地刻畫出人物的形象。每個人物形象都十分生動,充滿活力,具有真實感。李嵩還特別注重對貨郎身旁的貨物進行描繪,使用精細的畫法將貨物細致地呈現(xiàn)出來。通過李嵩細膩的筆觸,我們能夠清晰地看到畫面中貨物的名稱,如“黃醋”“牛馬小兒”“便是山東米”等。這一方面顯示出畫作的寫實性,另一方面也展現(xiàn)了李嵩對生活細節(jié)的細致觀察。

可以說,李嵩的《貨郎圖》展現(xiàn)了藝術(shù)源于生活的觀點。他深入老百姓的生活中,將自己的所見所聞、所思所感表現(xiàn)在畫作中。通過描繪貨郎挑著雜貨擔(dān)在村莊賣貨的場景,真實地反映了當(dāng)時社會的日常生活。

圖3 李嵩《貨郎圖》(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

總之,李嵩的《貨郎圖》以細致入微的觀察和生動的表現(xiàn)方式,展現(xiàn)了南宋時期農(nóng)村生活的景象。這幅畫作不僅具有藝術(shù)價值,還具有重要的社會意義,可以讓后人更加了解當(dāng)時的民俗風(fēng)貌。

兩宋繪畫以注重寫實和求理的特點聞名于世。鄭午昌先生認為,“宋人善畫,要以一‘理’字為主,是殆受理學(xué)之暗示”,其揭示了宋代繪畫藝術(shù)的本質(zhì)。

首先,宋代繪畫注重寫實。畫家們以精湛的技藝和敏銳的觀察力將自然事物和人物形象的細節(jié)刻畫得栩栩如生;追求真實性,他們的作品幾乎可以與真實的物象相媲美。不論是山水畫、花鳥畫還是人物畫,宋代畫家都力求以真實而細膩的手法進行創(chuàng)作。

其次,宋代繪畫注重格法(構(gòu)圖法)。格法是畫面結(jié)構(gòu)規(guī)則和秩序,是繪畫語言的基礎(chǔ)。宋代畫家注重空間布局和層次感的表現(xiàn),追求畫面整體結(jié)構(gòu)與局部細節(jié)的協(xié)調(diào)一致,通過嚴謹?shù)臉?gòu)圖和布局創(chuàng)作出生動、真實的作品。

最后,宋代繪畫追求“理”。畫家們不僅關(guān)注事物的外在形象,還更注重事物的內(nèi)在規(guī)律和精神內(nèi)涵。他們通過細致入微的觀察和細膩的筆觸揭示天地萬物的規(guī)律。因此,宋代繪畫作品不僅具有寫實性,更反映出畫家對自然界和人生的深刻思考。

宋代繪畫注重寫實、格法和思辨,因此被認為是中國繪畫發(fā)展史的高峰,并對后世產(chǎn)生了深遠的影響。