大同煤田東周窯井田接觸變質煤的煤質特征研究

張 強,李宇坤,宋曉夏,李凱杰

(1.晉能控股集團 同發東周窯煤業有限公司,山西 大同 037103;2.太原理工大學 礦業工程學院,太原 030024)

大同煤田是典型的雙紀煤田,賦存有中生代侏羅系含煤地層及晚古生代石炭-二疊系含煤地層。中生代大同組煤層經過長期開采已趨于枯竭,目前主要開采石炭-二疊系煤層。以往研究表明,大同煤田石炭-二疊系煤層經歷了多期較大規模的巖漿侵入[1-3],尤以東周窯井田最為嚴重[4-5],火成巖侵入體已成為制約煤礦安全高效生產的主要地質因素。

煤層相較于其他巖層屬于軟弱巖層,巖漿在向上侵入時會優先侵入煤層[6],破壞原有煤層結構,減少煤炭可采儲量,影響正常的煤炭開采。巖漿侵入時的高溫及帶來的大量礦物質使其周圍煤層變為接觸變質煤。接觸變質煤宏觀上光澤暗淡,致密堅硬,表面含有大量被礦物充填的裂隙;微觀上形成多種顯微組分,包括各向異性小球體、鑲嵌結構體和熱解碳等[7]。由于宏觀和顯微煤巖特征的改變,接觸變質煤的灰分升高,揮發分和發熱量下降,經濟利用價值降低[8]。目前仍沒有接觸變質煤類型的劃分指標,因而不能合理估算其資源量。本文通過煤芯煤質數據分析,煤巖學觀測對井田接觸變質煤的煤質特征進行較深入的研究,為未來煤炭資源分質合理利用提供依據。

1 井田地質概況

東周窯井田位于大同煤田西部,總體為一單斜構造。地層走向185°~190°,傾向95°~100°,傾角2°~10°。井田內斷層、陷落柱較發育,煤礦地質構造復雜程度為中等[9]。

井田內主要含煤地層為侏羅系中統大同組、二疊系下統山西組、石炭系上統太原組。山西組底部以K3砂巖與太原組整合接觸,主要巖性為灰色、深灰色粗砂巖、中砂巖、粉砂巖、細砂巖、砂質泥巖、炭質泥巖及煤層,主要可采煤層為山4#煤層。太原組底部以K2砂巖為界平行整合于本溪組之上,主要巖性為灰白色中砂巖、細砂巖、粉砂巖、砂質泥巖、灰黑色泥巖及煤層,主要可采煤層為5#、8#煤層。未受火成巖影響的正常煤屬于低煤級的氣煤和長焰煤。

大同煤田內巖漿活動主要發生在中生代(印支期—燕山期),主要巖性為煌斑巖、碳酸巖和輝綠巖,產狀為巖墻或巖床[10]。火成巖主要侵入至山西組地層和太原組地層,在煤層中的產狀以巖床為主。根據現有井田勘探資料,東周窯井田內224個鉆孔中共有84個鉆孔發現了火成巖侵入體,山4#、5#煤層中分別有19個、71個鉆孔揭露火成巖侵入體[11]。

2 研究方法

2.1 數據及樣品采集

本次煤質分析的數據均來自東周窯井田現有的224個鉆孔的煤質化驗資料,采用煤芯分層樣品的工業分析和全硫(St,d)數據。

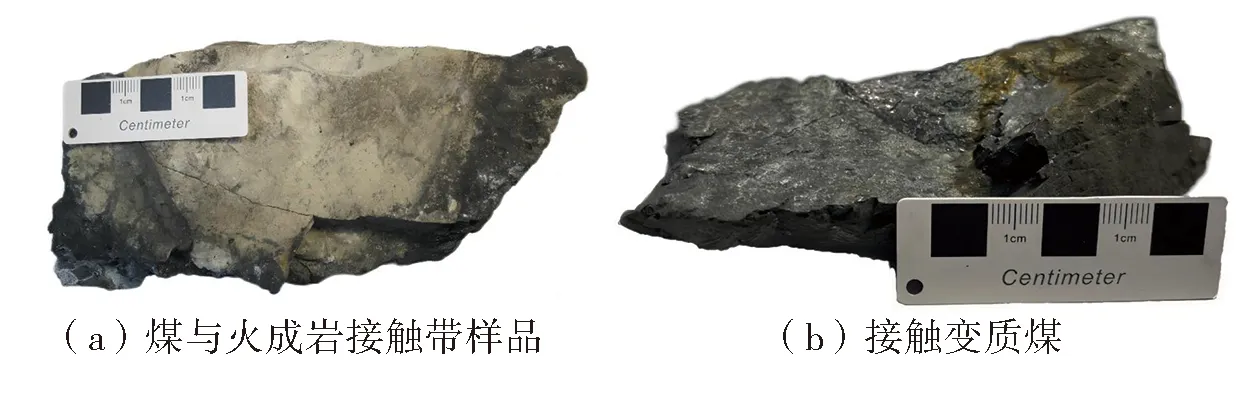

接觸變質煤樣品均來自于東周窯井田山西組煤層2100巷道(圖1)。接觸變質煤顏色多為鋼灰色和灰黑色,光澤暗淡,致密堅硬,裂隙發育,多數裂隙被灰白色的碳酸鹽細脈充填。正常煤為黑色,主要為亮煤夾鏡煤條帶,密度低,層理清晰,含較多黃鐵礦。

2.2 樣品觀察

依據GB/T16773—2008《煤巖分析樣品制備方法》對采集的煤樣進行破碎并采用冷膠法制備粉煤光片。采用徠卡DM4500P偏光顯微鏡在油浸反射光下觀察煤樣的顯微組分,對樣品進行顯微組分定量和鏡質體反射率測定。

圖1 東周窯樣品照片Fig.1 Coal samples in Dongzhouyao minefield

3 結果與討論

3.1 接觸變質煤煤質特征

對224個鉆孔中的煤質數據進行篩選,提取了同時含有接觸變質煤和正常煤鉆孔,對其煤質數據進行分析。可以發現在正常煤受火成巖侵入后形成的接觸變質煤的揮發分質量分數w(Vdaf)介于5%~32%(多數在5%~20%),會顯著低于正常煤(>32%)。

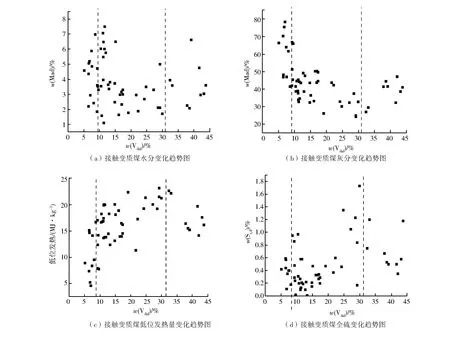

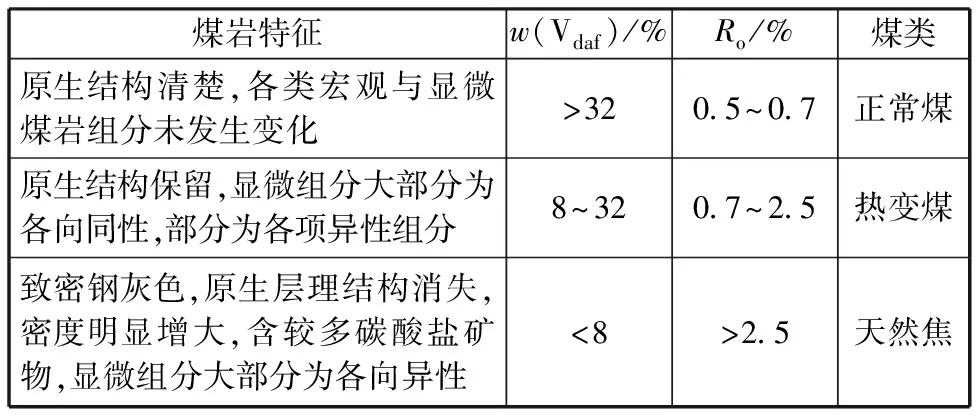

水分在接觸變質煤和正常中變化幅度不明顯(3%~6%)。w(Vdaf)<8%的接觸變質煤孔隙度較大,所含水分普遍較高(3%~8%),揮發分含量中等的接觸變質煤(8% 接觸變質煤的灰分產率高。揮發分含量低(w(Vdaf)<8%)的接觸變質煤灰分產率可以達到50%~80%,而揮發分含量中等的接觸變質煤(8% 接觸變質煤的發熱量較低。揮發分含量低的接觸變質煤(w(Vdaf)<8%)由于芳香結構縮合程度較高,側鏈多數脫落,導致其發熱量最低,多數為5~10 MJ/kg,最高不超過15 MJ/kg。隨著揮發分產率的升高,變質程度的降低,揮發分含量中等的接觸變質煤(8% 接觸變質煤的全硫含量較低。揮發分含量低的接觸變質煤(w(Vdaf)<8%)的全硫含量低于0.6%;揮發分含量中等的接觸變質煤(8% 圖2 接觸變質煤與正常煤水分、灰分、發熱量和全硫含量與揮發分關系圖Fig.2 Relationship of moisture, ash, calorific value, total sulfur content, and volatile matter in contact metamorphosed coal and normal coal 1)顯微煤巖特征。正常煤在油浸反射光下為灰色,含量約為75%;惰質組主要為絲質體和碎屑惰質體,在油浸反射光下亮度高于鏡質組,呈灰白-亮白色,含量約為15%;殼質組以孢子體為主,在顯微鏡下呈深灰色,含量為7 %。正常煤中礦物含量較少,主要為黃鐵礦、石英,偶有碳酸鹽礦物充填裂隙,見圖3(a)所示。 在正常煤和最靠近火成巖煤樣之間的樣品變質程度中等。這一位置的煤遭受了一定的接觸變質作用,但變質作用強度小于臨近侵入體的煤層,巖漿熱效應在此處發生衰減。其結果為顯微組分大部分為各向同性。各向異性體包括中間相小球體,熱變孢子體和熱解碳,鑲嵌結構體和流動結構體含量較少,見圖3(b)所示。 最靠近侵入體的接觸變質煤火成巖侵入的影響最大,根據顯微組分的差異可分為原有組分、天然焦基質和新生成的組分三類。原有組分即在正交鏡下完全消光的部分,主要包括煤中原有的礦物和惰性組分,以及少量未熱變或輕微熱變的鏡質組、殼質組。原有惰性組分包括碎屑惰質體、絲質體和粗粒體,它們通常只出現輕微熱變。天然焦基質是主要由鏡質組和殼質組在高溫條件下生成的物質,包含多種熱變組分[12],如中間相小球體、鑲嵌結構體、流動結構體等。新生成的組分包括石墨球粒、熱解碳和以碳酸鹽為主的新礦物,見圖3(c)、3(d)所示。 2)鏡質體反射率。越靠近侵入體則煤級越高,相應地鏡質體反射率越大,而隨著遠離侵入體,鏡質體反射率呈明顯下降趨勢。距火成巖0~1 m的煤樣鏡質體反射率Ro為2.71%~3.32%,平均3.04%;距火成巖1~3 m的煤樣Ro為1.71%~2.02%,平均1.85%;距火成巖超過3 m的正常煤樣Ro為0.49%~0.55%,平均0.52%。 1)接觸變質煤劃分。盡管國內外學者對煤的接觸變質作用進行過大量的研究,但目前對接觸變質煤仍沒有統一的劃分標準。因此,本文綜合東周窯井田正常煤和接觸變質煤的宏觀、顯微煤巖特征及煤質數據,參考《中國煤炭分類》(GB/T 5751-2009)和《Standard Classification of Coals by Rank》(ASTM D388-17),把接觸變質煤分成熱變煤和天然焦兩類。 在煤巖特征方面,天然焦受巖漿的直接烘烤,原生結構消失,視密度與礦物含量顯著上升,出現大量新生成的各向異性組分;熱變煤不與巖漿直接接觸,主要受到巖漿熱作用,原生結構仍然保留,視密度與礦物含量小幅上升,出現部分各向異性的顯微組分。在煤質數據方面,熱變煤的w(Vdaf)在8%~32%范圍內,與正常煤相比,灰分略有增加,發熱量略有降低;天然焦的w(Vdaf)<8%,煤的灰分顯著上升,發熱量顯著下降。 綜上,主要通過井田范圍內煤巖特征及揮發分含量w(Vdaf),輔以鏡質體反射率(Ro)提出如下表1的劃分指標。 表1 天然焦、熱變煤和正常煤的劃分指標Table 1 Classification indicators for natural coke, thermally altered coal, and normal coal 2)接觸變質煤資源量估算。由于接觸變質煤的煤質較差,利用率較低。但接觸變質煤的潛在效益目前仍沒有得到開發,因此估算接觸變質煤的資源量將為未來接觸變質煤的開發與利用提供參考。 通過前文的鉆孔煤質數據和接觸變質煤的判定標準和現有勘查資料,可以確定各個鉆孔中接觸變質煤的厚度并繪制東周窯井田中山西組山4#和太原組5#煤層接觸變質煤的等厚線圖(圖4)進而估算出接觸變質煤的分布面積。利用煤炭資源量估算方法可以對井田內接觸變質煤的資源量進行估算,見公式(1)。 接觸變質煤的計算公式為: Q=S×h×ρ/10 000. (1) 式中:Q為資源量,萬t;S為區域面積,m2;h為接觸變質煤在區域內的平均厚度,m;ρ為接觸變質煤的平均視密度,t/m3。經統計,山4#煤層接觸變質煤平均視密度為1.75 t/m3,太原組5#煤層接觸變質煤平均視密度為1.89 t/m3。 通過計算可知,山4#煤層接觸變質煤的資源量為1 731萬t,5#煤層接觸變質煤的資源量為15 664萬t(表2)。 圖4 接觸變質煤的等厚線圖Fig.4 Isopachous maps of contact metamorphosed coal 表2 接觸變質煤資源量計算表Table 2 Calculation table for resources of contact metamorphosed coal 1)東周窯井田接觸變質煤相比于正常煤,其灰分含量顯著增高,揮發分、發熱量和硫含量較低,且越靠近火成巖差異越明顯。 2)與正常煤相比,接觸變質煤宏觀上光澤暗淡、致密堅硬、裂隙發育、含較多碳酸鹽礦物,微觀上可見較多各向異性的顯微熱變組分。越靠近火成巖煤的鏡質體反射率越高。 3)根據煤巖特征、揮發分及鏡質體反射率的差異及國內外煤類劃分標準,提出了東周窯井田范圍內接觸變質煤的分類指標,將接觸變質煤分為天然焦和熱變煤。山4#和5#煤層接觸變質煤的資源量分別為1 731萬t和15 664萬t。

3.2 接觸變質煤顯微煤巖特征及鏡質體反射率

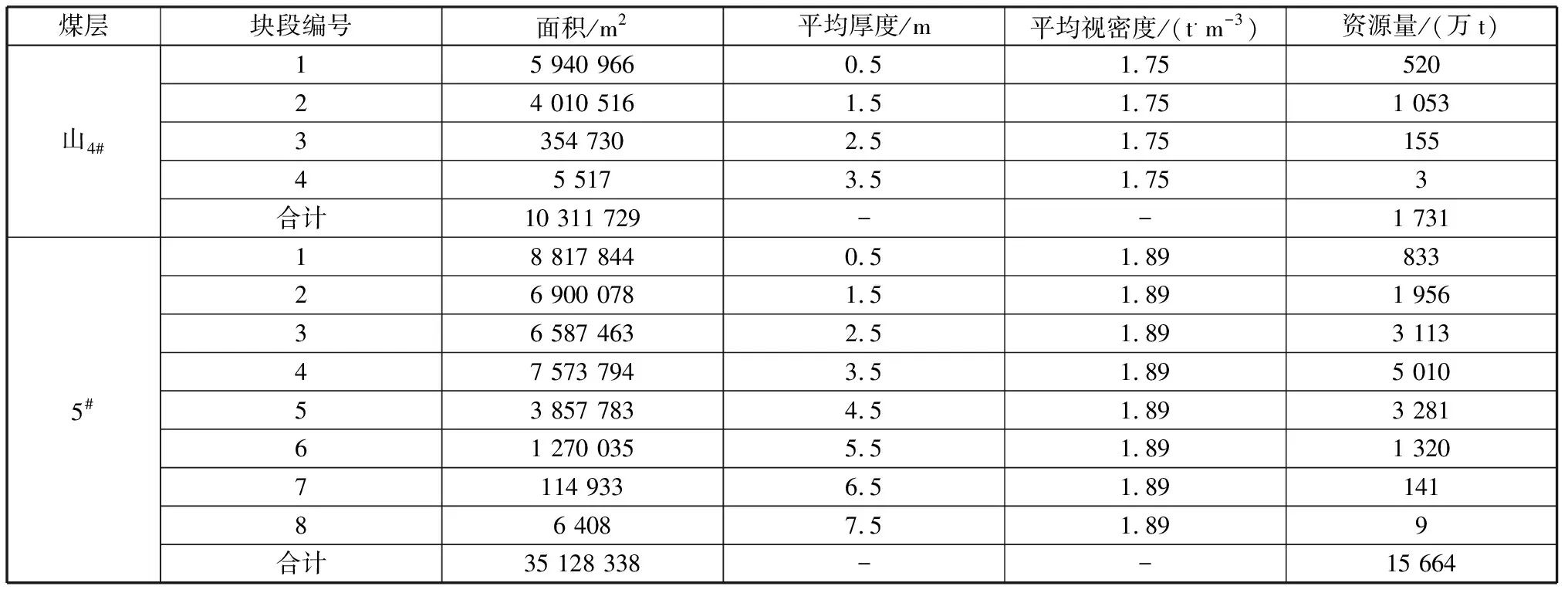

3.3 接觸變質煤劃分及資源量估算

4 結論