16—17世紀北海和波羅的海地區貿易繁榮的原因

寧凡

[摘 要]漢薩同盟為北海和波羅的海的貿易發展奠定了基礎。近代以來,英國和荷蘭手工工場的興起和大力發展對外貿易是其占據經濟制高點的主要原因,而中東歐二期農奴制的興起,使得該地區的農業一直處于低水平,農業對工商業的基礎性作用無法發揮,無法促進工商業的發展。英國和荷蘭成為北海和波羅的海貿易區內的生產中心,中東歐成為英國和荷蘭的糧食等必需品和工業原材料的供應地以及英荷工業產品的銷售市場。

[關鍵詞]二期農奴制;手工工場;英國;荷蘭

[中圖分類號]K503[文獻標志碼]A [文章編號]2095-0292(2023)04-0137-06

20世紀初,比利時著名歷史學家亨利·皮朗是首位以區域為對象研究歐洲中世紀經濟社會史的現代學者,代表著《中世紀歐洲經濟社會史》對北海與波羅的海地區的貿易進行了較為詳細的論述。書中分析了地中海、北海和波羅的海商業的復興的原因,并從城市的興起和城市的社會結構等方面闡述了商業的復興給城市帶來的影響[1] (P20)。20世紀中期以后,美國學者詹姆斯·W.湯普遜、沃勒斯坦,英國學者波斯坦、法國學者布羅代爾、意大利學者奇波拉等人分別對北海和波羅的海貿易的興起和影響做過獨到的研究。北海和波羅的海貿易史成為研究歐洲經濟史的一個重要方面,尤其對于研究英國和荷蘭在近代的商業擴張的歷史,有著十分重要的作用。人們一談到英國和荷蘭的對外擴張時,就會聯想到兩國對亞非拉的殖民擴張,較少想到另一個事實:英荷兩國對新大陸的殖民擴張是和對以波羅的海沿岸國家為主的中東歐地區的擴張同時進行的。

北海和波羅的海的貿易往來古代即已存在。自9世紀維金人與波羅的海沿岸的德意志城市建立貿易關系以來,波羅的海內部的商業開始興起。德意志人開始和北歐的維金人、中東歐的斯拉夫人建立了緊密的商業關系。而且德意志人利用了自己占據的優越地理位置成為西歐和中東歐的商業中樞。斯拉夫人,尤其是俄羅斯人向德意志商人提供了許多很有價值的商品,如毛皮、蜂蜜、瀝青、柏油、木材和谷物等。這些商品被呂貝克、漢堡等城市的德意志商人經海路轉運到西歐地區。不萊梅和漢堡就集中了大量轉運到西歐國家的谷物。呂貝克和漢堡成為西波羅的海漁類產品、鹽和木材貿易的中心[2](P190)。普魯士的一些海濱城市和波蘭的但澤成為普魯士和波蘭西部谷物和木材的出口中心。英國從波羅的海地區輸入大量木材,低地地區的糧食以前由法國北部和南德意志地區提供,后來則大部分來自波羅的海地區。這一時期屬于中世紀早期,商業還較為原始,基本上都是以物易物,交換必需品,談不上有組織、有規模的貿易。

討論16世紀以后北海和波羅的海兩地的貿易聯系之前,無法繞開漢薩同盟。14世紀,漢薩同盟處于頂峰時,活動范圍十分廣大:東起諾夫哥羅德,西至倫敦、布魯日,南到科隆,北到卑爾根。這片廣大的區域里包括了英格蘭、整個尼德蘭地區、德意志大部分地區、條頓騎士團國家、波羅的海沿岸的斯拉夫地區、俄國北部和北歐三國。這些地區就是北海和波羅的海涵蓋的區域。漢薩同盟分別將波羅的海和北海稱為“東海”和“西海”,同盟的海上勢力居于統治地位。漢薩同盟還成立了同盟議會管理加入同盟的城市,以便更好建立合作關系,對抗外來勢力,保護自己經濟利益。漢薩同盟所轄的同盟城市群是未來北海與波羅的海貿易區形成的重要支撐。每個海濱城市都是這一地區海上商業鏈的組成部分。如布魯日、卑爾根、漢堡、呂貝克、但澤等。這些海濱城市也是連接內陸城市和農村的重要環節,使內陸較多地參與海上貿易。雖然有些城市不是漢薩同盟城市,如英國的倫敦、約克等,這些城市沒有加入漢薩同盟,但在一些商品的出口上受到漢薩的控制,即便如此,其對外貿易還是在漢薩同盟開拓西北歐市場的作用下,出現蓬勃發展的局面。因此,漢薩同盟的首要作用是加強了北海和波羅的海之間的貿易聯系,是北海與波羅的海貿易區形成的重要推動者。16世紀以降,漢薩同盟進入衰落期,北海和波羅的海貿易進入新的歷史時期,促進其發展的因素也在增多,本文主要從以下幾方面來分析。

一、中東歐二期農奴制的作用

15世紀初期,在易北河以東的中歐和東歐地區,農奴制度大規模興起。這時的農奴制度也叫做二期農奴制,恩格斯稱之為“農奴制的再版”[3](P122)。易北河基本上是德意志地區逐漸瓦解的中世紀農奴制度和二期農奴制度間粗略的分界線。至今,學術界尚未確定標志二期農奴制開始的具體日期。按地區講,15世紀以后的普魯士地區、1410年被波蘭占領的條頓騎士團領地、1500年前后的波希米亞、俄羅斯、1514年之后的匈牙利,1526年之后的條頓騎士團的土地、16世紀下半葉沙皇伊凡四世統治時期的俄羅斯、1620年之后的波希米亞、1621年后的摩爾達維亞、1628年之后的摩拉維亞;“三十年戰爭”期間及戰爭結束以后的德意志東、反抗瑞典的戰爭(1650—1660年)以后的波蘭、愛沙尼亞,1750-1780年間的瓦拉幾亞,等等,這些地區都出現了不同程度的二期農奴制[4](P108)。

二期農奴制的出現的原因較復雜,中西方學者從經濟、人口、政治和文化的角度探討原因,還有學者同時從幾個方面研究這一問題。由于學者們考察的國家不同(包括德國東部、波蘭、奧地利、匈牙利、波希米亞和俄羅斯),以及方法和視角不同(有馬克思主義的、非馬克思主義的、德意志的和斯拉夫的),給出的解釋必然會有較大差異。限于篇幅,本文不擬討論二期農奴制興起的原因,但其結果卻值得考究,即二期農奴制的出現,限制了工業和其他產業的發展。以德意志東部和波蘭為例,該地區的貴族大多是軍事貴族或軍事首領,成為割據一方的諸侯。他們占有大面積土地,對依附于他們的農奴享有人身權等大部分權利。在這些貴族占有的土地上,實行的是大莊園制的農業經濟。貴族直接占有土地,勞動者是農奴,農奴沒有土地,這就使土地流轉無法形成,不利于租地農場的發展,使得這些地方不具備農業商業化的先決條件。同時,貴族的權勢占主導地位,掌握著經濟主動權,控制谷物的生產和銷售。這使農業生產和銷售較少受到商業資本的影響,農業商業化步伐緩慢。農業商業化發展緩慢導致農業對其他產業的基礎性作用得不到發揮,發展緩慢。此外,該地區的貴族取消了其治下的城市的自治特權,導致城市的社會結構較為單一,商人和手工業者的比例較低,影響較小,城市經濟無法對農村實施影響。因而工商業發展緩慢,與西歐形成了較大的差距,在國際分工上就成為了低級的農業區,成為西歐工業原料的提供者和其產品的銷售市場。

農奴制的再版使中東歐地區為英格蘭和荷蘭提供了糧食和重要的工業原料,包括焦油、樹脂、大麻、亞麻、羊毛、鉀堿、生鐵等,但最為重要是谷物。參與谷物貿易典型的代表就是波蘭的但澤。這是一個中東歐谷物的集散地,有利的地理位置和二期農奴制的興盛促進了其在波羅的海貿易區內地位的提高。在以荷蘭省為代表的尼德蘭北部城市興起的過程中,從但澤運來的谷物滿足了荷蘭眾多人口的糧食需求,也成為了荷蘭商人控制北海波羅的海貿易的主要投機商品。因此,中東歐地區農奴制的再版為加強北海和波羅的海之間的經濟聯系奠定了基礎。

二、英國和荷蘭手工工場的興起

16世紀以來,歐洲手工工場進入大發展的時代,以荷蘭和英國最為典型。第一,英國工場手工業發展表現在工場手工業人員增長上。毛紡織業是英國的民族工業,16世紀時期,英國毛紡織業工人占全國人口總數(350萬人)的50%,并呈上升趨勢。第二,英國手工業產品出口額不斷擴大。16世紀中葉,英國呢絨產品出口量為12萬匹。17世紀中葉,擴大為25萬匹。毛織品出口額占英國商品出口總額的30%以上。第三,英國手工業生產規模顯著擴大,生產技術大幅度提高。從16世紀開始,英國工場主大都建立大型手工工場,使用較好的技術設備。如1564年,英國人斯添普建立了一個呢絨手工工場,雇工2,000余名,使用較先進的毛織機進行生產[5](P391)。在冶鐵方面,英國16世紀初期開始使用鼓風爐進行冶煉,大幅提高鐵的質量和產量。年產量可達2.5萬噸[6](P41)。冶鐵行業的發展直接帶動了新觀念行業的發展,如采礦、建筑、造船與軍工等。最后,手工業工場類型多樣化。16世紀,英國的分散式手工工場向集中式手工工場發展。這個時期,工場類型很多,可歸納為三大類:一是小型手工工場,擁有工人150至200人;二是中型手工工場,雇傭500—700名工人;三是大型手工工場,雇傭工人1000名以上[7](P212)。此外,在采礦、冶金、金屬加工、啤酒、造紙、制鹽等工業部門中也建立了各種手工業工場。

荷蘭的手工工場也經歷了大發展的時代。荷蘭手工業中最為重要的行業,首先,當數紡織業,特別是呢絨業。在擁有呢絨業的城市中,又以萊登居于首位。與尼德蘭南部歷史悠久的布魯日、根特、易普雷等呢絨業城市相比,萊登的興起要晚三四個世紀。在中世紀很長一段時期里,來登只是地方性的市場和行政中心,直到1424年,該市成為勃艮第公爵“好人菲利浦”屬地后才成為呢絨業城市。萊登的呢絨業雖然起步較晚,但發展勢頭一直迅猛。到了16世紀初期,呢絨產量已經達到全英國呢絨產量的1/3,全市近2/3的人口從事呢絨業,使之逐漸成為萊登的支柱產業。其次,荷蘭工場手工業緊緊圍繞著其專業化的農業和漁業不斷發展。其手工業門類繁多,造船、捕魚加工、榨油、造紙、制繩、陶瓷、制磚、染料加工、紡織、泥炭采掘、水利工程、交通運輸及商業等均有發展。特別是造船業成為歐洲領先的行業。荷蘭的造船技術在北歐地區首屈一指。“鮮為人知但是要作清晰分析且必須知道的事實是荷蘭造船業具有規范的、日益標準化的、可重復運用的工藝方法” [8](P32)。“它高度機械化并采用了許多節省勞動力的方法,如風力鋸木機、與鋸床相配的動力送料器、滑車和絞護、搬運重木料的巨型起重機——所有這一切機械設備都提高了勞動生產率。”[4](P101)造船業與其他行業的聯系也很緊密。阿姆斯特丹有一系列相互連貫的工業部門:纜繩工場、面包房、供應船用雜貨的地方,以及制造航海儀器和繪制海圖的部門。另外,造船需要大量的木材。木材的一個重要來源是波羅的海地區,荷蘭之所以獨占這項貿易,是因為荷蘭的毛紡織品在這一地區占有優勢。結果便是荷蘭能夠形成發達的造船業。直到17世紀末期,造船業仍是荷蘭主要的工業之一。1500—1700年,荷蘭船舶的噸位增加了10倍,足以表明造船工業的規模與發展;到了1700年,“荷蘭的商船隊噸位己遠遠超過了50萬噸,相當于競爭對手英國商船隊的3倍,而且可能比歐洲除它之外的所有船隊的總噸位還要多”[9](P78)。荷蘭的造船工業滿足了其他國家的需求,包括西班牙、英國、法國與意大利的一部分也依靠荷蘭造船廠提供船只。

得益于手工工場的快速發展,英國和荷蘭成為北海和波羅的海貿易區的紡織品生產中心和出口中心。從16世紀到17世紀初,英國對紡織品貿易的依賴程度高于其他任何國家。可以說,英國對外貿易的主要內容就是推銷英國紡織品與出口羊毛,總的趨勢是,由直接輸出羊毛轉向將羊毛織成呢絨為主的紡織品出口。從16世紀初起,英國的紡織品在布魯日這個西北歐紡織品貿易的主要市場上占據了首要地位。安特衛普也是一個專門銷售布匹和呢絨的市場,英國的呢絨商和來自倫敦的冒險商人通過這個城市,將英國呢絨銷往尼德蘭、德國、東歐,以及意大利與利凡特。1564年,英國商人便在不屬于漢薩同盟的城市埃姆登設立了貿易點[4](P361)。自此,他們就開始參加法蘭克福的集市,而德國布匹的主要市場就是這些集市。隨著英國布匹貿易的擴大,1567年,漢堡在向英國冒險商人提供的優惠條件中同意他們把貿易點移入這個城市[4](P632),從這里可以通過法蘭克福向德國中南部出口布匹,甚至更遠一些,將布匹銷往意大利。

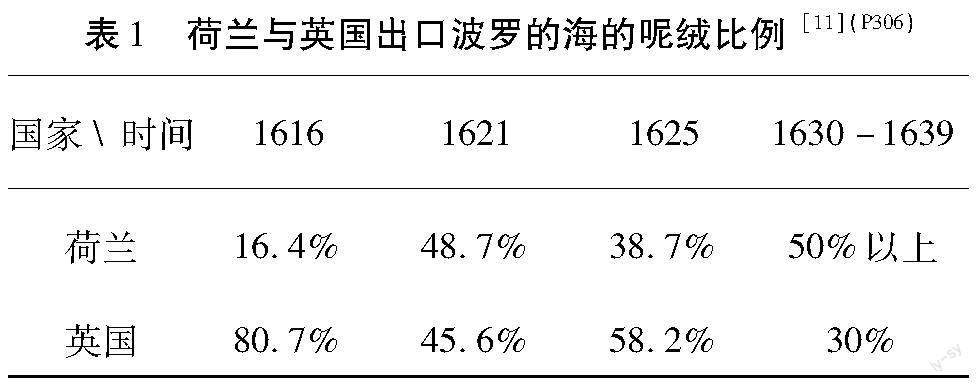

荷蘭在這一時期也是向波羅的海地區輸送呢絨的主要國家。整個16世紀,荷蘭北部的萊登是整個低地地區的呢絨生產中心。波羅的海呢絨貿易中,英國呢絨一度居統治地位。據松德海峽通行稅記錄,1580—1589年運往波羅的海地區的英國呢絨的比例高達92%。直到1620—1629年10年間,從英國輸入的呢絨仍占總輸入量的一半以上。17世紀,荷蘭紡織業結構得到改善,新毛呢生產興起后,荷蘭向波羅的海的出口呢絨的面貌迅速改觀。1609年,荷蘭開始用廉價毛呢占領波羅的海市場,并同英國展開激烈競爭[10](P413)。其時,新毛呢已在英國流行,但市場大多限于國內,出口仍以寬幅的舊毛呢為主,對北歐的輸出尤其如此。到17世紀30年代,荷蘭已超過英國成為波羅的海貿易中的第一呢絨出口國。

三、商人的作用

商人對加強北海波羅的海的經濟聯系起到了重要作用。13—14世紀,漢薩商人在北海波羅的海之間的往來一度加強了兩地的經濟和貿易聯系,成為北海和波羅的海貿易的首要推動者。但在15世紀以后,漢薩同盟開始走向衰落,影響力日益下降,英格蘭商人和荷蘭商人開始發揮日益重要的影響。.

英國冒險商人在漢堡建立的商站是英國與波羅的海地區建立貿易聯系的橋頭堡。1567年,漢堡正式成為英國冒險商人在歐洲大陸的最為重要的一個貿易港口。英國冒險商人主要在這里從事毛紡織品的交易,影響一直持續至19世紀。兩個多世紀里,英國冒險商人一直按照冒險商人公司的章程在漢堡從事毛紡織品的交易。1567—1577年是冒險商人公司和漢堡之間成熟貿易關系的開始。

促使冒險商人來到漢堡經商的首要原因是,16世紀中期,冒險商人在西班牙統治下的低地國家的商業利益無法得到保障。而且英格蘭政府拒絕繼續將毛紡織品的出口特權交給漢薩商人,從而失去了漢堡這一重要的市場[15](P261)。這促使了冒險商人與漢堡的談判,并于1567年7月19日達成了協議。冒險商人被漢堡授予的特權期限為10年,雙方同意可以延長期限。但是,這一協議遭到了呂貝克和其他一些漢薩城市的反對,冒險商人的這一特權在1577年即被終止。直到1611年7月28日,漢堡才開始與冒險商人談判,并以1567年的協議為基礎,達成新的協議。冒險商人重新進駐漢堡。1618年,雙方將新的協議作了一些修改,這對冒險商人更有利。新的協議由51項條款組成,規定了冒險商人的財產權、免稅權,以及在漢堡建立大型房屋的權利等。在房屋內,冒險商人可以隨時召開會議,執行公司規定和法律,執行司法程序和進行交易[16](P145)。冒險商人在從事進出口貿易時免關卡稅和關稅,以及可以在不履行漢堡市民的義務的情況下享受市民的待遇。冒險商人可以自由的與漢堡市民或外來人口開展貿易,可以在任何時間(宗教節日除外)向市民出售其帶來的布匹、器皿和其他商品,也可以將買來的商品再出售等。協議規定了冒險商人不得從事布匹的批發貿易,只能在公司成員內部進行零售和小批量的交易。漢堡當局盡力幫助冒險商人打擊無特許權的外來商人,冒險商人也承諾要利用其影響,執行協議中“所有英格蘭商人不得在其它港口或易北河的沿岸卸貨”這一禁令[17](P51)。冒險商人可以享有免予土地租金、碼頭稅、停泊稅和起重設備的租金等權利。漢堡當局要按照協議提供一定數量的駁船,并要指定一個代理人來為冒險商人租房以解決住宿問題。市長和參議員還要每年召集港口的官員,向其說明冒險商人應得的權利。有了這些特權,冒險商人可以輕易的控制英格蘭和漢堡間的貿易。

毛紡織品成為公司經營的主要出口商品。17世紀之后的兩個半世紀里,公司壟斷了英國毛紡織品向歐洲大陸的出口貿易。由其從法國到丹麥的歐洲沿海地區所需毛紡織品幾乎全由冒險商人掌握。冒險商人在經商過程中還享受到了較大的自由。公司的經商方式和規則與股份公司有所區別。每個商人都按照自己的意愿經商,公司的作用是確保經商公平合理,以維護每個商人利益。公司規定,公司的商人必須在特定的時間和向特定的地點運貨,以利于每個商人都能審查每次的運貨。而且,貨物必須被運至季節性的市場來銷售。此外,公司還制定了一些規定保護危險時期的對外貿易[18](P309)。

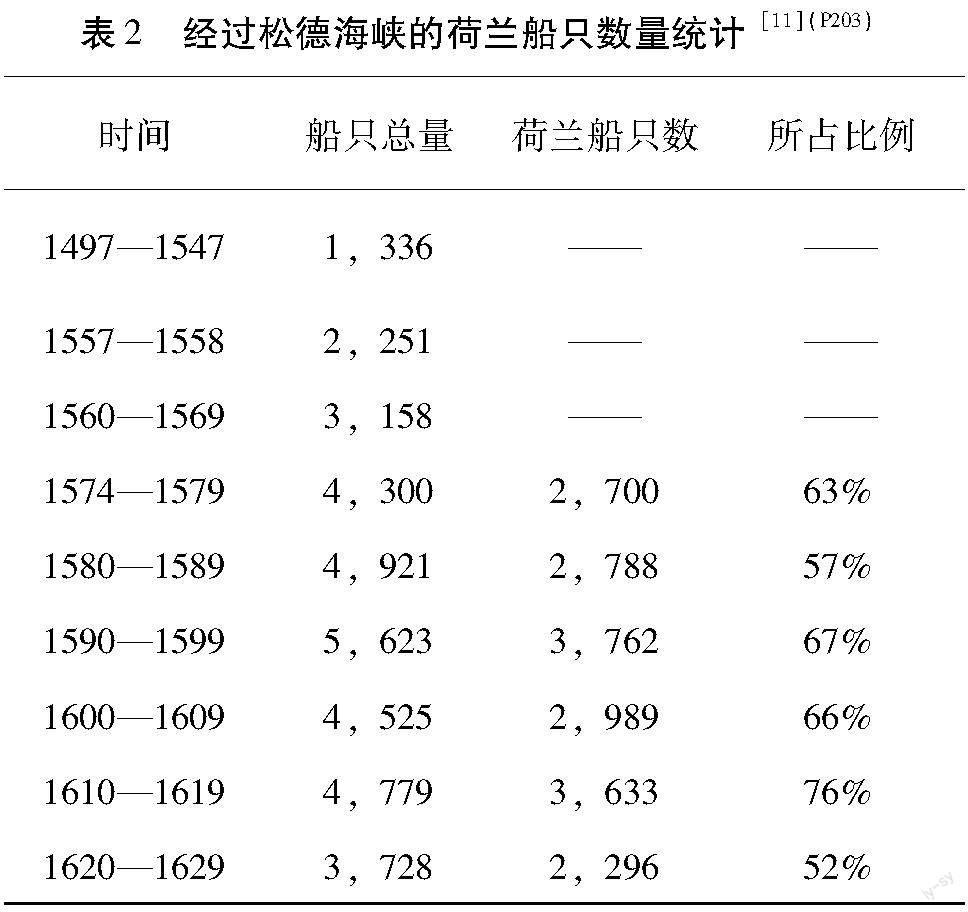

16世紀中葉以后,北歐重要的商人除了英國商人外就是荷蘭商人。這時的荷蘭商人指的是荷蘭共和國的商人。15世紀末,荷蘭人開辟了從北海繞過斯卡晏角,穿過松德海峽進人波羅的海的航線,這條航線不久就勝過了從漢堡通往呂貝克的陸路運輸線。15世紀90年代以后,丹麥松德海峽通行稅的記錄表明,通過松德海峽的大部分船只都是荷蘭人的。在隨后的一個半世紀中,這個比例不斷增加。1497—1547年間進出松德海峽的各國商船總數年均為1336只, 1574年后,荷蘭船進出量均超過了16世紀中葉以前的各國總進出數,相對比例也穩定在57%以上。從表中數據可以得知,在16世紀下半葉,荷蘭對波羅的海貿易大規模興起。

隨著荷蘭造船業的繁榮,在大宗貨物與混合貨物的運輸方面,荷蘭是占主導地位的。以至于到了17世紀末,法國與北歐之間的所有的貿易運輸,以及英國的絕大部分貿易運輸都掌握在荷蘭人的手中。

荷蘭商人主要經營的商品就是谷物,谷物貿易被荷蘭商人稱為一切貿易的根源,是“母親貿易”。這是因為,自中世紀末期以來,人口稠密的荷蘭對谷物的需求非常大,特別是城市。荷蘭的人口在1500—1650年間翻了一番,其中,相當比例的增長發生在城市居民中。這里是阿爾卑斯山以北歐洲人口最稠密的地區。城市人口占了布拉班特總人口的35%,黑納高的29%,佛蘭德爾的40%—45%,荷蘭省的52%以上[5] (P357)。在中世紀末期,越來越多的荷蘭商人、澤蘭商人和布拉班特商人從事東波羅的海谷物貿易。阿姆斯特丹和安特衛普是兩個從谷物貿易中受益最大的城市。1501年,阿姆斯特丹獲得了公證王菲利普授予的特許狀,可以自由參與谷物貿易。安特衛普通過1521年的法令獲得相同的壟斷權[21](P46)。漢薩同盟在16世紀的頭25年加強了但澤和斯德丁、安特衛普的海上聯系。漢薩同盟、安特衛普和瓦爾赫倫的商人都積極地參與了這種貿易[22](P403)。在這幾十年中,安特衛普也向英格蘭、西班牙和意大利出口了谷物。16世紀30年代初期,安特衛普和阿姆斯特丹都是波羅的海貿易中最受歡迎的谷物市場。然而,從此以后,阿姆斯特丹的市場獲得了整個荷蘭地區的支配權。17世紀,荷蘭首都著名的谷物交易市場決定著歐洲的谷物價格[23](P57)。與波羅的海的谷物貿易成為荷蘭北部經濟的生命線。波羅的海谷物貿易的漲落起伏決定著荷蘭社會經濟生活的節奏。松德海峽通行費征收記錄證明,阿姆斯特丹和但澤是所有16—17世紀海上聯系中最頻繁的城市。這兩個城市的海上路線是其陸上最長路線的10倍或者12倍,利用海運低廉運價的谷物貿易,比相應的陸上谷物貿易對價格的影響更大。阿姆斯特丹和但澤之間的價格差距是53%,意味著運輸成本可以被價格差抵消。但澤和其他重要的貿易中心,如安特衛普、米德堡、魯昂和塞維利亞也建立了緊密的貿易關系[23] (P59)。但澤已成為北歐主要的糧食和其他谷物出口中心。各種糧食,包括小麥,黑麥和燕麥從波蘭內陸沿著維斯瓦河被運到但澤,在那裝上貨船再運到西歐。松德海峽的通行稅表明,但澤在當時是最重要的一個出口港。在整個16世紀,波羅的海地區70%的黑麥,70%的小麥與63.5%的小麥是從但澤運出的。這時的其它谷物輸出城市,如柯尼斯堡,以及里加與拉脫維亞至愛沙尼亞等沿海地區的黑麥出口量遠低于但澤。雖然17世紀初期瑞典的封鎖導致但澤出口量下降,如黑麥的出口占本地區的黑麥出口總量的比例下降到47.2%,但小麥比例提高,一度達到70%,這并不影響其作為糧食出口中心的地位。與別的商品貿易相比,荷蘭與波羅的海間的谷物貿易具有一定程度的穩定性。但在短時期內,谷物貿易有很大起伏。這些波動常是由于東、西歐不穩定的谷物收成互相作用的結果,但是,戰爭與其他因素也會導致貿易產生波動。總體上,但澤的谷物出口高峰與西歐的谷物歉收是吻合的,例如,在1562年、1565年、1586年,以及16世紀整個90年代的情況即是如此。17世紀初的20年間,瑞典和波蘭的戰爭導致瑞典對但澤的封鎖,谷物出口開始受到影響[5](P359)。盡管如此,但澤作為谷物出口中心的地位在波蘭甚至在整個波羅的海都是十分突出的。

綜上所述,在中世紀的漢薩同盟的推動下,進入近代早期以來,北海和波羅的海的貿易進入了繁榮階段。英國和荷蘭成為北海和波羅的海貿易區內的生產中心,中東歐成為英國和荷蘭的糧食等必需品和工業原材料的供應地,以及英荷工業產品的銷售市場。英國和荷蘭手工工場的興起和大力發展對外貿易是其占據經濟制高點的主要原因,而中東歐二期農奴制的興起使得這一地區的農業一直處于低水平,農業對工商業的基礎性作用無法發揮,無法促進工商業的發展,在西歐興起手工工場的情況下,與西歐的差距更大。這就在國際分工上形成了一高一低的格局,西歐的產品流向中東歐,中東歐的谷物和原材料品流向西歐,北海和波羅的海的貿易進入了新階段。

[參 考 文 獻]

[1]亨利·皮朗.中世紀歐洲經濟社會史[M].上海:上海人民出版社,2001.

[2]波斯坦.劍橋歐洲經濟史:第2卷[M].北京: 經濟科學出版社,2003.

[3]馬克思恩格斯全集:第35卷[M].北京:人民出版社,1985.

[4]里奇.劍橋歐洲經濟史:第5卷[M].北京: 經濟科學出版社,2003.

[5]卡洛.M.奇波拉.歐洲經濟史:第2卷[M].北京:商務印書館,1988.

[6]劉永生.世界近代前期經濟史[M].北京:中國國際廣播出版社,1990.

[7]約瑟夫·庫利舍爾.歐洲近代經濟史[M].北京:北京大學出版社,1990.

[8]Van Zanden, Rise and Decline of Hollands Economy[M].Manchester: Manchester University Press, 1993.

[9]Davis,R., “Merchant shipping in the Economy of the Late 17th Century”[J]. The Economic HistoryReview,vol.9,no.1,1957.

[10]Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch Economy in the Golden Age[M]. Amsterdam: Nine Studies, 1993.

[11]陳勇.商品經濟與荷蘭的近代化[M].武漢:武漢大學出版社,1990.

[12]Willan, T. S., The Early History of the Russia Company 1333-1603[M].Manchester: Manchester University Press 1936.

[13]Gerson, Studies in the History of English Commerce in the Tudor Period[M]. New York: Mcmillan, 1912.

[14]Scott, W. S., The Constitution and Finance of English, Scottish and Irish Joint-StockCompanies to1720[M].Cambridge: Cambridge University Press,1912

[15]Williamson, J. A. , Maritime Enterprise 1485-1558[M].Oxford:Oxford Univeristy Press,1913.

[16]Lingelbach, W. E., “The Merchant Adventurers at Hmburg”[J].The American Historical Review, Vol. 9, no. 2.,1904

[17]Ehrenberg, Hamburg und England im Zeitalter der Knigin Elizabeth[M].Berlin: Berg Press, 1980.

[18]Lingelbach, W. E., “The Internal Organization of the Merchant Adventurers of England”, Transactions of the Royal Historical Society[J].New Series, no.16, 1902.

[19]Zins, H., England and the Baltic in the Elizabethan era[M].Manchester:Houghton Mifflin Co., 1972.

[20]Ramsay, G. D., English Oversee Trade during the Centuries of Emergence[M].London: Clarendon Press, 1957.

[21]Van der Wee, H., The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (14th -16thCentury) [M].vol.3, Hague: Brill Press, 1963.

[22]Harreld, Donald J., High Germans In The Low Countries: German Merchants And Commerce In Golden Age[M].Antwerp: Turnhout Press, 1969.

[23]Van Tielhof Milja, The ‘Mother of All Trades. The Baltic Grain Trade in Amsterdam fromthe Late 16thto the Early 19thCentury[M].Leiden: North Holland Press,2002.

The reasons for North Sea and Baltic Seas prosperous trade in 16th -17th centuries

NING Fan

(Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100101,China)

Abstract:Hanseatic League laid a foundation for North Sea and the Baltic Sea trade. Modern times, the rise of handcraft workshops of England and Dutch and their vigorous foreign trade contributed to occupy the commanding heights of economy. The rise of “the second serfdom” in central and eastern European made this regions farming in low-level, agriculture cannot play a fundamental role in promoting the development of industry and commerce. England and Dutch became the production center in North Sea and Baltic Sea trade zone, central and eastern Europe became to be the supplier of necessities, like grain, and industrial raw material, and also industrial products sale market of England and Dutch.

Key words:second serfdom; handcraft workshop; England; Dutch