由中國傳統山水觀探索山水畫的學習路徑

摘 要:山水畫的學習要經歷臨摹、寫生和創作三個階段,且在創作中往往會出現和臨摹、寫生銜接不上,或是不易轉換的問題。梳理中國傳統山水觀在山水畫學習過程中所起到的作用,建立有效的多維度知識框架,嘗試貫通山水畫的全貌,認識山水畫的發展方向,將有利于進一步促進山水畫學習。從中國傳統山水觀、傳統山水畫審美標準和近當代山水畫創作等方面進行探索,尋求促進傳統山水畫學習的有效路徑。

關鍵詞:中國傳統山水觀;山水畫;學習路徑

一、中國傳統山水觀

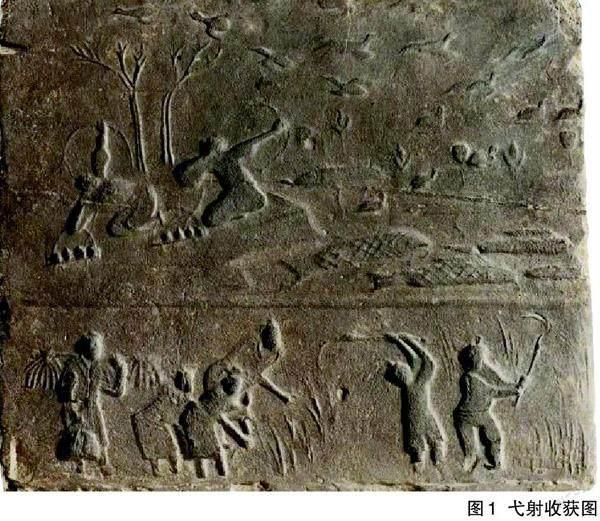

中國山水畫歷史悠久,底蘊深厚,這同中國傳統的山水文化有著密不可分的關系。從早期繪畫中我們可以看到“人大于山,水不容泛”,從巖畫到陶器上的水紋,山水只作為點綴出現。農耕文明下的中國先民把自然作為生活的一部分,從漢代畫像磚中我們能看到人與自然和諧相處的狩獵農耕場景(圖1),而《馬王堆一號墓T形帛畫》中更多描繪的是天上地下的場景,直到現存最早的山水畫——隋代展子虔的《游春圖》出現,這才有了山水畫的系統發展。

通過以上的介紹我們可以看出,中國先民注重人與自然的和諧關系,因此產生了老子“道法自然”、孔子“智者樂水、仁者樂山”以及養浩然正氣、獨與天地精神相往來等依托表現。這些觀念融入了中國文化的血脈之中,并延續至今。中國古代生活中離不開山水文化,如家中掛中堂山水,寓意有靠山,富裕人家會建園林以親近自然等。

隨著文明的發展,村落城鎮越來越聚集,人們逐漸脫離了純自然的生活環境,但人們文化基因里對山水的熱愛不曾消減,于是采取更多的藝術形式去表現自然山水,如繪畫、園林、盆景、賞石等。漢代博山爐是一個人們渴望親近自然的典型例證,山水造型的香爐點燃后煙霧繚繞,形似自然山間云霧,人們便借此藉慰悅山樂水的情感。

北宋郭熙的《林泉高致·山水訓》中談到山水畫的功用——“可行、可望不如可居、可游之為得”。 古人認為一幅好的山水畫應是看一幅畫就像步入山林一般,有可以游玩、可以居住的地方。這種思想仍是親近山水、寄情山水的表現,希望山水成為生活的一部分,處處都有山水的影子。

二、山水畫學習的多維度參照

古代傳統師徒相授的山水畫的學習方式大都失傳了,只有從一些課徒畫稿和畫論中找到一個個碎片。中國人的山水情懷是刻在文化基因里的,古代生活的方方面面都有山水的影子,從多維思考的角度來看,各個門類中的片段共同描繪了山水畫的全貌。例如《廣陵散》在嵇康之后沒人能彈,盡管有琴譜。古代琴譜都是用特定的文字標明每一個彈奏的動作,但是節奏根據人的理解而快慢不同,要想更符合魏晉時期的審美習慣,可以通過魏晉書法來佐證。書法是線條的藝術,每個字的書寫節奏都會在紙上留下痕跡,通過魏晉時期書法的節奏大體能了解魏晉時期的節奏風尚,從而進一步感受《廣陵散》應有的節奏,這就是一個非常鮮明的多維思考的例證。

在山水畫學習中,根據形象內容可分樹法、石法、云水法、點景法,從技術層面有筆法、墨法、章法。通過其他傳統藝術的參照,或可逐一尋找學習參照路徑。

樹法:古畫上的樹與自然界中的有很大不同,其更有規律和人工剪裁的美,更像是現實中的盆景。如嶺南派的“素仁格”盆景,樹的形態被修剪成傳統山水畫中樹的模樣,而傳統山水畫中的樹若能挪至現實中,再加上花盆,便成了盆景。由此追溯就找到了解決樹法造型的途徑。另外,可參照中醫用藥中的組方原則——“君臣佐使”,傳統山水畫中一組樹的描繪也有“君臣佐使”的配合。

石法:山水畫中的各種皴法就是從賞石中得到佐證,甚至賞石的造型比起自然界中的大山更像是古人山水畫中的模樣,這種小中見大的思維正符合傳統文化中俯仰宇宙的思想。

點景法:同樣,想要理解點景法,我們不妨讀一讀古人建造園林的書籍,比如《園冶》。

筆法、墨法:筆法、墨法直接可以和書法相互印證。用筆中的平圓留重變,用墨的濃淡破積潑焦宿,這些書法和山水畫的要求基本一致。

章法:章法的起承轉合一方面可以從詩論文評類書籍中找思路,另一方面可從風水學中找到山形聚散、龍脈開合、藏風聚氣等思想。

這里討論的多維度的學習思路,就像讀史書一樣,每一個歷史事件都應該被放到當時的歷史環境中,才能清晰地理解事件的真相。傳統山水畫的學習同樣如此,對古人文化環境的理解勢必能給學習帶來很大幫助。

三、中國傳統山水畫的品評標準

談到中國傳統山水畫的品評標準,就不得不提謝赫的“六法”。謝赫生活的時代品鑒之風盛行,甚至選官用的都是九品中正制,由中央政府統一設立中正官及其屬吏品評人才。在總結前人及當時繪畫創作經驗和理論的基礎上,謝赫于其著作《古畫品錄》中提出了“六法”——氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移摹寫。這一標準構建了一個初步完備的繪畫理論體系框架,對后世的中國畫產生了深遠的影響,被視為千古不易之法。傳統山水和書法、古琴一樣主要目的是修身,所以謝赫在《古畫品錄》開篇就提出“明勸誡,著升沉,千載寂寥,披圖可鑒”,這也是為何中國傳統藝術文以人傳,以人格修養在繪畫中的體現為標準。很多仿某某筆意的作品,其實是通過臨仿先賢學習其內在精神的一種外化。

北宋黃休復在《益州名畫錄》中提出“逸、神、妙、能”四格,此是繼“六法”之后的又一重要標準。黃賓虹在觀畫三境界中談及:“一見即佳,漸看漸倦,此能品也;一見平平,漸看漸佳,此妙品也;初看艱澀,格格不入,久而漸領,愈久而愈愛,此神品也,逸品也。”逸品是超出觀者現有的審美舒適區,人一開始會產生抵觸心理,但在審美逐漸提升的過程中會逐步領會作品的妙處。這種審美的提升同時是人思維境界的提高。

山水畫中還有“三遠”法——高遠、深遠與平遠。“自山下而仰山巔,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。”結合前面的表述可進一步思考,“三遠”并不是一種簡單的山水畫構圖和透視方法,更是一種精神境界的體現。高遠有靜穆意,如同儒家;深遠有幽邃意,如同道家;平遠有淡泊意,如同佛家。

四、當代山水畫創作的思考與啟示

現代人和古人所處的文化環境截然不同,如何在當下發展山水畫成為一個需要認真思考的問題。20世紀上半葉,有大批一流學者從事翻譯工作,將大量的世界先進文化引入中國。如今強調民族復興與文化自信,更加需要一批仁人志士投入對我國優秀文化的梳理研究中去。現代人的生活環境和古人相比有了天翻地覆的變化,如果仍一味地畫傳統山水,就會使作品少了些真情實感,其始終是蒼白的。

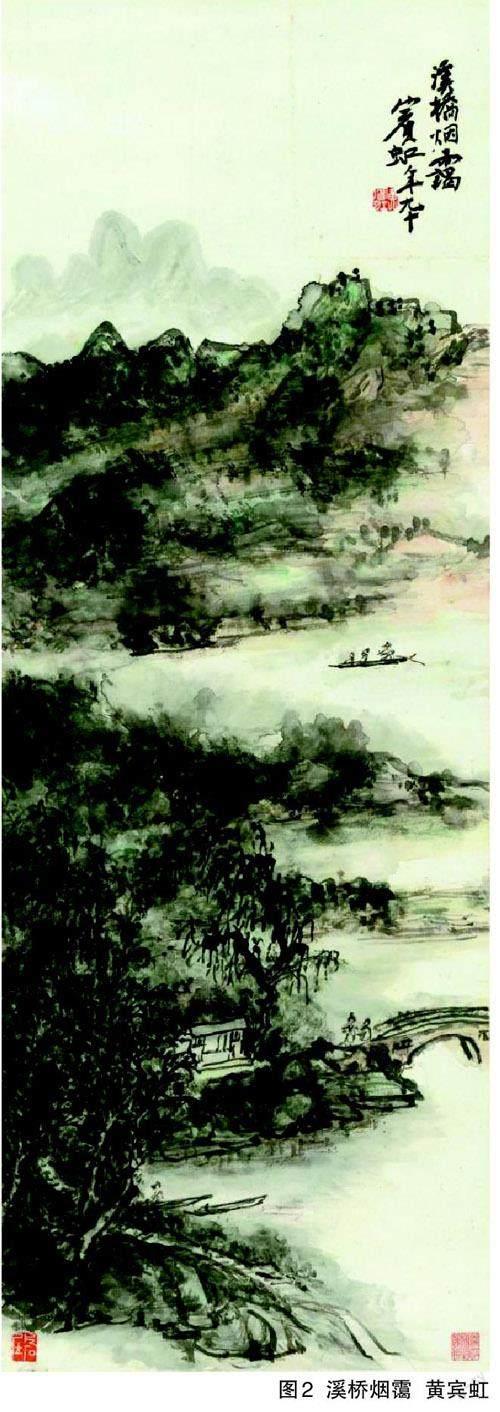

近代以來,一大批畫家就改良中國畫進行了探索,人物畫領域有徐悲鴻、蔣兆和等,花鳥畫領域有齊白石、潘天壽等,山水畫領域有黃賓虹、李可染等。其中,黃賓虹學養深厚,收集編寫的《美術叢書》涵蓋繪畫、書法、篆刻、金石、文玩、治園等方方面面,在深入中國傳統文化的同時也關注西方繪畫。正是這種系統全面的梳理,從不同角度進行思考,才成就了獨具特色的“賓虹山水”(圖2)。李可染從對景寫生入手引入光影,深入生活為山川立傳,同樣開啟了現代山水的新面貌。

近年來,山水畫作品顯現出平面化的趨勢。平面化的造型思維早在漢代畫像磚中就得以體現,敦煌壁畫中也有大量平面造型的因素。現代平面化的繪畫摒棄了透視,更注重畫面的內在關系,通過黑白灰、疏密大小、濃淡干濕等各種矛盾關系營造畫面,更大地解放了山水畫,使山水畫的創作更加自由,這也是一種新的發展方向。另外,在當代山水畫多元化發展的過程中,出現了具有裝飾畫、水彩畫傾向的作品,這些作品的出現一方面模糊了山水畫的邊界,另一方面拓展了山水畫的表現。

遵循以線造形,將筆墨作為獨立的審美內容,這是中國畫區別于其他畫種的根本特征,堅持并發揮筆墨的獨特魅力是中國山水畫發展的基礎。這一論斷在黃賓虹提出的中國畫之三不朽中就已有了體現。黃賓虹認為,中國畫有三不朽:第一,用墨不朽也;第二,詩、書、畫合一不朽也;第三,能遠取其勢,近取其質不朽也。可見,筆墨內涵是中國畫的根本。中國畫具有獨立的筆墨審美,中國畫中的線條具有獨特的審美功用,這與畫家對線條的獨特感受密不可分。點、線、面造型是常用的三種造型手段。在中國畫創作中,如果過于強調以點為基本語言,則畫容易顯得零散、瑣碎;用塊面造型,又會出現過于模糊、平板的問題;通過線造型最能直接捕捉物體的形象姿態和動感,也最適宜發揮毛筆、宣紙等中國畫獨特繪畫工具的特性。因此線條作為中國畫的靈魂,是適合中國畫表達的最具有特色的藝術語言形式。

此外,在山水畫中有三點值得重提。一是詩書畫合一。詩書畫合一的最高境界是將詩意和書法筆意融合到繪畫中,同時在畫面上題寫相關的詩詞內容,使書法題字成為畫面的重要內容,與畫面有機結合。宋代山水畫上也有題字,但往往窮款隱于角落,比如范寬的《溪山行旅圖》,作者姓名就是藏在畫面樹干之中。詩書畫結合的形式自元代才初具端倪,至明以后逐漸成為標準形式流行開來。這里談到的詩書畫合一強調的是書法和繪畫風格的統一,以及繪畫意象的詩意統一。在傳統詩歌中留存有大量的山水詩,以山水抒懷為中國山水觀中不可或缺的一部分,對山水畫的影響頗深。通過對山水詩意的描繪達到詩書畫合一,同樣是山水畫區別于其他畫種的獨特審美特點。正是這種詩書畫合一的形式,更能傳達出中國傳統審美的獨特魅力。

二是遠取其勢、近取其質。傅雷《觀畫答客問》中談道:“目之視物,必距離相當而后明晰。遠近之差,則以物之形狀大小為準。覽人氣色,察人神態,猶需數尺外。今夫山水,大物也,逼而視之,石不過窺一紋一理,樹不過見一枝半干,何有于峰巒氣勢?何有于疏林密樹?何有于煙云出沒?”這便是對遠取其勢、近取其質的出色闡述,是一種宏觀與微觀的統一。通過山水畫整體的構圖,起承轉收的丘壑布局,可有可居的山水情懷,從宏觀層面表達“與天地精神往來”的人文境界。通過筆墨這一微觀層面的濃淡干枯、抑揚頓挫,抒發筆墨意趣,展現筆墨抽象之美。這種遠取其勢、近取其質的特點同樣是中國山水畫不可或缺的內涵。

三是山水畫的境界問題。境界是由知識儲備、人生閱歷和感悟等各方面的因素積累而成。這就需要畫者注重多方面的學養修為,養成多維度思考的習慣,不斷跳出自設限制,最后通過筆墨歸于山水畫意境,實現人格修養的提升,進而實踐到山水畫創作中去。

綜上,通過對中國山水觀和山水畫的多維度闡述,嘗試尋找中國山水畫學習的有效路徑:既要從傳統中學習技法與筆墨,堅守中國畫的詩書畫合一、筆墨精神與境界追求,也要結合當下,創造出有當代意味的創新性作品,把握好“守”與“破”的限度。

參考文獻:

[1]郭熙.林泉高致[M].章宏偉,編.鄭州:中州古籍出版社,2013.

[2]謝赫.古畫品錄[M].北京:人民美術出版社,2016.

[3]傅雷.觀畫答客問[J].中國書畫,2010(6):36-39.

[4]黃賓虹.黃賓虹畫語錄[M].王伯敏,編.杭州:浙江人民美術出版社,2021.

作者簡介:

侯鑫,任職于鄭州市青少年宮,高級職稱。河南省美術家協會會員,鄭州市美術家協會教育藝委會主任。