光影流年

李舸

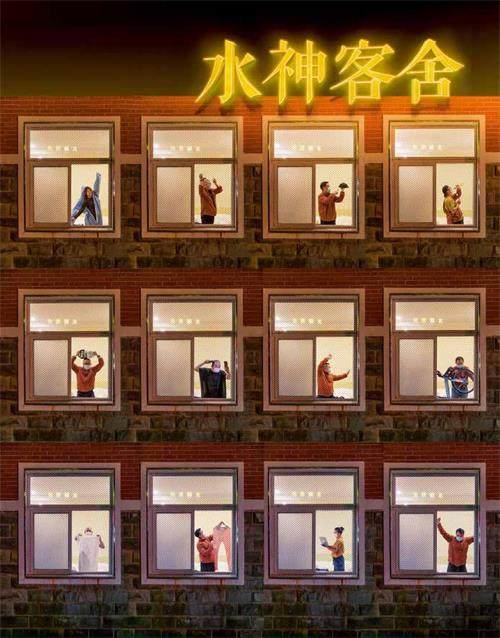

2020年5月24日,離開武漢的前一天,在水神客舍駐地,記者們留下了各自最難忘的瞬間。(劉宇攝影 陳黎明后期制作)

不久前,我在整理資料的時候,偶然發現了一張拍攝于28年前的照片:劉宇和中外記者一起在人民大會堂西大廳采訪“兩會”的記者招待會。照片勾起了對我們之間一些往事的回憶。

初見劉宇,也是在人民大會堂舉行的外事采訪中,那時我是《人民日報》的一名攝影新兵,而劉宇已經有七八年新華社時政記者的經歷。此后挺長一段時間里,我們雖是清交素友,但彼此默默注視,視線從未遠離。后來,接觸漸漸多了起來,說來也巧,在好幾次共同參加的采風活動中,主辦方都把我倆分在了同一個房間,也給了我們更多近距離交流的機會。我還想起,2007年淮河流域遭受了特大洪水災害,我和他在沒膝深的洪水中相互攙扶,一起拍攝泄洪照片的情景。

劉宇一直是個低調平和的人,但他的經歷讓我們羨慕,且不說支教、掛職的鍛煉,就是在攝影領域,他拍攝過中央新聞、戰地新聞、社會新聞、體育新聞……既當過駐外記者,也做過圖片編輯,還曾擔任多個部門的負責人。這些經驗的積累,拓展了他的視野和才干,讓他能夠更從容地應對新的挑戰。后來他擔任了中國文聯攝影藝術中心主任,也正是我在中國攝影家協會主席的任期內,我們的合作更多了,許多想法和建議,我都愿意和他商量,并通過他和他的團隊共同完成。

盡管曾有過那么多身份,但在我心中,他的骨子里仍然是一個單純的攝影人。所以當2020年疫情肆虐時,我受中央指導組宣傳組的委托組建中國攝協赴武漢攝影小分隊時,第一個想到的就是劉宇,因為我知道他的“油箱”里還有“油”。在武漢的66天里,我們共同經歷了從凄冷凋零的寒冬到姹紫嫣紅的暖春,從無知無助的恐慌到從容應對的淡定,從搶救生命的“紅區"到隔離生活的社區,從街巷空寂的停擺到人聲喧嘩的解封,從拍攝4.2萬余名醫療隊員到面對上千萬武漢市民。我們留下的不是局外人的冷眼旁觀與獵奇,而是親歷者的深度記錄與思考。

在完成規定任務的同時,劉宇不僅用攝影直擊現實的獨特力量參與其中,更以文字細膩深刻的生命體驗表達了他的人文觀照。他的“武漢手記”包含了多重的社會意義,更富有深刻的精神內涵,成為記錄那一段特殊歷史的真實文本。

我非常欣喜地得知劉宇的新書即將出版。攝影人的創作一定是跟他的思想情感和人生閱歷一致的,劉宇沒有將以往拍攝的照片簡單堆砌,而是將時代背景和個人體驗結合起來,用圖文并茂的方式,講述了一個攝影人的成長故事。讀者不僅可以從中吸收攝影創作的營養,也可以觸摸他和他們那一代人共同走過的歲月。

在我認識的攝影人中,有許多曾是工人、農民、士兵、學生……中國的改革開放改變了每個人的人生軌跡,讓他們擁有了一個共同的名字—攝影記者。從那時起,他們的創作也緊緊與時代聯系在一起,每個人的時光細如溪流,匯聚起來浩瀚如海。

如今,他們多數已經年過花甲,陸續退出了工作崗位,也終于有了難得的閑暇時間。劉宇交上了一份用時間積累的生命厚度完成的期末考試答卷,我也希望更多的老攝影家在安排好自己的晚年生活之余,梳理以往的作品,總結拍攝的經驗,分享人生的感悟。這不僅是個人經歷的回望,同時也將成為記錄中國社會進程和攝影發展的珍貴文獻。