在都市鋼鐵叢林中尋找最美的花

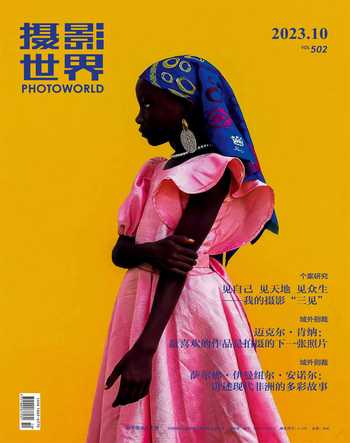

像是水晶宮一般的中國錦。張原 攝

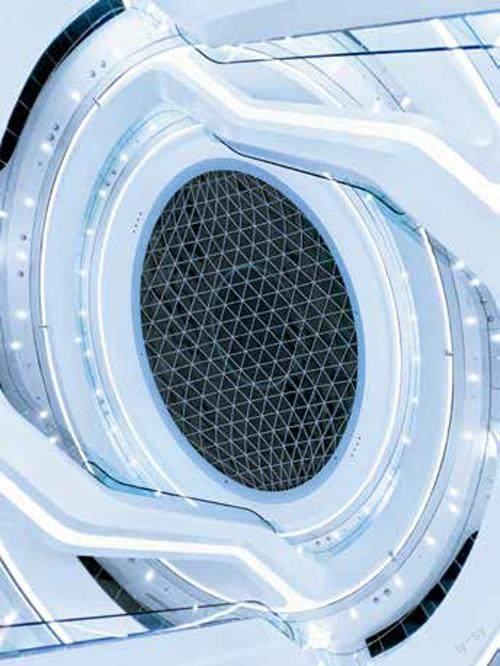

夜晚的銀河,SOHO商場內。張原 攝

北京,這座舉世矚目的城市不僅擁有悠久的歷史與燦爛的文化,同時也有著現代化的一面,這在建筑設計方面體現得淋漓盡致。中信大廈(中國尊)、國家體育場(鳥巢)、國家游泳中心(水立方)、北京奧林匹克塔(大釘子)······這些風格迥異卻極具匠心的當代建筑,為文明的發展注入了新的活力和創意。

作為一名北京的攝影師,我時常穿梭在林立高樓匯聚成的鋼鐵森林中,觀察為什么每一棵樹木都有著差別,就像生活在這片森林里的人類一樣,千人千面。而發現它們最美的一面并用手中的相機記錄下來,便是我最愛做,也經常做的事。每當這時,我就會變成一名“獵人”,建筑是隱藏在偌大都市中的“獵物”,而鏡頭便是我的“獵槍”。日復一日,我游走在鋼鐵森林之中,用“攝影眼”觀察著四周,從繁冗瑣碎的線團中,試圖發掘被常人忽略的美。

說著輕松,做起來可就不是那么簡單了。北京作為一個國際化的大都市,經濟發達,人口眾多,自然也涌現出了堪稱海量的攝影愛好者,這就帶來一個問題—對于城市建筑這一題材來說,可拍、值得拍的對象顯得“供不應求”。更讓人郁悶的是,在這個信息時代,一切都是“透明”的,只要你把照片分享到社交媒體上,就會出現一大幫“跟風”模仿的人。大家拍出的照片可能只有拍攝天氣、時間段的差異,光線條件略微不同,而拍攝角度和焦段則都大同小異,不得不說有種“復制粘貼”的感覺。一個經典的機位,第一個人拍,驚艷絕倫;第二個人拍,致敬經典;第一百個人拍,那就味同嚼蠟了。

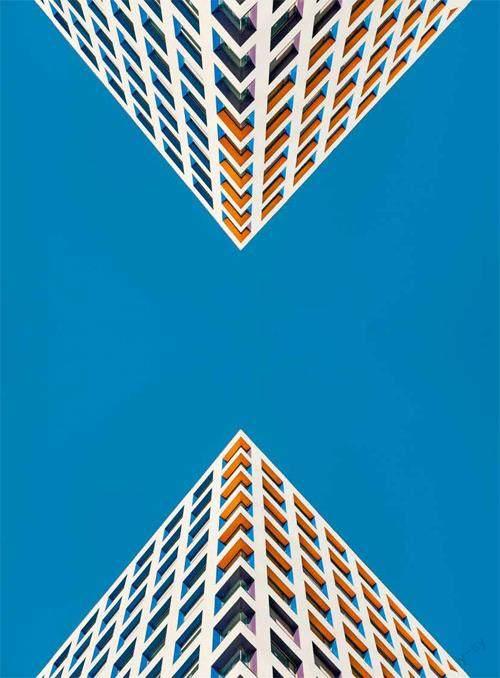

城奧大廈。張原 攝

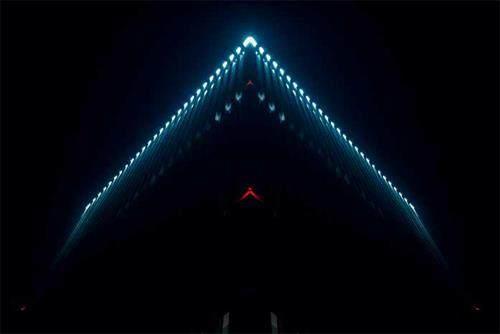

夜晚的航空科技大廈,科技感十足。張原 攝

那么,如何避免千篇一律造成的審美疲勞呢?可以利用焦段的改變,比如常見的超廣角拍建筑群全貌,而你使用了長焦給建筑來一張特寫;抑或利用視角的改變,例如路人視角變成動物視角(低角度仰拍)、上帝視角俯拍;或者利用后期調色的改變,形成你自己的風格;或是在環境中加個興趣點,達到破勢的效果;再或是利用長曝光虛化掉行人、車軌和流云,形成靜態照片有動態變化的感覺。

作為一名工業設計專業出身的攝影師,我對建筑的幾何形態非常著迷。規則分布的線條和立面,在我看來就像是優美的和弦回響腦海,讓我上頭,無法自已。直線表達著速度感與正直感,曲線是優雅與舒緩的象征,三角代表著尖銳和穩定,圓形象征著完美與內斂……不同的幾何有著不同的意味,建筑也是一種抽象的隱喻。每一位建筑設計師都會用點線面在稿紙上舞蹈,最終澆灌成一座具象呈現在你眼前。攝影師則是將三維的構成再拍成二維圖像,呈現給觀眾們。多從不同的角度看每一個建筑,你會更加深刻地理解它,然后抓住它的靈魂,拍出讓觀眾有共鳴的作品。

建筑的側視圖是我常拍攝的角度,不僅僅是因為對稱之美,更因為這樣拍攝能拍出它的立體感。

讀書時候,我學會了“把復雜的問題簡單化”。攝影也是一樣—做減法。你拍的每一張照片,瞇上眼睛看,它其實就是一個個色塊。世間萬物,也都可以抽象成點、線、面、體。點構成線,線構成面,面構成體。去抓住事物的規律性,就能拍出來很多有意思的照片。

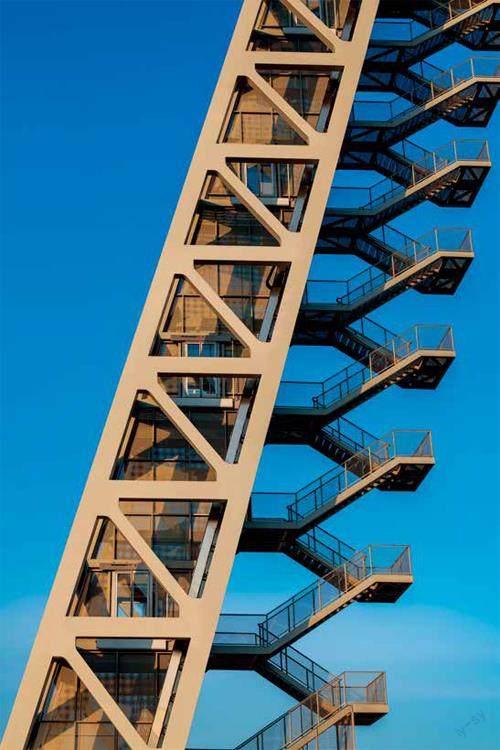

首鋼園冬奧滑雪大跳臺樓梯。張原 攝

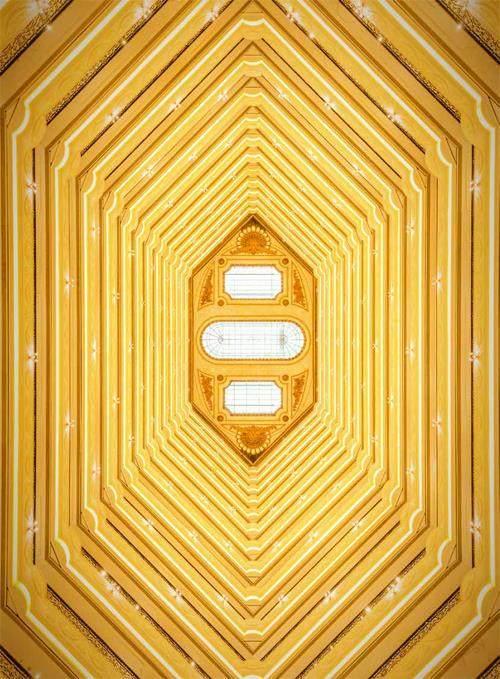

勵駿酒店。張原 攝

審美是主觀的,因人而異的,與人們經歷的過往、走過的路、讀過的書、看過的電影、交往過的人都有關系;在不同文化背景下,美有很多種。每個人的審美理念是隨著時間有所改變的,當下的自己可能會被未來的自己所否定,而未來的自己也很可能是當下所嗤之以鼻的。即便攝影沒有絕對的正確,即便攝影作品也沒可能去用一個分數評判,但是帶著自己的攝影理念,去形成自己的風格,拍出的攝影作品才會更具深層的內涵。讓作品帶上你自己的DNA,這是我想要和大家分享的。

我在小紅書和微博上的北京最美建筑圖鑒系列還會繼續更新下去,希望有一天你看到它們,你也會說一句:“啊,真美。”

“中國錦”這張照片是爬樓時拍攝的,當時從遠處看,就覺得中間這棟高樓的玻璃幕墻很有特點,如果拍攝特寫可能會比較出彩。于是有了《像是水晶宮一般的中國錦》建筑跟模特一樣,如果從正面看效果不好就拍側面,攝影師要抓住它最美的一面。

在2022北京冬奧會期間,我在遠處拍攝滑雪大跳臺延時視頻。拍完往回走的時候有一瞬間看到跳臺延伸斜向上的樓梯在陽光下很美,就用長焦對著它拍了一張局部特寫。拾級而上的人就像巴別塔一樣,永無盡頭。

古人云:“不識廬山真面目,只緣身在此山中。”建筑也是一樣,雖然可能在建筑外部你才能看到它的全貌,但是我更喜歡在中庭,“坐井觀天”去發現建筑內部設計之美。只有這樣,你才能沉浸地感悟到設計師的意圖。在我看來,拍攝于SOHO商場內的《夜晚的銀河》就像一只天空之眼,凝視著我。

透視關系,近大遠小。勵駿酒店內部的廊道輪廓就像俄羅斯套娃一樣,被整齊收納著。

在鳥巢附近有一座造型奇特的大樓—城奧大廈,遠看像一個石頭一般的造型,沒想到內部極具美感。穹頂仿佛一塊貝殼,被周圍的玻璃幕墻包裹著。

白天平平無奇的建筑,到了晚上卻會脫胎換骨。我無數次路過航空科技大廈,都不會多看它第二眼,直到一個晚上,我和女友在附近逛街。我被神秘的射燈所吸引,整座大廈宛若一個隱蔽的堡壘,在發射訊號。這也正是航空事業吸引人的地方吧。

可惜的是,航空科技大廈自多家企業入駐之后,變得“金碧輝煌,燈火通明”,這種神秘的美感也一去不復返了。

隨著城市的不斷發展,歷史的車輪滾滾向前,現在的這些嶄新的、“正當年”的建筑也會慢慢蒙塵、褪色,直至退出歷史舞臺。趁現在,多用你的心、你的眼、你的鏡頭,去見證它們最美好最輝煌的時刻吧。