文章被選入高中語文試卷是什么體驗

蠻像個小孩

事情是這樣的。今年3月,我在《讀者》(原創版)上發表了一篇名為《他從樹上走來》的文章,記錄我的藝術家五爸的故事。前幾天中午,我的“小紅書”賬號突然收到一條私信:“姐妹,你的文章被選為北京市西城區高一考試題了。”

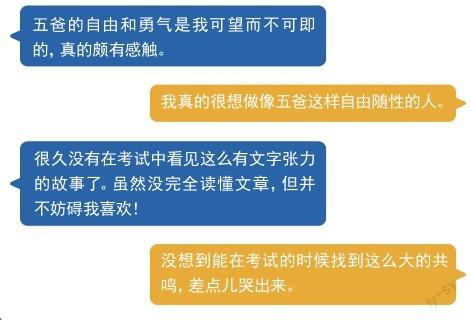

這位網友很熱心,將試卷的閱讀題拍照發給我。我正開心,下午3點,事情開始變得不對勁兒。手機每幾秒鐘便亮一次,均來自我自己的微信公眾號的消息提醒。我帶著“地鐵老人臉”點進去一看,嚯,全是北京西城區學子的留言,他們“攻陷”了這篇文章的留言區,其中有很多哭訴:“你害得我好慘啊!”“我讀不懂你的文章,就像你父母讀不懂五爸的畫一樣。”……我很同情大家,畢竟我看到題目時也思考了好一會兒。但當看到這條留言時,我沒忍住笑出聲—“五爸今天在北京多了1萬個‘侄子’。”越來越多的同學讓我試著做題,解釋一下為什么要取這個標題。還有人問我:“‘樹’是諧音‘束縛’的意思嗎?”我連忙說不是。

于是,我不得不正視這份試題,開始認真填寫答案。很快,有人發出了標準答案,我意外發現做錯了一道選擇題,主觀題也答得馬馬虎虎。但沒關系,我發給五爸看了,他也選錯了。

后來,微信公眾號后臺的消息不斷增加,透過文字,我看見了一顆顆敏感、純粹又滿懷期待的心。

七八歲時,我在家里的柴房翻到過一本《窗邊的小姑娘》。在這之前我從未讀過長篇小說,但那天我像著了魔,在柴垛間狹小的縫隙中用一下午讀完了整個故事。從此,文字成了我生命中不可缺少的存在。

二十幾年里,我喜歡過很多作家,古今中外,男女老少,他們影響著我人生的走向。現在我的文字也被人看見了,這讓我備受感動,也讓我確定,記錄是有意義的,真誠的文字能夠穿越時空。

有位同學給我留言:“希望你幫我們‘痛批’西城區的出題人。”我只能“狠心”拒絕,因為我和出題人已經成了朋友。幾個月前他在《讀者》(原創版)上看到我的文章,很喜歡,便用作這次考試的閱讀題。他告訴我:“好多孩子說考試時差點兒流淚,其實考多少分不重要,教育的終極目標已經達到了。”我沒有那么崇高的目標,大家在閱讀時不覺得無趣,我已經非常滿足了!

最后,謝謝這一日的奇遇,祝大家都能找到自己的那棵樹。