文物醫院基坑開挖階段鄰近城墻沉降監測分析

張 南

(故宮博物院,北京 100009)

0 引言

紫禁城的城墻始建于明永樂十八年(1420 年),是我國歷史上現存規模最大、保存最完整的皇家宮殿城墻,蘊含著豐富的歷史、文化、軍事信息,具有重要的考古、科學價值。近年來,故宮城墻出現大量鼓脹、裂縫、不均勻沉降等變形現象,西華門以北 200 m 處城墻的墻面曾發生較大面積的坍塌,給城墻保護敲響了警鐘[1,2]。為了保護故宮城墻,目前許多學者對降雨導致城墻坍塌破壞進行了諸多研究,周乾[3]研究表明土體滲水導致城墻墻面局部下沉,周長東等人[4]的研究表明降雨強度對城墻的水平位移有很大的影響,李兵等人[5]研究了無損檢測方法在城墻病害調查中的應用。

為了改善了故宮文物修復工作環境,提高了安防、技防條件,在故宮西河沿區域建設了文物醫院。由于文物醫院建設期間基坑開挖距離西側古城墻較近,而且基坑開挖需要進行基坑側壁支護和降水等措施,將會影響到古城墻安全。為了探究基坑開挖過程中故宮城墻的變形規律,通過沉降觀測,取得精確可靠的沉降數據,真實地反映古城墻的沉降情況,為類似工程的監測及城墻類文物保護提供參考。

1 工程概況

1.1 文物醫院項目概況

文物醫院位于故宮博物院院內西北角,北鄰城隍廟、南鄰第一歷史檔案館、西鄰故宮西城墻,東臨壽康宮、壽安宮西紅墻。南北長約 390 m,東西寬 35 m,呈條帶狀南北向分布,共兩層,其中實驗室、修復室等布置在地上一層,檔案庫房、攝影室等布置在地下一層。項目用地毗鄰城墻東側,建筑物距城墻約 6 m,考慮到工程施工需要進行基坑側壁支護和降水等措施,會影響到古城墻安全,在施工前及施工過程中,需隨時關注城墻的穩固狀態。所需監測城墻位于故宮博物院西北側,即自西華門至西北角樓段城墻,長度約 400 m,上寬約 6 m,下寬約 8 m,城墻高度約 10 m。

1.2 工程地質與水文地質條件

項目用地范圍內地形基本平坦,受古河流沖洪積扇影響,各地層交互沉積,場區第四系覆蓋層厚度>50 m。地面以下 10 m 范圍內為填土、粉土及黏土,地面下 10~35 m 范圍為卵礫石,其間夾土層的透鏡體,35 m 以下為粉土及黏土。

項目用地范圍內地下水類型為上層滯水,補給來源為大氣降水和管線滲漏,以蒸發及徑流為主要排泄方式。據水位觀測資料,該場區 1959 年豐水期最高地下水位接近自然地表,標高約 45 m。參照近幾年在該場地附近的勘察及施工資料,該場地近 3~5 年最高潛水水位埋深約 7 m,標高約 38 m。

1.3 基坑開挖概況

故宮西城墻基礎埋深較深,且內側地面下存在外擴的青磚及石板文物,考慮以上因素,基坑開挖基礎埋深為 7.9 m。對于基坑周邊地面,進行了路面硬化、排水處理,對漏水管溝采取封堵、疏排措施,嚴禁施工生活用水、雨水和管溝漏水滲入到基坑周邊土體中。

2 城墻監測方案

2.1 監測方法

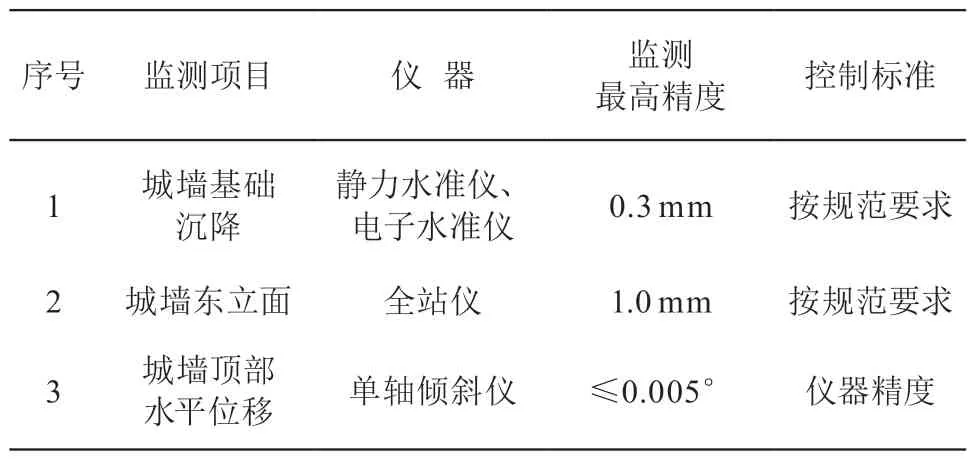

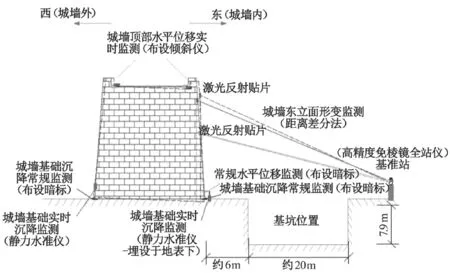

通過城墻基礎東西立面沉降監測、城墻頂部水平位移、城墻東立面位移可以表述出城墻變形情況,具體原理如圖1 所示。近景攝影測量和三維激光掃描法多應用于古建筑物的建模與測繪方面[6],鑒于本次為高精度變形監測、高頻率數據采集的特征,根據現場勘察,認為此兩種方法的測量精度和監測頻率均無法達到預期要求,因此,參照原理示意圖的點位布設,采用實時在線監測與人工監測相結合的監測方案,監測數據指標控制標準如表1 所示。人工監測的方法不僅可以校驗在線監測項目監測點位的變形信息數據的真實性、準確性,避免因系統誤差等原因引起監測值無法真實反映變形的情況,還可以預防在線監測系統因其他因素導致采集數據異常的情況發生。人工監測過程中同時可以完成現場巡視的工作,一方面有利于檢查各種監測點的穩固情況,另一方面從測量專業角度審視現場可能出現的險情,保護古城墻等建筑,及時作出調整等。

表1 儀器精度要求一覽表

圖1 城墻監測原理示意圖

針對監測方案中涉及到的基準點、監測點的埋設,結合文物保護方面的要求,以最大程度不損壞文物為前提,以粘貼觀測標志為主要方式的工作原則進行布設,達到對文物的最小損害。城墻頂部采用實時在線監測也可以減少對城墻頂部的踩踏等。

2.2 監測系統的建立

1)實時在線監測系統的建立。根據監測內容、監測手段及監測精度等相關要求,在城墻基礎東西立面底部布設靜力水準儀 30 臺,在城墻頂部東西兩側布設在線式單軸傾斜儀 30 臺。靜力水準儀完成城墻基礎差異沉降數據采集,傾斜儀完成城墻頂部水位位移數據采集。位置如圖1 所示。

坐標及高程系統均采用獨立坐標系。在線監測系統的靜力水準參考基準點與人工沉降觀測基準點采用同一高程基準。

2)人工監測系統的建立。對于城墻基礎沉降,在城墻西側每隔 20 m 分別布設 4 個沉降基準點安裝靜力水準儀,保證人工常規監測與靜力水準儀基準基本一致。定期按往返路線進行基準點之間、某一基準點至建筑物上某一沉降觀測點間的往返觀測,每次必須進行基準點至沉降觀測點點間往返引測,每次必須按照規定的幾何圖形路線進行沉降觀測點之間的觀測。

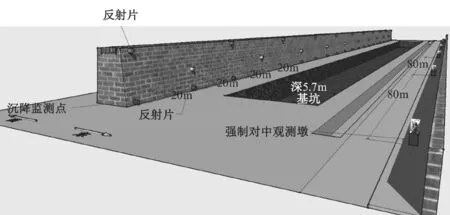

對于城墻東立面,采用距離差分法進行監測。在城墻頂部、中部及下部分別安裝三排自貼式反射片,反射片間隔 20 m,如圖2 所示。分別觀測每個反射片到基準站距離的變化來監測城墻。利用全站儀直接測量工作基點和反射片監測點間的水平距離,在每一測站上,用正倒鏡各測兩測回,共 4 測回。每次觀測設站在同一位置,觀測值為儀器中心到變形監測標志中心的水平距離,將每次監測值與初始值進行比較得監測點水平位移變化量,觀測示意圖如圖2 所示。

圖2 反射片安裝示意圖

3 城墻監測結果分析與建議

3.1 數據收集

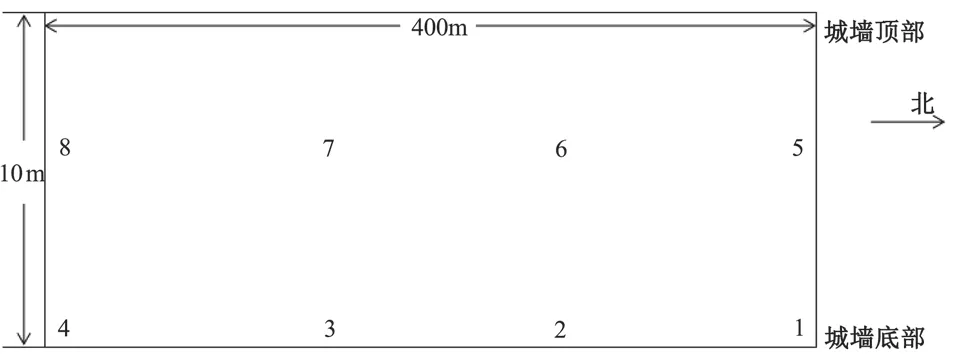

通過對故宮西城墻的沉降監測,基礎沉降、東立面形變數據收集位置分別取監測兩端及中間部位,如圖3 所示,可以反映不同測點在基坑開挖期間城墻的變形情況,從而找到變形規律,為基坑開挖過程中對古城墻的安全及保護提供科學依據。

圖3 監測數據收集位置示意圖

3.2 監測結果分析

1)城墻沉降觀測數據分析。城墻基礎靜力水準儀監測在故宮博物院文物醫院基坑開挖期間,設置數據采集間隔為 5 min/次,基坑開挖完成穩定后設置數據采集間隔為 30 min/次,基坑回填完成后設置數據采集間隔為 60 min/次。

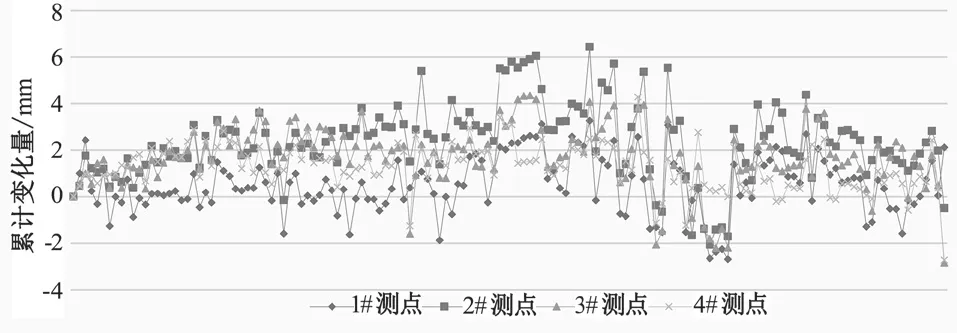

基坑開挖期間收集有效數據 145 次,測得城墻東側累計沉降如圖4 所示。1# 測點、2# 測點、3# 測點、4# 測點最大累計沉降量分別為 3.3、6.4、4.4、4.3 mm,最大變化速率為 1.1 mm/d。將實際監測數據與施工進度比較,城墻沉降累計量隨著基坑開挖及地下一層的建設逐漸增大,地上一層建設期間達到了峰值,隨著基坑回填逐漸放緩且趨于初始水平。人工監測城墻西側沉降量最大沉降量為-2.7 mm,最小沉降量為 0.7 mm,最大點與最小點間差異沉降量為3.4 mm。

圖4 城墻東側累計沉降曲線

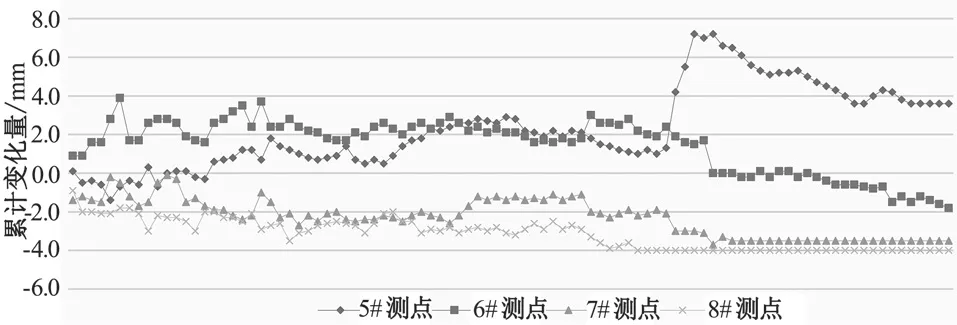

2)城墻東立面形變監測數據分析。基坑開挖期間收集有效數據 95 次,測得城墻東立面形變累計變化量如圖5 所示。基坑開挖后,城墻中部 5# 測點、6# 測點、7# 測點、8# 測點最大累計變化量分別為 7.2、3.9、3.7、4.0 mm,最大變化速率為 0.75 mm/d,城墻總平均變化量為向東 3.0 mm。將實際監測數據與施工進度比較,城墻形變累計量隨著基坑開挖逐漸增大,地上一層及地下一層建設期間達到了峰值,隨著基坑回填逐漸變化放緩且趨于穩定。

圖5 城墻東立面累計變化量

3)城墻頂部水平位移監測數據分析。城墻頂部傾角儀監測在故宮博物院文物醫院基坑開挖期間,設置數據采集間隔為 5min/次,基坑開挖完成穩定后設置數據采集間隔為 30 min/次,基坑回填完成后設置數據采集間隔為 60 min/次。

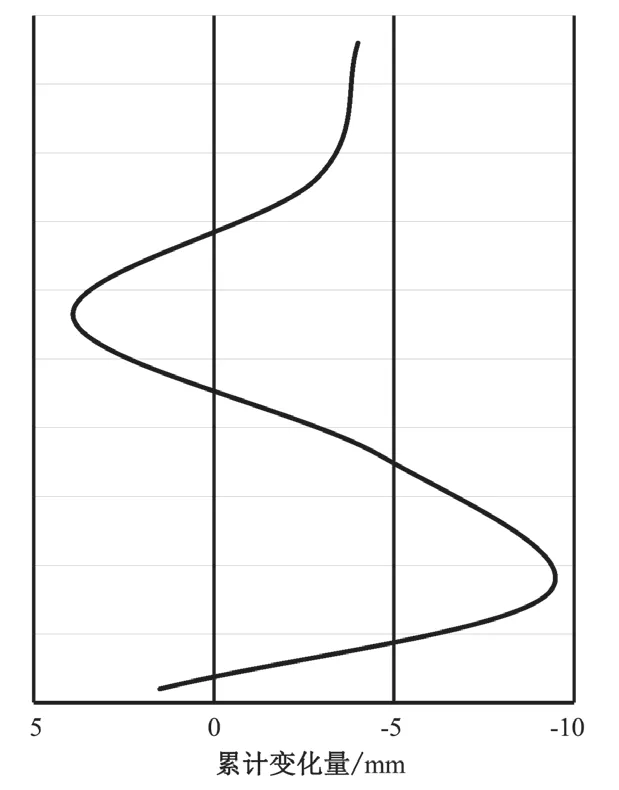

基坑開挖期間收集有效數據 110 次,測得城墻頂部水平位移累計變化量如圖6 所示。變化量為正時,表示向西側移動;變化量為負時,表示向東側移動。可見城墻變化量為向東,累計變化量最大為 9.3 mm。

圖6 城墻頂部水平位移變化量

綜上所述,文物醫院建設期間基坑開挖階段故宮西城墻的變形均沒有超過 GB 50007-2011《建筑地基基礎設計規范》以及 GB 50479-2009《建筑基坑工程監測技術規范》等有關標準規定的警戒值。通過實際監測數據可知,基坑開挖期間,城墻基礎沉降、東立面形變和頂部水平位移的累計變化規律基本一致,均為隨著基坑開挖深度的加大而逐漸增大,尤其到了地上一層和地下一層的建設期間累計變化量達到最大,隨著基坑回填影響逐漸減小。此外,基坑開挖直接影響到整個施工區域附近城墻的基礎沉降及頂部水平位移,對城墻東立面形變的影響主要在施工區域的兩端。

3.3 建議

1)為了降低施工過程對鄰近城墻本體帶來的安全影響,及時掌握城墻在施工過程中的變形特征,因此,在施工過程中必須對鄰近城墻類文物進行信息化監測。同時,監測手段和監測點的型式都必須以不損壞文物為前提,遵循“最小干預”原則,采用實時自動監測和人工監測相結合的方式,且測量標志應穩固、安裝合理,觀測點的布設應做到密度適中,全面、準確反映城墻的整體變形和局部變形。

2)建設項目基坑開挖期間,尤其是在地上地下施工建設階段,需要采取有效合理的基坑支護手段,加大對鄰近城墻類建筑物的保護力度,將施工對城墻沉降及頂部位移影響最小化。此外,要加強施工區域兩端附近城墻形變的保護措施,避免因基坑開挖而導致城墻類文物出現較大的形變。另一方面,應當通過反饋的監測信息,及時調整施工方案及文物的保護措施,確保鄰近古建筑的安全。

3)在文物保護區監測要根據文物保護的要求,提高文物保護意識,進行文物保護知識方面的教育,樹立文物保護的觀念,增強保護文物的自覺性和責任感,提高對文物保護重要性的認識,采取有效措施保護文物。制訂相關管理措施和方法,在現場作出標志說明,并安排專人負責現場管理,同時,加強現場監督檢查。

4 結語

在文物保護區內進行基坑開挖,必須對鄰近文物建筑進行信息化監測,并及時反饋,確保施工期間周邊文物及古建筑的安全。采取實時自動監測和人工監測相結合的方式,可以準確反映城墻的整體變形和局部變形。隨著基坑開挖,城墻基礎沉降及局部變形逐漸加大,在地上地下建筑物建設期間達到了頂峰,基坑回填后變化逐漸放緩。而且,基坑開挖直接影響到整個施工區域附近城墻的基礎沉降及頂部水平位移,對城墻東立面形變的影響主要在施工區域的兩端。為此,需要加大基坑支護等措施的力度,避免基坑開挖期間周邊文物建筑受到不良影響。