復合微生物菌劑及其附著載體對黑臭水體試驗的研究

嚴希海,郭芳濤,萬麗萍,莊笳盛

(1.濰坊學院,山東 濰坊 261061;2.濰坊市市政公用事業服務中心,山東 濰坊 261061;3.山東尚科環境工程有限公司,山東 濰坊 261061)

0 引言

黑臭水體是水體污染的一種,其是指在缺氧水體中,厭氧微生物分解有機物產生大量有臭氣體,如CH4、H2S 等,逸出水面進入大氣,使水體發臭;同時,缺氧水體還會導致水體中Fe、Mn 等重金屬還原,與水中的S2-形成FeS 和MnS 等黑色物質,致使水體發黑[1]。對于黑臭水體的處理,目前常用的方法有物理法、化學法和生物法[2-4]。物理法和化學法不能夠從根本上解決水體黑臭的問題。因此隨著環保要求的提高和生物技術的不斷發展,生物法作為一種低投資、高效益、運行操作方便的水體污染治理技術,逐漸地被人們所接受并加以利用[5]。

本試驗提出了一種復合微生物菌劑附著在附著載體下對黑臭水體進行處理的一種方法,通過該附著載體對復合微生物菌劑的良好附著,使微生物具有更好的活性。在微生物菌劑配比合理的條件下,通過各種微生物之間的協同作用,對污水中的有機物和無機物進行消化吸收或轉化,從而達到污水處理的目的。

1 試驗部分

1.1 復合微生物菌劑

本次試驗所用的復合微生物菌劑由某水環境公司提供,且經過臨床毒性檢驗,無毒物副作用存在。復合微生物菌劑的菌種組成主要包括丙酮丁醇梭菌、地衣芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、嗜酸乳桿菌、甲烷八疊球菌、鬢毛甲烷菌、沼澤紅假單胞菌、產黃纖維單胞菌、嗜熱鏈球菌、糞產堿桿菌、解淀粉芽孢桿菌、亞硝化單胞菌、東方伊薩酵母、公牛鏈霉菌等,經過初步試驗工藝處理,將準備好的菌劑均勻的撒到帶狀的附著載體中。

1.2 附著載體的制備

將珍珠進行物理處理后獲得粗珍珠粉,然后將粗珍珠粉與水按重量1∶50 的比例混合,經過高壓粉碎,得到粒徑為50~100 nm 的珍珠粉的水分散液,加入為珍珠粉重量1%~5%的可得然膠,和為珍珠粉重量1%~10% 的乳化劑(蔗糖脂肪酸酯或大豆磷脂),干燥處理后,得到納米珍珠粉復合物;將得到的納米珍珠粉復合物與丙烯酸接枝聚丙烯按重量1∶1 的比例在常溫下混合均勻后,再加入上述混合物0.5 倍重量份的對位聚苯酚粉末及加工助劑(潤滑劑和/或抗氧劑;潤滑劑為硬脂酸鈣、乙撐雙硬脂酰胺(EBS)、油酸酰胺;抗氧劑為抗氧劑1010、抗氧劑1076 或抗氧劑168),經雙螺桿擠出機在溫度為240~280 ℃下造粒,得到母粒;得到的母粒進行高速復合紡絲,紡絲的熔體溫度控制在520~550 ℃之間,卷繞速度控制在500~3 500 m/min,熱定型溫度為110~140 ℃,牽引倍數控制在3~6 倍之間;將紡絲紡織成表面積為1.5 m2/m的條帶,得到附著載體。

1.3 試驗水質

試驗水樣取自山東省濰坊市某上游有生活區和化工廠區的污水排放河道,水體發黑,有臭味,測定水質的主要參數如表1 所示。

1.4 水質測定方法

主要分析項目及分析方法下:pH,PHSJ-5T 型pH計;溶解氧(DO,mg/L),JPSJ-606T 型溶解氧測定儀;COD 采用重鉻酸鹽法測定,并標記為CODCr;TN,mg/L,堿性過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法;NH4-N,ml/L,納氏試劑分光光度法;TP,mg/L,過硫酸鉀氧化-鉬銻抗分光光度法。

1.5 試驗方法

常溫條件下,將以下重量份的各組分菌粉充分混合,每份分別投入不同微生物菌劑并依附在附著載體上,分別編號為 1#、2#、3#。1#中將以下重量份的各組分菌粉充分混合,丙酮丁醇梭菌8 份、地衣芽孢桿菌16 份、枯草芽孢桿菌16 份、嗜酸乳桿菌7 份、甲烷八疊球菌5 份、鬃毛甲烷菌5 份、沼澤紅假單胞菌6 份、產黃纖維單胞菌4 份、嗜熱鏈球菌10 份、糞產堿桿菌8 份、解淀粉芽孢桿菌5 份、亞硝化單胞菌2 份、東方伊薩酵母1 份和公牛鏈霉菌3 份;2#中將以下重量份的各組分菌粉充分混合,丙酮丁醇梭菌10 份、地衣芽孢桿菌12 份、枯草芽孢桿菌20 份、嗜酸乳桿菌5 份、甲烷八疊球菌7 份、鬃毛甲烷菌3 份、沼澤紅假單胞菌8 份、產黃纖維單胞菌6 份、嗜熱鏈球菌8 份、糞產堿桿菌10 份、解淀粉芽孢桿菌3 份、亞硝化單胞菌4 份、東方伊薩酵母3 份和公牛鏈霉菌5 份;3# 中將以下重量份的各組分菌粉充分混合,丙酮丁醇梭菌9份、地衣芽孢桿菌14 份、枯草芽孢桿菌18 份、嗜酸乳桿菌6 份、甲烷八疊球菌6 份、鬃毛甲烷菌4 份、沼澤紅假單胞菌7 份、產黃纖維單胞菌5 份、嗜熱鏈球菌9 份、糞產堿桿菌9 份、解淀粉芽孢桿菌4 份、亞硝化單胞菌3 份、東方伊薩酵母2 份和公牛鏈霉菌4 份,菌劑中每克含活性菌均超過5 千萬以上。每隔10 d取樣一次,連續監測60 d 分別測定水質指標。

1.6 治理工藝介紹

選擇上游有生活區和化工廠區的三處污水排放河道,在河道上游先設置濾網對污水進行過濾,然后在濾網后的河道中每隔100 m 設置一個處理點,共設置10 個處理點,每個處理點設置有橫貫整個河道的網,網寬10 m,在三處污水排放河道分別填充編號1#、2#、3# 的復合微生物菌劑及附著載體,附著載體填充的相對密實(每立方米有效容積中有8~15 m 附著載體),復合微生物菌劑的使用量根據污水的污染程度酌情增減。

2 結果和討論

2.1 COD 去除效果分析

試驗初期,可能是由于投加微生物菌劑相當于向水體中投加有機物,導致各組別的COD 的變化不明顯。經過一段時間,COD 濃度開始明顯下降,說明此時微生物對有機物的降解速率大于自身有機物的合成速率。在30 d 后各試驗組的COD 濃度呈明顯下降趨勢。經過60 d 的治理后,1#~3#不同添加量的復合微生物菌劑對COD 的最高去除率分別為61.3%、63.5%和68.1%。其中3#中微生物菌劑對COD 的去除能力最強,可使COD 濃度由1 992 mg/L 降至637 mg/L。說明通過對復合微生物菌劑的合理配比,可能會增強其對黑臭水體去除COD 的能力。

2.2 氨氮去除效果分析

0~60 d 內各試驗組的氨氮濃度曲線均呈現下降趨勢,說明各組復合微生物菌劑對氨氮均具備良好的去除作用。其中1#對氨氮的去除率最高,達到82.4%,氨氮濃度由215 mg/L 降至38 mg/L。而3#氨氮的去除率僅低于1#,去除率同樣能夠達到82.0%。2#氨氮的去除率最低,但也能夠達到79.1%。說明復合微生物菌劑及其附著載體對黑臭水體氨氮的去除起著良好的作用。值得注意的是,通過合理的對微生物菌劑進行配比,其對氨氮的去除效果會更好。

2.3 TP 去除效果分析

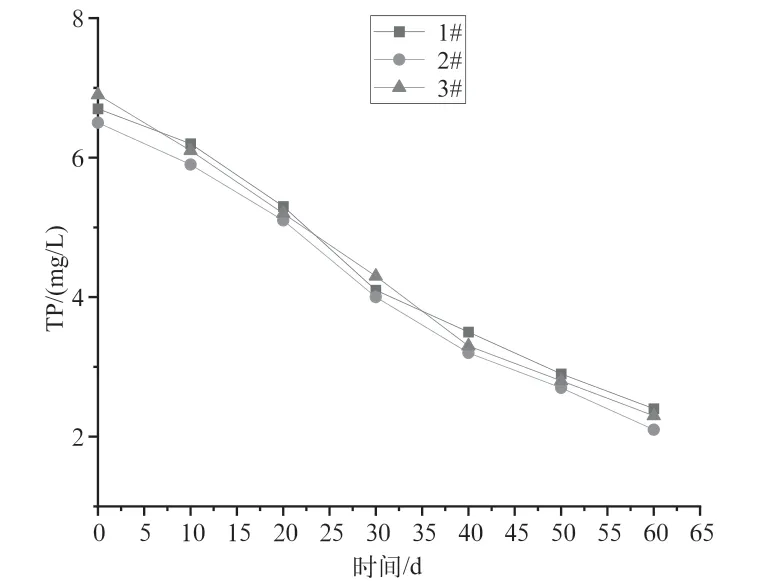

三種不同配比的復合微生物菌劑及其附著載體對TP 去除效果如圖1 所示,0~40 d 時,各試驗組的TP 濃度呈明顯的下降趨勢。在40 d 后,各試驗組的TP 濃度下降趨減弱,經過60 d 后各組TP 的去除率由高到低排序依次為2#>3#>1#,去除率分別為67.7%、66.7%、64.2%。2# 菌劑的TP 去除率高于其他兩組,TP 濃度由6.5 mg/L 降至2.1 mg/L。總的來看,由于復合微生物菌劑的不同配比,對黑臭水體中TP 的去除效率會有所不同,但TP 的最終去除效果相差不大,表明當TP 濃度降至一定程度,生物法對其影響可能減弱,這也說明,在污水凈化過程中,微生物菌劑可能受多方面參數的限制并且隨著條件的變化而變化。

圖1 各排放河道NH3-N 濃度變化

2.4 溶解氧濃度分析

水體中消耗DO 的方式主要是物理消耗、化學消耗及生物消耗,正常情況下在物理消耗時的速度很慢,因而水體中的DO 中主要是受有機物和無機物的化學消耗與水體中生物為維持生命活動的生物消耗。如圖2 所示,試驗初期,該黑臭水體中幾乎不含DO,其原因可能是由于水體中含有較多的有機和無機污染物能夠與水中的DO 發生反應,從而導致水體中DO 的含量較少。隨著復合微生物菌劑的添加,水中的DO 逐漸呈上升趨勢并趨于穩定。在經過60 d 后,各試驗組水體中的DO 濃度均大于2 mg/L。說明隨著微生物菌劑的添加,微生物菌劑吸附并分解有機物,此時,氣相與水體平衡速率大于污染物反應速率[6],DO值升高,水體溶解氧得到恢復。

3 結語

綜上所述,本試驗表明,復合微生物菌劑與載體相結合的方式對于處理黑臭水有著良好的凈化改善效果[6]。本試驗中所用的帶狀載體透氣性強,能夠提供微生物生長所需的氧氣等,還能將微生物代謝產生的氣體有效的排放出去,從而避免了這些代謝產物對微生物生長帶來的不利影響。其制作的原材料珍珠內含有十余種氨基酸和多種微量元素,能給附著的菌體提供初始的營養,讓菌體迅速繁育起來,更好地進行污水處理。本試驗所用的復合菌劑中含有好氧微生物和厭氧微生物,并且微生物種類繁多,能夠降解或轉化各種有機物、無機物,并且能夠適應與污水程度較高的無氧環境和污水程度較低的有氧環境的菌體的生長,所以能夠處理不同程度的污水。在菌種配制合理的前提下,該復合微生物菌劑附著到載體上進行污水處理的效果較好。