《雨后帖》的三大疑云

周璐瑾

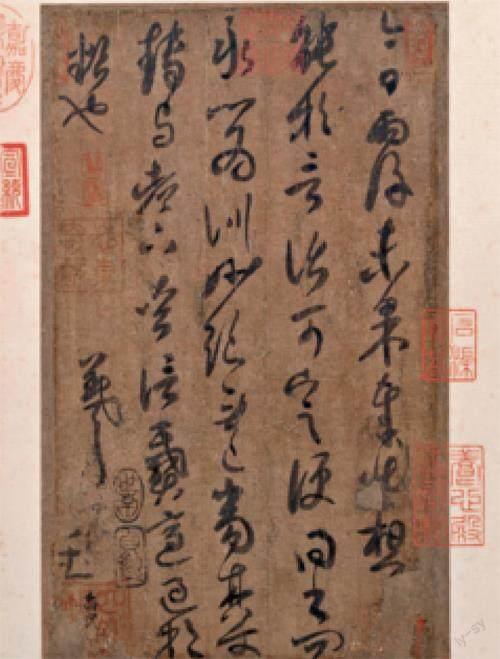

東晉王羲之的《雨后帖》在流傳過程中記載甚少,未見其刻入如《淳化閣帖》等古代匯編、法書叢帖之中,未有元之前的題識,也未見于清代之前的著錄。此帖的記載最早出現于清代大收藏家安岐的《墨緣匯觀》,后入乾隆內府,著錄于《石渠寶笈》,與東晉謝安的《中郎帖》合裝成冊。溥儀被逐出宮后,此二帖被其攜帶至長春,至中華人民共和國建立后經薛中夫捐贈,入藏故宮博物院。

墨跡四疑點

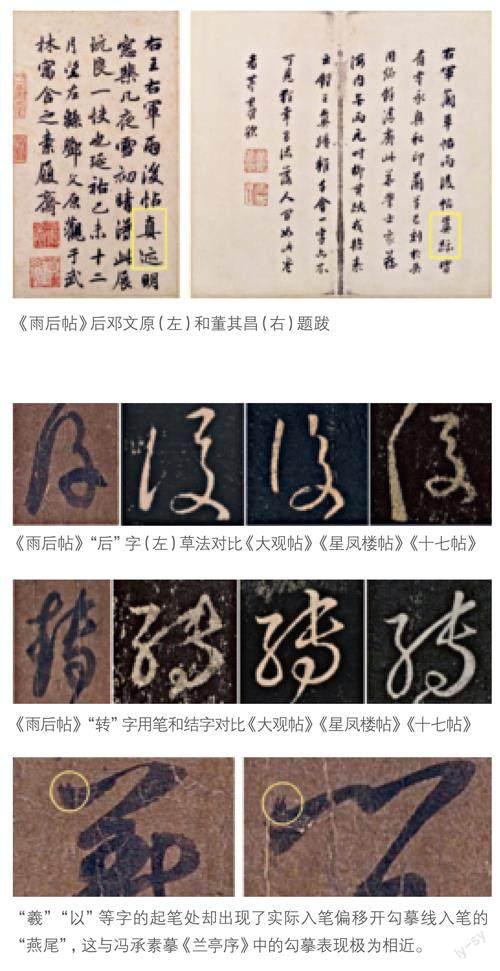

《雨后帖》共計5行45 字,其是否為王羲之親筆,在帖后有元、明兩代題跋評說。第一開對頁是元代鄧文原題跋,專家斷定為“真而精”;第二開有明代董其昌的題跋,清代吳其貞的著錄中僅提到鄧文原題跋,未提及有董跋,此跋暫存疑。而二跋均稱《雨后帖》為“真跡”。但二跋的觀點并未得到后世認同,安岐在《墨緣匯觀》稱此作為“唐摹”。清代鑒藏家吳其貞則斷定“此又非近代之物,或唐宋人所作歟”。古代書畫鑒定家徐邦達從書法本身考量,認為“其書筆法流滑、結體松懈”,斷言“必是后世偽造仿書無疑”。

筆者通過考證,認為此墨跡存在四大疑點。首先是字不合草法,如“后”的右邊轉折寫法和“永”字左邊寫法。其次是用筆軟滑,結字松散,如“轉”“ 都”與王羲之典型碑帖中的同字相比,無論結字和用筆凝練豐富程度都相去甚遠。再次為行文不合常規,如“羲之”二字署款卻未連屬上文。最后,此帖有勾摹之疑。宋元以來的鑒藏家們,大多數將唐人勾填本當成原作,如《快雪時晴帖》《上虞帖》均被作為真品看待,因此鄧、董二人將此帖作為王氏真筆亦不足為奇。但也有觀點認為此作并非“勾摹”,如徐邦達認為其是“臨仿,不能稱之為‘摹”。還有學者從墨色的角度佐證“臨仿”之說,認為“在堅韌的竹紙上顯示出濃淡變化的墨色與運筆的起收、頓挫、轉折的徐疾和力量能一一吻合”,此為臨寫的有力證據。

筆者認為,純從墨色的變化來判斷是否為臨本證據不足。《雨后帖》多處都有勾摹的痕跡,如全篇大部分起筆都似用禿筆書寫,但“羲”“以”等字的起筆處卻出現了實際入筆偏移開勾摹線入筆的“燕尾”,這與馮承素摹《蘭亭序》中的勾摹表現極為相近。還有不少字有較細的輪廓墨線,字和字之間的牽絲勾連也出現不貫通的問題等。

綜上筆者推斷,《雨后帖》非王羲之的親筆,其母本是水平不高者托名王羲之之作,后造偽者又對之勾摹而成。

用紙藏玄機

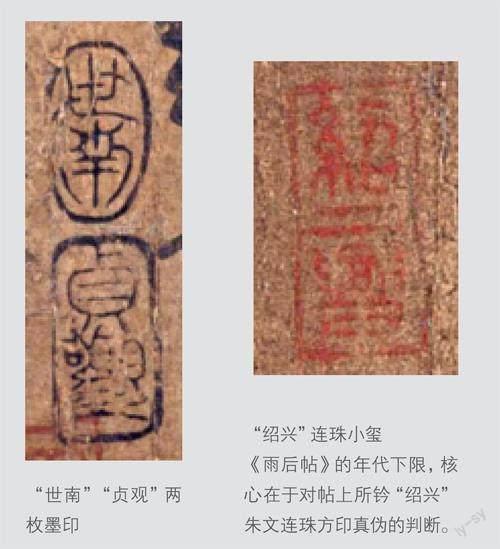

在《雨后帖》的鑒藏印中,年代最早的是“世南”“貞觀”兩枚唐印,位于款識“羲之”二字右下處。此二印均為用筆描畫的墨印,非正常鈐印。

內府鑒藏印,唐太宗首開先河,“貞觀”印為最早,可惜未有名跡蓋此印流傳。最早關于此印印制的記錄,出自北宋米芾的《書史》:“若真印,印則四枚,理無平勻,若偽雕,必只一鈕,用皆其一也。”此帖中“貞觀”墨印正是后者。而關于“ 世南”印,王獻之《蘭草帖》刻帖中有一枚,古人鑒定為真,對比之下相去甚遠。因此,二墨印應均為偽印。

關于《雨后帖》的年代上限,更有力的證據來自中國古代造紙專家潘吉星的研究:《雨后帖》紙張“深褐色,細橫簾紋,有纖維束”,“這在晉紙中是不曾見過的”。經研究,潘吉星確認《雨后帖》用紙應為早期竹紙。而晉、唐時南北各地均以麻紙為主,法書用竹紙始見于北宋。因此,該帖年代上限應為北宋后期。

“紹興”露馬腳

而《雨后帖》的年代下限,核心在于對帖上所鈐“紹興”朱文連珠方印真偽的判斷。徐邦達認為此帖上唐宋印唯此印為真。故宮博物院官方現沿用這一判斷,認為《雨后帖》經宋高宗內府收藏,因而將年代下限定為南宋初期。

筆者在研究此印過程中,仍發現了一些疑點。因“紹興”印在鑒定晉、唐、北宋書畫上極具權威,后世仿造甚多,導致此印璽無論是尺寸、印文都是多種混雜局面。據統計,常見“紹興”印就不下十六七種,加上筆者暫未能看到實物,只能嘗試從“ 紹興”印制特征、鈐蓋規律等兩個方面來分析。

常見“紹興”印若按尺寸大小可分為兩類,約有四分之三尺寸稍大,剩余少部分為小印,尺寸是前者的三分之二左右,《雨后帖》的“紹興”印為后者,是少見的小印。但無論大小,“紹興”真璽都有一個共同點,即鑄印。鑄印由于需經澆鑄的工序,金屬液體的流動駐留會讓線條的轉折和交叉點處不會像刀刻印那么方硬,而是保持圓渾厚重。《雨后帖》的“紹興”印篆文“紹”字的立刀轉折處、口字下面的轉折處、“興”字的拱手的上部轉折處等,都似有方刻之風,不似鑄印圓渾。但因未見實物,圖像清晰度也偏低,只能暫存疑。

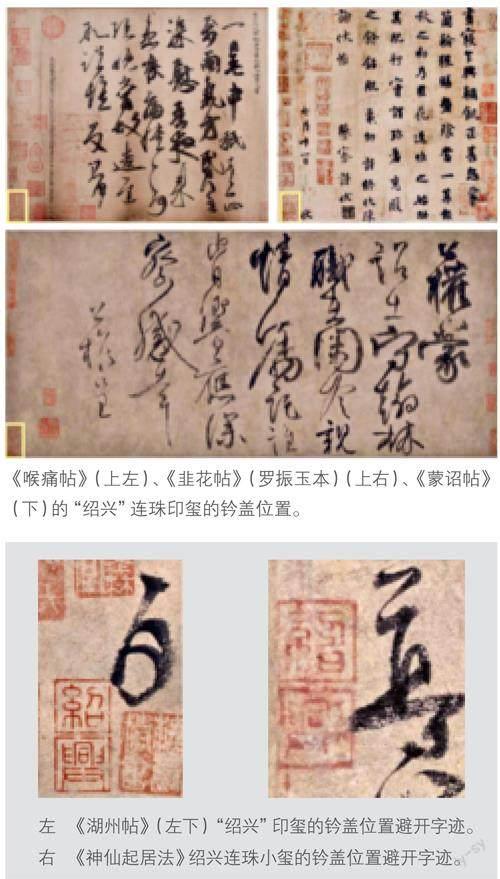

再看其鈐蓋規律,以鈐此大尺寸印標準件的墨跡舉例,如楊凝式《韭花帖》(羅振玉本)、王志《喉痛帖》、柳公權《蒙詔帖》,其印均非常嚴格地鈐在“ 卷盡處之下”。其他如顏真卿《湖州帖》如王獻之《東山松帖》、懷素《苦筍帖》、米芾《苕溪詩帖》,具體位置稍靈活,但也遵循“卷后下”的規律,即落款偏下的位置。

而《雨后帖》“紹興”印鈐蓋位置在藏品上部。更可疑的是,其鈐蓋位置處于正文和落款之間,這相當于是文中的位置,這與前文所述的位于文末偏下位置是不相符的。

小尺寸標準件楊凝式《神仙起居法》“紹興”小璽的鈐蓋位置處于畫心最左邊靠近上下中線處。首先,其遵循了鈐蓋在卷后文末的規律,雖然最后一行字,尤其是最后一個字已迫近紙之盡處,它仍然找到了一處在最后一行之后的位置。其次,它非常小心地盡量避開了字跡。那它為何不遵循在卷后靠下的規律呢?那是因為在此印往下的空間被四枚印占據。

“ 鴛鴦湖長”和“墨林項季子章”是明朝項元汴藏印,最下一枚“西秦張澂之印”乃南宋循王張俊后人,這三枚印均在紹興內府年代之后。而筆者通過尺寸對比,這三枚印所在空間如果鈐蓋“紹興”小璽,都有壓到字跡的問題。唯一合適的空間是現鈐位置之下,空間是足夠的。但“ 杜氏”半印已先于占據。筆者認為其為半印,緊跟著接紙上又有標