它銘刻三朝老臣一生榮耀

王田

北京藝術(shù)博物館藏有一枚田黃印章,寬4.1厘米,厚2.2厘米,高7.8厘米,總重量146.3克,文物賬上將其時(shí)代定在了清代乾隆。這枚田黃印章相比其他同類(lèi)質(zhì)地的田黃章料體量偏大,而且質(zhì)地潤(rùn)澤。其形狀呈長(zhǎng)方形,四面順應(yīng)章料本身紋理與綹裂進(jìn)行了巧妙的構(gòu)圖,以浮雕手法繪制了一幅山水畫(huà)面。

這枚印章一面雕文士泛舟題材(圖1),遠(yuǎn)處山石聳立,半山腰處矗立一座四角亭,山腳溪流中,一孤舟順流而下。舟上有一文士閑坐觀(guān)景,頗具意境,田黃石材特有的蘿卜紋如同日照江面泛出的波光,極為神妙;另一面浮雕一株古松,其枝干宛若蒼龍般蜿蜒挺立在山石的縫隙中。下方又刻一磐石與之呼應(yīng)。一側(cè)面近處刻一小樹(shù)長(zhǎng)于山石之上,生機(jī)勃勃,遠(yuǎn)處將綹裂巧作為綿延起伏的山勢(shì)。此章另一側(cè)面雕刻高聳入云的山峰。印文為“御賜麟圖鶴算”,其中“御賜”二字為陽(yáng)文篆書(shū)橫刻,下面“麟圖鶴算”四字用陰文豎刻(圖2)。

此印章紋樣雕刻如此巧妙細(xì)膩,且富有文人意境,又加之使用田黃這種高檔章料,印章主人絕不會(huì)是無(wú)名之輩。尤其印文中“御賜”二字,更表明了此物乃皇帝親賜之物。

揭開(kāi)印主身世

那么,印主是誰(shuí)呢?根據(jù)印文這條線(xiàn)索,查到了北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)的“蘇一、二村石碑”。此碑位于蘇家坨鎮(zhèn)稻香湖啟夢(mèng)親子樂(lè)園的南部(圖3),其坐西北、朝東南,螭首龜趺。其周?chē)腔牡兀幸粭l溪流穿過(guò)石碑附近,以致石碑周邊地面泥濘難行。碑身為漢白玉質(zhì),質(zhì)地精良,雕刻精美。碑上文字內(nèi)容已有部分洇漫不識(shí)。陽(yáng)面碑額右側(cè)為篆體“敕建”二字,左側(cè)為九疊篆(圖4);陰面碑額右側(cè)為篆體“欽賜”二字,左側(cè)亦是九疊篆(圖5)。碑陽(yáng)面右半部分為漢字:“官太子太保、議政大臣、協(xié)辦大學(xué)士事務(wù)、禮部□□□太常寺、鴻臚寺,事世管佐領(lǐng),加二級(jí),謚文恭三泰……光祿寺卿、前翰林學(xué)士勵(lì)宗萬(wàn)敬書(shū)。大清乾隆二十四年六月十八日”,左半部分為滿(mǎn)文(圖6)。碑陰面正中書(shū)“麟圖鶴算”四個(gè)大字(圖7),右側(cè)刻有一行小字“大清乾隆四年十二月初十日”,左側(cè)刻“欽賜經(jīng)筵講官、議政大臣、協(xié)辦大學(xué)士事務(wù)、禮部尚書(shū),仍管太常寺、鴻臚寺事世管佐領(lǐng),加二級(jí)。臣三泰”。

碑文顯示,此碑是乾隆朝禮部尚書(shū)三泰的墓碑,立于乾隆二十四年(1759年)六月十八日,謚號(hào)文恭。檢索文獻(xiàn)可知,“麟圖鶴算”四字,是乾隆四年(1739年)十二月初十日乾隆皇帝賞賜給三泰的。據(jù)此可知,北京藝術(shù)博物館藏“麟圖鶴算”田黃印章應(yīng)是制作于乾隆四年十二月初十日之后。

“麟圖鶴算”四字的含義反映了乾隆帝對(duì)三泰的高度肯定。“麟圖”,夸贊三泰功績(jī)卓著,乃國(guó)家棟梁,《漢書(shū)》中就有“上思肱股之美,乃圖畫(huà)其人于麒麟閣”的記載,乾隆皇帝在《紫光閣賜宴聯(lián)句》中也有“殿壁麟圖功罕匹,苑瀛魚(yú)藻地相宜”之句;“鶴算”表達(dá)了乾隆帝對(duì)三泰長(zhǎng)壽的祈愿,唐代《上嘉會(huì)節(jié)鶴表》中的“年同鶴算,歲比山呼”、宋劉克莊《賀新郎二鶴》中的“古云鶴算誰(shuí)能紀(jì)”均指長(zhǎng)壽之意。

而關(guān)于“蘇一、二村石碑”的情況,在2018年由蘇家坨鎮(zhèn)人民政府編著《陽(yáng)臺(tái)勝跡——北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)文物》一書(shū)中有記載。在文物普查時(shí),因其位于海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)蘇一、二村東而命名“蘇一、二村石碑”,“坐西朝東,碑通高4.2米,寬1米,厚0.46米”(蘇家坨鎮(zhèn)人民政府編著,《陽(yáng)臺(tái)勝跡——北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)文物》,北京燕山出版社),其他記錄不多。

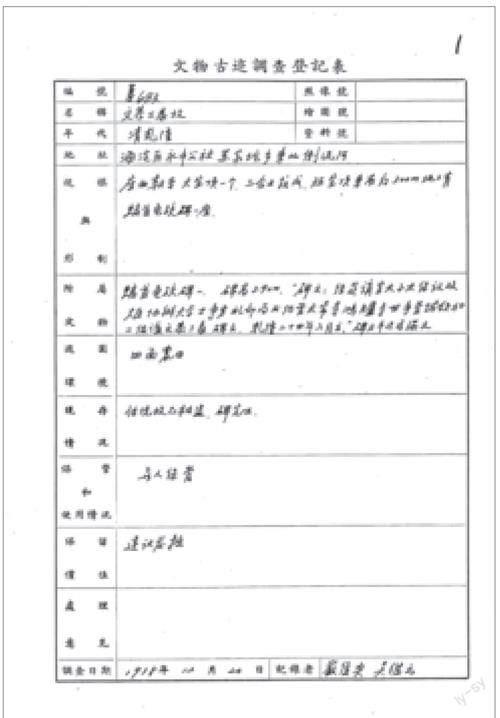

而在北京市文物局的記錄檔案中,有一張來(lái)自1958年12月20日的文物古跡調(diào)查登記表(圖8),也對(duì)這塊碑有過(guò)記錄。表中記載為“文恭三泰墳”,當(dāng)時(shí)規(guī)模與形制中尚有“坐西朝東大寶頂一個(gè),三合土筑成,距寶頂東南約300米,地上有螭首龜趺碑一座”。“周?chē)h(huán)境”一欄則寫(xiě)有“四面農(nóng)田”的記錄。可知1958年時(shí),在這座石碑的西北300米方向,還有三合土筑成的大寶頂,時(shí)至今日已然消失不見(jiàn),不免讓人惋惜。

深得帝王之心

從碑文中一長(zhǎng)串的官職可以得知,三泰的最高官職是禮部尚書(shū),主要負(fù)責(zé)祭祀、典禮、外交等職責(zé)。死后的謚號(hào)為“文恭”,根據(jù)郭海波《〈皇朝謚法考〉所見(jiàn)清代官員謚法研究》一文中的“附表二清代大臣謚解詳表”的分析可知,“文”是指此人道德博文、修治班制、勤學(xué)好問(wèn)、錫民爵位;“恭”字則表示敬慎事上、愛(ài)民弟長(zhǎng)、執(zhí)事堅(jiān)固、尊賢敬讓、既過(guò)能改。“文恭”二字,概括了三泰一生為人處世、為官辦事的基本面貌,也代表了乾隆帝對(duì)三泰的基本認(rèn)識(shí)。

關(guān)于乾隆帝與三泰的交往,在中國(guó)第一歷史檔案館收藏的奏折中存有不少線(xiàn)索。這些奏折中,有的是三泰寫(xiě)給乾隆皇帝的,有些則是其他官員呈給乾隆皇帝奏折中提到關(guān)于三泰的內(nèi)容。能查到年代較早的奏折是在雍正年間。雍正七年(1729年)二月十九日,當(dāng)時(shí)三泰任督查院左都御史。雍正八年(1730年)二月初七日,三泰也給雍正上了折子。此時(shí)三泰的官職變?yōu)椤敖?jīng)筵講官、議政大臣、督察院左都御史、署理兵部尚書(shū)事、仍兼禮部太常寺行走、署理鑲黃旗滿(mǎn)洲都統(tǒng)印務(wù)”。

至乾隆年間,每年大量關(guān)于皇家祭祀的相關(guān)事宜,全是由禮部尚書(shū)三泰上奏折請(qǐng)示乾隆皇帝。尤其是在乾隆皇帝剛登基的乾隆元年,從正月開(kāi)始三泰就不斷有奏折呈請(qǐng):乾隆元年(1736年)正月二十一日,禮部尚書(shū)三泰奏請(qǐng)祭祀孔子廟和社稷壇祭祀兩件事;正月二十三日,三泰奏請(qǐng)祭祀關(guān)帝廟和祭祀朝日壇;二月初五,三泰奏請(qǐng)關(guān)于清明祭孝東陵和清明祭孝陵的相關(guān)事宜;二月初六,三泰奏請(qǐng)為孝昭仁皇后忌辰祭祀景陵事宜;三月初三,三泰奏請(qǐng)祭祀先農(nóng)壇事宜;五月初二,三泰奏請(qǐng)祭祀關(guān)帝廟事宜;六月初十,三泰奏請(qǐng)祭祀太廟事宜等等,諸如此類(lèi)奏折不勝枚舉。

在另外一份奏折中,側(cè)面反映出乾隆皇帝對(duì)三泰的特別關(guān)照。奏折為張廷玉于乾隆五年(1740年)九月二十一日所寫(xiě),內(nèi)容為商議如何處分禮部漫不經(jīng)心一事。事情的經(jīng)過(guò)是:在八月十三日,乾隆皇帝要到皇太后的慈寧宮“行喜慶禮瞻仰”。這種活動(dòng)禮部應(yīng)該“敬謹(jǐn)按時(shí)請(qǐng)朕行禮”,在天還沒(méi)亮?xí)r就應(yīng)該開(kāi)始。結(jié)果發(fā)現(xiàn)禮部堂官“于此等大典悠閑之處漫不經(jīng)心甚屬不合”,引得乾隆皇帝不滿(mǎn),要求嚴(yán)查。張廷玉給出的處理意見(jiàn)為“應(yīng)將禮部尚書(shū)三泰、任蘭枝,左侍郎木和林、張廷璐,右侍郎滿(mǎn)色、吳家騏均照不應(yīng)重公罪,降二級(jí)留任,律降二級(jí)留任,查三泰、滿(mǎn)色具有加一級(jí),應(yīng)各銷(xiāo)去加一級(jí),均抵降一級(jí),乃各降一級(jí)留任。任蘭枝有加二級(jí),木和林有加九級(jí),應(yīng)各銷(xiāo)去加兩級(jí)均抵降兩級(jí),俱免其降級(jí)恭候。”張廷玉將禮部這次工作中的過(guò)失定為公罪,可用加級(jí)、記錄抵消,于是給出了這份建議。

乾隆皇帝看過(guò)后,寫(xiě)下的朱批則非常有意思:“禮部奏請(qǐng)行禮之時(shí),三泰患病在家,未曾入內(nèi)。漢堂官于此等事宜不能深悉此,皆系滿(mǎn)色、木和林錯(cuò)誤。滿(mǎn)色著銷(xiāo)去加一級(jí),抵降一級(jí),仍降一級(jí)留任。木和林著銷(xiāo)去加二級(jí)抵降二級(jí),免其降級(jí)。三泰、任蘭枝、張廷璐、吳家騏俱著從寬,免其處分”。乾隆皇帝本來(lái)是對(duì)禮部漫不經(jīng)心的態(tài)度不滿(mǎn),所以才會(huì)讓張廷玉去議罪,但最終囿于私情又對(duì)三泰、任蘭枝、張廷璐、吳家騏免予處分。還專(zhuān)門(mén)提到三泰患病在家,與此事無(wú)關(guān)的理由。可見(jiàn)禮部尚書(shū)三泰很是得乾隆皇帝歡心。

銘刻一生輝煌

乾隆二十四年(1759年)二月二十一日,禮部尚書(shū)伍齡安給乾隆皇帝上了奏折,內(nèi)容是議準(zhǔn)原禮部尚書(shū)三泰病故,要照例撫恤的相關(guān)事宜。在這份奏折中,包含了三泰寫(xiě)于乾隆二十四年正月二十七日的一份遺本。在遺本中,三泰寫(xiě)到自己是鑲黃旗滿(mǎn)洲人,在康熙三十一年(1692年)當(dāng)了筆貼式,之后由讀祝官陛授太常寺卿。雍正年間,遷擢禮部尚書(shū)協(xié)辦內(nèi)閣大學(xué)士事物。乾隆十年(1745年)三月因?yàn)槟昀象w衰,精力不濟(jì),向乾隆皇帝申請(qǐng)退休。乾隆帝先是表?yè)P(yáng)了三泰“才品優(yōu)長(zhǎng),簡(jiǎn)任秩宗,協(xié)贊?rùn)C(jī)務(wù),兼掌太常鴻臚,宣力年久”,然后體恤三泰年老,同意其“以原官致仕加太子太保”。退休十四年后,三泰感覺(jué)命不久矣,臨終前最后一次感謝圣恩浩蕩,對(duì)無(wú)法繼續(xù)報(bào)恩表示遺憾,“惟有囑臣孫都司官斌閑散官敏官文官政官敬,力圖報(bào)效,繼臣未竟之志以期仰答”。乾隆得知三泰病逝后,“今聞溘逝,朕心深為軫惻,應(yīng)得恤典著查例具奏該部知道,欽此。”根據(jù)定例,一品官病故的,“按其原官品級(jí)給與全葬之價(jià)五百兩,并給與一次至祭銀二十五兩。遣官讀文致祭,祭文該衙門(mén)撰擬”,而對(duì)于是否給與謚號(hào),則需要皇帝親自批準(zhǔn)。對(duì)于此事,乾隆朱批“依議仍著與謚”。結(jié)合前文三泰的墓碑可知,最后給與三泰的謚號(hào)為“文恭”二字。

這枚小小的田黃印章上的“麟圖鶴算”四字,蘊(yùn)含著一位三朝老臣一生的榮譽(yù)。作為禮部尚書(shū),負(fù)責(zé)朝廷中的禮儀、祭祀、宴餐、科舉和外事活動(dòng)等事務(wù),既繁雜又重要。而且很多事物都是周期性的,能夠?qū)τ谕患略诓煌瑫r(shí)間,根據(jù)圣意進(jìn)行不同的處理,應(yīng)該是三泰討得乾隆皇帝歡心、得到其高度肯定的主要原因。三泰一生的輝煌至今于一枚印章、一通墓碑,還有幾份奏折間已然得以彰顯。