戈德福雷寫本與于闐語文書的發現

林梅村

新疆和田,古稱“于闐”,是中國歷史上最重要的佛教傳播中心之一。中國人西行求法,最初并非去印度而是赴于闐。曹魏景元元年(二六0),朱士行從長安出發,穿越塔克拉瑪干沙漠到達于闐綠洲,得到梵文原典《大般若婆羅蜜多經》,共抄寫了九十章,凡六十余萬字。西晉太康三年(二八二),朱士行派弟子弗如檀等將此經送回京城洛陽,永平元年(二九一)于闐高僧無羅叉與印度法師竺叔蘭將其譯成漢文,并根據此經第一品《放光品》取名《放光般若經》。

玄奘西天取經東歸途中,在犍陀羅最后的國都——烏鐸迦漢荼城(今巴基斯坦阿托克市東北二十五公里溫特鎮)南渡河時,渡船傾覆,從印度攜回的五十夾梵文原典皆沉入印度河中。玄奘最后攜回長安的梵文原典實際上是貞觀十八年(六四四)到于闐國后派人重新抄錄的。大乘佛教經典主要抄自于闐佛寺;小乘佛教經典則分別抄自疏勒、龜茲佛寺(唐慧立等撰:《大慈恩寺三藏法師傳》)。玄奘圓寂后,這些梵文佛經埋入大雁塔地宮。十九世紀末,和田覓寶人在塔克拉瑪干沙漠古城發現古代寫本,才使于闐流行的梵文原典重見天日。

一、戈德福雷寫本的發現

一八九三年起,英國上尉戈德福雷(Stuart H. Godfrey)開始擔任英國駐拉達克(今克什米爾東南部)聯合專員。同年八月,英屬印度政府下達新疆古物搜尋令,他便積極收集中亞文物。一八九五至一八九九年間,他先后向英國梵學家霍恩勒(A. F. R. Hoernle)提供了十批文物。

一八九五年十一月,霍恩勒收到英國駐克什米爾專員塔爾博特移交的一批中亞寫本。它們來自英國駐拉達克聯合專員戈德福雷,故霍恩勒編為“戈德福雷寫本第一批”(G.1);最初入藏英國印度事務部圖書館,如今歸屬大英圖書館。一八九七年六月二十七日,戈德福雷在給霍恩勒的第一封信中寫道:

一八九五年,我當時還是英國駐拉達克聯合專員,有一天,我收到從卡爾吉爾(按:Kargil,今克什米爾)發來的電報,說一股特大洪水沖潰了列城商道,造成價值數十萬盧比的貨物滯留不前。七月,我趕到卡爾吉爾……努力架起一座懸臂橋以跨過洪水河。……有一群帶著貴重珊瑚貨物準備去葉爾羌的阿富汗普什圖商人對我說,由于我們及時采取措施,才使他們的商隊免遭慘重損失。如果不是破產的話,他們不知怎樣才能表達感激之情。我說如果他們能設法幫我搞到一些西藏或中亞沙埋廢城的古文書,那么感到虧欠的是我。秋天我返回拉達克時,早把這事忘在腦后。可是后來在錫亞爾科特(按:今巴基斯坦東北城鎮),我收到這群商人寄來的一個包裹,里面裝的便是現在已送給您的這些寫本(A.F. R. Hoernle,“ Three Further Collections of Ancient Manuscripts from CentralAsia”, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 66, pt. 1, 1897, p. 225)。關于這批文物的出土地點,一八九七年七月十八日,戈德福雷在寫給霍恩勒的第二封信中介紹說:

我本人對藏語一無所知,但常聽說在中亞沙漠中挖掘時可偶然發現源自西藏的古代寫本。我曾要求一些與列城以北或東北部國家做生意的商人設法幫我搞到一些他們所知的寫本。這些商人曾受惠于我,答應盡力而為。結果在他們返回時,給我帶來了這些古代寫本殘片,現在您手中。您大概知道,新疆的中國官府不允許發掘廢墟,據說他們認為考古只不過是挖寶的托辭。無論如何,上述商人都懇求不要透露他們的姓名。除了告知這寫本非常古老、源于西藏,出土于庫車附近某古城廢址外,再未向我提供任何其他信息。這些在中國領土做生意的商人顯然不愿意招惹中國官府生氣。

根據戈德福雷這封信,學界一直認為這批寫本來自庫車古城遺址(王冀青:《英國圖書館東方部藏“霍爾寧收集品”漢文寫本的調查與研究》,載《蘭州大學學報》一九九一年第一期)。

二、大英圖書館藏戈德福雷寫本

二00五年,日本創價大學國際佛教學高等研究所與大英圖書館達成協議,將該館所藏中亞寫本進行整理和數字化處理,目前已經出版三卷四冊(二00六、二00九、二0一五),這些中亞寫本的彩色照片隨后刊于大英圖書館國際敦煌項目官網(International Dunhuang Project,簡稱IDP)。其中有戈德福雷寫本第一批絕大部分照片,分述于下:

戈德福雷寫本第一批有三件婆羅謎文梵語佛經(霍恩勒圖版II—III和圖版IV-3),包括兩葉完整的梵夾裝佛經及一個殘片[ 大英圖書館編號Or.6403B(1)1-2,Or.6403B(3)/1 和Or.6403B(2)/3],內容為梵語本《陀羅尼經》。俄羅斯東方研究所圣彼得堡分所藏彼得羅夫斯基寫本有內容重復的梵語本《陀羅尼經》。

戈德福雷寫本第一批還有三件婆羅謎文未名語言殘紙(霍恩勒圖版IV :4-5),霍恩勒認為采用北印度笈多體婆羅謎文,語言與韋伯寫本第九部分和彼得羅夫斯基寫本的未名語言相同,應出土于庫車附近某古城遺址。然而,據德國語言學家西格和西格靈解讀,韋伯寫本第九部分為龜茲文《瑜伽百藥方》,而戈德福雷寫本第一批并無龜茲文書。據哈佛大學教授施杰我解讀,其中三個殘片為于闐文佛經(P. O. Skjaervo,Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library. A completecatalogue with texts and translations , London: British Library Publishing, 2002)。討論如下:

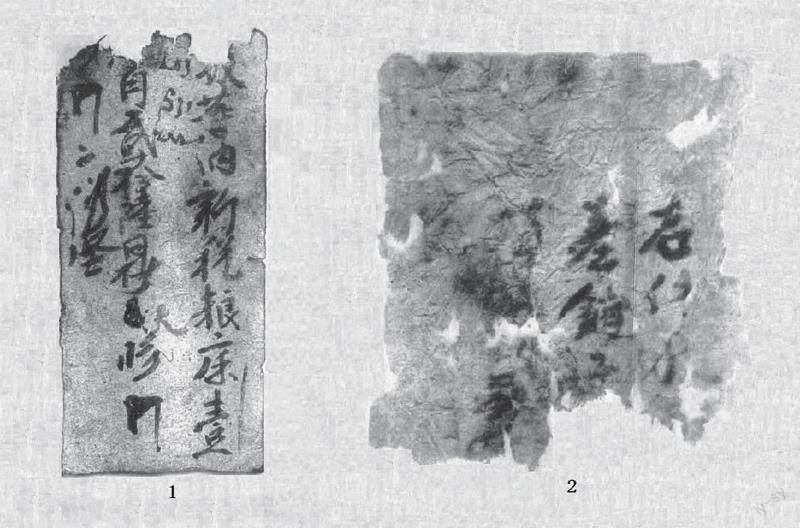

圖一:戈德福雷寫本第一批《藥師經》《金光明經》等于闐文佛經殘片

第一個于闐文殘片(圖一:1)勘同戈德福雷寫本第七批于闐文《藥師琉璃光如來經》( Bhai? ajyaguru-vaiduraprabhasa sūtra),簡稱《藥師經》。日本學者早年懷疑《藥師經》是偽經(王飛朋:《〈藥師經〉真偽問題新論》)。于闐文《藥師經》的發現,以及一九三一年克什米爾的吉爾吉特出土梵語本《藥師經》,說明此經絕非偽經。

第二個于闐文殘片(圖一:2)勘同于闐文《金光明最勝王經》(Suvarn a-prabhasottama sūtra),簡稱《金光明經》。近年中國國家圖書館入藏了一批于闐文佛經。據北京大學教授段晴解讀,其中一葉梵夾裝于闐文佛經勘同唐義凈譯本《金光明最勝王經·散脂品》(段晴、張志清主編:《中國國家圖書館藏西域文書·梵文、佉盧文卷》)。

第三個于闐文佛經殘片(圖一:3),施杰我沒有查到經名。北京大學外國語學院陳瑞翾老師告訴我,這個于闐文佛經的經名為Vi?esavatī- dharanī sūtra,勘同北宋施護漢譯《佛說圣最勝陀羅尼經》(《大正藏》第二十一冊,No.1409,第924b16–27 頁)。于闐文和漢文譯本根據不同版本梵文原典譯出,內容不盡相同。戈德福雷寫本第一批還有七件未名語言殘紙,據施杰我解讀,其中一件最大的殘紙為于闐王尉遲勝二十年紀年文書(大英圖書館編號Or.6397/1)。《舊唐書·尉遲勝傳》記載:“尉遲勝,本于闐王珪之長子,少嗣位。天寶中來朝,獻名馬、美玉,玄宗嘉之,妻以宗室女,授右威衛將軍、毗沙府都督,還國。與西安節度使高仙芝同擊破薩毗、播仙,以功加銀青光祿大夫、鴻臚卿,改光祿卿,皆同正。至德初(七五六),聞安祿山反,勝乃命弟曜行國事,自率兵五千赴難。國人留勝,以少女為質而后行。肅宗待之甚厚,授特進,兼殿中監。廣德(七六三至七六四)中,拜驃騎大將軍、毗沙府都督、于闐王,令還國。勝固請留宿衛,加開府儀同三司,封武都王,實封百戶。勝請以本國王授曜,詔從之。勝乃于京師修行里盛飾林亭,以待賓客,好事者多訪之。”

圖二:戈德福雷寫本第一批漢語文書

由于河西路阻斷,永泰二年(七六六)唐玄宗詔令才送達于闐,那么于闐王尉遲勝在位第二十年或為永泰二年(張廣達、榮新江:《于闐史叢考》增訂本)。

大英圖書館藏Or.6408/1-4 號寫本為四件漢文殘紙,霍恩勒請法國漢學家沙畹進行研究。其中四號殘片為《唐某年納新稅文書》,屬于戈德福雷寫本第一批。從照片看,這件殘文書(圖二:1)第一行讀作“放等納新稅糧床壹”;第二行為三個婆羅謎文字母,霍恩勒讀作rihaude。據施杰我近年研究,這三個婆羅謎文拼寫的是于闐語。第三行讀作“月貳拾陸日付人亖斗”;第四行讀作“斗二捌陞”。

戈德福雷寫本第一批還有一件《唐某年某月廿四日文書》(大英圖書館編號Or.6409/10)。從照片看,這件殘文書(圖二:2)第一行讀作“右件狀”;第二行讀作“差鎖□”;第三行讀作“廿四日雜”。

三、丹丹烏里克遺址與中國近代考古學的開端

據霍恩勒介紹,戈德福雷提供的十批中亞寫本主要有兩個來源:其一,和田無業游民伊斯拉姆阿訇,據英國考古學家斯坦因(M.A. Stein)調查,此人提供的寫本皆為假文書;其二,僑居和田的阿富汗商團首領巴德魯丁·汗,一八九五年以來一直為英國人搜集新疆文物,長達三十年之久。不過,發現者并非巴德魯丁·汗本人,而是和田玉龍喀什村覓寶人吐爾迪,主要來自和田北部沙漠丹丹烏里克遺址(齊陳駿、王冀青:《阿富漢商人巴德魯丁·汗與新疆文物的外流》,載《敦煌學輯刊》一九八九年第一期;UrsulaSims-Williams,“ Forgeries from Chinese Turkestan in the British Library's Hoernle andStein Collections”, Bulletin of the Asia Institute 14, 2000, p.112)。

一八九六年二月,瑞典探險家斯文·赫定(Sven A. Hedin)在當地向導指引下,從克里雅綠洲(今于田縣)赴塔克拉瑪干沙漠腹地探險,發現“塔克拉瑪干古城”(斯坦因后來稱作“丹丹烏里克遺址”),并做了科學記錄。所獲文物入藏瑞典國立民族學博物館(G. Montell, “SvenHedins archaeological? collections from Khotan”, Bulletin of the Museum of Far?Eastern Antiquities , No.7, 1935, pp. 145-221)。這是西方探險隊首次考察丹丹烏里克遺址。

如前所述,戈德福雷寫本第一批絕大部分為于闐語文書,當即和田覓寶人吐爾迪在丹丹烏里克遺址發現的。據斯坦因調查,這個遺址就是唐代文書所謂“傑謝”,于闐人稱作gayseta(張廣達、榮新江:《于闐史叢考》增訂本)。一八九五年十一月,戈德福雷所獲于闐文書顯然來自阿富汗商團首領巴德魯丁·汗,而和田覓寶人吐爾迪則是丹丹烏里克遺址和這些于闐文書的發現者。發現時間不僅早于一八九六年瑞典探險家斯文·赫定首次考察塔克拉瑪干沙漠古城,而且早于一八九九年殷墟發現甲骨文,從而揭開了中國近代考古學的序幕。