大數據背景下城市輕軌橋梁檢測策略研究

——以金義東軌道交通為例

應俊杰

(浙江橫店影視職業學院)

0 引言

新時代下,我國仍然以一定規模建設輕軌,其中大部分以混凝土橋梁為主。橋梁在運行中受到風、雨、雪等惡劣天氣的侵蝕以及極寒極炎的環境影響,極易出現損傷的情況,若未能及時發現或處理,將會影響輕軌的正常運行。2022 年7 月24 日,遼寧鞍山一橋梁坍塌致4車5 人墜河。眾多橋梁坍塌事故的直接原因就是沒有及時對橋梁進行維護。若設置對應的養護管理辦法和應用加固維護技術,不僅能夠保障出行人員的切身安全,還能延長橋梁的使用壽命,減少相應的各項損失。大數據背景下,我們面對橋梁檢測出的海量信息數據需要有能夠快速判斷、多樣化數據處理、信息自動篩選的能力。

因此,在輕軌項目建設、運營過程中,各方單位應重視橋梁檢測,利用好大數據技術,為輕軌平穩運營保駕護航。

1 橋梁檢測技術應用現狀

1.1 國內現狀

早期的橋梁檢測方法是專業檢測人員通過實際經驗對橋梁進行定期結構性損傷檢查[1]。由于橋梁結構的特殊性,需要借助大型的設備,如橋檢車等進行戶外作業。有些結構無法通過肉眼觀察,檢測結果往往是不客觀的,對橋梁損傷等級正確評估也成了一個難題。另外,由于檢測設備限制,某些橋梁構件不能通過外觀判斷內部結構損傷情況,缺乏橋梁結構損傷記錄,因此也就錯過了最佳橋梁檢測和維修的窗口期,導致內部損傷持續惡化。綜上,我國橋梁檢測技術應用困難如下:①傳統肉眼巡檢方式不全面,無法檢測出全部橋梁病害;②人工檢測容錯率高,主觀意識與經驗意識主導檢測方式無法及時發現病害且危險性較高,增大成本;③檢測效率低;④無精確的橋梁病害動態數據庫,不利于政府有關部門養護和判斷。

雖然我國許多大型橋梁已經采用了先進的技術進行檢測。例如超聲相控技術解決內部焊縫在運營期無法進行內部自檢的難題;利用超聲波技術直觀查看角焊縫情況等。但是在大數據背景下,全面智能化檢測的應用還有很長的路。

1.2 國外現狀

在大數據背景下橋梁檢測領域美國走在前列。如:采用聲發射技術[2],全方位檢測懸索橋主纜斷絲情況,檢測重點位置損傷特性(橋面板裂縫類型、伸縮縫等情況);美國的羅格斯大學利用無損檢測技術開發無損檢測機器人[3]用于路面檢測,并在海馬基特大橋上成功應用;日本政府針對在笹子隧道發生的垮塌事故,采用無人機、機器人、激光雷達掃描等智能檢測技術提高橋梁檢測的精度。

2 智能裝備檢測

文章主要介紹三種主流的智能裝備檢測技術,分別是計算機視覺技術、無損檢測技術、大數據與云技術,有效結合了各方優勢,為實現大數據背景下的智能化橋梁檢測提供思路。

2.1 計算機視覺技術

計算機視覺技術是通過計算機去替代人眼識別圖像、視頻等信息,最終輸出結果[4],生活中常見的應用如:汽車無人駕駛識別道路與障礙物、醫學病癥識別等。在橋梁檢測中,該技術主要應用在病害識別、位移測量、交通管理、施工管理等方面。計算機視覺技術需要以大量的數據為前提,通過一定的編程語言,用卷積神經網絡進行訓練,不斷提高識別的準確率,十分適合在大數據的背景下進行應用。相比傳統的人工拍照識別病害,計算機視覺技術可以量化圖片中病害位置、類型、面積,而且一秒鐘可以直接識別上百甚至上千圖片,大大提高識別的速度和工作量。但是,準確高的計算機視覺技術需要算力佳的計算機、與時俱進的深度學習模型、數據量足夠龐大的數據集,三者缺一不可。目前,已有對橋梁裂縫進行識別的智能化檢測技術,識別精度已達1mm內,應用在橋檢車和無人機檢測的平臺中,應用的廣度和深度還有一段路要走。

圖1 無人機檢測作業

2.2 無損檢測技術

無損檢測技術是指在不損害橋梁結構和性能的基礎上,利用光、電、聲音等方式,獲取物理信息情況的一種橋梁檢測技術[5]。因此,該技術有顯而易見的優點:①方便;②快速;③精確度高;④不影響橋梁使用。常見的無損檢測技術有探地雷達法、紅外熱成像法、聲發射法、超聲探傷法等。其中GNSS 技術主要用于橋梁變形檢測,通過接收衛星信號和基站信號之間的差分信息,精確計算出檢測點的三維坐標,實現毫米級別精度誤差的實時連續靜動態測量。目前,已有多座大橋采用該系統,如武漢的鸚鵡洲長江大橋使用搭載了GPS 接收器、慣性單元IMU 組成的組合導航系統,解決了橋塔遮擋GPS 失鎖以及長時間數據漂移兩大問題。在橋梁檢測的應用領域中,又可分為橋梁撓度監測、橋墩沉降監測、橋面位移監測、橋塔位移監測等。近年來,隨著技術的發展,無損檢測技術向著智能化、系統化的方向發展,應用的場景也較為廣闊。

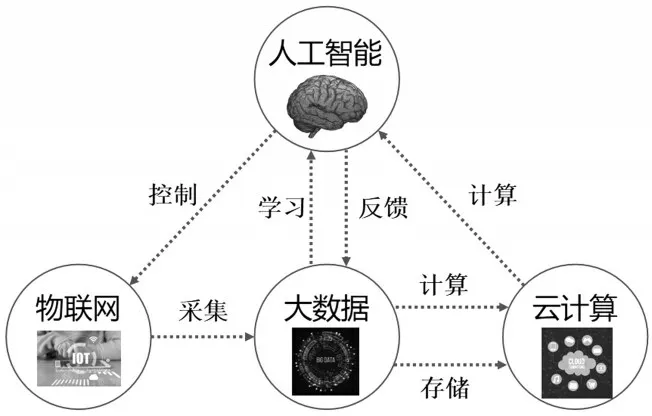

2.3 云計算與大數據技術

目前,國家正在大力推廣“互聯網+”,為橋梁檢測的創新發展,實現智慧交通、智慧工地、智能檢測提供了良好的發展環境。云技術是一種基于云計算的商業模式,是信息技術、網絡技術、管理平臺技術、整合技術等的總稱,具有信息流通便利流、信息交流快速等優勢[6]。大數據解決了數據分析低效以及計算能力不足問題,使橋梁監測應用存在可能性。橋梁檢測信息與大數據基本特征十分貼切:橋梁檢測數據規模龐大、所涉及的信息維度多、具備增速快、流轉快的特征。大型橋梁健康檢測具有數據量龐大、類型復雜的特點。整合利用物聯網、云計算與大數據技術,在強大的運算能力、存儲能力和兼容能力支持下,便能實現長大橋梁的集約化、網絡化、系統化管理。隨著科技發展,云計算與大數據技術也將逐漸應用到橋梁施工監控、梁廠加工信息管理等幾個方面,為橋梁管理、養護決策提供有力的技術支撐。

圖2 云計算與大數據技術工作原理

3 橋梁檢測策略研究—以金義東軌道交通為例

3.1 項目簡介

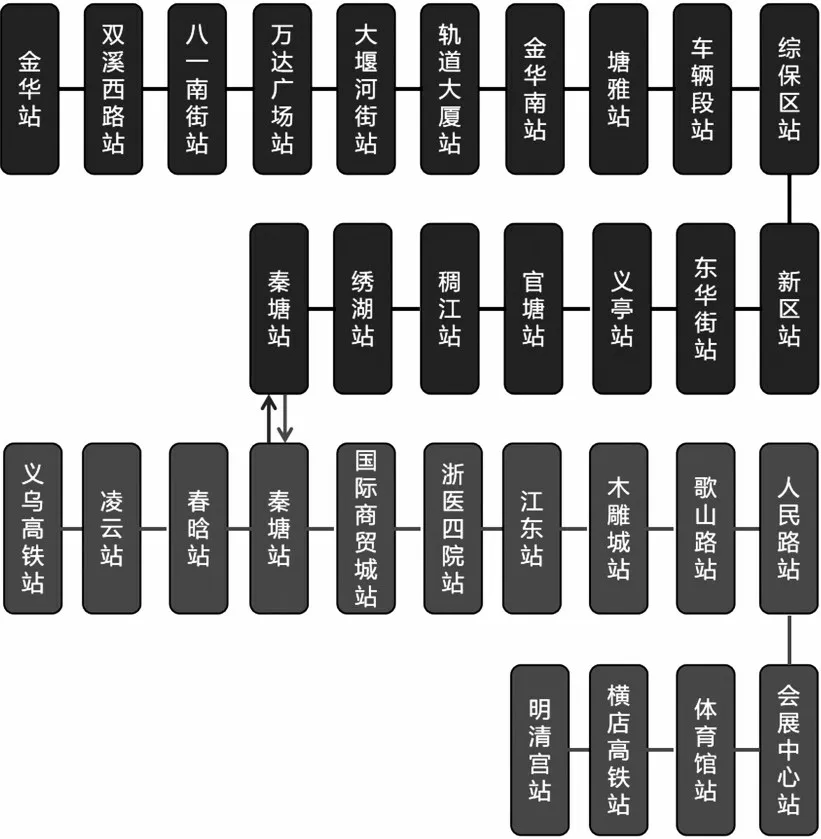

金義東軌道交通工程是浙中城市群城際軌道交通網絡的重要部分,全長約107.17km,由金義段(金華站至秦塘站)和義東段(義烏高鐵站到明清宮站),設有31站(13座地下站,18座高架站),設計時速120km/h,是國內目前單條線路最長的市域軌道交通項目。其中,高架線路長約77km,地下線路長約22.6km,其余為山嶺隧道和過渡段。目前已投入運營使用,截至2022 年8 月29日,金華軌道交通金義東線(金義段)試乘累計總客運量達到484.19萬人次,日均客運量約2.33萬人次。

3.2 金義東軌道交通特點

圖3 金義東市域軌道交通線路走向示意圖

金義東軌道交通工程串聯起金華城區、金義新區、義烏城區、東陽城區、橫店影視城。建設維護好金義東軌道交通是推動金義同城化,助力大都市建設的重要支撐,也為金武永東軌道交通項目提供技術保證。根據調研情況,可知金義東軌道交通有以下特點。

3.2.1軌道線路長

金義東軌道交通工程是國內市域軌道單條線路最長項目。若根據規范要求定期檢測,其運營和維護成本也是隨著線路長度而線性增加。如果長期依靠傳統的人工檢測方法,不僅嚴重影響了軌道正常運行,而且會大大提高了檢測成本,甚至因為過久的檢測時間嚴重影響發現病害,無法做到及時維修,不利于長期、健康發展。

3.2.2站點分布離散

依據金華地區地勢情況為南北高、中部低,“三川環山夾一盆”特貌以及奇特的地質情況,金義東軌道交通的31 個站點分布極具意義,但是也造成了站點分布離散問題。從金華南站至塘雅站以及從東華街站到義亭站距離十分遙遠,而從金華站到金華南站,距離較近,但是中間還分布了雙溪西路站等5 個站點,而其余站點分布較為相近。各個站點之間不乏隧道、山洞、河流、丘陵等復雜情況,很難簡單地選擇其中一種或多種檢測方法進行。

圖4 站點分布示意圖

3.2.3簡支梁橋多

金義東軌道交通以高架為主,主要由混凝土預應力簡支梁橋和預應力連續現澆梁組成,但是又以預應力簡支梁橋絕大多數。雖然混凝土簡支梁均由工廠預制完成,承載力可靠,但是受力結構單一,受環境影響較大,若不及時定期對其檢測,隨著時間的推移會出現橋梁病害,主要表現有:混凝土碳化、橋面坑槽、橋面鋪裝混凝土開裂、鋼筋裸露、伸縮縫損壞,橋臺損壞等,將嚴重影響上部結構承載力,直接影響到輕軌正常運營。因此,定期橋梁檢測十分重要也很必要,金義東軌道交通的檢測需求十分龐大。

圖5 金義東軌道交通某標段簡支橋梁

結合金義東軌道交通特點,得出檢測費用高、檢測方法選擇困難、檢測需求大3 個結論,而這直接影響了政府主管部門的監管,難以對軌道交通建設全局把控,影響浙中地區第二條市域輕軌的規劃、建設。

3.3 橋梁檢測策略研究

為了能全壽命運營好金義東軌道交通,需巧用大數據的技術,達到經濟利益、便民服務、使用成效的最大化的效果。因此,檢測的開展需依次做好三套系統建設,分別是傳感器選擇與設置、數據采集與傳輸、數據分析平臺搭建,通過有效的整體協作,最終實現輕軌的實時檢測。文章將基于大數據技術角度開展研究。

3.3.1理論基礎研究

⑴傳感器選擇與設置

通過實地考察、專家論證等方式確定關鍵橋梁最不利情況,安裝好GPS 定位裝置、混凝土應力與應變傳感器、溫度傳感器、位移傳感器、橋墩沉降傳感器、撓度傳感器等。同時,利用NB-IoT 技術或LoRa 智能傳感網絡方法,提高數據無線傳播能力,將相關情況實時傳輸至總部數據中心備份,實現信息動態監控。

⑵數據信息處理

在信息處理方面,利用計算機視覺檢測技術實時識別病害情況,利用CNN 網絡技術將整條線路上的病害進行識別并分類,來解決好計算機主動發現病害的難題。分類完成后,利用圖像分割技術,如:FCN、UNet、Vet 網絡將病害進行具體的細化,如裂縫長度和寬度,蜂窩麻面的面積大小,伸縮縫堵塞面積等,來解決好計算機主動對病害發展情況判定的難題。最終,通過大數據技術將所有圖像、視頻數據上傳至總部云端進行備份,以供工作人員參考。

⑶輸出病害實時檢測表

通過無人機和實地檢測情況以及傳感器實時傳輸結果情況將結果輸出為病害實時檢測表。記錄好病害發生位置、檢測時間點、氣溫情況,具體構件部位,相對應的應力變化情況,位移情況,病害類型,病害發展方向,計算機主動判斷系統預警情況。通過大數據技術,將橋梁以動態發展的情況,及時掌握病害發生位置,來預判病害發生的可能性,實現更廣泛、高效地為金義東軌道交通保駕護航。

3.3.2實地開展

⑴人工檢測,全面排查

由于金義東軌道交通剛投入使用,橋梁運營情況佳,建議前三年通過人工檢測的方式,摸排一輪整條線路的實際情況,建立一套初始的數據情況,根據地理位置情況,環境狀況,分類判別區域適用的檢測方法,哪些區域可以用智能裝備檢測,哪些區域必須人工檢測。例如:高空橋梁段可以采用無人機巡檢的方式,對于狀況較差或者檢測不便利的路段,建議在合適的構件和位置安裝傳感器和攝像頭。同時,如有病害發生,工作人員需第一時間詳細記錄位置和病害發生情況,并通過圖像記錄保存上傳至數據中心處理。

⑵建立動態病害數據庫

由于大數據技術基于龐大的數據庫才能得以發揮最大作用,建議在第三年開始,啟用利用該技術方法。利用無人機或公路檢測車實時將輕軌具體情況上傳至系統,利用GPS 技術對智能設備找到的病害進行標記,通過計算機視覺檢測技術對病害做好分門別類的工作,生成病害數據庫。同時,無人機等設備要定期巡檢拍攝病害發展情況。這些動態變化的數據庫是大數據技術的寶藏,金義東軌道交通作為國內市域軌道單條線路最長項目,能提供的數據量可想而知。經過長年累月的觀測,動態病害數據庫也將足夠龐大,極具價值。

⑶數據重新訓練,提高識別準確率

例如chatgpt、AlphaGo 等都是利用人工智能技術,讓計算機對龐大的數據進行不間斷地訓練才得以實現。而金義東軌道交通在運營之初數據庫病害信息較少,導致FCN、UNet 等網絡模型數據處理的病害識別準確率低,很難發揮大數據技術的作用。因此,整套系統能夠順利完成的關鍵就在于動態數據庫的建設和人工智能技術的識別率情況。需要在采集數據的同時訓練模型,在不斷循環中達到良性發展的目的。最終,經過金義東軌道交通實地訓練的網絡模型不僅能實現自動輸出病害實時檢測表,供工作人員判斷。

這“三步走”方法很好地解決了未來金義東輕軌橋梁檢測過程中可能會碰到的問題,并提出了一個效率高、可持續發展、動態檢測的方法,也為其他地區橋梁智能化檢測提供極大的幫助。

4 結語

大數據時代下,橋梁檢測有了更多實用的方法,金義東軌道交通作為首條金華建設的輕軌線路,亟需出現科學、高效、可持續的橋梁健康檢測方法。本文介紹了國內外橋梁檢測的現狀,分析了三種智能裝備檢測方法的適用情況和優劣,綜合金義東輕軌建設情況,提出一種城市輕軌橋梁檢測策略的思路,為未來橋梁檢測方法創新提供了新思路。