初高中歷史教學的有效銜接

張敏 郭瑩瑩

摘 要:隨著教育改革的不斷深化,根據歷史學科特點,初高中歷史課程先后提出了唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷五方面歷史課程核心素養,使整個中學階段歷史課程的育人體系得以貫通。在這一背景下,如何加強初高中歷史教學之間的聯系,更好地實現初高中歷史教學的銜接和系統性發展成為重點關注的話題。深入了解初高中歷史教科書中的結構設計和內容編排,分析其貫通與差異,對于更好地實現初高中歷史教學的有效銜接,落實核心素養有著重要的作用。

關鍵詞:初高中歷史教科書;有效銜接;結構設計;內容編排

中圖分類號:G633.51? 文獻標識碼:A? 文章編號:1673-2596(2023)09-0113-06

《普通高中課程標準(2017年版2020年修訂)》提出:“高中歷史課程在結構設計和內容編排上,既注意到與義務教育歷史課程的銜接與貫通,又注意到兩者的區別,顯現出高中歷史課程與義務教育歷史課程的不同,使學生在義務教育的基礎上進一步掌握歷史知識和技能,拓寬歷史視野,強化歷史思維,確定正確的歷史觀念。”[1]《義務教育歷史課程標準(2022年版)》要求“了解高中階段學生特點和學科特點,為學生能進一步學習做好準備”[2]。可見,初高中歷史課程標準都提到了初高中教學銜接的問題。如何在初中歷史教學的基礎上,進行高中階段的進一步深入學習,使核心素養的培育貫通始終,成為擺在眾多一線教師面前的重要問題。

歷史教科書是學生進行歷史學習的主要參考,目前,初高中歷史教科書均為通史體例,更加有利于初高中歷史教學銜接。由于學段的不同,初高中歷史教科書在結構設計和內容編排等方面都存在比較大的差異。為了使學生能更好地適應高中歷史的學習,教師需要對初高中教科書比較分析,結合相同點,注重差異處,從而實現初高中歷史教學的有效銜接。本文擬以初高中歷史教科書中的秦朝部分為例,對初高中歷史教學的有效銜接做一探討。

一、結構設計的對比

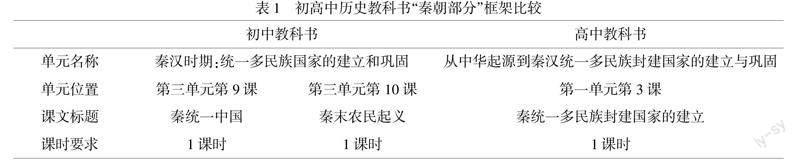

教科書的結構是指教科書內部各要素、各成分之間合乎規律的組織形式。以秦朝部分為例,其結構由所在單元名稱、單元位置、課文標題和課時要求組成(見表1)。

從整體框架上看,初高中歷史教科書均采用通史體例編寫,將特定時空下的政治、經濟、文化等進行整合,按照時間順序展開,突出歷史發展的時序性。這種通史體例不僅順應了中學生心理發展規律,還有利于加深學生對歷史發展規律的認識,促進學生知識體系的遷移,為初高中歷史學習順利過渡提供條件。

從課時安排上看,同一時期歷史的內容在初高中課時安排中存在差異。高中歷史教科書的單位課時內知識體量增多,教師必須有所取舍,而取舍的標準不僅是學生的基礎,更在于初高中歷史課程標準。

從單元名稱和位置來看,初高中單元名稱有一定的相似性,都強調秦漢時期統一多民族國家的建立和鞏固。但其在高中歷史教科書中的位置靠前,說明在知識完整的前提下,高中的知識概括性更強,這也對學生的學習能力提出了更高的要求。

從課文標題上看,初中歷史教科書側重于單個歷史事件的講授,而高中歷史教科書更加關注歷史的宏觀走向和整體性。

二、內容編排的對比

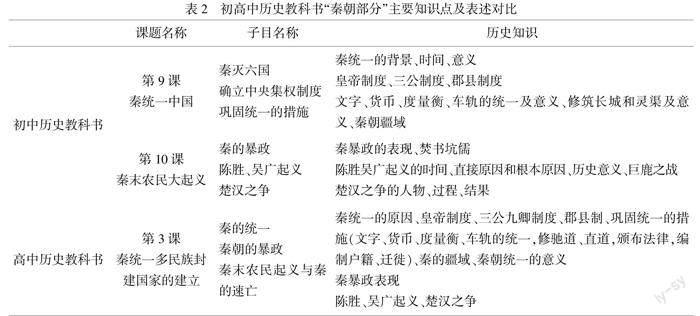

(一)正文系統

目前來看,初高中歷史“教科書的編寫呈現出通史性的知識體系”[3],這就不可避免地會出現知識重復的現象,但同時也存在著歷史知識廣度和深度的區別,這種重復和區別正是初高中歷史知識得以有效銜接并呈現螺旋上升的關鍵所在。這里以秦朝的內容為例進行對比分析(見表2)。

1.歷史知識廣度的對比

初高中歷史教科書中歷史知識廣度方面的差異主要體現在知識點的多少與史實敘述的詳略程度上。

高中歷史教科書知識點更多且密集。以“秦始皇鞏固中央集權措施”這部分為例,高中教科書中增加了“頒行法律,編制戶籍,遷徙六國貴族豪強至關中、巴蜀等地,整頓社會風俗”[4]等知識點。

初中歷史教科書對史實的敘述更加詳細和具體,而高中歷史教科書更加抽象和概括。突出表現為課時分布不同,初中歷史教科書安排2個課時講述秦統一與衰亡,而高中歷史教科書只安排1個課時講述秦朝的內容。另外,初中歷史教科書用5個自然段對秦統一中國的具體措施按照目的、內容、影響的順序進行了詳細介紹,而高中歷史教科書只用了一句話“如統一車軌、文字和度量衡,修建馳道、直道”[5]進行簡單概括。

由上分析可知,初高中歷史教科書在知識廣度方面存在差異,高中歷史教科書增加了初中歷史教科書中沒有涉及的史實,而且囿于課時,對史實的敘述更加具有概括性。

2.歷史知識深度的對比

與初中歷史教科書相比,高中歷史教科書在歷史知識深度上更進一步,主要體現在對史實的深入分析和學術性上。

高中必修歷史教科書的語言敘述中歷史專業術語增多,分析性強,且比初中歷史教科書中的分析更為細致全面。以秦統一六國的意義為例,初中歷史教科書的分析是:“秦的統一,結束了春秋戰國以來長期爭戰混亂的局面,建立起我國歷史上第一個統一的多民族的封建國家。”[6]高中歷史教科書的分析是:“秦的統一,建立起‘東至海暨朝鮮,西至臨洮、羌中,南至北向戶,北據河為塞,并陰山至遼東’幅員遼闊的國家。統一中央集權國家的形成是歷史發展的必然,也是客觀需要。空前統一的封建國家促進了各民族的交往交流交融,推動了統一多民族國家政治、經濟、社會的發展。”[7]可見,初中歷史教科書更強調秦朝建立了第一個統一多民族封建國家的史實,而高中歷史教科書則是在深度理解秦統一措施的基礎上,強調封建國家的統一對于民族交融和國家發展的意義。

在學術性方面,初中歷史教科書以簡明易懂為突出特征,以生動具體描繪歷史故事,激發學生學習興趣為旨歸。而高中歷史教科書更加突出學科性質,學術性更加濃厚。以秦統一六國原因為例,初中歷史教科書中提道:“戰國時期的連年戰爭,影響了經濟發展和社會穩定,各諸侯國的人民希望結束戰亂,過上安定的生活。秦國經過商鞅變法,實力超過東方六國,具備了統一六國的條件。秦王嬴政即位后,為滅亡六國進行了充分的準備。他招募各國的人才,委以重任,并及時聽取建議,積極策劃統一大計。”[8]高中歷史教科書中這樣敘述:“長期戰亂給社會帶來巨大災難,人民渴望安定統一。各地域經濟的發展,要求打破政治分裂所帶來的阻礙。這為統一準備了客觀條件。秦‘據崤函之固,擁雍州之地’,地理位置優越,物質基礎雄厚。數代秦王勵精圖治,廣納賢才,吏治較為清明。商鞅變法后,秦尊奉法家,獎勵耕戰,國家日益強盛,為日后秦的統一奠定了基礎。”[9]可見,初中歷史教科書更傾向于用簡短、樸素的語言告訴學生“是什么”,而高中歷史教科書更注重用凝練的語言和精悍的史料引導學生思考“為什么”。

(二)輔助系統

歷史教科書除去正文的內容外,還會設置一些功能欄目,這些欄目主要用于輔助正文。根據功能和性質的不同,歷史教科書的輔助系統可分為導入類欄目、資料性欄目以及練習和鞏固欄目三個部分。

1.導入類欄目的對比

導入類欄目一般設置在每課的標題之下,通過概括性的語言引出本課講述的內容,創設歷史情境,激發學生的學習興趣。通過觀察發現,初中歷史教科書的導入類欄目通常以問句結束,這一問題與本課的知識息息相關且難度偏低,部分導語中還包括詩句或者諺語。與之相比,高中歷史教科書的導入類欄目除陳述性導語外,還附帶插圖,以調動學生的學習積極性。

以秦朝部分為例,初中歷史教科書中的導入類欄目有2個,高中歷史教科書中僅有1個。初中歷史教科書中以李白《古風》中的“秦王掃六合,虎視何雄哉!揮劍決浮云,諸侯盡西來”為開頭,用夸張的語句強調秦始皇統一六國時的雄心壯志,給學生營造了恢宏大氣的歷史場面,同時也為學生提供了想象的空間。之后設置“秦如何滅掉六國”“秦建立了怎樣的制度”“秦鞏固統一的措施”三個問題,引導學生進行思索,激發學生的學習興趣。而高中歷史教科書中的導入類欄目以孟子的“定于一”思想和《呂氏春秋》的部分記載為切入點,指明統一是民心所向。由此可以看出,高中歷史教科書中的導入類欄目更加注重史料,運用史料啟發學生思考,這種設置較初中相比,更具學術性,也更具深度。

2.資料性欄目的對比

資料性欄目是正文旁的補充板塊。初中歷史教科書的資料性欄目有“相關史事”和“知識拓展”兩個板塊。高中歷史教科書的資料性欄目有“學習聚焦”“史料閱讀”“歷史縱橫”三個板塊。值得一提的是,“學習聚焦”是高中歷史教科書中獨有的板塊,一般位于每一子目的標題旁,以精煉的語言概括本子目的重點內容,讓師生直觀地把握每一課的重點內容,方便學生預習和復習。雖然初高中歷史教科書中設置的板塊有所差異,但也存在密切的聯系。初中的“相關史事”對應高中的“史料閱讀”,初中的“知識拓展”對應高中的“歷史縱橫”。通過對比研究,可以分析出初高中歷史教科書的銜接策略。

作為補充性欄目,“相關史事”是初中歷史教科書中出現次數最多的板塊,主要是對正文內容的補充講解,將正文中無需大量敘述的史實用文字展示出來,以簡單的語言幫助學生更完整地認識歷史,從而激發學生的學習興趣。而高中歷史教科書的“史料閱讀”則通過完整的文獻史料增加歷史的真實感。比如在描寫秦的暴政時,初中歷史教科書中的“相關史事”板塊用簡單易懂的語句介紹了“焚書坑儒”,高中歷史教科書中的“史料閱讀”引用賈誼《過秦論》的一段話分析了秦二世而亡的經驗教訓。初中歷史教科書將真實的歷史事件通過故事的方式傳遞出來,更注重趣味性。而高中歷史教科書將史料以原文的形式呈現,更傾向于史料實證,保證了學生直視歷史的厚重感,同時培養了學生的問題探究精神,雖然難度上較初中有很大的提升,但是更有利于啟發學生思考,幫助學生成長。

作為拓展性欄目,初中歷史教科書中的“知識拓展”位于每一課內容的最后,是對本課相關知識的文字補充。而高中歷史教科書中的“歷史縱橫”,被置于正文內容的兩側,以文字敘述方式對正文部分進行進一步的解釋。例如,初中歷史教科書中“秦末農民大起義”的“知識拓展”是“破釜沉舟”,介紹了巨鹿之戰中項羽等起義軍的決心和勇猛殺敵,以及秦朝無力挽回敗局的結果,目的是豐富學生對歷史事件的認識,幫助學生更好地理解課中的內容。而在高中歷史教科書中“秦統一多民族封建國家的建立”的“歷史縱橫”板塊則以一個故事介紹了秦朝的統治危機,目的是幫助學生更好地理解歷史事件,增強其多角度理解和構建歷史的能力。對比而言,高中歷史教科書的“歷史縱橫”板塊與正文的聯系更加密切。

3.練習與鞏固欄目的對比

練習與鞏固欄目通常以“問題”或者“材料+問題”的形式出現,以激發學生對本課內容的思考為目的,引導學生養成自主學習和探究學習的習慣。初中歷史教科書的練習與鞏固欄目包括“材料研讀”“問題思考”“課后活動”三個板塊,高中歷史教科書的練習與鞏固欄目包括“思考點”“學習之窗”“問題研究”“學習拓展”四個板塊。需要強調的是,“學習拓展”板塊是高中獨有的,主要是為了發揮學生的主觀能動性,讓學生自主查閱相關的資料,以拓寬學生的視野。通過對比發現,初中的“材料研讀”與高中的“學思之窗”相對應,初中的“問題思考”與高中的“思考點”相對應,初中的“課后活動”與高中的“問題探究”相對應。

作為“問題”或者“材料+問題”形式出現的練習欄目,初中的“材料研讀”與高中的“學思之窗”均選取相應的史料,以文字陳述的形式設置問題,不同的是,高中選取的是原始文獻,閱讀難度更大。關于秦末農民起義,初中歷史教科書選取的內容是:

《史記·高祖本紀》記載,劉邦率軍到咸陽后,約法三章:“殺人者死,傷人及盜抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。后來劉邦在談到為何能戰勝項羽時說:張良、蕭何和韓信都是人杰,我不如他們,但“吾能用之,此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用,此其所以為我擒也”[10]。

高中歷史教科書選取的內容是:

《史記·陳涉世家》記載,陳勝占領陳后,“數日,號今召三老、豪杰與皆來會計事。三老、豪杰皆曰:“將軍身被堅執銳,伐無道,誅暴秦,復立楚國之社稷,功宜為王。’陳涉乃立為王,號為張楚”。

《史記·項羽本紀》載:“楚雖三戶,亡秦必楚。”[11]

初中的“材料研讀”板塊陳述了劉邦的約法三章和用人入神,通過設置問題引導學生了解史料的含義,思考劉邦能夠戰勝項羽的重要原因。而高中的“學思之窗”設置問題“為什么陳勝建立的政權號為‘張楚’?”,一方面是對正文中陳勝自立為王的補充,另一方面加深了學生對秦末農民大起義的理解和認識。通過對比發現,高中“學思之窗”的問題更具廣度和深度,對學生的史料閱讀能力提出了更高的要求。

對于課內思考題,初中設置了“問題思考”,高中設置了“思考點”,二者都在正文旁,是與正文緊密聯系且具有開放性的問題,二者的難度有一定差別。以秦朝為例,初中的“問題思考”內容是“想一想,國家統一對各地區、各民族之間的經濟、文化交流有什么好處?”,而高中“思考點”的內容是“楚漢戰爭中劉邦勝利、項羽失敗的原因是什么?”。對比來看,初中的題目較為簡單,只要認真閱讀教科書的相關內容便可以找到答案,高中的題目難度較大,需要學生透過歷史現象來思考問題的本質。

對于課后習題,初中設置了“課后習題”,高中設置了“問題探究”,“問題探究”的形式不局限于單純的文字敘述,通常以原始史料為依托,以提升學生合作探究能力和歷史思維能力為目的。以秦朝為例,初中的“課后習題”將秦朝的措施和秦亡的原因列舉出來,讓學生用對號勾選出來即可。而高中的“問題探究”則選取了《荀子·強國篇》的內容,介紹了荀子訪問秦國的觀感,讓學生分析探討良好吏治在秦朝崛起與統一中起到的歷史作用。對比發現,初中的“課后習題”是讓學生進行自我檢測,自我提升,而高中的“問題探究”不僅要求學生對正文進行整體把握,更重要的是培養學生思考問題的能力。

三、初高中歷史教學有效銜接的策略

根據上述對初高中歷史教科書部分內容的比較分析,筆者認為可以從教學觀念的轉變、教學方法的選擇以及整合教學內容等方面促進初高中歷史教學的有效銜接。

(一)轉變教學觀念

在高中歷史知識點密度較大且課時安排較少的情況下,如果延續初中的知識導向,就會出現“滿堂灌”的教學現象,從而無法保證初高中知識的梯度遞進,更無法保證核心素養的有效落實。如何在課堂中對知識點進行取舍,成為初高中歷史教學有效銜接的突破點。具體而言,教師在教學的過程中,可以適當地對教科書的相關內容進行重組,深入貫徹“用教材教”而不是“教教材”的觀念。在“用教材教”的過程中可以創新性地使用“大單元”的教學模式,跳出知識碎片化的禁錮,為有力推動初中階段的知識導向觀念向高中階段的能力導向觀念轉變奠定基礎,從而更好地促進初高中教學的銜接。

(二)選擇合適的教學方法

為順利實現初高中歷史教學銜接,初高中歷史教師需要在“以學生為主體”的思想指導下,根據學生的認知發展規律,結合不同的身心發展特點,選擇恰當的教學方法。初中生多在11—15歲之間,處于心理發展水平的少年期階段,其抽象思維占主導,仍需以具體形象為支撐,所以教師要盡量以有趣的故事和豐富的圖片為媒介,以講述法和情境創設法為主要方法,提升初中生對于史實的認識。而高中生的心理發展水平已處于青年初期階段,其抽象思維逐漸從經驗型向理論型轉化,開始出現辯證思維,因此高中歷史教師可以多采取史料研習法,以提高學生的歷史解釋能力。

在初中向高中的過渡階段,歷史教師要注意歷史教學方法的銜接。例如在初三階段,教師可以適當跳出趣味性教學的模式,以學生對史實的了解為基礎,充分運用教科書中的輔助系統,培養學生的史料分析能力。在高一起始階段,教師不能進行單純的史料分析,在條件允許的情況下,突出社會互動性和情境性,組織形式多樣的校外活動,如參觀博物館、實地考察遺跡等。在課堂教學中,運用視頻資料創設問題情境是一個較好的方法,讓學生在已有的知識經驗基礎上進一步體驗歷史、感悟歷史。

(三)整合教學內容

初高中歷史課程標準中都明確表示“運用大概念對教學內容進行整合”[12],也就是說對于教學內容的整合既是推動學生知識梳理的途徑,也是改變教學內容過多、過雜,教學時間緊、任務重的方法和手段,是初高中教學有效銜接的新思路。在進行教學內容的整合時可以從以下兩個方面著手:

一方面,整合教學目標,為有效銜接提供指引。教學目標是有效教學的起點,初高中歷史教學要銜接,教學目標是基礎。初中對于知識點的要求比較具體,更傾向于核心素養中的唯物史觀和時空觀念,而高中階段在以知識為導向的基礎上更注重培養學生的歷史解釋和家國情懷。初高中歷史教師要緊扣歷史教科書,在厘清教學內容的基礎上,以學生的接受程度和能力水平為出發點,合理進行教學目標的整合。

另一方面,有梯度地整合知識框架,培養學生的思辨能力。知識框架是學生在學習過程中逐漸形成的對于知識認識的順序,而知識框架的重新整合是在原有的基礎上重新編排的過程。在這個過程中,逐漸加深知識點之間的聯系,克服知識的碎片化,有利于學生認知的縱向深入,從而突破知識的重難點。但是整合不是知識點的簡單疊加,應該是有梯度的。整合的力度不夠,會使得知識分散,學生的思維得不到有效的鍛煉;整合的力度過大,會超出學生的認知發展水平,導致新的思維障礙和學習困難。所以,要推動初高中歷史教學的有效銜接,把握知識框架的整合力度是關鍵。

結語

初高中歷史教學銜接一直以來都是學界和教學一線重點關注的問題。通過對初高中歷史教科書中秦朝部分的分析看出,初高中歷史教科書都將學生的認知發展水平放在首位,并呈現知識螺旋式上升的特點。具體來說,高中歷史教科書在保持初中歷史教科書知識框架的基礎上,知識的廣度和深度都有所擴充和提升,這不僅可以滿足當下初高中歷史教學的需要,而且能更好地實現初高中歷史教學的有效銜接。基于此,教師要不斷轉換自身的教學觀念,選擇合適的教學方法,運用大概念觀念對初高中歷史教科書進行整合,以便更好地實現對學生歷史核心素養的培育。

——————————

參考文獻:

〔1〕中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:10.

〔2〕〔12〕中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2021:4,57.

〔3〕林珊.統編版初中歷史教科書內容體系特點分析[J].中學歷史教學參考,2019(06):41-43.

〔4〕〔5〕〔7〕〔9〕〔11〕普通高中教科書·歷史·中外歷史綱要(上)[M].北京:人民教育出版社,2020:15, 16,15,14,19.

〔6〕〔8〕〔10〕義務教育教科書——中國歷史[M].北京:人民教育出版社,2022:44,44,53.

(責任編輯 曹彩霞)

The Effective Connection of Junior and Senior High School History Teaching Based on Textbook

——A Case Study of the Qin Dynasty

ZHANG Min, GUO Ying-ying

(School of History and Culture, Chifeng University, Chifeng 024000, China)

Abstract: With the deepening of education reform, according to the characteristics of history discipline, the junior and senior school history curriculum has put forward five core qualities of history curriculum: historical materialism, concept of time and space, historical evidence, historical interpretation, and feelings of family and country, which makes the education system of history curriculum in the whole middle school stage. In this case, how to strengthen the connection between junior and senior high school history teaching, better realize the connection and systematic development between junior and senior high school history teaching has become the focus of attention. A thorough understanding of the structure design and content arrangement of junior and senior high school history textbooks, as well as analysis of their connection and differences, plays great importance role in realizing the effective connection of junior and senior high school history teaching and the implementation of core literacy.

Keywords: Junior and Senior High School History Textbooks; Effective Connection; Structure Design; Content Arrangement

收稿日期:2023-06-10

作者簡介:張敏(1981-),女,漢族,山東淄博人,赤峰學院歷史文化學院副教授,研究方向:學科教學(歷史)、遼金史;郭瑩瑩(2000-),女,漢族,湖北武漢人,赤峰學院歷史文化學院學科教學(歷史)碩士研究生,研究方向:學科教學(歷史)。

基金項目:2021年度內蒙古自治區“十四五”教育規劃項目“核心素養視域下高中歷史有效教學研究”(2021JGH379)