跨鏈綜述:機制、協議、應用與挑戰

陳龍飛,姚中原,潘恒,權高原,斯雪明

跨鏈綜述:機制、協議、應用與挑戰

陳龍飛1,2*,姚中原1,2,潘恒1,2,權高原1,2,斯雪明1,2

(1.中原工學院 前沿信息技術研究院,鄭州 450007; 2.河南省區塊鏈與數據共享國際聯合實驗室(中原工學院),鄭州 450007)( ? 通信作者電子郵箱2021016570@zut.edu.cn)

隨著區塊鏈技術及應用的不斷發展,人們對區塊鏈之間的交互需求日益增加。然而,區塊鏈技術的孤立性和封閉性以及不同區塊鏈之間的異構性造成了區塊鏈的“價值孤島”效應,這嚴重阻礙了區塊鏈技術集成應用的廣泛落地和良性發展。區塊鏈跨鏈技術解決了不同區塊鏈之間的數據流通、價值轉移和業務協同等問題,也是提升區塊鏈可擴展性和互操作性的重要技術手段。根據跨鏈技術的實現復雜性和功能豐富性程度,從三個方面分類總結了區塊鏈跨鏈技術:一是基礎的跨鏈機制,二是基于這些機制構建的跨鏈協議,三是提供了系統架構的跨鏈應用。最后,總結了跨鏈互操作中存在的問題,從而為區塊鏈跨鏈技術的進一步研究提供了系統性理論參考。

區塊鏈;互操作;跨鏈機制;跨鏈協議;跨鏈應用

0 引言

目前,區塊鏈技術已經在數字金融、社會公共服務、供應鏈管理、智能健康醫療和能源貿易等多個重點領域得到廣泛應用。隨著區塊鏈技術的不斷成熟,區塊鏈項目場景持續豐富,基于區塊鏈的應用功能也會日益復雜,這就要求不同區塊鏈系統間具備互操作性。然而,由于不同區塊鏈系統在基礎架構、共識機制、數據結構和業務模式等方面都可能存在差異,系統間的“價值孤島”現象幾乎很難消除,這也極大限制了鏈與鏈之間的互操作。因此,打破不同區塊鏈系統間的“價值孤島”并實現鏈與鏈之間的互操作與多融合已經成為當前區塊鏈技術領域的研究重點。

跨鏈是指通過多種手段使多個區塊鏈系統中鏈與鏈之間能夠直接交互,從而實現不同區塊鏈之間的數據流通、價值轉移和業務協同的一類技術的總稱。根據跨鏈操作作用的實體之間差異性不同,跨鏈技術大體可分為同構區塊鏈跨鏈技術和異構區塊鏈跨鏈技術兩大類。其中,由于同構鏈間在底層架構、共識機制、加密算法等方面存在相對一致性,該跨鏈技術實現相對簡單。然而,在實際應用場景中使用更多的是異構區塊鏈之間的跨鏈可信訪問[1]。由于異構鏈之間跨鏈操作需要解決異構鏈間差異性問題及交互安全性問題,技術實現相對復雜。

區塊鏈跨鏈技術不僅能夠跨地域、跨場景實現資產轉移和業務協同,保證不同區塊鏈系統間的互聯互通和融合發展,還可以幫助突破區塊鏈性能與功能瓶頸,進而全面提升區塊鏈系統的實用性。具體地,在多鏈架構下,一方面將部分任務轉移到側鏈[2]進行處理并通過跨鏈技術將處理結果數據返回主鏈,進而解放主鏈事務處理能力,最終提高主鏈的交易吞吐量;另一方面可以通過跨鏈技術實現多業務協同處理,進而在不破壞主鏈基礎架構和共識機制的情況下完成功能擴展。因此,跨鏈技術更是被稱作進入區塊鏈3.0時代的核心與關鍵技術[3]。

目前,已有多位學者總結了跨鏈領域相關研究。李芳等[4]從24種主流跨鏈項目出發,綜合分析了跨鏈技術存在的安全風險;孫浩等[5]基于當前主流的4種跨鏈技術,探討了跨鏈領域內的主流項目和難點問題;孟博等[6]從跨鏈互操作性出發,總結概括了跨鏈協議;路愛同等[7]從跨鏈技術的難點出發介紹了區塊鏈主流跨鏈技術;徐卓嫣等[8]分析總結了跨鏈技術的實現方式及現存項目。上述文獻雖然進行了較為完整的歸納,但是都沒有從跨鏈技術、協議、應用和跨鏈交互問題等多個方面從整體上交叉討論。在區塊鏈跨鏈領域中,以跨鏈技術為基礎,衍生出了一系列提供跨鏈標準和流程的跨鏈協議,進而又向跨鏈應用方向不斷發展,為了更好地實現鏈與鏈之間的互聯互通,有必要從整體總結分析跨鏈技術、跨鏈協議以及跨鏈應用。

1 跨鏈機制

早期跨鏈技術的發展主要應用在金融領域,滿足不同區塊鏈之間資產轉移的需求,后期跨鏈技術的發展則將重點放在跨鏈基礎設施建設上,建立統一的協議標準或者搭建全新的多鏈架構。根據跨鏈技術的工作原理和實現方式,本文將跨鏈技術分為3類:基于哈希鎖定機制的跨鏈技術、基于公證人機制的跨鏈技術和基于側鏈/中繼機制的跨鏈技術。

1.1 哈希鎖定機制

哈希鎖定機制是最早一批應用于區塊鏈跨鏈交易的技術手段,其中原子交換(Atomic Swap)[9]實現了無須第三方仲裁的去中心化的資產交易,拉開了區塊鏈跨鏈技術研究的序幕。原子交換指在點對點的基礎上實現兩種加密貨幣的交換,無須第三方介入,整個交換操作只有成功或失敗狀態,不存在第三種狀態,也不存在交易一方在交易中違約的風險。

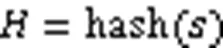

哈希鎖定概念出自比特幣的閃電網絡[10],核心是哈希時間鎖,是一種利用雜湊函數和區塊鏈交易時間差將資產鎖定在合約內的跨鏈機制。哈希鎖定只能實現不同區塊鏈系統間的資產交換,即在各鏈資產總量不變的情況下,通過在本鏈更換資產的所有權達到交換的目的,無法真正將資產轉移到另一條鏈上,因此基于哈希鎖定機制的跨鏈技術多用于金融領域,應用場景受到限制。哈希鎖定機制的工作原理是通過在兩條區塊鏈上運行特定的智能合約,在不可信的網絡環境中實現資產跨鏈交換,具體流程如圖1所示。

2)用戶A通過和1在區塊鏈Ⅰ上創建鎖定資產智能合約,該智能合約會鎖定A用來交易的資產a,只有在1內提供隨機密鑰才能夠通過該合約的驗證,解鎖資產,并自動將資產a轉移給解鎖用戶;

3)用戶B通過和2在區塊鏈Ⅱ上創建鎖定資產智能合約,并往合約中存取和資產a等同價值的加密貨幣(資產b),該智能合約會鎖定資產b,只有在2內提供隨機密鑰才能夠通過該合約的驗證,解鎖資產,并自動將資產b轉移給解鎖用戶;

4)用戶B確定用戶A的資產a已經被鎖定,確保1>2;

5)用戶A確定用戶B的資產b已經被鎖定,確保1>2;

6)用戶A使用隨機密鑰解鎖用戶B設置的智能合約,將資產b轉移給自己;

7)用戶B在用戶A解鎖資產b的時候獲得隨機密鑰,用戶B使用解鎖用戶A設置的智能合約,將資產a轉移給自己,資產交換完成;

8)1和2任意一個時間閾值超時后,交易結束,回撤雙方資產。

圖1 基于哈希鎖定機制的資產交換流程

哈希鎖定是目前在技術上最容易實現的跨鏈機制,如果雙方支持智能合約,具備超時機制和最終確定性,無須改變底層結構便可跨鏈交易。哈希鎖定可以不依賴資產買賣雙方以外的節點提供實時的證明數據,交易的正確推進只依賴于智能合約和算法協議。

基于哈希鎖定機制的跨鏈技術對區塊鏈系統的整體安全性有較高的要求。要求每個參與方均能夠驗證對方賬本信息以及身份信息的真實性,實現對交易信息的驗證與確認;設立預警機制,防止參與一方未能及時處理相關事件造成交易原子性的喪失;建立當底層架構發生故障時保護雙方交易的應急處理機制,在技術上確保實時監控和及時處理交易過程中的事務,防止買賣雙方資產的損失;設計合理的激勵機制,對維護交易正常運行的參與者給予獎勵,對違反交易規則的參與者給予懲罰。

1.2 公證人機制

公證人機制主要通過第三方公證人監督和協調跨鏈交易的正確運行,其中Interledger[11]是最早的基于公證人機制的跨鏈項目,它的交易模式為兩種:一是原子模式,由參與者選取一組公證人協調交易;二是通用模式,通過相關激勵和懲罰措施保證交易的安全進行。在原子模式中,由第三方公證人監督并保證交易的正確執行,公證人只有在發起方獲得收據憑證且接收方收到支付證明并達成共識后,才會同意釋放各分類賬上被托管的資金,同時公證人也會保證連接者一旦完成轉賬后,他們會獲得由發起方提供的部分資金獎勵作為手續費。

公證人機制的實現方式包括3種:單簽名公證人機制、多簽名公證人機制和分布式簽名公證人機制。單簽名公證人機制通常選取一個可信節點作為公證人,充當交易確認者和沖突仲裁者的角色,實現方式簡單,兼容性好,但是存在中心化風險。多簽名公證人機制指交易需要多個公證人共同簽名且達成共識后才能被確認,在一定程度上解決了單簽名公證人機制的過度中心化問題;另一方面,通過在公證人組中引入跨鏈批處理技術,減少重復簽名確認,有效提升跨鏈交易的速度[12]。分布式簽名公證人機制通過使用分布式密鑰生成、門限簽名等密碼學技術,將密鑰拆分成多個密鑰碎片隨機地分發給多個公證人,只有當滿足一定比例數量的公證人簽名且拼湊出完整的密鑰,才可完成對交易的簽名確認,去中心化程度高,應用范圍廣,但是實現復雜。

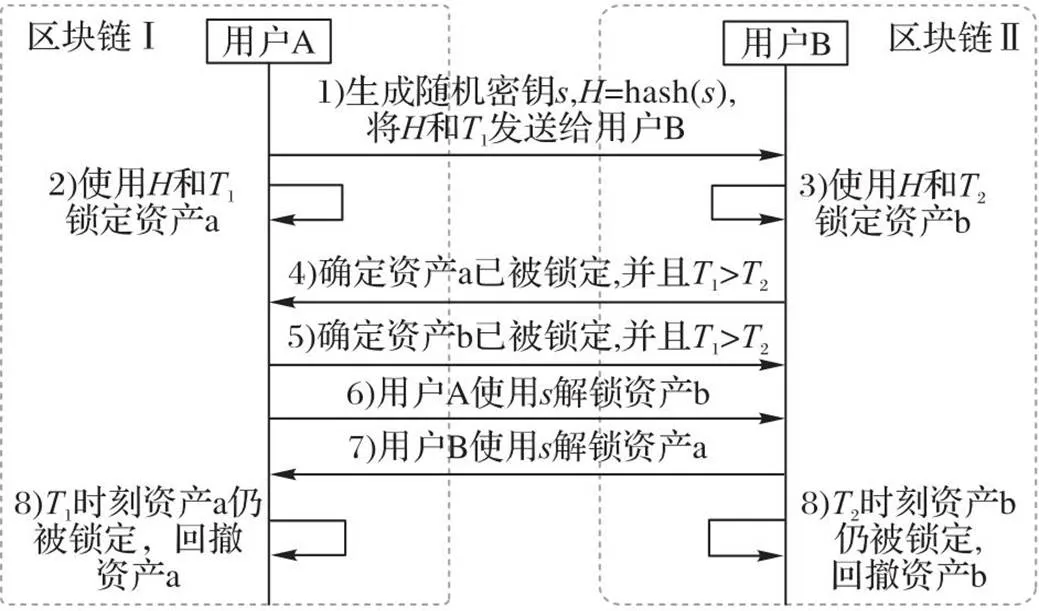

公證人機制支持接入多種異構鏈,選舉一個或多個可信節點作為公證人,這些公證人節點需要能夠在兩條區塊鏈上的客戶端上正常運行,通過驗證和轉發跨鏈信息的,在規定的時間內按照智能合約程序采取相應的措施,確保跨鏈交易流程準確順利地推進。公證人機制的交換模型是假設兩個不同的區塊鏈Ⅰ和Ⅱ,它們無法直接進行交互,如果存在一個可信的第三方公證人能夠同時被用戶A和用戶B信任,那么可以由這個可信的第三方公證人負責用戶A和用戶B的資產交換。具體交換流程如圖2所示。

圖2 基于公證人機制的資產交換流程

1)交易開始,用戶A將一定的資金轉入到公證人在區塊鏈Ⅰ上的地址中,由公證人進行資金托管,保證資金的安全性;

2)鏈Ⅰ會生成一個交易憑證,憑證里包含用戶A的輸出證明、身份信息和贖買信息等數據,發送給公證人用于證明資產已經轉入公證人在鏈Ⅰ上的地址;

3)用戶B將等額資金轉入到公證人在區塊鏈Ⅱ上的地址中,進行資金托管;

4)鏈Ⅱ會生成一個交易憑證,憑證里包含用戶B的輸出證明、身份信息、贖買信息等數據,發送給公證人用于證明資產已經轉入公證人在鏈Ⅱ上的地址;

5)公證人通過雙方交易憑證和其他交易驗證條件,驗證雙方的交易,確認交易的有效性;

6)公證人同時釋放資產:在鏈Ⅰ中,將之前托管的用戶A的資金從公證人地址轉移到用戶B在鏈Ⅰ中的地址上;在鏈Ⅱ中,將之前托管的用戶B的資金從公證人地址轉移到用戶A在鏈Ⅱ中的地址上。

公證人機制由于引入了第三方機構或組織,盡管有成熟的選舉策略,但區塊鏈之間的資產交換和數據流通依賴于公證人的誠實性,存在中心化的風險,違背了區塊鏈去中心化的特性。

基于公證人機制的跨鏈技術要求充分評估參與的各個區塊鏈系統的安全性。對選取的公證人進行身份認定,并實行公證人資質準入政策,在技術和實現機制上防止公證人泄露相關跨鏈信息,確保公證人群體系統內外的安全性;參與方應向公證人及時提供可信的驗證信息,以便公證人實現實時監督交易行為;對公證人群體設計合理的激勵機制,對于誠實的公證人提供獎勵,對于作惡的公證人給予嚴厲懲罰,依此維護跨鏈交易的穩定與安全。

1.3 側鏈/中繼機制

基于側鏈/中繼機制的跨鏈技術是目前使用量最多,應用最廣的一種跨鏈方式。其中側鏈[13]被定義為可以驗證來自其他區塊鏈數據的區塊鏈,一般通過簡單支付驗證(Simplified Payment Verification, SPV)[14]證明驗證數據,能夠間接地擴展主鏈的性能和功能,同時側鏈還可以用于確認其他鏈的交易狀態,在保證數據安全方面具有十分重要的作用。中繼鏈[15]是側鏈的有效繼承,融合部分公證人機制特性,進一步提高了可擴展性,整個交互過程,中繼鏈一般負責交易數據的收集和轉發,不參與交易信息的驗證,不從屬任意一條區塊鏈,更多體現的是橋接的功能。

目前在區塊鏈研究領域中,側鏈更多指的是錨定式側鏈,主要通過錨定技術來實現資產的跨鏈交換,其中雙向錨定機制可以使主鏈和側鏈之間的加密貨幣以一個確定性的匯率轉入和轉出。交易開始,主鏈中鎖定部分資產并通知側鏈,側鏈獲得主鏈資產已被鎖定的消息后,會將等價的數字資產在側鏈中釋放;側鏈資產返回給主鏈時,需將等價資產在側鏈上重新鎖定后,主鏈之前被鎖定的資產才可以被釋放。具體實現方式有:單一托管模式、聯盟模式、驅動鏈模式和SPV模式,其中SPV模式應用最為廣泛。

1)單一托管模式指在主鏈上指定一個特殊的托管方(比如交易所),當托管方接收到主鏈資產鎖定信息后,在側鏈釋放等價的資產。

2)聯盟模式即公證人模式,由多個公證人的多重簽名共同確認側鏈的數字資產流動,相較于單一托管模式減少了中心化風險。

3)驅動鏈模式是用交易處理節點(礦工)代表公證人,負責資金的托管和解鎖,將資產的監管權發放到交易處理節點手上,由節點投票決定何時解鎖資產以及將資產發送到何方,誠實節點參與程度越高,整體系統的安全性也就越大。

4)SPV模式是通過將數字資產發給主鏈的一個特殊地址,再創建一個SPV證明給側鏈,側鏈根據SPV證明發起一個交易在鏈上解鎖相應的資產。

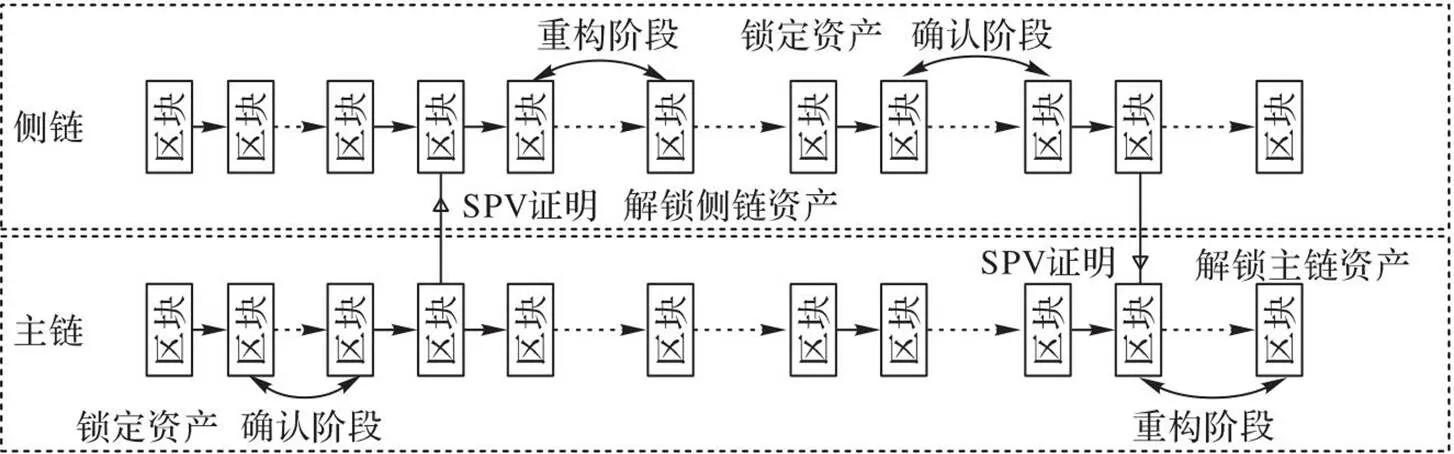

SPV證明包含一個展示工作量證明的區塊頭列表和一個展示列表中的某一區塊中存在某項輸出的密碼學證明,用來驗證某項交易是否存在,基于SPV證明無須查詢所有賬本信息即可驗證支付信息。SPV模式下的雙向錨定工作原理如圖3所示。

1)主鏈向側鏈轉移加密貨幣。交易開始,主鏈將待轉出的加密貨幣發送到一個特殊的輸出進行資產鎖定,該輸出只能通過側鏈上的SPV持有證明才能解鎖。

2)在主鏈上等待一個確認時間,確認階段的目的是確保生成足夠的工作量,從而抵抗拒絕服務攻擊。

3)確認階段結束后,主鏈向側鏈提供鎖定資產交易的SPV證明,證明資產已被鎖定且生成了足夠的工作量。

4)側鏈根據SPV證明可以在鏈上產生一筆鑄幣交易,生成的側鏈代幣暫時處于鎖定狀態,需要等待一個重構時間。

5)重構階段的目的是防止雙重花費。如果在重構期間,其他節點發布了一個新的證明,該證明包含更多的工作量且不包括之前創建鎖定輸出的信息,那么側鏈鑄幣交易將會失效,稱此證明為重組證明。

6)重構階段結束后,側鏈新生成的代幣和主鏈被鎖定的加密貨幣擁有相同的價值,可以在側鏈自由轉移,無須與主鏈進一步交互。

7)側鏈代幣返回主鏈,采取反向操作,重復上述流程。

圖3 SPV模式下的雙向錨定

側鏈和中繼并沒有嚴格的區分,兩者的技術原理存在一定共性。其中側鏈和主鏈存在從屬關系,側鏈一般錨定主鏈,主鏈可以不知道側鏈的存在,但側鏈必須知道主鏈的存在,因此側鏈的發展受到主鏈的影響,可以被認為是一種強耦合結構的跨鏈機制。中繼鏈不存在從屬關系,中繼鏈在跨鏈交互過程中更多承擔橋接功能,負責數據的收集與轉發,因此可以被認為是一種松耦合結構的跨鏈機制。

基于側鏈/中繼機制的跨鏈技術要求有效地驗證跨鏈交易信息。SPV錨定模式主要通過區塊頭實現對交易信息的驗證,由于無法獲取網絡上所有的交易信息,因此難以實現全面驗證,攻擊者可以采用較小的代價對側鏈展開51%攻擊[16],一旦成功攻破側鏈,攻擊者就可以創建出一條更長的側鏈主鏈,產生雙花問題甚至在側鏈產生新的數字加密貨幣,對整個系統造成重大的破壞,因此一般需要制定一套跨鏈協議保障跨鏈交互流程的正確推進。

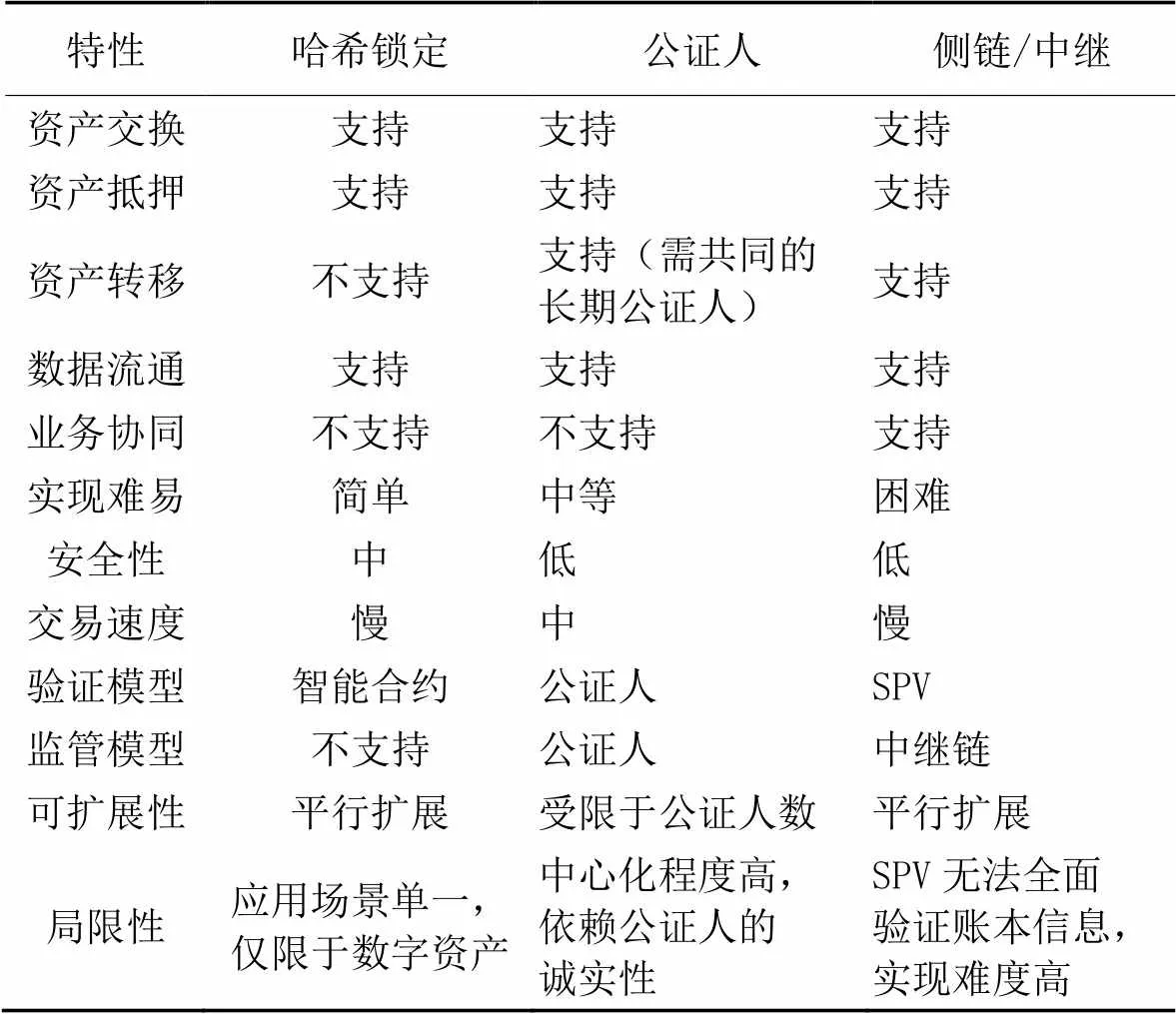

1.4 跨鏈機制對比分析

對比分析3種跨鏈機制的不同特性,如表1所示。

表1 跨鏈機制對比分析

在互操作性方面,3種跨鏈機制均支持鏈與鏈之間的資產交換、資產抵押和數據流通操作,相較于另外兩種跨鏈機制,側鏈/中繼機制進一步滿足了不同區塊鏈間的資產轉移與業務協同需求,因此具有更高的互操作性。在安全性和交易效能方面,哈希鎖定機制中交易的推進只依賴于智能合約和算法協議,具有安全性高、實現難度低等優勢。在驗證與監管方面,公證人機制中的公證人在整個跨鏈交互過程中同時承擔驗證者與監管者的角色,具有中心化程度高特點,因此交易速度比另外兩種機制快。在可擴展性方面,側鏈/中繼機制中繼鏈只負責消息的收集與轉發,在基礎條件和數量上沒有嚴格限制,可擴展性良好。總體上,目前并沒有完整普適的跨鏈機制或跨鏈標準,在實際應用過程中應結合自身條件,綜合考慮各類跨鏈機制的優劣,選擇合適的跨鏈技術來解決相應的問題。

2 跨鏈協議

跨鏈協議依托于跨鏈機制,通過定義一系列通信數據格式、接口規范、跨鏈流程等,實現同構或異構區塊鏈間的通信交互并達成跨鏈事務同步。根據跨鏈協議中所運用的基本跨鏈機制,本文將跨鏈協議分為3個類別:基于哈希鎖定機制的跨鏈協議、基于公證人機制的跨鏈協議和基于側鏈/中繼機制的跨鏈協議。

評價跨鏈協議的指標主要包括可靠性、隱私性、可擴展性和可監管性等,其中:可靠性指交易運行前后的系統的穩定程度,表示當交易過程中任何一方出錯偏離時,協議誠實一方最終遭受損失的程度;隱私性指跨鏈交易和雙方賬本上的內部交易的不可區分性、交易信息的隱藏機制以及交易數據的訪問控制;可擴展性指共識機制的最終確定性要求、交易網絡支持區塊鏈系統接入數量的多少以及協議是否支持同構鏈和異構鏈的可信交互;可監管性指協議中是否存在監管模型,是否能夠快速定位、隨時終止交易,是否支持身份認證和對交易數據的完整記錄。本章將從可靠性、隱私性、可擴展性、可監管性、跨鏈類別,以及協議所具有優勢和劣勢這7個方面對比分析各類型跨鏈協議。

2.1 基于哈希鎖定機制的跨鏈協議

基于哈希鎖定的跨鏈協議主要應用于不同區塊鏈之間的跨鏈資產交換,定義了資產交換的一般性要求與規范,并通過智能合約保證相關事務的自動執行。該類型協議允許當發送方轉移資金的同時接收方能夠在特定的時間內接收資金,進而確保資產跨鏈交換的原子性。

跨鏈原子交換協議(Cross Chain Atomic Swap Protocol, CCASP)[17]通過創建新的密碼原語AVTC(Attribute Verifiable Timed Commitment),強制執行誠實一方的行為,消除了跨鏈原子交換過程中區塊鏈派生時間的需要,允許交易雙方即時終止交換。在原子交換過程中若有一方想要終止交易,在取得對方同意后,不需要等到超時時間,雙方就可以終止交換,解鎖被托管的資金;如果一方想要終止,另一方不同意,終止方則可以進行一個時間周期的串行計算,計算出由AVTC構建的哈希謎題的答案后便可回收資產。

三階段協議(Three-Phase Protocol, 3PP)[18]基于有向圖(),其中:是頂點的有限集合,代指各個交易方;是邊的有限集合,代指資產轉移過程。3PP具體執行流程為:第一階段,由領導者創建跨鏈交易合約(包含眾多待處理的交易信息),追隨者驗證合約有效性并遵從合約;第二階段,領導者發布并傳播合約的相關密鑰,以便各方能夠從即將執行的合約中獲得資產;第三階段,各方充分傳播合約密鑰。3PP通過“端到端”新屬性,保證了跨鏈交易的原子性,實現了當發送方轉移資金時接收方能同時接收資金。另一方面,協議支持將多方跨鏈交易轉換為雙方跨鏈交易,具有兼容統一的優點。

抵御悲傷攻擊的原子交換(Grief-Free Atomic Swaps, GFAS)協議[19]在不改變比特幣本身特性的情況下,能夠有效解決悲傷攻擊可能造成的資金損失的問題。在資產交換過程中,交易雙方除了準備用于交換的本金外,還需額外增加一筆保險費,保險費和本金耦合并隨本金流動。本金的交換按照合約流程正常進行,保險費則用于保障誠實一方資金的安全,如果其中一方違約想要終止交易,須先抵押一定的保險費給誠實一方作為損失補償。若誠實方在交易終止后沒有損失,會解鎖違約方被鎖定的保險費并返還給違約方。

保護隱私的跨鏈原子交換(Privacy Preserving Cross-Chain Swaps, PPCCS)協議[20]以交易的匿名性、機密性和不可區分性的形式將原子交換中不同的隱私概念形式化,進一步從中抽象出原子泄密的新原語,并將新原語用于一個預先決定的事務,實現了在沒有第三方可信中介情況下兩個實體之間跨鏈資產交換的私有性。

NCASP[21]在Fabric區塊鏈中引入賬戶體系,融合智能合約技術實現了在以太坊和Fabric聯盟鏈網絡之間的安全無縫資產交換。NCASP中的中間賬戶在每筆轉賬合約中負責資產的托管和轉移,并在交易完成后及時銷毀,無須第三方區塊鏈介入,即可有效保證資產原子交換的交易速率和安全性。

跨鏈資產轉移協議(Cross-Blockchain Asset Transfer Protocol, CBATP)[22]定義了跨鏈資產轉移的一般性要求與規范,該協議要求定量資產在發起區塊鏈上銷毀的同時,目標區塊鏈會在特定的時間內創建等量資產,整個資產的銷毀和創建操作均通過智能合約實現。該協議支持不同區塊鏈系統間資產的自由轉移,并滿足最終性要求。

Burn-to-Claim協議[23]用來實現不同區塊鏈之間資產的無縫交換。該協議有兩個重要組件:exitTransaction組件用于鎖定資產,生成可自我驗證的證明;entryTransaction組件用于驗證證明的有效性,以便重新創建資產。通過基于兩個組件生成的exit交易和entry交易,實現了去中心化的資產轉移。另一方面,該協議要求必須有足夠數量的節點驗證交易以滿足系統的安全性。

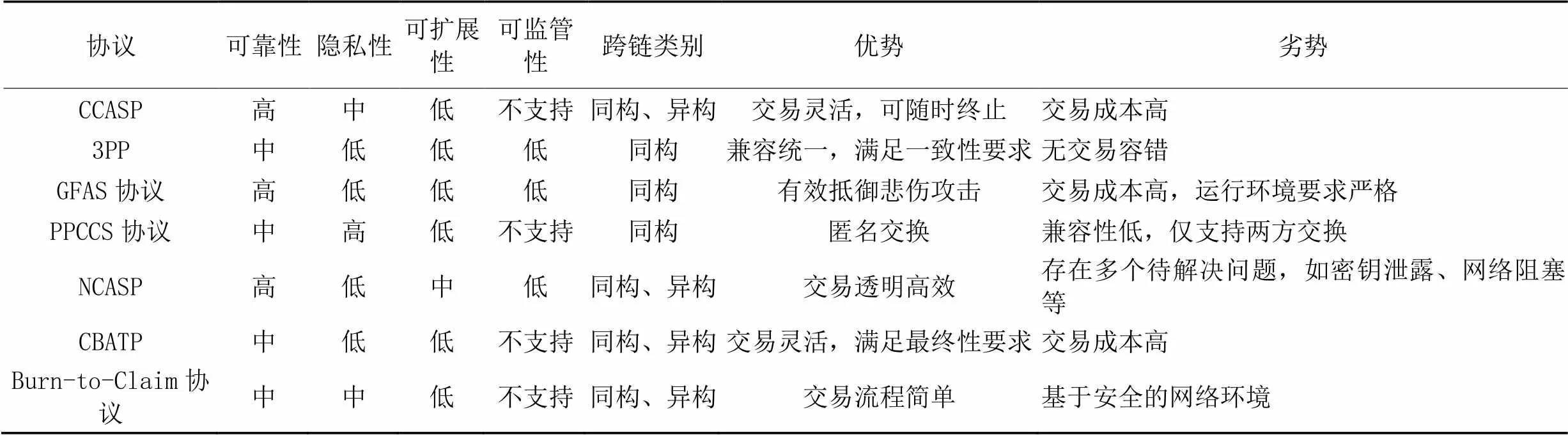

基于哈希鎖定機制的跨鏈協議特性的具體對比分析如表2所示。

表2 基于哈希鎖定機制的跨鏈協議對比分析

2.2 基于公證人機制的跨鏈協議

基于公證人機制的跨鏈協議由于和區塊鏈技術去中心化的特性沖突,因此該類別的跨鏈協議主要集中于優化與改進基于公證人機制的跨鏈技術,即降低對單個節點或單個區塊鏈的依賴,使整個交互網絡具有更高的安全性與高效性。

周期性委員會輪換機制(Periodical Committee Rotation Mechanism, PCRM)協議[24]支持多個異構區塊鏈間的信息交換,基于面向消息的驗證機制,協議中委員會節點將收集區塊鏈的基礎數據轉換為統一的交易數據格式,之后由委員會節點組成的中繼鏈進行驗證和廣播,提高了異構鏈的可信訪問速率。該協議定期對委員會成員進行重組,優先更換宕機節點,能夠有效保證系統的可靠性。

兼容的跨鏈交換系統(Compatible Cross-Chain Exchange System, CCCES)協議[25]支持任何類型區塊鏈之間的資產交換。協議包括3個部分:Existing Chain指參與交換的區塊鏈系統集合,支持任何類型區塊鏈系統的接入;Data Oracle從鏈外獲取數據,可以為其他組件提供給可靠的數據參考;Practical AgentChain提供跨鏈交換服務,區塊鏈上的客戶端將自己的資產映射到Practical AgentChain鏈上換取相應的可以自由公平交換的代幣,并通過鏈上的由眾多用戶自發組成的交易池完成資產交換。該協議同時結合智能合約技術,建立了負責任的信譽系統和分布式仲裁機制,進一步提高了系統的可靠性。

確定性跨區塊鏈代幣轉移(Deterministic Cross-blockchain Token Transfers, DeXTT)協議[26]支持交換任意區塊鏈上的任何資產。基于區塊鏈之間嚴格一致性的限制,該協議利用索賠優先交易和確定性見證等概念為跨區塊鏈代幣傳輸提供最終一致性,確保代幣以分散和可信的方式轉移。協議中定義了能夠同時存在多個區塊鏈上的新型代幣PBT(Pan-Blockchain Token),降低了對單個區塊鏈的依賴性和風險,實現了各區塊鏈上代幣余額的同步。

XCLAIM協議[27]由支持區塊鏈、發行區塊鏈和保險庫這3個模塊組成,其中:支持區塊鏈進行資產抵押,發行區塊鏈發行資產代幣,第三方保險庫負責完成資產的鎖定與贖回。3個模塊協同實現跨鏈資產交易,具有速度快、效率高、成本低的優勢。

以上基于公證人機制的跨鏈協議的對比結果見表3。

表3 基于公證人機制的跨鏈協議對比分析

2.3 基于側鏈/中繼的跨鏈協議

基于側鏈/中繼機制的跨鏈協議定義了一系列平行鏈和中繼鏈的交互標準,包括交互端口、驗證模型、交易方法和路由信息等組件,以此實現不同區塊鏈之間的可信交互。與其他類跨鏈協議相比,該類協議的應用場景更加廣泛。

IBC協議[28]是一種端到端的、面向連接的、有狀態的協議,依托于Cosmos應用平臺,統一了不同區塊鏈之間跨鏈交互的通信標準,具有良好的可靠性、安全性和互操作性。該協議由客戶端、連接、通道和中繼器組成,客戶端抽象封裝了實現區塊鏈間通信協議的賬本共識算法需要滿足的屬性,用來驗證交易的合法性與有效性;連接為抽象性概念,表示客戶端之間的握手連接過程;通道指兩個分類賬本之間傳遞數據包的管道,主要確保數據包單次有序地發送;中繼器負責賬本之間的數據傳輸。

XCMP協議[29]應用于Polkadot平臺中平行鏈之間的跨鏈通信,具有快速、有序性、可驗證性和一致性的優勢。該協議分為2個部分:跨鏈消息的分發和跨鏈消息的存取。跨鏈消息的分發指兩條平行鏈之間信息的雙向傳遞必須開通兩個通道,由平行鏈上的收集人收集跨鏈信息,中繼鏈上的驗證人驗證信息并負責把發起鏈出口隊列中的信息轉移到目標鏈的入口隊列中,釣魚人負責監管整個信息傳輸過程;跨鏈消息的存取指當目標鏈收到消息后,會將跨鏈信息和一系列證明整理并提交給驗證人完成上鏈操作,達成最終一致性。

通用的跨鏈傳輸協議(Inter-Blockchain Transfer Protocol, IBTP)[30]應用于BitXHub平臺,支持異構區塊鏈間交易的可信驗證和可靠傳遞。協議通過簡潔的方式定義了跨鏈信息的必要元素,比如來源和目的鏈ID信息、索引信息、版本信息和跨鏈合約調用的編碼信息等,使得中繼鏈可以更靈活迅速地驗證和轉發跨鏈消息。該協議跨鏈交易的原理為:發起鏈發起跨鏈交易并拋出跨鏈事件,跨鏈網關收集跨鏈交易信息并在保證跨鏈交易有序性的同時提交給中繼鏈,中繼鏈驗證跨鏈交易信息的可靠性并構建可靠路由,最后接收鏈通過網關從中繼鏈同步跨鏈交易信息,完成跨鏈交易信息的傳輸。

多區塊鏈通信和聯合協議(Multi-Blockchain Communication and Consociation Protocol, MBCCP)[31]用于解決異構區塊鏈系統間的連接問題與信任問題。協議將中繼鏈方案的思想與Fabric中的通道模式結合,由錨定中繼鏈與平行鏈建立連接,通過在不同區塊鏈之間創建對等節點,并在對等點間創建對等匹配通道實現跨鏈信息的可信傳輸。

分布式加密貨幣交易方案(Distributed Cryptocurrency Trading Scheme, DCTS)[32]是一種基于智能合約的分布式加密貨幣交易方案,解決集中交易的問題。通過以太作坊作為中繼鏈,將不同種類的加密貨幣之間的交易聯系起來,實現了不同類型加密貨幣之間的安全交易。

跨鏈工作流模型(Cross-Chain Workflow Model, CCWM)[33]以中繼鏈為中心,以統一的方式定義、執行和管理跨鏈流程,能夠并行處理多個區塊鏈之間的輸入和輸出。該協議模型具有3種基本的跨鏈工作流:共識工作流用于中繼鏈和平行鏈之間更新或開始新的工作流;執行工作流會嚴格按照相應的標準完成所有模塊的執行;查詢工作流是將中繼鏈查詢的結果返回給平行鏈作為新的輸入數據。

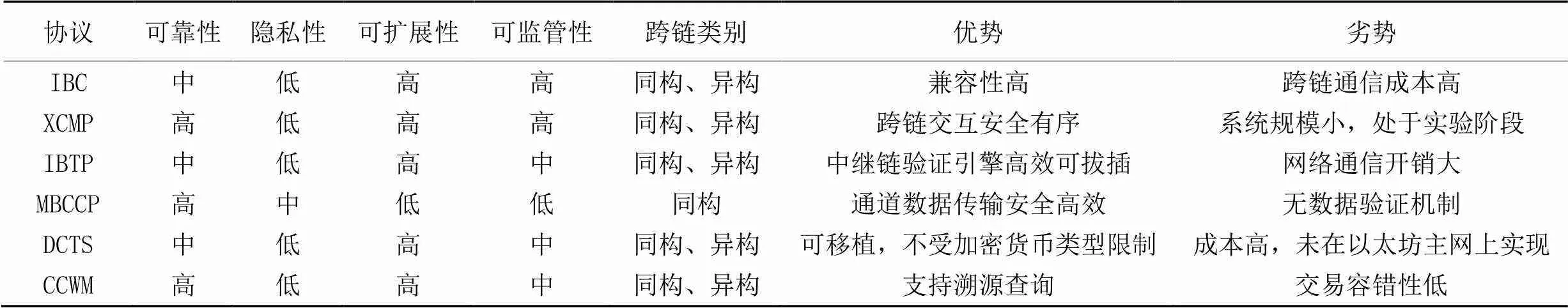

以上基于側鏈/中繼機制的跨鏈協議的對比分析結果如表4所示。

表4 基于側鏈/中繼機制的跨鏈協議對比分析

3 跨鏈應用

區塊鏈跨鏈技術通過搭建全新的平臺架構使鏈與鏈之間的跨鏈交互成為了可能,它的安全性、隱私性和可用性已經在多個領域內得到了良好的證明。在金融領域,跨鏈技術滿足了不同區塊鏈之間資產交換的需求,實現了包括原生質押、NFT(Non-Fungible Token)交易[34]、代幣交換、金融證券結算等眾多功能,在醫療領域實現了醫療信息的可信共享,在物聯網領域解決了物聯網環境下的安全認證以及數據的可信采集等問題,在能源領域提高了能源交易系統的安全性與隱私性,在協同教育[35]、供應鏈管理[36]等領域也均取得了不錯的進展。

Cosmos[28]平臺明確展示了區塊鏈鏈聯網的理念,由中繼鏈轉發跨鏈信息,從而創建一個支持異構鏈接入的跨鏈平臺。其中Tendermint Core共識引擎和IBC協議是Cosmos搭建全新多鏈架構的重要組成部分:Tendermint Core共識引擎基于拜占庭容錯(Byzantine Fault Tolerance, BFT)算法,將區塊鏈網絡層和共識層打包成通用組件,統一隔離管理底層架構中復雜的協議,通過ABCI(Application BlockChain Interface)連接到區塊鏈應用程序,開發者可以使用任何語言對區塊鏈應用程序進行編程;IBC協議統一了不同區塊鏈間的跨鏈溝通的標準,網絡設計由Hub樞紐和Zone分區組成,樞紐為跨鏈交互網絡的各分區建立連接,所有分區的信息傳輸都通過樞紐進行,每一個獨立運行的區塊鏈作為分區跟樞紐直接通信。

Polkadot[29]是一種可伸縮的異構多鏈跨鏈平臺,支持眾多異構的區塊鏈在非信任、完全去中心化的環境中進行跨鏈交互,旨在解決區塊鏈系統中伸縮性與隔離性的共性問題。Polkadot由中繼鏈和平行鏈組成,中繼鏈上存在大量的可驗證的、動態同步的數據結構,統一管理共識安全和數據交互;平行鏈連接在中繼鏈上且獨立運行,能夠滿足Polkadot網絡中應用的開發和部署需求,更容易實現隱私保護和形式化驗證。系統由收集者、驗證者、提名者和釣魚者四種角色來維護平行鏈之間的可信交互。

BitXHub[30]是基于IBTP跨鏈協議構建的異構區塊鏈操作平臺,允許異構鏈之間進行資產交換、信息互通、服務互補以及合約調用。平臺由應用鏈、中繼鏈和跨鏈網關構成,其中:應用鏈負責具體的業務邏輯,中繼鏈負責應用鏈之間消息的驗證、路由的選取以及跨鏈去中心應用程序的管理,跨鏈網關負責跨鏈交易的收集以及跨鏈交易的轉發等事務。平臺具有通用的跨鏈傳輸協議、異構交易驗證引擎、多層級路由三大核心功能,保證了跨鏈交易的安全性、靈活性與可靠性。

Bancor[37]基于智能合約構建了一套去中心化的流動性網絡,解決了小額數字貨幣的流動性問題,實現了不同區塊鏈間數字貨幣的自動化交換。Stader[38]為POS(Proof-Of-Stake)網絡創建模塊化原生質押智能合約,用戶通過它的平臺可以方便地、安全地進行抵押。Poly Network[39]通過異構鏈跨鏈橋技術在原鏈上部署智能合約控制跨鏈操作,從協議層一舉打通各個異構鏈之間甚至各個主流公鏈之間的交易和通信,它所搭建的跨鏈橋Poly Bridge可實現不同主鏈間的NFT代幣交換和NFT跨鏈合約調用,使加密貨幣之間的交易更加便捷高效。

袁昊男等[40]基于Fabric聯盟鏈構建電子病歷共享系統(EMR Sharing System),系統采用一種主鏈基于改進的實用拜占庭容錯(Practical BFT, PBFT)共識算法,從鏈基于投票和信任機制的共識算法(Proof of Vote and Trust, POVT)的主從多鏈分層跨鏈模型,實現了患者病歷數據的可靠訪問與共享。Shao等[41]提出一種基于身份加密的物聯網區塊鏈跨鏈通信機制(IBE-BCIOT),解決了物聯網環境下的身份安全認證問題和區塊鏈的跨鏈通信問題。Lee等[42]為各數字貨幣中央銀行引入一個基于跨鏈原子交換的區塊鏈結算協議(Settlement Protocol),使各數字貨幣中央銀行的結算周期更加靈活,提高了金融證券市場的結算效率。Zhang等[43]提出了一種基于區塊鏈的能源交易的跨鏈支付方案(Payment Scheme),通過改進的哈希鎖定技術構建可以雙向錨定交易的跨鏈支付通道,提高了支付效率,保護了能源交易中的數據隱私。

以上區塊鏈跨鏈項目的特性對比分析結果如表5所示。

4 主要問題總結與分析

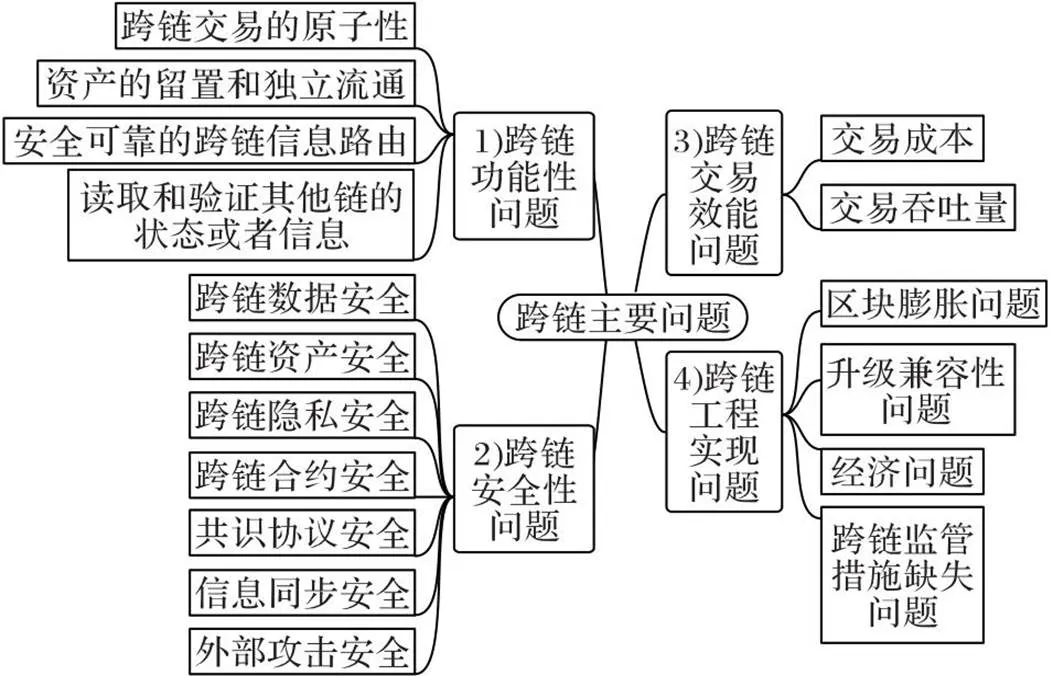

區塊鏈跨鏈技術的發展呈現出蓬勃的生命力,有著良好的發展前景,但是依然面臨著眾多問題與挑戰。如圖4所示,本文將目前跨鏈研究領域面臨的主要問題進行分類并分別按照以下類別詳細闡述:跨鏈功能性問題、跨鏈安全性問題、跨鏈交易效能問題和跨鏈工程實現問題。

4.1 跨鏈功能性問題

大多數跨鏈項目的發展仍然處于初級階段,對于達到商業應用級別還有一定的距離,尤其是對實現同構鏈和異構鏈均適用的混合互操作平臺還需要進一步研究,主要原因的跨鏈技術的發展面臨著多個功能性問題。

1)跨鏈交易的原子性[44]。

原子交換是保證跨鏈安全交易的基礎,一筆交易在發起之后只有成功和失敗兩種狀態,不存在第三種中間狀態。交易原子性的目的是確保在整個交易流程中買賣雙方加密貨幣的安全,加密貨幣從發起方到接收方,中間會經過多個區塊鏈,由于這些區塊鏈系統彼此的交易都是獨立的,任何一個環節都可能造成加密貨幣的流失,因此必須采取合理的方式確保雙方資產在交易過程的安全,要么成功到達接收方,要么回撤給發起方。

圖4 跨鏈主要問題

2)資產的留置和獨立流通。

交易的原子性要求雙方的資產能夠根據相關觸發條件自動執行凍結和解鎖操作,這就要求交易雙方支持資產的留置與獨立流通[45]。資產留置指一條鏈上的資產被鎖定,解鎖條件取決于另外一條鏈所觸發的事務。資產的獨立流通指在資產轉移過程中,需要減少一條鏈上的資產,再在對應的另一條鏈上增加等價的資產,這些新增加的資產和鏈上原有的資產具有同等地位,允許在鏈上獨立流通,這種轉移使每條鏈上的資產都發生了變化;而在資產交換過程中,兩條鏈并沒有進行實質性的交換,交易雙方資產總量也沒有發生變化,僅僅是在鏈上更換了資產的所有權。

3)安全可靠的跨鏈信息路由。

跨鏈交易信息從發起方到達接收方,在不同的區塊鏈間傳播,因此網絡拓撲提供路由距離最短和手續費最低的路徑信息將是保證交易長期高效、穩定運行的關鍵[46]。在基于中繼機制的跨鏈交互網絡中,交易信息的發送者和接收者是平行鏈,中繼鏈負責數據的收集和轉發,而在轉發過程中,跨鏈協議應當根據網絡全局或局部信息、交易成本、路徑長短、處理延遲等條件,按照協議原則找到交易雙方間的可用路徑集合,并基于該路徑集合完成中繼鏈對交易信息的轉發。

4)讀取和驗證其他鏈的狀態或者信息。

跨鏈交互過程中,一條鏈上智能合約的觸發和執行,可能需要其他鏈或外部的信息和數據[47]。讀取和驗證其他鏈的狀態或者信息,主要包括兩方面內容:一是買賣雙方均能夠驗證彼此交易信息的合法性與有效性,包括跨鏈消息的真實性證明、跨鏈消息的有效性證明和跨鏈消息執行結果證明;二是能根據接收到的信息確保相關事件的執行。區塊鏈系統具有去中心化特性,在不信任的網絡環境中和其他區塊鏈進行交易,從外部接收信息的可靠性是跨鏈交互的基礎,因此具備他鏈信息或事件的讀取與驗證能力是跨鏈技術的核心難點與關鍵點。

4.2 跨鏈安全性問題

在設計之初,區塊鏈跨鏈技術就設計了很多重要機制來保證跨鏈交易的安全進行,比如通過跨鏈交易的原子性保證交易流程的同步,資產的留置和獨立流通保護雙方資產的安全以及跨鏈信息路由確保信息在不同區塊鏈間有序可靠地傳輸等,以防止惡意攻擊對鏈與鏈之間的可信交互造成破壞。然而,隨著區塊鏈跨鏈技術的發展、應用場景的擴大,它的安全性問題也日益嚴峻。通過對區塊鏈跨鏈領域安全問題的總結與分析,結合區塊鏈跨鏈技術所面臨的實際情況,可以得出跨鏈安全性問題主要有跨鏈數據安全、跨鏈資產安全、跨鏈隱私安全、跨鏈合約安全、跨鏈共識協議安全、信息同步安全和外部攻擊安全。

1)跨鏈數據安全。數據安全是區塊鏈技術面臨的基本安全問題[48],區塊鏈作為一個去中心化分布式存儲的賬本,需要存儲交易信息、用戶信息、資產信息等海量數據,這些數據至關重要,而在跨鏈交互過程中,涉及的數據將更為龐大,因此,數據安全也是區塊鏈跨鏈技術首先要考慮的安全問題。跨鏈數據安全包括數據存儲安全、數據訪問安全、數據共享安全和數據隱私安全,安全程度可從保密性、完整性和可用性定性分析。

2)跨鏈資產安全。跨鏈資產安全性問題包含兩個方面:一是用戶能夠實時控制自己的資產,當跨鏈交易過程中出現問題時,用戶能夠及時收回屬于自己的加密貨幣;二是不同區塊鏈之間資產交換時的匯率波動問題,資產交換一旦開始,為保證區塊鏈自身資產總值的不變性,交易雙方的資產將會被凍結,并按照預先設定好的匯率轉入轉出。提高跨鏈交易過程中資產的安全性,可以建立相關監管模型,通過實時讀取交易數據,自動執行相關合約事件,實現對資金自動化監管[49]。

3)跨鏈隱私安全。隱私信息指在交易過程中身份信息、資產信息、交易信息等用戶不愿意公開的信息[50]。在跨鏈交互過程中,由于交易雙方的賬本都是公開的,任何人都可以從鏈上獲取所有交易數據,惡意用戶通過大量的數據樣本結合相關數據分析技術就能夠獲得很多有價值的重要信息,從而對其他用戶的隱私安全造成威脅。針對這方面的威脅,可以引入地址混淆、信息隱藏和通道隔離等隱私保護機制,從4個方面加強隱私保護,包括交易數據的隱私保護、身份信息的隱私保護、跨鏈合約的隱私保護和通信網絡的隱私保護[51]。

4)跨鏈合約安全。智能合約安全關乎跨鏈流程的準確運行,可以劃分為編寫安全和運行安全兩個部分[52]。編寫安全要求開發人員使用兼容安全的編程語言對跨鏈交互流程設計完善的合約文本,避免因為合約執行異常導致用戶資產的流失或信息數據的泄露,確保交互流程在邏輯上和編譯后的運行上沒有漏洞。運行安全要求智能合約的運行具有穩健性,鏈與鏈之間的交易是在不可信的網絡環境中運行的,一旦出現漏洞或者被惡意攻擊,能夠防止交互網絡的大面積失效以及數據的泄露。

5)共識協議安全。區塊鏈常見的共識機制有工作量證明機制(Proof Of Work, POW)、權益證明機制(POS)、委托權益證明機制(Delegated POS, DPOS)等[53],這些共識算法應用在區塊鏈內部交易過程中,具有一定的容錯能力,即使出現網絡故障、惡意節點攻擊等情況依然能夠對區塊數據達成共識。而在不同區塊鏈交互過程中,會出現類似于基于POW共識的比特幣和基于POS共識的以太幣進行跨鏈交易的情況,由于缺乏統一的共識算法,對交易結果在鏈與鏈之間達成最后共識,完成最終的上鏈操作帶來極大的不確定性。

6)信息同步安全。區塊鏈跨鏈交互的過程也是一個信息同步的過程,如何確保信息在不可信的網絡中從一方安全可信地到達另一方,信息同步安全就顯得尤為重要。信息同步安全包含兩個方面:一是如何從鏈外獲取正確有效的信息,此時會面臨孤塊問題、跨鏈重放攻擊和長距離攻擊等此類造成區塊失效或者側鏈失效的問題;二是在已經確認獲取的信息是安全可靠的同時如何保證這些信息能夠準確地傳輸到鏈上,此時會面臨網絡阻塞、日蝕攻擊、粉塵攻擊等一系列網絡通信問題。

7)外部攻擊安全。隨著數字貨幣價格的持續上升,它的經濟價值逐漸被重視,雖然區塊鏈采用多種安全防護機制來保護系統的安全性,但是隨著鏈與鏈之間在不可信的網絡環境中進行交互,交易信息和身份信息等數據的傳播與驗證、智能合約的執行機制和時間局限、用戶錢包等都處在一個相對開放的環境中,更容易遭受外部攻擊。另一方面,量子科學技術的發展對基于密碼學的區塊鏈系統產生了嚴重威脅[54],它具有超強的并行計算能力和指數級的存儲容量,已經破解了區塊鏈底層加密算法,如哈希函數、對稱加密算法等,當區塊鏈系統不再安全,跨鏈技術的發展也將受到阻礙。

4.3 跨鏈交易效能問題

由于區塊鏈去中心化特性,各系統的共識機制雖有不同,但本質上系統中的每一筆交易都需要全網的節點共識,每個節點都有自己的賬本,并在共識過程中完成對賬本的修改,達成最終一致性,因此,區塊鏈系統確認一筆交易會受到共識機制、系統吞吐量等限制。跨鏈流程大致可以分為3個過程:交易發布、數據共識和結果上鏈[55]。完成一輪跨鏈交易,需要交易雙方乃至更多區塊鏈參與進來,相較于區塊鏈系統內部交易效能,跨鏈交易的整體效能將會面臨更加嚴峻的挑戰。

1)交易成本。基于POW共識機制的比特幣中,需要支付一定的交易費用給記賬節點作為打包區塊的獎勵,而比特幣每秒處理交易數量有限,用戶節點若想完成交易上鏈,不得不增加交易費用以便記賬節點打包交易,交易成本不斷上升;以太坊交易過程中,由于Gas上限的限制,用戶要想完成一次交易面臨著同樣高昂的交易成本。區塊鏈內部交易花銷大,而在不同區塊鏈之間跨鏈交易,買賣雙方在各自的鏈上均要完成對交易的確認,將會付出雙倍甚至更高的代價。例如在原子交換過程中,一筆交易的確認至少要完成4次上鏈操作,這極大增加了買賣雙方的交易負擔。

2)交易吞吐量。真正意義上實現鏈與鏈之間的互聯互通,用戶可以在不同的區塊鏈之間自由迅速地完成資產交換、數據流通等操作,這要求整個跨鏈交互網絡能夠達到信用卡級別的交易處理能力[56]。然而目前所有的跨鏈技術都沒有達到這個要求,交易吞吐量低已經嚴重限制了跨鏈技術的大規模應用。

4.4 跨鏈工程實現問題

鏈與鏈之間的互操作除了上述關于功能、安全和效能方面的問題外,在跨鏈項目的實現過程中同樣要面臨多方面的問題,包括區塊鏈技術本身的局限問題、經濟問題和監管問題,主要包括以下4點:

1)區塊膨脹問題。區塊鏈技術要求每個節點或者多個節點永久保存賬本信息,隨著時間的推移以及交易的增加,區塊鏈系統存儲的數據將持續增加。當跨鏈技術成熟后,跨鏈交互網絡中接入的平行區塊鏈將會大幅增加,鏈與鏈之間的跨鏈操作也會更加頻繁、復雜,為此需要的存儲容量也相應增多。例如在側鏈/中繼跨鏈機制中,通過SPV證明確認交易信息的有效性,區塊頭信息、合約信息等這些數據均會被存儲下來,必定面臨區塊鏈存儲數據過多的情況,造成區塊膨脹問題。

2)升級兼容性問題。在整個跨鏈交互網絡中,每一條區塊鏈都是關聯的,因此區塊鏈項目在升級更新時,不但需要關注項目本身有關的加密機制、區塊大小、新增功能等關鍵特性,還需考慮和其他區塊鏈項目的交互問題。這就要求區塊鏈項目在版本升級后一方面能夠對跨鏈協議、跨鏈智能合約[57]和跨鏈機制等具有良好的兼容性和適用性,另一方面要求新版本也能夠和與它相關的區塊鏈項目進行跨鏈交互。

3)經濟問題。經濟問題包含用戶的交易成本、公證人節點或者驗證人節點及其他中間節點產生區塊時的有效收益、不同區塊鏈中加密貨幣的幣值的穩定、數據信息在鏈與鏈之間傳播過程中產生的信息成本和海量交易數據的存儲成本等。對此需要建立合理的激勵機制,保障中間人節點的交易收益,同時避免跨鏈總體交易成本過高導致用戶的流失,實現納什均衡[58],在需求和價格間找到動態平衡點。

4)跨鏈監管措施缺失問題。隨著數字貨幣的發展,已經出現現有的監管體系與數字貨幣發展實踐不匹配情形[59]。區塊鏈跨鏈技術的日漸成熟,不同區塊鏈系統之間實現互聯互通,將進一步對金融體系與經濟運行帶來不確定的影響以及衍生風險,因此引入監管措施是未來區塊鏈跨鏈技術發展的必然趨勢;但是,監管措施的引入與區塊鏈技術去中心化、匿名的特性沖突。如何實現既能確保用戶隱私安全,同時又能監控惡意節點行為,保證跨鏈交易的可靠運行,在去中心化和可監管之間達到動態平衡的可控監管技術將成為區塊鏈跨鏈技術應用發展需要突破的關鍵技術。

5 結語

本文介紹了區塊鏈跨鏈技術研究的背景和意義,并從跨鏈機制、跨鏈協議和跨鏈應用這3個方面較為系統地綜述了跨鏈技術相關研究工作。跨鏈技術是區塊鏈實現互聯互通、提升可擴展性的重要技術手段,能夠有效解決不同區塊鏈之間的互操作與多融合問題。但是,目前大多數跨鏈協議和跨鏈項目依然停留在實驗測試階段,跨鏈技術應用規模較小,主要原因集中在技術、效能和安全問題上,為此希望將來有合理有效的解決方式。對跨鏈技術的研究是區塊鏈發展的必然趨勢,未來隨著跨鏈技術的標準化與結構化,必將推動區塊鏈技術集成應用的廣泛落地和健康發展。

[1] LIU Z, XIANG Y, SHI J, et al. HyperService: interoperability and programmability across heterogeneous blockchains[C]// Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, 2019: 549-566.

[2] GAI F, NIU J, ALI TABATABAEE S, et al. Cumulus: a secure BFT-based sidechain for off-chain scaling[C]// Proceedings of the IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service. Piscataway: IEEE, 2021: 1-6.

[3] VELLOSO P B, MORALES D C, NGUYEN M T, et al. State of the art: cross chain communications[C]// Proceedings of the 5th Cyber Security in Networking Conference. Piscataway: IEEE, 2021: 76-81.

[4] 李芳,李卓然,趙赫. 區塊鏈跨鏈技術進展研究[J]. 軟件學報, 2019, 30(6):1649-1660.(LI F, LI Z R, ZHAO H. Research on the progress in cross-chain technology of blockchains[J]. Journal of Software, 2019, 30(6): 1649-1660.)

[5] 孫浩,毛瀚宇,張巖峰,等. 區塊鏈跨鏈技術發展及應用[J]. 計算機科學, 2022, 49(5):287-295.(SUN H, MAO H Y, ZHANG Y F, et al. Development and application of blockchain cross-chain technology[J]. Computer Science, 2022, 49(5): 287-295.)

[6] 孟博,王乙丙,趙璨,等. 區塊鏈跨鏈協議綜述[J]. 計算機科學與探索, 2022, 16(10):2177-2192.(MENG B, WANG Y B, ZHAO C, et al. Survey on cross-chain protocols of blockchain[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2022, 16(10):2177-2192.)

[7] 路愛同,趙闊,楊晶瑩,等. 區塊鏈跨鏈技術研究[J]. 信息網絡安全, 2019, 19(8): 83-90.(LU A T, ZHAO K, YANG J Y, et al. Research on cross-chain technology of blockchain[J]. Netinfo Security, 2019, 19(8): 83-90.)

[8] 徐卓嫣,周軒. 跨鏈技術發展綜述[J]. 計算機應用研究, 2021, 38(2): 341-346.(XU Z Y, ZHOU X. Survey on crosschain technology[J]. Application Research of Computers, 2021, 38(2): 341-346.)

[9] HERLIHY M. Atomic cross-chain swaps[C]// Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. New York: ACM, 2018: 245-254.

[10] ZABKA P, FOERSTER K T, SCHMID S, et al. Empirical evaluation of nodes and channels of the lightning network[J]. Pervasive and Mobile Computing, 2022, 83: No.101584.

[11] THOMAS S, SCHWARTZ E. A protocol for interledger payments[EB/OL]. [2022-10-28].https://interledger.org/interledger.pdf.

[12] 蔣楚鈺,方李西,章寧,等. 基于公證人組的跨鏈交互安全模型[J]. 計算機應用, 2022, 42(11): 3438-3443.(JIANG C Y, FANG L X, ZHANG N, et al. Cross-chain interaction safety model based on notary groups[J]. Journal of Computer Applications, 2022, 42(11): 3438-3443.)

[13] BACK A, CORALLO M, DASHJR L, et al. Enabling blockchain innovations with pegged sidechains[EB/OL]. (2014-10-22) [2022-10-28].https://blockstream.com/sidechains.pdf.

[14] ZHOU L, GE C, SU C. A privacy preserving two-factor authentication protocol for the Bitcoin SPV nodes[J]. Science China Information Sciences, 2020, 63(3): No.130103.

[15] WESTERKAMP M, EBERHARDT J. zkRelay: facilitating sidechains using zkSNARK-based chain-relays[C]// Proceedings of the 2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops. Piscataway: IEEE, 2020: 378-386.

[16] 魏松杰,呂偉龍,李莎莎. 區塊鏈公鏈應用的典型安全問題綜述[J]. 軟件學報, 2022, 33(1):324-355.(WEI S J, LYU W L, LI S S. Overview on typical security problems in public blockchain applications[J]. Journal of Software, 2022, 33(1): 324-355.)

[17] MANEVICH Y, AKAVIA A. Cross chain atomic swaps in the absence of time via attribute verifiable timed commitments[C]// Proceedings of the IEEE 7th European Symposium on Security and Privacy. Piscataway: IEEE, 2022: 606-625.

[18] SHADAB N, HOUSHMAND F, LESANI M. Cross-chain transactions[C]// Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency. Piscataway: IEEE, 2020: 1-9.

[19] NADAHALLI T, KHABBAZIAN M, WATTENHOFER R. Grief-free atomic swaps[C]// Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency. Piscataway: IEEE, 2022: 1-9.

[20] DESHPANDE A, HERLIHY M. Privacy-preserving cross-chain atomic swaps[C]// Proceedings of the 2020 International Conference on Financial Cryptography and Data Security, LNCS 12063. Cham: Springer, 2020: 540-549.

[21] 劉峰,張嘉淏,周俊杰,等. 基于改進哈希時間鎖的區塊鏈跨鏈資產交互協議[J]. 計算機科學, 2022, 49(1):336-344.(LIU F, ZHANG J H, ZHOU J J, et al. Novel hash-time-lock-contract based cross-chain token swap mechanism of blockchain[J]. Computer Science, 2022, 49(1): 336-344.)

[22] SIGWART M, FRAUENTHALER P, SPANRING C, et al. Decentralized cross-blockchain asset transfers[C]// Proceedings of the 3rd International Conference on Blockchain Computing and Applications. Piscataway: IEEE, 2021: 34-41.

[23] PILLAI B, BISWAS K, HóU Z, et al. The Burn-to-Claim cross-blockchain asset transfer protocol[C]// Proceedings of the 25th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems. Piscataway: IEEE, 2020: 119-124.

[24] WU Z, XIAO Y, ZHOU E, et al. A solution to data accessibility across heterogeneous blockchains[C]// Proceedings of the IEEE 26th International Conference on Parallel and Distributed Systems. Piscataway: IEEE, 2020: 414-421.

[25] HEI Y, LI D, ZHANG C, et al. Practical AgentChain: a compatible cross-chain exchange system[J]. Future Generation Computer Systems, 2022, 130: 207-218.

[26] BORKOWSKI M, SIGWART M, FRAUENTHALER P, et al. Dextt: deterministic cross-blockchain token transfers[J]. IEEE Access, 2019, 7:111030-111042.

[27] ZAMYATIN A, HARZ D, LIND J, et al. XCLAIM: trustless, interoperable, cryptocurrency-backed assets[C]// Proceedings of the 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy. Piscataway: IEEE, 2019: 193-210.

[28] KWON J, BUCHMAN E. Cosmos: a network of distributed ledgers[R/OL]. [2022-10-28].https://github.com/cosmos/cosmos/blob/master/WHITEPAPER.md.

[29] WOOD G. Polkadot: vision for a heterogeneous multi-chain framework[EB/OL]. [2022-10-28].https://assets.polkadot.network/Polkadot-whitepaper.pdf.

[30] 葉少杰,汪小益,徐才巢,等. BitXHub:基于側鏈中繼的異構區塊鏈互操作平臺[J]. 計算機科學, 2020, 47(6):294-302.(YE S J, WANG X Y, XU C C, et al. BitXHub: side-relay chain based heterogeneous blockchain interoperable platform[J]. Computer Science, 2020, 47(6): 294-302.)

[31] SHE W, GU Z H, LIU W, et al. A channel matching scheme for cross-chain[J]. International Journal of Embedded Systems, 2020, 12(4): 500-509.

[32] TIAN H, XUE K, LUO X, et al. Enabling cross-chain transactions: a decentralized cryptocurrency exchange protocol[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2021, 16: 3928-3941.

[33] WU X. Cross-chain workflow model based on trusted relay[C]// Proceedings of the 2021 ACM Turing Award Celebration Conference - China. New York: ACM, 2021: 49-53.

[34] PARK A, KIETZMANN J, PITT L, et al. The evolution of nonfungible tokens: complexity and novelty of NFT use-cases[J]. IT Professional, 2022, 24(1): 9-14.

[35] 謝人強,張文德. 基于區塊鏈的在線社區知識共享方案研究[J]. 湖南大學學報(自然科學版), 2022, 49(10): 77-84.(XIE R Q, ZHANG W D. Research on online community knowledge sharing scheme based on blockchain[J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences), 2022, 49(10):77-84.)

[36] 葉進,龐承杰,李曉歡,等. 基于區塊鏈的供應鏈數據分級訪問控制機制[J]. 電子科技大學學報, 2022, 51(3): 408-415.(YE J, PANG C J, LI X H, et al. Blockchain-based supply chain data hierarchical access control mechanism[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2022, 51(3): 408-415.)

[37] HERTZOG E, BENARTZI G, BENARTZI G. Bancor protocol: continuous liquidity for cryptographic tokens through their smart contracts[R/OL]. (2018-03-18) [2022-10-28].https://storage.googleapis.com/website-bancor/2018/04/01ba8253-bancor_protocol_whitepaper_en.pdf.

[38] Stader. Stader litepaper[R/OL]. [2022-10-28].https://staderlabs.com/docs/stader-litepaper.pdf.

[39] LI Y, LIU H, TAN Y. PolyBridge: a crosschain bridge for heterogeneous blockchains[C]// Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency. Piscataway: IEEE, 2022: 1-2.

[40] 袁昊男,王瑞錦,鄭博文,等. 基于Fabric的電子病歷跨鏈可信共享系統設計與實現[J]. 計算機科學, 2022, 49(6A): 490-495, 638.(YUAN H N, WANG R J, ZHENG B W, et al. Design and implementation of cross-chain trusted EMR sharing system based on Fabric[J]. Computer Science, 2022, 49(6A): 490-495, 638.)

[41] SHAO S, CHEN F, XIAO X, et al. IBE-BCIOT: an IBE based cross-chain communication mechanism of blockchain in IoT[J]. World Wide Web, 2021, 24(5): 1665-1690.

[42] LEE Y, SON B, JANG H, et al. Atomic cross-chain settlement model for central banks digital currency[J]. Information Sciences, 2021, 580: 838-856.

[43] ZHANG X, CHEN J, ZHOU Y, et al. Privacy-preserving cross-chain payment scheme for blockchain-enabled energy trading[C]// Proceedings of the 2021 IEEE/CIC International Conference on Communications in China. Piscataway: IEEE, 2021: 109-114.

[44] XU J, ACKERER D, DUBOVITSKAYA A. A game-theoretic analysis of cross-chain atomic swaps with HTLCs[C]// Proceedings of the IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems. Piscataway: IEEE, 2021: 584-594.

[45] LAFOURCADE P, LOMBARD-PLATET M. About blockchain interoperability[J]. Information Processing Letters, 2020, 161: No.105976.

[46] TOCHNER S, SCHMID S. On search friction of route discovery in offchain networks[C]// Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Blockchain. Piscataway: IEEE, 2020: 257-264.

[47] LO S K, XU X, STAPLES M, et al. Reliability analysis for blockchain oracles[J]. Computers and Electrical Engineering, 2020, 83: No.106582.

[48] 劉明達,陳左寧,拾以娟,等. 區塊鏈在數據安全領域的研究進展[J].計算機學報, 2021, 44(1):1-27.(LIU M D, CHEN Z N, SHI Y J, et al. Research progress of blockchain in data security[J]. Chinese Journal of Computers, 2021, 44(1):1-27.)

[49] 張健毅,王志強,徐治理,等. 基于區塊鏈的可監管數字貨幣模型[J]. 計算機研究與發展, 2018, 55(10):2219-2232.(ZHANG J Y, WANG Z Q, XU Z L, et al. A regulatable digital currency model based on blockchain[J]. Journal of Computer Research and Development, 2018, 55(10): 2219-2232.)

[50] 梁秀波,吳俊涵,趙昱,等. 區塊鏈數據安全管理和隱私保護技術研究綜述[J]. 浙江大學學報(工學版), 2022, 56(1):1-15.(LIANG X B, WU J H, ZHAO Y, et al. Review of blockchain data security management and privacy protection technology research[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2022, 56(1): 1-15.)

[51] 王晨旭,程加成,桑新欣,等. 區塊鏈數據隱私保護:研究現狀與展望[J]. 計算機研究與發展, 2021, 58(10):2099-2119.(WANG C X, CHENG J C, SANG X X, et al. Data privacy-preserving for blockchain: state of the art and trends[J]. Journal of Computer Research and Development, 2021, 58(10): 2099-2119.)

[52] 胡甜媛,李澤成,李必信,等. 智能合約的合約安全和隱私安全研究綜述[J]. 計算機學報, 2021, 44(12):2485-2514.(HU T Y, LI Z C, LI B X, et al. Contractual security and privacy security of smart contract: a system mapping study[J]. Chinese Journal of Computers, 2021,44(12): 2485-2514.)

[53] 夏清,竇文生,郭凱文,等. 區塊鏈共識協議綜述[J]. 軟件學報, 2021, 32(2):277-299.(XIA Q, DOU W S, GUO K W, et al. Survey on blockchain consensus protocol[J]. Journal of Software, 2021, 32(2):277-299.)

[54] 顏世露,相里朋,崔巍. 區塊鏈在量子時代的機遇和挑戰[J]. 電子科技大學學報, 2022, 51(2):162-169.(YAN S L, XIANG L P, CUI W. Opportunities and challenges of blockchain in the quantum era[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2022, 51(2): 162-169.)

[55] 蔡維德,王榮,何娟,等. 分布式數字資產交易平臺的問題與評估[J]. 軟件學報, 2022, 33(2):410-433.(CAI W D, WANG R, HE J, et al. Decentralized digital asset exchanges: issues and evaluation[J]. Journal of Software, 2022, 33(2): 410-433.)

[56] POON J, BUTERIN V. Plasma: scalable autonomous smart contracts[EB/OL]. (2017-08-11) [2022-10-28].https://plasma.io/plasma.pdf.

[57] SHAO W, WANG Z, WANG X, et al. LSC: online auto-update smart contracts for fortifying blockchain-based log systems[J]. Information Sciences, 2020, 512: 506-517.

[58] FENG S, WANG W, XIONG Z, et al. On cyber risk management of blockchain networks: a game theoretic approach[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2021, 14(5): 1492-1504.

[59] 李娟娟,袁勇,王飛躍. 基于區塊鏈的數字貨幣發展現狀與展望[J]. 自動化學報, 2021, 47(4):715-729.(LI J J, YUAN Y, WANG F Y. Blockchain-based digital currency: the state of the art and future trends[J]. Acta Automatica Sinica, 2021, 47(4): 715-729.)

Cross-chain review: mechanisms, protocols, applications and challenges

CHEN Longfei1,2*, YAO Zhongyuan1,2, PAN Heng1,2, QUAN Gaoyuan1,2, SI Xueming1,2

(1,,450007,;2(),450007,)

With the continuous development of the blockchain technology and its applications, the demand for interoperability among blockchains is increasing. However, the isolation and closeness of blockchain as well as the heterogeneity among different blockchains cause the "island of value" effect of blockchain, which seriously hinder the widespread implementation and sound development of blockchain based integrated applications. Cross-chain technology of blockchain solves the problems of data circulation, value transfer and business collaboration among different blockchains, and is also an important approach to improve the scalability and interoperability of blockchains. According to the degrees of the implementation complexity and the function richness of cross-chain technology, the cross-chain technology of blockchain was summarized and then classified into three types: the basic cross-chain mechanisms, the cross-chain protocols based on these mechanisms, and the cross-chain applications with system architectures. Finally, the existing problems in cross-chain interoperations were summed up, thereby providing systematical and theoretical reference for the further research on cross-chain technology of blockchain.

blockchain; interoperation; cross-chain mechanism; cross-chain protocol; cross-chain application

1001-9081(2023)10-3017-11

10.11772/j.issn.1001-9081.2022111643

2022?11?02;

2022?12?02;

河南省重大公益專項(201300210300);河南省科技攻關項目(222102210168);河南省網絡密碼技術重點實驗室開放基金資助項目(LNCT2022?A12);嵩山實驗室預研項目(YYJC032022021)。

陳龍飛(1996—),男,河南鄭州人,碩士研究生,CCF會員,主要研究方向:區塊鏈; 姚中原(1988—),男,河南固始人,講師,博士,CCF會員,主要研究方向:密碼學、區塊鏈; 潘恒(1977—),女,河南新鄉人,教授,博士,CCF高級會員,主要研究方向:區塊鏈、網絡安全; 權高原(1999—),男,河南南陽人,碩士研究生,CCF會員,主要研究方向:區塊鏈; 斯雪明(1966—),男,浙江諸暨人,教授,CCF會員,主要研究方向:區塊鏈、網絡安全。

TP309

A

2022?12?13。

This work is partially supported by Major Public Welfare Project of Henan Province (201300210300), Key Science and Technology Project of Henan Province (222102210168), Open Fund of Henan Key Laboratory of Network Cryptography Technology (LNCT2022-A12), Pre-research Project of Songshan Laboratory (YYJC032022021).

CHEN Longfei, born in 1996, M. S. candidate. His research interests include blockchain.

YAO Zhongyuan, born in 1988, Ph. D., lecturer. His research interests include cryptology, blockchain.

PAN Heng, born in 1977, Ph. D., professor. Her research interests include blockchain, cybersecurity.

QUAN Gaoyuan, born in 1999, M. S. candidate. His research interests include blockchain.

SI Xueming, born in 1966, professor. His research interests include blockchain, cybersecurity.