基于腦電信號的認知功能障礙識別與分類進展綜述

張軍鵬,施玉杰,蔣睿,董靜靜,邱昌建

基于腦電信號的認知功能障礙識別與分類進展綜述

張軍鵬1,施玉杰1,蔣睿1,董靜靜2,邱昌建3*

(1.四川大學 電氣工程學院,成都 610065; 2.中國人民解放軍海軍特色醫學中心 空勤科,上海 200052; 3.四川大學華西醫院 心理衛生中心,成都 610041)( ? 通信作者電子郵箱qiuchangjian@wchscu.cn)

認知功能障礙的早期檢測和及時干預對減緩病情發展至關重要。腦電(EEG)信號具有時間分辨率高、易采集等優點,目前已成為研究認知疾病生物標志物的重要工具。相較于傳統的生物標志物識別方法,機器學習方法對于基于EEG信號的認知功能障礙的識別分類的準確率更高,穩定性更好。對于近三年基于EEG信號的認知功能障礙識別分類的相關研究,首先,從認知功能障礙識別分類中常用的時域、頻域、時頻域結合、非線性動力學、功能連接和腦網絡這五類EEG特征出發,尋找更具代表性的EEG特征;其次,總結目前使用較多的支持向量機(SVM)、線性判別分析(LDA)、-近鄰(NN)和人工神經網絡(ANN)等機器學習和深度學習分類方法和這些方法的性能;最后,分析各類研究中目前存在的問題,并展望此領域未來的研究方向,從而為后續基于EEG信號的認知功能障礙識別分類的研究提供參考。

腦電信號;機器學習;認知功能障礙;深度學習;特征提取

0 引言

認知能力指人腦加工、儲存和提取信息的能力,是人們成功完成活動最重要的心理條件,主要包括記憶、注意、思維和想象能力等。隨著年齡增長,老年人的認知能力逐漸下降,極易患上認知功能障礙疾病,尤其是阿爾茲海默癥(Alzheimer’s Disease, AD)的概率大幅增加。輕度認知功能障礙(Mild Cognitive Impairment, MCI)指思維、記憶等認知能力下降和輕度的其他認知功能障礙,但對個體的社會職能或日常生活不會造成較大的阻礙,介于正常衰老和癡呆之間的一種臨床過渡狀態。每年有15%~20%的MCI患者會發展成AD,目前針對MCI和AD并沒有有效的治愈手段。如果能夠在早期診斷出病情,對患者及時干預可以大幅減緩MCI和AD的進展。

目前MCI和AD的診斷主要通過心理量表測試、血液檢測、脊髓液檢測、神經學檢查和磁共振成像等多種手段綜合進行。而腦電(ElectroEncephaloGraphy, EEG)信號由于它具有的非侵入性、低成本、便攜化和高時間分辨率等優點,開始廣泛應用于MCI和AD的識別,成為有效的篩查工具之一。

同時,隨著人工智能技術的發展,機器學習在醫療輔助診斷上表現出巨大的潛力,可通過機器學習分類提取的生理特征,實現對疾病的預測和診斷。目前針對MCI和AD,已有不少研究從不同特征、不同分類算法入手,得到了較好的分類效果。

本文檢索并總結了近三年通過腦電信號對認知功能障礙識別分類的文獻,首先歸納了認知功能障礙識別分類中的常用腦電特征,包括時域、頻域、時頻域、非線性動力學以及功能連接和腦網絡五大類;其次,總結了目前使用較多的支持向量機(Support Vector Machine, SVM)、線性判別分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)、-近鄰(-Nearest Neighbor,NN)和人工神經網絡(Artificial Neural Network, ANN)等分類方法及其分類效果;最后,提出目前認知功能障礙識別分類研究中存在的不足并展望未來的研究方向,期望為認知功能障礙識別分類的后續研究提供科學的參考與建議。

1 基于腦電信號的認知功能障礙識別過程

認知功能受損會導致大腦的結構和功能發生變化,如內側顳葉存在一定程度的萎縮,宏觀白質出現病變,區域灰質萎縮,導致靜息網絡功能連接改變[1]。組織病理學分析顯示,在患有AD的人類和動物模型中,多個腦區域均存在淀粉樣斑塊和神經纖維纏結,尤其是在基底前腦、額葉、海馬和大腦皮層[2]。腦電信號可以在毫秒級記錄由于大腦皮層活動導致的頭皮電信號變化,有助于識別AD患者。

基于腦電信號的認知功能障礙識別分類過程一般分為腦電信號采集、預處理、腦電特征提取、特征選擇和識別分類,如圖1所示。目前常用的腦電信號采集方式主要是在頭皮放置電極,電極分為濕電極和干電極兩種:濕電極通過導電介質降低頭皮與電極之間的電阻,信號更加穩定,但是采集過程更加復雜,且采集時長十分受限;干電極更加簡單方便,但是信號質量較低。腦電信號采集實驗主要分為靜息態實驗和事件相關電位(Event-Related Potentials, ERP)實驗:靜息態實驗采集被試者保持平靜狀態下睜眼或閉眼時的腦電數據,反映自發的腦電活動;ERP實驗采集被試者進行認知刺激實驗時的腦電數據,反映認知加工過程中的腦電信號變化。腦電信號活動非常微弱(微伏級別),也極易受到外界干擾,所以需要對腦電信號預處理,去除噪聲得到干凈的腦電數據,減少外界對腦電數據的干擾。腦電信號預處理主要包括無用電極和壞段的剔除、重參考、濾波、偽跡剔除和分段等步驟。

圖1 基于腦電信號的認知功能障礙識別分類框架

預處理后,通過各種分析方法提取包含不同維度信息的特征,通過特征選擇降低特征的維度,將最優特征輸入分類算法,實現認知功能障礙識別分類。本文主要從腦電特征提取和分類方法兩個方面,總結分析當前基于機器學習的認知功能障礙識別研究進展。

2 認知功能障礙識別分類的腦電特征

特征提取是基于腦電信號進行認知功能障礙識別分類的關鍵步驟。不同分析方法提取包含不同維度的腦電信號的深層特征,不同特征影響分類算法的性能。在認知功能障礙識別分類中提取的腦電特征一般分為時域、頻域、時頻域結合、非線性動力學以及功能連接和腦網絡五類。

2.1 時域特征

時域特征指在時域上對腦電信號分析提取的特征,主要是將腦電時間序列信號(包括均值、方差、振幅等)的統計結果作為特征。ERP是常用的時域特征,指大腦對刺激信息認知加工時通過疊加和平均技術記錄的電位。ERP反映認知過程中大腦的電生理變化,認知功能障礙患者因為認知能力受損導致ERP成分的潛伏期延長,振幅降低,因此ERP可以有效幫助認知功能障礙的識別。Khatun等[3]從聽覺刺激實驗采集的腦電信號中提取了Pa、P1、N1和P2等ERP成分區間的波峰、潛伏期和相關成分區間的平均振幅作為特征,并對特征進行了非參數統計,以完成特征排序,N1成分(區間為90~110 ms)的平均振幅和波峰兩個特征排在最前。Williams等[4]利用ERP數據的稀疏性,將同一刺激下的不同通道的腦電信號串聯后,輸入針對高維生物數據的集成稀疏分類器,實現了95%的分類準確率。

Hjorth參數可以在時域上顯示腦電信號的統計屬性,包括活動參數、移動參數和復雜性參數。活動參數表示腦電數據中的高頻分量的數量,復雜性參數表示對腦電數據與正弦波相似性的估計。Li等[5]從腦電信號中提取方差、均方根振幅、Hjorth參數、零交叉、偏態和峰度等時域特征,與頻域特征結合輸入后續分類模型,準確率達到了98.1%。Safi等[6]計算腦電信號的Hjorth參數,并加入其他特征子集,證明Hjorth參數是有效特征,可以提高所有分類器的性能。

時域特征的提取主要針對ERP實驗的腦電數據集,因為ERP成分的時間依賴性高,它的時間序列中含有豐富的認知變化的信息。時域特征的優點是計算簡單、易于獲取、結果直觀,無需要復雜的濾波處理,具有更高的時間精度;但是,時域特征容易受到干擾,除ERP外,沒有其他特別有效的時域信息,所以大多數研究會把時域特征與其他特征結合進行特征選擇,增加特征信息的豐富度,提升模型穩定性。

2.2 頻域特征

頻域特征主要為腦電各頻段的功率特征。一般的腦電頻段分為5個:δ(0.5~3 Hz)、θ(4~7 Hz)、α(8~13 Hz)、β(14~30 Hz)和γ(30~80 Hz),部分研究會將β頻段細分為β1(14~20 Hz)和β2(20~30 Hz)。頻段功率是認知功能障礙識別分類的常用特征,不同頻段的功率改變與大腦的神經同步性受損有關,研究表明,與健康人群相比,AD和MCI患者的腦電信號的α頻段活動減少,θ和δ頻段活動增加。α頻段活動的減少被認為與疾病的嚴重程度和認知缺陷密切相關[1],因此功率特征能夠有效區分AD、MCI患者與健康人群,大部分研究主要提取各頻段相對功率和絕對功率作為特征反映神經同步性。Ruiz-Gómez等[7]還提取了感興趣頻段的中值頻率、個體α頻段的頻率和譜熵作為特征值。Bi等[8]將各通道的腦電功率通過空間映射和插值轉換成二維圖像,圖像的顏色通道代表不同頻段,將二維腦電頻率圖像作為特征輸入,同時保留腦電信號的頻域信息和空間信息。Trinh等[9]使用頻譜功率的運行間相似性量化兩次靜息態腦電信號之間的內部可變性,它的分類性能優于其他廣泛使用的特征,如功率、相干性等。Hsiao等[10]也提出一種新的腦電特征——核特征相對功率(Kernel Eigen-Relative-Power, KERP)特征,引入2 Hz寬度的21個不同子帶電極對之間的相對功率作為特征,再利用Fisher類別可分性準則確定最佳電極對并提取最優相對功率特征的頻帶,進一步采用核主成分分析從最優相對功率特征中提取更多具有判別性的非線性主成分,構成KERP特征向量。

不同節律反映不同的認知功能狀態,與認知功能障礙密切相關。頻域分析基于腦電信號是穩態的這一基本假設進行,只考慮腦電信號的頻域信息,而忽略了時間信息。不同研究由于個體數據或環境差異,針對分析的頻段存在較大的差異。總體上,頻域特征的不同節律特性可以有效區分認知功能障礙患者,成為進行認知功能障礙識別最常用的特征提取方法之一。

2.3 時頻特征

時頻特征可以反映任意一個時刻上和任意頻率上信號的功率,在分析腦電信號特征時同時給出了頻域信息和時域信息,更加直觀有效[11],被廣泛應用在認知功能障礙識別分類中。常用的時頻分析算法是小波變換和短時傅里葉變換。短時間傅里葉變換不能平衡頻率和時間分辨率,針對需要高時間分辨率的非平穩腦電信號,小波變換更適合。小波變換作為一種數學工具,廣泛用于在多種不同的數據中提取信息。小波變換提供了一種靈活表示時頻信號的方法,特別適用于腦電、腦磁等不平穩的信號。小波是具有不同頻率和有限持續時間的函數,可以通過多種分辨率分解時域和頻域中的信號。短時傅里葉變換將信號劃分為連續的時間窗,并在信號的每個時間窗應用傅里葉變換,因此需要考慮時間窗的長度,較小的窗口可以得到更高的時間分辨率,但同時也會導致較低的頻率分辨率。Fiscon等[12]比較上述兩種特征提取方法的性能后,發現小波分析的分類性能優于傅里葉分析。Durongbhan等[13]在整個信號長度的特定頻帶內,使用選定母小波獲得的所有連續小波變換系數的平均幅值作為特征輸入,發現顳區、頂區和枕區具有較高的分類精度。Ieracitano等[14]將小波變換后的5種腦電節律子帶的均值、標準差、偏度、峰度和熵作為特征,在區分AD患者和健康人群時準確率達到了95.76%。Rodrigues等[15]提出了一個新的特征計算方法,得到對腦電信號離散小波變換系數的對數逆變換后的平方值與倒譜之間的距離,該特征值的分類準確率最高達到了95.55%。

時頻分析方法在時域和頻域上都具有較好的局部分析能力,當信號不穩定時,時頻特征可以提供基于動態波動的額外信息。由于腦電信號是非平穩的,可能存在時域或頻域特征量不足,時頻分析方法可以解決這一難題。因此針對非穩態的腦電信號,時頻分析相較于單純的頻域更為有效。

2.4 非線性動力學特征

人腦是一個典型的非線性系統,僅使用傳統的時頻域分析方法很難全面分析腦電信號,通過非線性動力學方法對腦電信號的時間序列進行相空間重構,可以提取相關的非線性度量指標,刻畫人腦這一非線性系統的自由度、復雜度和混亂程度等特征[16],更能反映腦電信號的內在特征,而AD和MCI患者大腦的改變會導致腦電信號活動的復雜性、變異性和不規則性改變。常用的非線性特征有排列熵、樣本熵、小波熵、LempelZiv復雜度和模糊熵等。Ding等[17]采用排列熵、樣本熵、小波熵和LempelZiv復雜度這4個指標衡量腦電信號的復雜度,發現隨著AD的進展,患者腦電信號復雜性有降低的趨勢,LempelZiv復雜度可以較好地區分MCI和AD患者。Rutkowski等[18]將多尺度熵,即腦電信號時間窗口內所有分析尺度上樣本熵值的總和作為特征輸入,分類準確率超過了80%。Siuly等[19]通過排列熵和自回歸模型階數特征區分MCI患者和健康對照受試者,準確率達到98.78%。?eker等[20]也證明排列熵可以作為AD研究的一個實用的診斷性神經標志物。Amezquita-Sánchez等[21]通過基于集成多信號分類和經驗小波變換的算法對腦電信號進行自適應頻帶分解,再提取分形維數和赫斯特指數,并將這兩個非線性特征輸入增強概率神經網絡,準確率達到90.3%,可以有效區分MCI和AD。

非線性特征具有較小的特征維度,可以降低后續模型的計算量。此外,非線性動態分析可以提供時頻域等傳統腦電信號分析方法無法獲得的信息,并且這些信息對腦電時間序列信號中異常值或偽影的影響不敏感,可重復性高。因此,非線性特征越來越多地被應用到認知功能障礙識別。

2.5 功能連接和腦網絡特征

認知功能需要不同腦區相互協調和交互整合完成,不同腦區的功能連接可以反映腦區之間的相互作用[22]。功能連接主要通過測量兩個信號之間的相關程度表示。認知功能障礙識別分類中常用的功能連接指標有鎖相值、相關系數和相干系數等。Su等[23]通過前額葉腦電信號的多尺度模糊熵和5個頻段的鎖相值結合的多維度特征區分遺忘性MCI患者,準確率達到83.34%,證實前額葉腦區的腦電特征能夠有效診斷遺忘性MCI患者。Song等[24]發現AD患者額葉與腦區的連接顯著降低,也表明AD患者與額部中樞相關的信號傳輸受到損害。

腦網絡以采集的通道和溯源的腦區作為網絡節點,根據功能連接矩陣構建。對腦網絡圖論分析,以小世界屬性、全局效率等描述腦網絡的全局屬性,以節點聚類系數、節點效率等特征描述腦網絡的節點屬性。Vecchio等[25]通過腦區之間的滯后線性相干性構建腦網絡,計算腦網絡的小世界參數作為特征輸入分類器,得到了95%±3%的準確性。Yu等[26]利用加權水平可視圖將多通道腦電信號轉化為多層復雜網絡,計算聚類系數、平均加權度、圖索引復雜度、網絡熵、度分布指數、模塊度、局部效率和平均路徑長度這8種網絡拓撲特性,通過Takagi-Sugeno-Kang模糊模型分類,最高準確率為97.12%。Li等[27]基于腦電信號構建相位同步指數無向網絡和定向傳遞函數有向網絡兩種腦網絡模型,并計算網絡聚類系數、全局效率、平均節點度作為特征輸入后續的SVM分類模型,發現有向網絡的準確率(80.0%±2.2%)高于無向網絡(66.6%±1.7%),所以引入基于有向網絡的改進的效率密度網絡參數使分類準確率提高至86.6%±2.6%。

人腦是以各個功能區聯合協作的方式工作。功能區內部以及功能區之間都有廣泛的協作關系。功能連接和腦網絡特征可以描述不同通道之間的關系,進一步理解大腦功能,可以反映大腦系統之間的功能整合聯系,增加大腦不同腦區如何協同合作的信息,加深對大腦功能的理解。而認知功能障礙患者腦區之間的信號傳輸出現障礙,連接性增加或者降低,因此可以通過功能連接和腦網絡特征有效區分腦區功能連接能力降低的認知功能障礙患者;并且功能連接和腦網絡特征保留了更多的空間結構信息,這是其他分析方法所缺乏的。功能連接計算的是不同通道之間的相關性,它的特征維度較大,實踐中通常通過腦網絡分析提取功能鏈接矩陣中的網絡特征作為特征空間。腦網絡分析作為前沿的分析方法在認知功能障礙識別領域逐漸流行,但它的可靠性,特別是當與其他類別的特征相結合時的可靠性,仍需要進行更多深入的研究證實。

2.6 特征比較

常用于認知功能障礙識別分類的5種腦電特征總結如圖2所示。時域因計算方便在早期研究中被使用較多,通過它計算得到的特征維度較低,更有利于后續的分類計算,但由于它受干擾的影響大、包含的信息較少導致應用范圍受限。而頻域特征和時頻特征能夠有效地區分AD、MCI患者,目前應用范圍較廣,它的計算的特征維度隨腦電通道數量的增加而逐步增大,相鄰通道包含的信息相似,因此選擇不同腦區代表性通道的腦電信號分析可有效減少特征冗余。非線性動力學特征能夠反映腦電信號的變異性和復雜度,功能連接和腦網絡特征能夠反映腦區之間的相互關系,兩者提供了腦電信號更多維度的信息,也逐步被應用。單一的腦電特征能夠提供的信息有限,分類精度較低,所以大多數研究都選擇提取更多維度的腦電特征進行綜合,根據研究假設或數據驅動的問題選擇合適的腦電特征,再通過特征選擇選出最優特征,以此提高分類模型的性能。

通過分析基于不同特征所構造的分類模型的精度,有助于在認知功能障礙識別分類中搜尋更具代表性的腦電特征。從Ding等[17]的研究中可以發現,熵和譜功率特征能較好地區分正常認知(Normal Cognition, NC)和AD,LempelZiv復雜度則能較好地區分MCI和AD。Nobukawa等[28]分別構造了基于相位滯后指數和樣本熵的分類模型,通過比較兩個模型的識別精度,發現相較于樣本熵,選擇相位滯后指數為特征可以獲得更高的識別精度,并且功能連通性的變化表現出顯著的區域特異性。Tzimourta等[29]比較了大腦不同區域腦電特征的分類效果,發現基于顳葉后部和中央區域的腦電信號的分類準確率高于額葉區和顳葉右側。Fan等[30]研究發現顳葉和枕頂葉腦區的腦電信號在嚴重AD與正常對照(Health Controls, HC)組的分類上更具有區別性。使用大腦精準區域的腦電信號分類可以減少信號冗余,優化分類特征,獲得更高分類效率。

由于各個研究的實驗方法存在差異性,提取的特征難以進行橫向比較,無法得到可以區分認知功能障礙的最優特征組合。可以明確的是多維度的腦電特征融合是未來認知功能障礙識別的發展趨勢。Ieracitano等[31]證實將時域特征和雙譜特征拼接作為輸入特征的模型分類性能優于僅將時域特征或雙譜特征作為輸入特征的模型。單一維度的特征相似性高,容易導致過擬合,出現梯度消失的情況。多維度腦電特征可以有效避免這一問題,并且包含更多神經活動變化的信息,大幅提高分類準確率;但需要注意的是多維度特征容易導致維度災難,需要進行特征工程,在保證包含關鍵信息的同時,有效降低特征維度。

圖2 常用于認知功能障礙識別分類的腦電特征

3 特征工程常用方法

多通道采集和多維度分析的腦電信號能夠提供更為豐富的信息,但在提取特征時容易導致特征維度過大。高維度的腦電特征中通常存在冗余的特征,導致計算復雜度高和過擬合等問題。通過特征工程提取出腦電信號中最有價值的特征,可以有效減少數據維度,也可以更好地理解模型的決策過程,提高模型的性能和泛化能力,增加可解釋性。在認知功能障礙識別分類中,特征工程主要包括特征選擇和特征提取兩個方面。

3.1 特征選擇

特征選擇是指從原始的腦電特征中選擇具有代表性的特征,從而減小數據的維度,使機器學習模型更好地理解數據的內在結構,并提高分類效率。常用的特征選擇方法包括過濾法、包裝法和嵌入法。

3.1.1過濾法

過濾法主要是通過計算每個特征與目標變量的相關性或者發散性選擇重要性更高的特征。過濾法主要針對單個特征評估,缺乏對特征之間相互關系的考慮,不一定能選出最優的特征集,但它實現簡單,能夠快速找到具有代表性的特征,因此被廣泛應用。在認知功能障礙識別分類中,特征選擇主要通過計算相關系數、卡方檢驗和Fisher評分等方法實現。Khatun等[3]使用Spearman秩相關系數公式排序ERP特征,90~110 ms的平均振幅排在最前。Song等[24]通過計算各個腦區功能連接特征的Fisher評分選擇特征,發現左額葉的Fisher評分最高,額葉相關的連接是AD診斷最有力的特征。Trambaiolli等[32]將各頻段特征作為輸入,比較相關系數、卡方檢驗等8種特征選擇方法,發現α頻段的特征在所有算法中具有最高的選擇頻率,其次是β和γ波段,并且所選特征大多分布在左半球。

3.1.2包裝法

包裝法主要是通過不斷加入或刪除特征到選定的分類模型,根據模型的分類表現確定最優特征子集。相較于過濾法,包裝法考慮特征之間的相互作用;但是最優特征子集的選擇取決于選定的分類算法,通常需要多次嘗試才能得到最優結果,而且計算復雜度較高,時間成本高。Rodrigues等[15]采用熵判據的遺傳算法搜索每個通道5~12個顯著距離測量值的組合尋找最優特征子集。Tavares等[33]通過后向包裝法選擇各頻段的特征,發現高頻特征被選擇在額葉、額顳葉和顳葉區域,而低頻特征被選擇在中央和頂葉區域,這些是典型受AD影響的皮層區域。

3.1.3嵌入法

嵌入法與過濾法類似,區別是嵌入法通過訓練分類模型得到各特征的權值比重選擇對模型貢獻更高的特征。嵌入法同樣考慮了特征之間的相互關系,可以有效提高模型分類性能,但同樣計算復雜,并且需要多次嘗試。Cai等[34]采用最小絕對收縮選擇算子邏輯回歸算法選擇最顯著的預測特征,去除冗余特征。Khatun等[35]采用隨機森林算法排序ERP特征、時域特征和頻域特征,使用前25個特征的分類準確率最高,其中ERP特征最多。

在認知功能障礙的分類研究中,特征選擇有助于找到對區分認知功能障礙和正常對照最有價值的特征。與前額葉區域有關的特征評估分數更高,被選擇的概率更大。這可能是因為前額葉區域與認知功能密切相關,而AD患者這一區域會出現萎縮[36]。α頻段的特征選擇頻率高,也進一步證實α頻段活動與認知功能的衰退密切相關[1]。通過特征選擇找到最有價值的特征,可以構建具有更好解釋力的模型。這有助于更好地理解認知功能障礙的潛在原因,并找到潛在的治療或干預方案。此外,具有良好解釋力的模型還可以提高研究結果的普適性和可靠性。

3.2 特征提取

特征提取主要是將原有的特征轉換為一個新的特征空間,使得新的特征空間中的特征數目更少,同時盡量保留盡可能多的信息。在認知功能障礙識別分類中,常用的特征提取方法為主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)。PCA主要通過計算數據協方差矩陣的特征值和特征向量選擇具有最大方差的特征向量作為新的特征,將原始數據投影到這些新的特征向量上,形成新的特征空間。Ding等[17]將PCA應用于特征矩陣,提取代表所有變異性95%的潛在成分。Vecchio等[25]通過PCA提取特征,將閾值從0.1增加到0.9,發現閾值選擇0.8時獲得分類的最佳性能。

特征選擇注重特征篩選,選擇更有價值的特征,去除冗余特征,以此減小特征維度,提升模型的泛化能力和可解釋性。特征提取注重特征保留,通過對原有特征變換得到一組新的關系更為簡單的特征,在降低特征維度的同時盡可能保留更多原有特征的信息。特征選擇和特征提取在降低維度、提升模型性能的同時也會損失部分信息,所以在使用時需要結合實際情況選擇合適的方法。

4 常用的機器學習分類方法

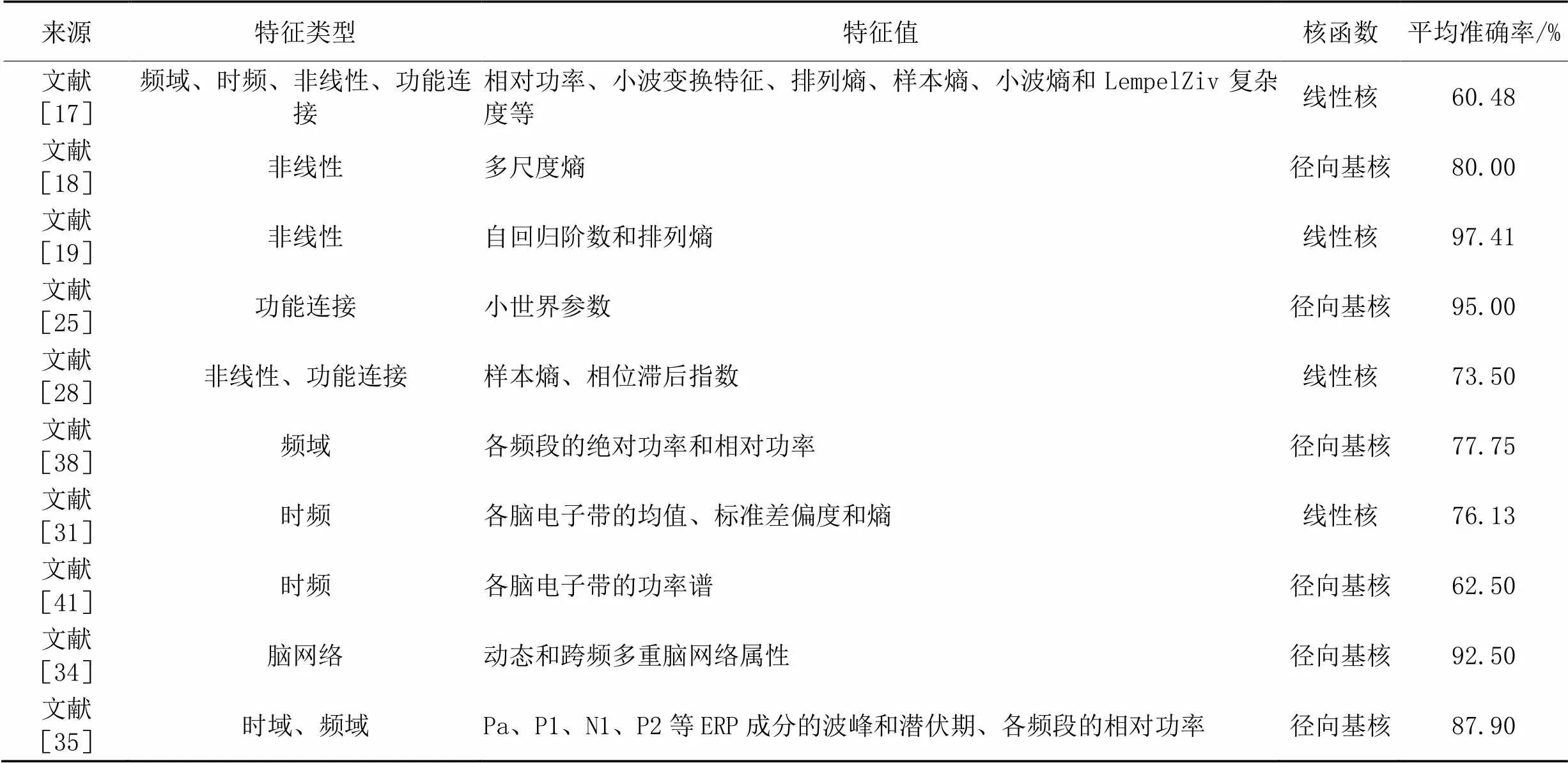

將提取好的腦電特征輸入模型訓練,學習特征與標簽之間的關聯,通過訓練好的模型分類新的腦電信號。不同的特征和算法對模型的準確率影響較大,因此選擇正確的分類算法可以有效提高模型的性能。在認知功能障礙識別分類中,常用的分類算法包括SVM、LDA、決策樹、NN和樸素貝葉斯等經典機器學習算法,以及極端學習機(Extreme Learning Machine, ELM)、多層感知機(Multi-Layer Perceptron, MLP)、ANN、循環神經網絡(Recurrent Neural Network, RNN)、卷積神經網絡(Convolutional Neural Network, CNN)等深度學習算法。相關研究選用的特征和算法總結如表1所示,通過區分AD、MCI和HC的準確率比較各個研究的效果。

表1 認知功能障礙識別分類相關文獻的總結

4.1 經典機器學習方法

4.1.1SVM

SVM是認知功能障礙識別分類中最常用的傳統機器學習方法,它的主要思想是找到最佳的分類超平面,既處理線性問題,也處理非線性問題。SVM通過核函數將原始的非線性不可分離的特征空間映射到更高維的線性可分離空間,從而有效解決非線性問題。線性核函數、徑向基核函數是認知功能障礙識別分類中應用最多的核函數。Nobukawa等[28]證實基于功能連接性和復雜度的SVM模型可以有效識別AD和HC。SVM在認知功能障礙識別分類中被廣泛應用,表2總結了使用SVM進行認知功能障礙識別分類的研究采用的特征、核函數和準確率。SVM結構簡單,分類表現良好,兼容性好,并且能穩定處理維數災難問題,在處理高維的特征向量時不需要大量的訓練集就可以獲得良好的結果。

表2 使用SVM進行認知功能障礙識別分類的研究總結

4.1.2NN

正常情況下,屬于不同類的要素通常會在特征空間中形成單獨的聚類,所以NN的分類原則為推定近鄰屬于同一類。它的基本思想是將測試樣本特征與周圍最近類的特征進行相似性比較后再分類。相似性指標通過測試樣本的特征與每個類的特征之間的度量距離定義,常用的有歐氏距離和馬氏距離等。NN在分類中會考慮到個相鄰節點,因此可以降低決策中的錯誤概率。其他分類方法如果遇到部分訓練樣本存在噪聲干擾,分類結果可能會被嚴重影響。而NN因為決策涉及多個相鄰節點時,發生錯誤的可能性大幅減小。Durongbhan等[13]構建基于NN的AD患者分類框架,利用睜眼數據作為特征,模型訓練后分類準確率最高達到99%。NN的問題在于是如果數據集中的數據量過大,計算復雜性會過高,因此NN適合樣本量適度的數據集。

4.1.3LDA

線性判別分析作為經典的線性學習方法之一,在認知功能障礙識別的研究領域應用十分廣泛。它的思想主要是給定訓練樣本集,設法將樣本投影到一條直線上,使得同類樣本的投影點盡可能接近,異樣樣本的投影點盡可能遠離,使來自不同類的所有樣本能夠很好地被分開;在分類新樣本時,將它們投影到同樣的直線上,再根據投影點的位置確定新樣本的類別[50]。LDA簡單,通常無須大量計算即可獲得預期的分類效果,但由于它的線性性質,導致在非線性腦電信號上表現不好。

4.1.4樸素貝葉斯分類

作為典型的生成模型,樸素貝葉斯分類主要根據貝葉斯定理構造基于概率的類。它的核心思想是條件獨立性假設,即假設所有屬性相對獨立。基于這一前提假設學習輸入到輸出的聯合概率分布模型,基于此模型,利用貝葉斯定理估計輸入特征與每個類相關的概率,從而確定樣本類別。樸素貝葉斯分類器具有較高的可擴展性和較低的計算成本,但它主要的局限性是在實際應用中并無法保證數據集屬性的獨立性。

4.1.5決策樹

決策樹是由樹狀結構節點組成的分類模型,結構包含根節點、葉節點和內部節點。內部的每個節點都表示一個基于輸入變量的決策函數,對應一個屬性測試,每個分支表示屬性可以獲取的值,即節點問題的答案,葉節點表示分配的最終類標簽。決策樹的主要優點為簡單和易理解,以及能夠模擬復雜的相互作用和非線性關系。決策樹相較于其他機器學習方法的優勢點是它不是黑箱模型,更容易被理解和解釋,訓練需要的數據少,但是產生的模型容易復雜化,導致穩定性和泛化性較差。

綜上所述,常用的機器學習算法中,SVM簡單且魯棒性好,可以處理非線性數據,但是當數據規模較大時,建模能力可能會降低;NN對于重疊較多的特征集有優勢,但計算量大,可解釋性低;LDA計算速度快,成本低,參數少,但當數據很少且非線性時,性能較差;樸素貝葉斯更適用于小規模數據。決策樹可解釋性強,需要的數據規模小,但是穩定性較差。

4.1.6多算法比較

如表1所示,多數研究一般不會選擇單一分類器進行認知功能障礙的分類,而是會將不同的特征組合后和多個分類器進行比較,最后選出準確率最高的特征組合和分類器。Betrouni等[38]使用在低電極密度下的相對功率特征分類帕金森患者的認知障礙程度,發現NN的分類準確率比SVM高4%。而Yin等[42]采用SVM、決策樹和NN這3種算法在最優特征子集上進行MCI的識別,SVM的準確率略高于決策樹和NN。Cai等[34]計算基于頻率和時間的多層腦網絡的參與系數特征和聚類系數特征分類AD和HC,在線性SVM、NN、樸素貝葉斯和LDA分類器中,SVM和LDA的平均準確率最高,達到了92.5%。Ieracitano等[39]將小波變換和雙譜分析得到的特征串聯后輸入分類模型,MLP的分類性能高于自動編碼器、邏輯回歸和SVM。Oltu等[47]計算腦電信號各頻段的功率譜特征和相干性特征輸入SVM、NN、決策樹、袋裝樹這4種模型中分類AD、MCI和健康人,袋裝樹為最佳分類算法,準確率為96.5%。Siuly等[19]分析了ELM、SVM和NN的性能,ELM的性能最好,準確率高于其他兩種,運算速度也最快。主要原因是ELM無須迭代調優,無須用戶干預,泛化性能有所提高;而SVM和NN等需要手動調參,比較麻煩且更容易產生過擬合結果。

4.2 改進的機器學習方法

4.2.1隨機森林

隨機森林是一種基于決策樹的集成學習方法,每次迭代時從數據的一個隨機子集中產生一個不同的分類樹,并且在樹的每個節點上,選擇一個預測變量的隨機子集,由此構造多棵樹,將這些樹的分類結果結合得到最終的預測結果。隨機森林結合了決策樹的簡單性與靈活性,顯著提高了準確性,有效解決了決策樹過擬合的問題;并且隨機森林的學習過程快,對缺失數據和不平衡的數據表現比較穩健,能夠很好地預測較多的解釋變量[51]。Tzimourta等[29]評估了MLP、NN、SVM、樸素貝葉斯、隨機森林和決策樹這5種分類器,將腦電信號的時域、頻域和非線性特征作為輸入分類AD和HC,隨機森林在多個分類任務中的平均準確率最高。與決策樹相比,隨機森林泛化性更好,但是由于計算過程的性質,擁有大量的樹結構,因此處理速度慢,實時應用效率低。

4.2.2梯度提升樹

梯度提升樹是一類基于決策樹的梯度提升算法,利用增強算法校正單個決策樹的低預測能力,以迭代的方式結合多個弱決策樹的結果。與隨機森林相比,梯度增強樹的每個決策樹按順序串行而非獨立并行訓練,它的思想是讓每個連續的決策樹從前面的決策樹預測錯誤中學習,再通過適當選擇權重進行加權求和,聚合每個決策樹生成的預測結果;因此它的學習過程比隨機森林更慢,但在實踐中的準確率更高[51]。Tavares等[33]基于腦電信號各頻段的功率譜特征比較了邏輯回歸、SVM、隨機森林、決策樹和梯度提升樹等8個機器學習算法,發現梯度提升樹針對高維度特征時表現最好,準確率可以達到97.14%。可以發現,梯度提升樹相較于隨機森林,更適用于高維度特征,準確率更高,但是它的參數調整復雜,無法并行訓練,訓練時間更長。

4.2.3集成稀疏學習器

Williams等[4]提出了一種集成稀疏分類器(Ensemble Sparse Classifier, ESC)處理高維數據特征。ESC是許多弱線性分類器的集合,其中每個線性分類器的性能僅略優于隨機選擇。每個線性分類器通過在給定的樣本子集中搜索最優特征集作出分類決策,ESC對所有線性分類器所做的決策線性組合進行準確的分類。ESC可以有效利用高維生物信號數據的稀疏性,無須手動選擇任何特征。與傳統的SVM、LDA等分類方法相比,ESC利用數據的稀疏性為每個弱學習者識別一組次優特征,能夠有效解決特征稀疏以及統計不顯著的問題。隨著特征向量維數的增加,ESC算法的有效性更加突出。

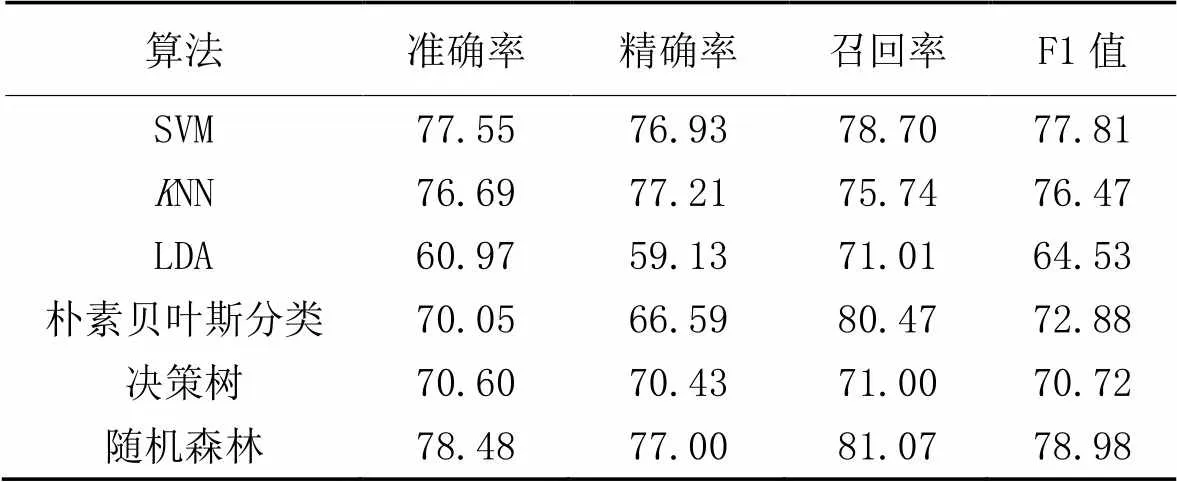

為了進一步比較算法分類性能優劣,通過自行實驗進行基于上述5類經典機器學習算法和隨機森林算法的認知功能障礙分類,得到各分類算法的分類性能如表3所示。實驗數據來自自行采集的輕度認知功能障礙患者和相同條件的健康受試者的靜息態閉眼腦電信號,經過數據預處理后以10 s一段的數據為一個樣本,得到330個樣本(患者169個和正常161個)。研究結果表明,枕頂葉腦區可以有效區分認知功能障礙患者,由于訓練樣本數的限制降低特征維度,實驗選擇的特征為枕葉Pz單通道δ、θ、α、β這4個頻段的相對功率[13]。分類指標主要為準確率、精確率、召回率和F1值。可以發現,經典機器學習算法中SVM的總體表現最好,這也和大多數研究表現結果一致,說明了它具有良好的適用性和泛化性;其次是NN、樸素貝葉斯分類和決策樹,LDA表現最差,說明針對本數據集這幾個方法并沒有較強的適用性。與其他經典機器學習方法相比,SVM在認知功能障礙識別中應用最為廣泛,主要原因是它具有良好的分類性能、魯棒性和泛化性,對腦電信號這類高維特征有更好的適用性。而集成學習方面,選擇隨機森林訓練,效果優于SVM,說明集成學習可以有效提高分類性能。

表3 經典機器學習算法和隨機森林算法的分類準確率 單位:%

但是,并沒有某個算法是絕對的最優選擇。因為數據采集和特征選擇不一樣,導致各個分類算法在不同研究中的性能表現有差異。即便是同一種算法,也可能因為參數設置導致分類效果不同。因此,越來越多的研究應用多個算法進行比較,以得到分類效果最佳的算法。

4.3 深度學習方法

由于腦電信號存在空間分辨率和信噪比較低的缺點,對機器學習的分類準確性提出了較高的挑戰,導致經典機器學習算法在認知功能障礙識別中的應用存在一些局限性。例如,在傳統的機器學習算法中,特征提取和特征分類是分開的兩個步驟,并且需要研究人員具備更多的經驗和先驗知識。深度學習則可以結合特征分類和提取,利用深度神經網絡直接提取相關特征,一步完成腦電信號處理。直接處理原始數據并自動提取和選擇特征的能力是深度學習方法應用越來越廣泛的原因之一。此外,深度學習算法適應性和可移植性好,有著超強的學習能力和表征能力。ANN、RNN和CNN是認知功能障礙識別中被廣泛使用的深度學習方法。

4.3.1人工神經網絡

除了傳統的機器學習方法外,神經網絡和深度學習在認知功能障礙的分類應用上也越來越廣泛。深度學習模型可以挖掘數據更多的潛在特征,提高分類性能。ANN從信息處理角度抽象人腦神經元網絡,按不同的連接方式組成不同的網絡,具有強大的自學習和自適應能力,以及較高的容錯性。Rutkowski等[18]將4個通道的多尺度熵特征輸入基于密集連接的全連接深度神經網絡分類MCI和HC,平均準確率超過80%。Santos等[48]計算相對功率和非線性特征輸入由多項式核SVM和兩層神經網絡組成的三項分類器中,總體準確率達到了92.6%。Rodrigues等[15]將時頻特征通過遺傳算法進行特征選擇后輸入代理決策樹、SVM和ANN分類器,ANN分類器的性能最好,準確率為95.55%,并有較好的泛化性能。

4.3.2循環神經網絡

RNN包含的循環層可以記憶之前的信息,并基于這些信息預測當前的輸入,而腦電信號中可能存在重復出現的模式或特征,因此RNN在處理腦電時間序列信號上有良好表現。此外RNN可以學習序列數據的長期依賴關系,而腦電信號是人腦活動的反映,其中包含大量的長期依賴關系,使用RNN可以學習并預測這些長期依賴關系。常見的用于認知功能障礙分類中的RNN主要是長短期記憶(Long Short-Term Memory, LSTM)網絡和門控循環單元(Gated Recurrent Unit, GRU)。Sridhar等[44]將多個刺激試驗的腦電信號通過PLA降維,輸入深度雙向LSTM神經網絡,發現大多數特征在40~60歲年齡段的分類準確率最高。Alvi等[52]設計了20個不同的LSTM模型進行MCI患者的識別,準確率最高為96.41%。Alvi等[53]又比較GRU、LSTM、SVM和NN對MCI的分類效果,GRU的分類效果最好,LSTM接近,而SVM和NN較差。

4.3.3卷積神經網絡

CNN作為圖像分類和識別的研究熱點之一,在圖像分類上表現良好。通過與圖像像素卷積,直接從圖像像素中提取圖像特征,能夠有效處理輸入的二維數據的復雜性。不少研究者嘗試將腦電信號特征轉換成二維圖像輸入卷積神經網絡進行識別分類,并得到較好的分類效果。Bi等[8]提出了基于多任務框架下的判別式收縮脈沖實值深層卷積玻爾茲曼機用于AD的早期診斷,二維功率譜圖像作為特征輸入,達到95.04%的準確性。Huggins等[43]將腦電信號進行小波變換后轉換為時頻圖,將多個通道的時頻圖拼接后輸入改進的AlexNet模型中,AD的分類準確率達到99.3%±0.4%,MCI和健康人群分別為98.3%±0.6%和98.8%±0.5%。Ieracitano等[39]計算各通道的功率譜密度并轉換為二維灰度圖像,輸入設計的CNN中對AD、MCI和HC分類,二分類的平均準確率為89.8%,三分類的準確率為83.3%。Mazrooei等[40]提取腦電信號Pz、Cz和Fz這3個通道的線性和非線性特征,輸入LDA、Elman神經網絡和CNN這3種模型識別輕度AD患者,CNN的性能優于LDA和Elman,而且Pz通道的準確率較高。Wei等[37]構建一個引入混合注意模塊CBAM(Convolutional Block Attention Module)的CNN模型對MCI和HC分類,采用卷積核提取腦電信號特征,通過混合注意模塊充分利用特征的潛在信息,此外保留卷積層的原始特征,以增加網絡的豐富性,實驗結果表明,它比現有算法具有明顯的優越性,具有更高的識別精度。Fouladi等[45]提出了改進CNN和基于自編碼器的CNN用于AD、MCI和HC分類,所提的改進CNN比基于自編碼器的CNN表現得更準確。Drage等[49]計算不同時間長度的腦電信號的基于相關系數和復雜度的灰度圖,并輸入AlexNet模型,使用5 s的相關系數圖像作為輸入特征時,分類準確率最高可達98.13%。

CNN不僅具有良好的分類性能,而且易于進行迭代訓練,因此越來越受到腦電研究人員的青睞。但是CNN可能由于過度置信存在高假陽性率的問題,而且訓練CNN可能需要大量的數據支撐,一個簡單的模型訓練就需要消耗大量時間;此外,CNN包含許多超參數,導致計算復雜性增加和參數調整困難。

總體地,深度學習較傳統的機器學習方法有著更好的分類性能,無須進行復雜的特征工程,可以對缺少標簽的數據進行無監督學習,盡可能挖掘數據的潛在特征,在處理腦電這一復雜生理信號時有明顯優勢。但是與非深度學習模型相比,深度學習模型的正確訓練需要更多的數據支撐,因此研究人員需要收集盡可能多的真實腦電數據,以確保數據集的多樣性,和減少腦電信號中個體間差異的影響,使模型更加健壯。其次,深度學習算法高度復雜,對硬件設施要求高,并且作為黑箱模型,可解釋性差。在基于腦電信號的認知功能障礙識別分類研究中,并不只追求高準確性這一目標,更希望通過模型獲取有關疾病狀態的信息,通過腦電特征揭示神經機制。因此,深度學習需要繼續提高可解釋性,成為研究神經機制的強大工具。

5 最新進展

目前,腦機接口作為一種利用實時的腦電信號提高、復原或者替代身體和認知能力的技術,具有實時反饋性,可以改善神經認知功能,逐漸被應用于認知康復領域。將神經反饋訓練和腦機接口結合,可以提供基于腦電信號的實時反饋,能夠可視化識別受試者當前估計的認知狀態。因此,受試者可以通過腦機接口學習如何調節他們的大腦腦電信號活動,以完成不同的認知訓練任務,從而達到改善認知功能的目的。McLaughlin等[54]通過具有神經反饋訓練的腦機接口系統,使用P300的拼寫范式實驗干預輕度AD患者,初步證明可行性。Jirayucharoensak等[55]提出的基于游戲的神經反饋訓練系統,證實在改善健康老年婦女和MCI女性認知功能的特定領域和持續注意力能力方面具有臨床療效,可以作為一種增強MCI患者和健康老年受試者認知表現的替代療法。

基于腦電信號的認知功能障礙分類識別看重分類算法的準確率,高準確率保證分類模型的臨床實用性;而腦機接口更看重分類算法的運算速度,可以相對犧牲部分準確率以保證高效的實時反饋。高精度和高速率的統一是腦機接口不斷追求的方向;不僅如此,可以開發多元的反饋訓練,幫助受試者在訓練中加強更多認知技能,有益于改善多個認知領域的功能。

6 總結及未來展望

本文檢索了近年來通過腦電信號對認知功能障礙患者進行識別分類的文獻,對常用的腦電特征和分類方法進行了歸納總結。大部分研究都達到滿意的分類效果,尤其對AD患者,腦電信號完全可以成為AD患者早期診斷強有力的工具之一。在腦電信號的特征提取上,除了傳統分析方法提取的五類特征外,研究者們嘗試不同的特征組合以及提出新的腦電特征提高性能。在機器學習分類方法上,SVM被廣泛應用,分類表現不錯。而深度學習也因為不需要特征工程及泛化能力強等優點逐漸被應用于認知功能障礙患者的識別分類研究領域。

6.1 存在的問題

1)實驗研究方法差異性高,橫向比較困難。

由于腦電信號的高便攜性和可及性,研究人員更傾向于自行獲取數據,這導致存在大量不同的實驗設置[56]。從被試篩選,到腦電信號采集,再到數據預處理都顯著不同。被試的篩選標準并不統一,人口學和臨床特征也存在差異。腦電信號記錄的時間長度跨度大,從幾秒到幾分鐘,并且電極數量和位置等硬件設備也各不相同。而預處理過程中需要人工剔除偽影,該過程存在不可復制性[57]。所有細微的差異都會影響實驗結果,直接后果是大多數研究只能在本研究的數據集上進行分析,實驗結果橫向比較存在困難,并不能保證該結果的真實性和可推廣性,因此無法分析在認知功能障礙識別上最優的特征組合和分類器。

2)樣本量太少,存在過擬合和泛化性低等問題。

大多數研究都存在樣本量太少的問題。腦電信號樣本數量是限制分類性能的重要因素。基于更大范圍的樣本可以得出更可靠的結論,尤其是通過深度學習訓練更有效的分類模型時,需要更多的腦電數據進行支撐。雖然腦電信號采集與功能核磁共振等相比較為方便,但是采集腦電信號過程中也存在一些限制,對被采集者和周圍環境等有一定的要求,導致腦電信號樣本數量受到限制。此外,采集過程中不可控的環境因素會對腦電信號造成不同程度的干擾,預處理步驟尤為關鍵。雖然已經能夠實現腦電信號自動預處理,但為了得到更加干凈的腦電信號,仍需要手動對腦電信號進行篩查,這也導致采集腦電信號的工作量增加。并且大多數研究分類模型的高分類準確率僅針對該研究的小樣本數據集,難以保持穩定的泛化能力,腦電信號的個體差異也使得很難獲得普遍適用的一般模型,各個研究的模型效果也無法進行有效的對比分析[58]。

3)缺乏分類模型的創新。

可以觀察到檢索的文獻中對特征提取階段的重視程度較高,而對分類階段的重視程度較低,并且缺乏對分類模型的創新。大部分都是基于目前常有的分類方法進行應用,只是對模型的參數進行修改,并未提出更好的分類模型解決目前的分類方法存在的弊端。

6.2 未來研究展望

本文認為基于腦電信號的認知功能障礙識別分類研究未來將在以下方面繼續展開。

1)希望未來研究者們能夠共同創建一個免費公開共享的、數據量大的認知功能障礙患者腦電數據庫,基于多中心、多實驗條件的腦電信號展開進一步研究,并且在腦電信號數據收集和實驗方案方面開展標準化工作,減少腦電信號受其他因素的干擾。

2)優化特征提取和分類方法。各個研究在特征處理和分類方法上各有優點和不足,還需要繼續通過更多的腦電信號分析方法挖掘更具代表性的腦電特征,尋找更適配的分類方法,并在大數據庫進行模型優化。

3)進行多模態特征融合。目前將腦電信號和其他生理數據特征融合的應用較少,需要更進一步的探索。將腦電信號與核磁共振成像以及功能性近紅外光譜等數據進行多模態融合[59-61],互補特征信息,可增大時間和空間分辨率,有效提升識別分類精度。

4)結合不同的認知刺激范式,以更好地探索認知變化[62]。由于認知功能障礙會影響大腦的多個認知區域,單一的靜息態腦電信號無法全面體現患者的認知功能變化。根據患者的疾病發展程度采用不同的實驗范式,精確反映患者的認知變化。

5)進行縱向研究,挖掘能夠反映疾病進展的敏感特征,對認知功能障礙的進展程度進行預測。目前的研究都是針對MCI和AD患者的可分性展開,屬于橫向的比較和分類。認知功能障礙的嚴重程度是在不斷發展的,未來可以對認知功能障礙的嚴重程度進行預測,實現對患者當前的認知損害程度的精確評估,從而更加有針對性地進行干預,并對干預措施的有效程度進行評價。

6)開發更加先進的深度學習方法,除優化常見的模型架構之外,可以通過集成學習的方法對目前研究中表現良好的分類器進行組合,得到更全面泛化性更好的分類模型,更能適應各種規模的數據集。隨機子空間集成方法適用特征維度遠大于樣本數量的情況,很適合腦電信號這類高維度特征,Rao等[63]在基于腦電信號的疲勞檢測中利用隨機子空間判別集成學習模型得到最高的準確率和最好的魯棒性。除此之外,可利用深度Q網絡等算法這類深度學習和強化學習結合的算法,進行未來腦機接口應用場景下的模型優化,Ming等[64]基于深度Q網絡設計的關于疲勞估計模型證實能夠較好地根據測試腦電信號追蹤到大腦狀態的變化。其次,深度學習算法的改進需要不斷匹配腦科學機制的進步。無監督或半監督深度學習方法也需要不斷開發,以應用于缺失或不準確標記的腦電數據。通過綜合利用不同算法的優勢,充分挖掘腦電信號的潛力,實現更高的分類性能,逐步應用于臨床實踐中。

7 結語

本文從腦電特征提取和分類方法兩方面出發,總結基于腦電信號的認知功能障礙識別分類的研究進展,同時指出現有研究中的不足,提出未來發展方向。在目前已有的研究成果之上,未來繼續深入研究,優化分類模型,探索增加泛化性和穩定性的有效方法,并逐步應用于臨床進行輔助診斷,實現腦電信號在認知功能障礙識別研究上的臨床應用價值。

[1] UHLHAAS P J, SINGER W. Neural synchrony in brain disorders: relevance for cognitive dysfunctions and pathophysiology[J]. Neuron, 2006, 52(1): 155-168.

[2] FERREIRA-VIEIRA T H, GUIMARAES I M, SILVA F R, et al. Alzheimer’s disease: targeting the cholinergic system[J]. Current Neuropharmacology, 2016, 14(1): 101-115.

[3] KHATUN S, MORSHED B I, BIDELMAN G M. Single channel EEG time-frequency features to detect Mild Cognitive Impairment[C]// Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. Piscataway: IEEE, 2017: 437-442.

[4] WILLIAMS P, WHITE A, MERINO R B, et al. Facial recognition task for the classification of mild cognitive impairment with ensemble sparse classifier[C]// Proceedings of the 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway: IEEE, 2019: 2242-2245.

[5] LI Y, XIAO S, LI Y, et al. Classification of Mild Cognitive Impairment from multi-domain features of resting-state EEG[C]// Proceedings of the 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway: IEEE, 2020: 256-259.

[6] SAFI M S, SAFI S M M. Early detection of Alzheimer’s disease from EEG signals using Hjorth parameters[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 65: No.102338.

[7] RUIZ-GóMEZ S J, GóMEZ C, POZA J, et al. Automated multiclass classification of spontaneous EEG activity in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment[J]. Entropy, 2018, 20(1): No.35.

[8] BI X, WANG H. Early Alzheimer’s disease diagnosis based on EEG spectral images using deep learning[J]. Neural Networks, 2019, 114: 119-135.

[9] TRINH T T, TSAI C F, HSIAO Y T, et al. Identifying individuals with mild cognitive impairment using working memory-induced intra-subject variability of resting-state EEGs[J]. Frontiers in Computational Neuroscience, 2021, 15: No.700467.

[10] HSIAO Y T, TSAI C F, WU C T, et al. MCI detection using kernel eigen-relative-power features of EEG signals[J]. Actuators, 2021, 10(7): No.152.

[11] 武俠,鐘楚鵬,丁玉瓏,等. 利用時頻分析研究非相位鎖定腦電活動[J]. 心理科學進展, 2018, 26(8): 1349-1364.(WU X, ZHONG C P, DING Y L, et al. Application of time-frequency analysis in investigating non-phase locked components of EEG[J]. Advances in Psychological Science, 2018, 26(8): 1349-1364.)

[12] FISCON G, WEITSCHEK E, CIALINI A, et al. Combining EEG signal processing with supervised methods for Alzheimer’s patients classification[J]. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2018, 18: No.35.

[13] DURONGBHAN P, ZHAO Y, CHEN L, et al. A dementia classification framework using frequency and time-frequency features based on EEG signals[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(5): 826-835.

[14] IERACITANO C, MAMMONE N, BRAMANTI A, et al. A time-frequency based machine learning system for brain states classification via EEG signal processing[C]// Proceedings of the 2019 International Joint Conference on Neural Networks. Piscataway: IEEE, 2019: 1-8.

[15] RODRIGUES P M, BISPO B C, GARRETT C, et al. Lacsogram: a new EEG tool to diagnose Alzheimer’s disease[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021, 25(9): 3384-3395.

[16] 曹銳. 非線性與復雜網絡理論在腦電數據分析中的應用研究[D]. 太原:太原理工大學, 2014: 4-5.(CAO R. Nonlinear and complex network theory in the Application of EEG data analysis research[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2014: 4-5.)

[17] DING Y, CHU Y, LIU M, et al. Fully automated discrimination of Alzheimer’s disease using resting-state electroencephalography signals[J]. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2022, 12(2): 1063-1078.

[18] RUTKOWSKI T M, ABE M S, KOMENDZI?SKI T, et al. Older adult mild cognitive impairment prediction from multiscale entropy EEG patterns in reminiscent interior image working memory paradigm[C]// Proceedings of the 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway: IEEE, 2021: 6345-6348.

[19] SIULY S, AL?IN ? F, KABIR E, et al. A new framework for automatic detection of patients with mild cognitive impairment using resting-state EEG signals[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2020, 28(9): 1966-1976.

[20] ?EKER M, ?ZBEK Y, YENER G, et al. Complexity of EEG dynamics for early diagnosis of Alzheimer’s disease using permutation entropy neuromarker[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2021, 206: No.106116.

[21] AMEZQUITA-SáNCHEZ J P, MAMMONE N, MORABITO F C, et al. A novel methodology for automated differential diagnosis of mild cognitive impairment and the Alzheimer’s disease using EEG signals[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2019, 322: 88-95.

[22] 李莉,陳靜靜,鄭旭媛. 基于同步似然分析的阿爾茨海默癥靜息態腦電功能連接特性的研究[J]. 生物醫學工程學雜志, 2015, 32(5):952-957.(LI L, CHEN J J, ZHENG X Y. Study on brain functional connectivity using resting state electroencephalogram based on synchronization likelihood in Alzheimer’s disease[J]. Journal of Biomedical Engineering, 2015, 32(5): 952-957.)

[23] SU R, LI X, LI Z, et al. Constructing biomarker for early diagnosis of aMCI based on combination of multiscale fuzzy entropy and functional brain connectivity[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 70: No.103000.

[24] SONG Z, DENG B, WANG J, et al. Biomarkers for Alzheimer’s disease defined by a novel brain functional network measure[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019, 66(1): 41-49.

[25] VECCHIO F, MIRAGLIA F, ALù F, et al. Classification of Alzheimer’s disease with respect to physiological aging with innovative EEG biomarkers in a machine learning implementation[J]. Journal of Alzheimer’s Disease, 2020, 75(4): 1253-1261.

[26] YU H, ZHU L, CAI L, et al. Identification of Alzheimer’s EEG with a WVG network-based fuzzy learning approach[J]. Frontiers in Neuroscience, 2020, 14: No.641.

[27] LI X, YANG C, XIE P, et al. The diagnosis of amnestic mild cognitive impairment by combining the characteristics of brain functional network and support vector machine classifier[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2021, 363: No.109334.

[28] NOBUKAWA S, YAMANISHI T, KASAKAWA S, et al. Classification methods based on complexity and synchronization of electroencephalography signals in Alzheimer’s disease[J]. Frontiers in Psychiatry, 2020, 11: No.255.

[29] TZIMOURTA K D, GIANNAKEAS N, TZALLAS A T, et al. EEG window length evaluation for the detection of Alzheimer’s disease over different brain regions[J]. Brain Sciences, 2019, 9(4): No.81.

[30] FAN M, YANG A C, FUH J L, et al. Topological pattern recognition of severe Alzheimer’s disease via regularized supervised learning of EEG complexity[J]. Frontiers in Neuroscience, 2018, 12: No.685.

[31] IERACITANO C, MAMMONE N, HUSSAIN A, et al. A novel multi-modal machine learning based approach for automatic classification of EEG recordings in dementia[J]. Neural Networks, 2020, 123:176-190.

[32] TRAMBAIOLLI L R, SPOLA?R N, LORENA A C, et al. Feature selection before EEG classification supports the diagnosis of Alzheimer’s disease[J]. Clinical Neurophysiology, 2017, 128(10): 2058-2067.

[33] TAVARES G, SAN-MARTIN R, IANOF J N, et al. Improvement in the automatic classification of Alzheimer’s disease using EEG after feature selection[C]// Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Piscataway: IEEE, 2019: 1264-1269.

[34] CAI L, WEI X, LIU J, et al. Functional integration and segregation in multiplex brain networks for Alzheimer’s disease[J]. Frontiers in Neuroscience, 2020, 14: No.51.

[35] KHATUN S, MORSHED B I, BIDELMAN G M. A single-channel EEG-based approach to detect mild cognitive impairment via speech-evoked brain responses[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(5): 1063-1070.

[36] DeTURE M A, DICKSON D W. The neuropathological diagnosis of Alzheimer’s disease[J]. Molecular Neurodegeneration, 2019, 14: No.32.

[37] WEI J, XIAO W, ZHANG S, et al. Mild cognitive impairment classification convolutional neural network with attention mechanism[C]// Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Control and Automation. Piscataway: IEEE, 2020: 1074-1078.

[38] BETROUNI N, DELVAL A, CHATON L, et al. Electroencephalography-based machine learning for cognitive profiling in Parkinson’s disease: preliminary results[J]. Movement Disorders, 2019, 34(2): 210-217.

[39] IERACITANO C, MAMMONE N, BRAMANTI A, et al. A Convolutional Neural Network approach for classification of dementia stages based on 2D-spectral representation of EEG recordings[J]. Neurocomputing, 2019, 323: 96-107.

[40] MAZROOEI RAD E, AZARNOOSH M, GHOSHUNI M, et al. Diagnosis of mild Alzheimer’s disease by EEG and ERP signals using linear and nonlinear classifiers[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 70: No.103049.

[41] ZHANG J, GAO Y, HE X, et al. Identifying Parkinson’s disease with mild cognitive impairment by using combined MR imaging and electroencephalogram[J]. European Radiology, 2021, 31(10): 7386-7394.

[42] YIN J, CAO J, SIULY S, et al. An integrated MCI detection framework based on spectral-temporal analysis[J]. International Journal of Automation and Computing, 2019, 16(6): 786-799.

[43] HUGGINS C J, ESCUDERO J, PARRA M A, et al. Deep learning of resting-state electroencephalogram signals for three-class classification of Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment and healthy ageing[J]. Journal of Neural Engineering, 2021, 18(4): No.046087.

[44] SRIDHAR S, MANIAN V. EEG and deep learning based brain cognitive function classification[J]. Computers, 2020, 9(4): No.104.

[45] FOULADI S, SAFAEI A A, MAMMONE N, et al. Efficient deep neural networks for classification of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment from scalp EEG recordings[J]. Cognitive Computation, 2022, 14(4):1247-1268.

[46] KASHEFPOOR M, RABBANI H, BAREKATAIN M. Supervised dictionary learning of EEG signals for mild cognitive impairment diagnosis[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2019, 53: No.101559.

[47] OLTU B, AK?AHIN M F, KIBARO?LU S. A novel electroencephalography based approach for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment detection[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 63: No.102223.

[48] SANTOS TOURAL J E, MONTOYA PEDRóN A, MARA?óN REYES E J. Classification among healthy, mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease subjects based on wavelet entropy and relative beta and theta power[J]. Pattern Analysis and Applications, 2021, 24(2): 413-422.

[49] DRAGE R, ESCUDERO J, PARRA M A, et al. A novel deep learning approach using AlexNet for the classification of electroencephalograms in Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment[C]// Proceedings of the 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Piscataway: IEEE, 2022: 3175-3178.

[50] 周志華. 機器學習[M]. 北京:清華大學出版社, 2016:60.(ZHOU Z H. Machine Learning[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2016: 60.)

[51] BREIMAN L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[52] ALVI A M, SIULY S, WANG H. A long short-term memory based framework for early detection of mild cognitive impairment from EEG signals[J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2023, 7(2): 375-388.

[53] ALVI A M, SIULY S, WANG H, et al. A deep learning based framework for diagnosis of mild cognitive impairment[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 248: No.108815.

[54] McLAUGHLIN D, KLEE D, MEMMOTT T, et al. Methodology and preliminary data on feasibility of a neurofeedback protocol to improve visual attention to letters in mild Alzheimer’s disease[J]. Contemporary Clinical Trials Communications, 2022, 28: No.100950.

[55] JIRAYUCHAROENSAK S, ISRASENA P, PAN-NGUM S, et al. A game-based neurofeedback training system to enhance cognitive performance in healthy elderly subjects and in patients with amnestic mild cognitive impairment[J]. Clinical Interventions in Aging, 2019, 14: 347-360.

[56] TANVEER M, RICHHARIYA B, KHAN R U, et al. Machine learning techniques for the diagnosis of Alzheimer’s disease: a review[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, 2020, 16(1s): No.30.

[57] CASSANI R, ESTARELLAS M, SAN-MARTIN R, et al. Systematic review on resting-state EEG for Alzheimer’s disease diagnosis and progression assessment[J]. Disease Markers, 2018, 2018: No.5174815.

[58] LAW Z K, TODD C, MEHRARAM R, et al. The role of EEG in the diagnosis, prognosis and clinical correlations of dementia with Lewy bodies — a systematic review[J]. Diagnostics, 2020, 10(9): No.616.

[59] JESUS B, Jr., CASSANI R, McGEOWN W J, et al. Multimodal prediction of Alzheimer’s disease severity level based on resting-state EEG and structural MRI[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2021, 15: No.700627.

[60] CICALESE A C, LI R, AHMADI M B, et al. An EEG-fNIRS hybridization technique in the four-class classification of Alzheimer’s disease[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2020, 336: No.108618.

[61] HO T K K, KIM M, JEON Y, et al. Improving the multi‐class classification of Alzheimer’s disease with machine learning‐based techniques: an EEG-fNIRS hybridization study[J]. Alzheimer’s and Dementia, 2021, 17(S7): No.e057565.

[62] YANG S, BORNOT J M S, WONG-LIN K, et al. M/EEG-based bio-markers to predict the MCI and Alzheimer’s disease: a review from the ML perspective[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019, 66(10): 2924-2935.

[63] RAO S, LI K, WU J, et al. Application of ensemble learning in EEG signal analysis of fatigue driving[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1744(4): No.042193.

[64] MING Y, WU D, WANG Y K, et al. EEG-based drowsiness estimation for driving safety using deep Q-learning[J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2021, 5(4): 583-594.

Review on advances in recognition and classification of cognitive impairment based on EEG signals

ZHANG Junpeng1, SHI Yujie1, JANG Rui1, DONG Jingjing2, QIU Changjian3*

(1,,610065,;2,’,200052,;3,,610041,)

Early detection and timely intervention of cognitive impairment are crucial to slow down the progress of the disease. The ElectroEncephaloGraphy (EEG) signal has become an important tool for the investigation of biomarkers of cognitive diseases due to its high temporal resolution and easy acquisition. Compared with the traditional biomarker recognition method, the machine learning method has higher accuracy and better stability for the recognition and classification of cognitive impairment based on EEG signals. Aiming at the relevant research literature on the recognition and classification of cognitive impairment based on EEG signals in the past three years, firstly, from the perspectives of five categories of EEG features commonly used in the recognition and classification of cognitive impairment, including time domain, frequency domain, combination of time and frequency domains, nonlinear dynamics, functional connectivity and brain network, more representative EEG features were found. Then, the currently commonly used classification methods based on machine learning and deep learning, such as Support Vector Machine (SVM), Linear Discriminant Analysis (LDA),-Nearest Neighbor (NN) and Artificial Neural Network (ANN), as well as their performance were summarized. Finally, the current problems in different kinds of studies were analyzed, and the future research directions in this field were prospected, thereby providing reference for the follow-up research on the recognition and classification of cognitive impairment based on EEG signals.

ElectroEncephaloGraphy (EEG) signal; machine learning; cognitive impairment; deep learning; feature extraction

This work is partially supported by Key Project of Mathematics Tianyuan Foundation of National Natural Science Foundation of China (12126606), Key Research and Development Project of Department of Science and Technology of Sichuan Province (2022YFS0345).

ZHANG Junpeng, born in 1975, Ph. D., associate professor. His research interests include ElectroEncephaloGraphy (EEG) based cognitive impairment assessment, electroencephalogram based individual recognition, electroencephalogram assisted diagnosis of mental disorders.

SHI Yujie, born in 1998, M. S. candidate. Her research interests include EEG data analysis.

JIANG Rui, born in 1998, M. S. candidate. His research interests include brain-computer interface, target tracking.

DONG Jingjing, born in 1984, Ph. D., deputy chief physician. Her research interests include diagnosis and treatment of secret service personnel, occupational prevention and treatment as well as cognitive assessment.

QIU Changjian, born in 1975, Ph. D., chief physician. His research interests include neuropathological mechanism and neurocognition of emotional disorders.

1001-9081(2023)10-3297-12

10.11772/j.issn.1001-9081.2022101471

2022?10?08;

2023?01?23;

國家自然科學基金數學天元基金重點專項(12126606);四川省科技廳重點研發項目(2022YFS0345)。

張軍鵬(1975—),男,陜西韓城人,副教授,博士,主要研究方向:基于腦電(EEG)的認知障礙評估、腦電圖個體識別、腦電圖輔助精神障礙診斷; 施玉杰(1998—),女,四川瀘州人,碩士研究生,主要研究方向:EGG數據分析; 蔣睿(1998—),男,江西南康人,碩士研究生,主要研究方向:腦機接口、目標跟蹤; 董靜靜(1984—),女,陜西大荔人,副主任醫師,博士,主要研究方向:特勤人員診療、職業性防治及認知評估; 邱昌建(1975—),男,四川眉山人,主任醫師,博士,主要研究方向:情緒障礙的神經病理機制及神經認知。

TP18

A

2023?02?03。