新聞資訊

國際首套300 MW先進壓縮空氣儲能系統膨脹機下線

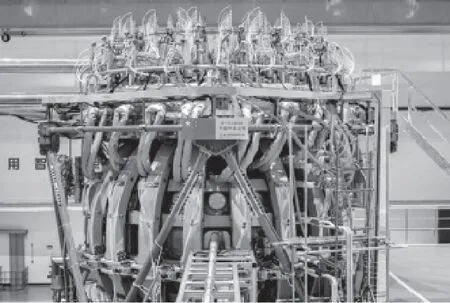

8月17日,從中國科學院工程熱物理研究所獲悉,我國在壓縮空氣儲能系統研發方面取得重大突破,由該所和中儲國能公司聯合研發的國際首套300 MW先進壓縮空氣儲能系統膨脹機完成集成測試,順利下線。

儲能技術是實現“雙碳”目標的關鍵支撐技術。“壓縮空氣儲能具有規模大、成本低、效率高、環境友好等優點,是最具發展潛力的大規模儲能技術之一。”中國科學院工程熱物理所研究員徐玉杰說,膨脹機是壓縮空氣儲能系統的核心部件,其性能對整個系統的性能具有決定性影響。

經過多年的不懈努力,研發團隊先后攻克了全三維設計、復雜軸系結構、動態調節與控制等關鍵技術難題,研制出完全自主知識產權的國際首臺300 MW先進壓縮空氣儲能系統多級高負荷膨脹機。

2023年8月初,研發團隊完成了300 MW壓縮空氣膨脹機的集成測試,各項測試結果均達到或超過設計指標,具有集成度高、效率高、啟停快、壽命長、易維護等優點。徐玉杰介紹,相比100 MW先進壓縮空氣儲能系統,300 MW先進壓縮空氣儲能系統的規模將提高3倍,單位成本會降低(20~30)%,效率提高(3~5)%。

“該300 MW壓縮空氣膨脹機的成功研制,是我國壓縮空氣儲能領域的重要里程碑,推動了我國先進壓縮空氣儲能技術邁向新的臺階,標志著國際首套300 MW先進壓縮空氣儲能國家示范項目取得重大進展。”徐玉杰說道。

(來源:科技日報)

新一代人造太陽“中國環流三號”取得重大科研進展

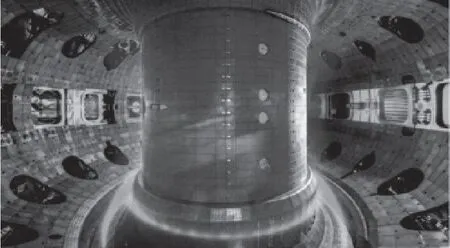

▲新一代人造太陽“中國環流三號”

8月27日,從中核集團獲悉,日前,新一代人造太陽“中國環流三號”取得重大科研進展,首次實現100萬A等離子體電流下的高約束模式運行,再次刷新我國磁約束聚變裝置運行紀錄,標志著我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。

業內人士表示,為實現聚變能源,需要提升等離子體綜合參數至聚變點火條件。磁約束核聚變中的高約束模式(H模)是一種典型的先進運行模式,被選為正在建造的國際熱核聚變試驗堆(ITER)的標準運行模式,能夠有效提升等離子體整體約束性能,提升未來聚變堆的經濟性,相較于普通的運行模式,其等離子體綜合參數可提升數倍。

▲“中國環流三號”首次實現100萬A等離子體電流下的高約束模式運行

據介紹,可控核聚變具有資源豐富、環境友好、固有安全等優勢,是目前認識到的能夠最終解決人類能源問題的途徑之一,可控核聚變是我國核能發展“熱堆—快堆—聚變堆”三步走戰略體系的組成部分,對我國經濟社會發展、國防工業建設具有重要意義。

“在實現百萬安培等離子體電流高約束模式運行的基礎上,新一代人造太陽‘中國環流三號’團隊,將進一步發展高功率加熱和電流驅動、等離子體先進運行控制等核心技術,實現堆芯級等離子體運行,研究前沿聚變物理,為我國開展聚變燃燒實驗、自主建造聚變堆奠定基礎。”中核集團相關負責人表示。

(來源:人民網)

我國半導體量子計算芯片封裝技術進入全新階段

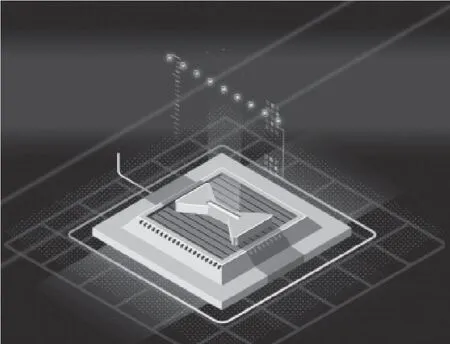

8月10日,從量子計算芯片安徽省重點實驗室獲悉,我國科研團隊成功研制出第一代商業級半導體量子芯片電路載板,該載板最大可支持6比特半導體量子芯片的封裝和測試需求,使半導體量子芯片可更高效地與其他量子計算機關鍵核心部件交互聯通,將充分發揮半導體量子芯片的強大性能。

量子計算機具有比傳統計算機更高效的計算能力和更快的運算速度,在多種不同技術路線中,半導體量子計算因其自旋量子比特尺寸小、良好的可擴展性、與現代半導體工藝技術兼容等優點,被視為有望實現大規模量子計算機處理器的強有力候選之一。

據了解,要實現半導體量子計算,需要該體系下穩定、可控的量子比特,芯片載板則扮演了支持量子芯片與外界測量鏈路及測控設備建立穩定連接的關鍵角色。但該領域資金投入大、技術壁壘高導致整體研發周期長、研發難度大。目前國際上生產半導體量子芯片載板的僅有丹麥一家量子計算硬件公司。

“量子芯片載板是量子芯片封裝中不可或缺的一部分,量子芯片的載版就好比城市的‘地基’,它能夠為半導體量子芯片提供基礎支撐和信號連接,其上集成的電路和器件可有效提升量子比特信號讀取的信噪比和讀出保真度,確保量子芯片穩定運行。該載板高度集成的各類量子功能器件和電路功能單元,極大地提升了量子芯片的操控性能。”量子計算芯片安徽省重點實驗室副主任賈志龍介紹,“研發出這款半導體量子芯片電路載板可以大大節約我國在半導體量子計算技術路線的研發生產成本,也標志著我國半導體量子計算芯片封裝技術進入全新階段。”

(來源:光明日報)

空間應用成果頻現 航天技術創新“更好更快 更省”

8月18日,中國載人航天工程辦公室召開載人航天工程空間應用與發展情況介紹會,中國載人航天工程新聞發言人林西強介紹,目前,國家太空實驗室已正式運行,空間應用有序展開、成果頻現。截至目前,空間站在軌空間科學研究與應用項目涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術領域,部分項目已取得階段性應用成果。中國載人航天工程自1992年立項實施,已有4 000余項成果廣泛應用于國家各行各業。

航天技術試驗領域作為空間站應用任務的一個重要領域,有哪些代表性成果?

2017年4月至9月,航天技術試驗領域完成了“立方星在軌部署發射器試驗”等四個天舟一號試驗項目的在軌試驗,圓滿完成了天舟一號飛行任務。2022年10月,航天基礎試驗機柜隨夢天實驗艙入軌,支持各類試驗項目的在軌滾動實施,為航天新技術的創新發展提供了強大的驗證平臺,已成功完成在軌功能測試和“斯特林熱電轉換”等多個項目在軌試驗。

航天科技集團五院航天技術試驗領域相關研制人員:目前航天技術實驗領域完成了空間液態金屬的空間熱管理的技術試驗,雖然聽起來是個空間的試驗,但是其實熱控技術無處不在,我們知道有時候電腦過熱或者大功率的器件,都有這個問題,設備或者是芯片它過熱之后,包括壽命、性能以及可靠性都會有所下降,所以通過這些熱控的技術能夠使它工作得更為穩定,工作得更為可靠。

航天技術試驗領域根據領域總體研究規劃,空間站應用與發展階段將開展在軌制造與建造技術、機器人與自主系統技術、新型能源與推進技術、環控與生保系統技術、航天器共性新技術5個研究主題29個研究方向的技術試驗。

航天科技集團五院航天技術試驗領域相關研制人員:我們都希望,通過空間站這樣一個強大的試驗平臺,能夠把一些新的技術,快速通過試驗的形式獲取非常寶貴的試驗數據,基于它平臺強大的機電熱信息的能力,能夠獲取到非常多的一些數據。

(來源:央視新聞)

中國科學院:“力箭”首飛一周年 “創新X科學航班”啟航

7月28日,從中國科學院獲悉,在該院自主研制的“力箭一號”固體運載成功首飛及其搭載“創新X”系列科學試驗衛星順利入軌運行一周年之際,中國科學院微小衛星創新研究院(衛星創新院)與中科宇航公司27日在上海聯合舉行“創新X首發星在軌試驗總結會”,展示豐碩的科學與技術成果,并聯合發布“創新X科學航班”計劃,旨在開創低成本空間科學與新技術試驗的新范式,為更多全球科學家提供服務。

據中國科學院衛星創新院介紹,截至目前,“創新X”衛星已完成44項新技術在軌驗證,既包含邊緣計算型視覺芯片、InSb紅外探測器、宇航級半導體溫控等新器件技術,也包含微牛級冷氣微推、超高頻脈沖管制冷、3D打印鈦合金高壓氣儲結構、中國國產艙外無磁光纖等部組件技術,可為未來空間探測任務供豐富的新技術產品。

“創新X”首發星取得的豐碩科技成果,也為后續“航班”式搭載模式創造良好開端。中國科學院衛星創新院“創新X”衛星系統總師張永合與中科宇航有限公司總裁楊毅強共同宣布“創新X科學航班”計劃啟航,其基于“創新X”首發星的實踐經驗與成果,將繼續探索空間科學研究與技術驗證新范式。

“創新X科學航班”將面向全球征集有在軌驗證需求的新載荷、新產品,利用“力箭”的發射機會,每年搭載4顆50 kg級科學微納星、2顆100 kg級科學微小衛星、1顆600 kg級科學試驗衛星,為全球科學家、科研機構、大學、空間公司提供全鏈條搭載服務。

楊毅強稱,在“力箭”運載火箭的每次發射任務中,都會為科學試驗衛星預留專門艙位,提供靈活、便捷的入軌機會,以創新的模式,支持空間科學技術的發展。

張永合表示,“創新X科學航班”大量面向空間科學、空間應用研究的新載荷、新技術產品,長期停留在實驗室內,停留在地面試驗階段。此次火箭與衛星聯合,旨在建立可持續的低成本在軌驗證新模式,幫助更多科學家、科技工作者實現航天夢。