“三新”視域下信息性閱讀備考:困境、突破、反思

鄭菊?石修銀

摘 要 當今時代信息化特色凸顯,信息性閱讀能力要求提升,而福建省高考評價報告反饋,考生信息性閱讀答題的邏輯思維與辯證思維都存在問題,尤其是辯證思維。長期以來,信息性文本的課堂教學中也存在教學傾向不良、以練代講等教學弊端,導致備考“瓶頸”難以突破。在“新高考、新課標、新教材”的“三新”背景下,對于信息性閱讀的備考,教師可以真題為抓手,精研新課標與新教材,注重教考一致,優化備考策略。

關鍵詞 備考困境? 精研真題? 依標施教? 整固教學

2017年頒布2020年修訂的普通高中課程方案及課程標準至今已在高中階段實行多年。新教材則從2020年開始實施使用,2023年是2023屆高三師生使用新教材備考的第一年,師生面臨“新課標、新教材、新高考”三重壓力。信息性閱讀文本是一種應用于日常生活與工作的以提供信息為主要功能的文本,如說明文、新聞通訊等。相關閱讀題考查的核心能力主要是對文本信息的識別、篩選、整合與運用等。福建省高考評價報告反饋,考生對信息性閱讀文本與選項中內涵較為豐富、信息量較大的語句,不能準確理解;答題時展現的邏輯思維與辯證思維等思維能力相對薄弱。并且長期以來,教師在信息性閱讀的教學中,也明顯地存在著教學傾向不良、教學效率不高等問題。

一、信息性閱讀備考困境

語文課程設置從比重上說,文學素養類的課程內容占比大,教材也少有信息性閱讀方法策略指導。教師在日常教學中較重視的是學生文學素養的養成與提高,更多提倡積累,重視培養文學興趣、提高鑒賞能力等。且部分教師自身文章素養有所欠缺,導致教學中出現大量“以練代講”、指導答題機械模板等現象,很難對學生的信息性閱讀開展有效的訓練和指導。

從學生的角度看,信息時代下的信息性閱讀,不僅要求學生能迅速捕捉文本提供的信息,深入理解隱含的信息,而且要求學生能夠在對文本進行歸納概括的基礎上進一步反思和評價,同時要求學生能夠用批判的眼光來看待獲得的新信息,并迅速建立起文本與現實的有效關聯。但學生現有的信息性閱讀能力普遍無法達到這些要求,會有“看了三段還不知道在寫什么”“做題完全跟著感覺走”“對不對全憑運氣”等感受。學生在獲得基礎信息后,對內涵豐富、復雜的句子無法準確理解,難以辨明語句內在的邏輯,就無法對信息進行深度的關聯,導致備考陷入困境,無法突破瓶頸。

二、“三維融合”,優化備考策略

在新時代的新需求的基礎上,信息性閱讀命題發生了很大的變化,更加強調高階思維,指向問題的解決。信息性閱讀備考當回歸文本,教師將真題、課標、教材“三維融合”,適時調整備考策略,更加精準、科學地幫助學生備考,方能進一步提升備考效率,突破瓶頸。

1.把握高考育人方向,精準備考

在新高考之前使用的全國卷中,現代文閱讀題包括論述類、實用類和文學類文本。新高考卷將論述類和實用類調整為“現代文閱讀Ⅰ”的信息類文本閱讀,由此,現代文閱讀題分為信息類閱讀和文學類閱讀。此后,新高考卷信息類閱讀命題總體不變,每年在選材以及考點的選擇上略有變化。把握高考命題方向,在課堂教學中落實學科素養,精研課標和教材,切實把新課標的教育理念和基本要求貫徹落實到課堂教學的每個環節中去,是新時代背景下教育教學的基本遵循。

高考試題對教育教學具有很強的導向性。關注高考動態,研究高考真題,對于把準方向、高效備考有著十分重要的意義。通過研讀近三年教育部考試中心發布的試題評析,辨析其中關于信息性閱讀的論述,我們可以得出以下結論。

一是要落實立德樹人的根本任務。如2020年高考語文全國Ⅰ卷摘編湯一介的《“孝”作為家庭倫理的意義》,選材發掘文化資源,體現的是“中華優秀傳統文化在當代的創造性轉化和創新性發展”[1];2021年新高考語文Ⅰ卷摘編了朱光潛的《詩論》和錢鍾書的《讀〈拉奧孔〉》,附上了雕塑《拉奧孔》的圖片,圖文并茂,“讓考生在閱讀思考的同時,得到一種審美浸潤”[2];2022年新高考語文Ⅰ卷材料一節選自習近平總書記的重要講話,材料二摘編自福建籍詩人鄭敏的文學評論《新詩百年探索與后新詩潮》,強調“于思辨中弘揚中華優秀傳統文化”[3]。這些選材無論是繼承與發展中華優秀傳統文化,還是審美浸潤,又或是發展、提升思維,均是在語文學科核心素養的發展中落實立德樹人的根本任務。

二是要把握必備知識和關鍵能力。2019年教育部考試中心發布的《中國高考評價體系》系統而完整地闡釋了高考評價的原則、功能和路徑。作為高考考查重要內容的語文學科關鍵能力,主要呈現在閱讀和表達兩個方面。在“一核四層四翼”的高考評價體系觀照下,信息性文本閱讀的必備知識有文本特征、信息類型、核心概念等;關鍵能力要求能夠把握主要觀點,分析、評價觀點和材料的關系,評估作者的寫作意圖等;四大語文學科素養中思維的發展與提升較為凸顯;“四翼”即“基礎性、綜合性、應用性、創新性”,其中綜合性、應用性較為凸顯。

三是要注重信息思維能力的提升。信息性文本閱讀在2020年高考語文全國Ⅰ卷中的題型設置為5道選擇題、1道主觀題,考點涉及理解并分析文中重要信息、分析文章結構、篩選并整合文中信息等;2021年新高考語文Ⅰ卷中的題型設置調整為3道選擇題、2道主觀題,考點較上一年新增了知識點的遷移運用;2022年新高考語文Ⅰ卷中的題型設置延續了上一年的3道選擇題、2道主觀題,考點較上一年新增了拓展探究能力考查。由此得知,信息性文本閱讀的考查點以信息的獲取與整合為基礎,有著非常鮮明的文本特征和屬性,近年來的高考命題加強了對綜合運用、探究等高階思維能力的考查。

2.精研課標,落實學科核心素養

《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》中對信息性閱讀的要求表述較明確的共有五處:學習任務群7“實用性閱讀與交流”、學習任務群12“科學與文化論著研習”、“必修課程學習要求”、學業質量水平4-2級質量描述、“學業水平考試與高考命題建議”。[4]其中,學習任務群7“實用性閱讀與交流”指向的是實用性語文的學習;學習任務群12“科學與文化論著研習”指向的是自然科學和社會科學論文、著作的研習;“必修課程學習要求”中對實用類文本和論述類文本的學習要求均有明確的表述;學業質量水平4-2級質量描述中,水平4是高校考試招生錄取的依據,4-2明確提出對語言信息理解和表達的要求;“學業水平考試與高考命題建議”中對學考和高考考查給出了建議,其中包含有信息性閱讀部分。

語文學科核心素養包括“語言建構與運用”“思維發展與提升”“審美鑒賞與創造”“文化傳承與理解”四個方面。語文課堂教學中落實學科核心素養體現在課堂學習的全過程。如在《青蒿素:人類征服疾病的一小步》的學習中,教師要注重按照時間節點梳理科學發現的過程,促進學生思維的發展與提升;在鑒賞文本語言時關注“可能”“很難”“似乎”等體現科學嚴謹性的詞語,促使學生體悟語言后面科學家一絲不茍、百折不撓的品質和意志,促進學生審美鑒賞和語言建構能力的提升;在科學家不畏艱難、繼承創新等科學精神以及實證性科學思維的后面,引導學生感受中華優秀傳統文化的博大精深,增強其文化自信,從而落實文化傳承與理解這一學科素養。

3.梳理教材,整固教學,提升備考實效

課標提出實用性文本教學要以社會情境中的探究性學習活動為主,其具體學習內容可以選擇社會交往類、新聞傳媒類、知識性讀物類。可以看出,和以往實用性文本教學相比,課標“實用性閱讀與交流”任務群教學實用指向更強,更加強調活動、參與、實踐,體現出課標“實踐性”的理念。

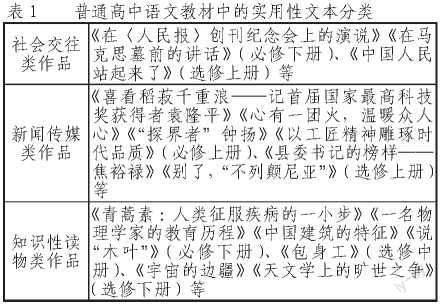

通過梳理必修上、下冊和選擇性必修上、中、下冊中的實用性文本(見表1),我們進一步明確實用性文本的基本特征,使得教師可以依“類”而教、學生可以依“類”而學[5],從而提高教與學的效率。

當然,教師也不可因“類”而抹殺不同文本的教學側重點。如新聞評論《以工匠精神雕琢時代品質》既具有議論文的特點,又有新聞的屬性,那么,教師在教學的過程中,就既要分析文章中事實與觀點的關系,又要賞析文章聯系社會現實所提出的觀點,并加以闡述寫作手法。又如,報告文學《包身工》用文學筆法報道真實事件增強了作品的感染力。

值得一提的是必修上冊和下冊各有一個活動單元:“記錄家鄉的人和物”(必修上冊第四單元)給出了閱讀和寫作“志”“調查報告”和“訪談”三種文體的方法;“信息時代的語文生活”(必修下冊第四單元)給出了三個“學習資源”,直接呼應課程標準中的“跨媒介閱讀與交流”,這為信息性文本閱讀考查留下了極為廣闊的實施的空間。

基于課標“實踐性”的理念[6],信息性文本閱讀教學需落實以下單元學習任務。

一是加強文本對話,回歸文本語境和生活情境。如在《與妻書》的教學中,教師要引導學生關注信中林覺民憶起夫妻二人住過的楊橋巷雙棲樓時,字里行間充滿往昔的情愛溫馨;文末“辛未三月廿六夜四鼓,意洞手書”中“辛未”指“辛亥”,是1911年——林覺民參加廣州起義并從容就義之年。文本語境和生活情境形成鮮明的對照,學生可以更好地感受兒女之情、愛國之情,感受林覺民眷眷深情之下慷慨赴難的偉大形象。

二是加強口語訓練,提升表達能力。如《在馬克思墓前的講話》是一篇悼詞,大多數演講稿教學一般都分析說理邏輯和演講結構,然而這篇演講稿思想豐富,理解起來有一定的難度,因此教師應換一種教學方式,從朗讀入手,引導學生多次朗讀并思考:聽眾是誰?他們會有怎樣的觀點、態度?聽眾在什么場合下聽演講?學生在多次朗讀的過程中,可以強化體會作者對馬克思的無限懷念之情。

三是加強合作探究,增強學習體驗。如在《說“木葉”》的學習中,學生通過概念界定可以感受到作者林庚對“木葉”等概念的闡釋清晰易懂,文章思路清晰且滲透著作者對詩歌之美的理解與追求。而教師在課后可以參考單元學習任務設置探究性學習任務,針對“柳”這一傳統意象的暗示性開展小組合作探究活動,并選取王昌齡的《閨怨》、羅隱的《柳》、鄭谷的《淮上與友人別》以及晏幾道的《清平樂·留人不住》等經典文本供學生學習。同是詠柳,不同文本蘊含的情感不同,學生進行小組合作探究、交流分享,會對詩歌的暗示性和豐富性有更進一步的認識。

三、反思

信息性閱讀求知求真,重在引導學生通過掌握真實信息解決問題,積極參與社會生活。信息化時代,迅速地篩選和獲取有益的信息、準確地鑒別信息、創造性地加工和處理信息,是普通高中所培養的高素質創新人才的必備能力。“三新”背景下,對于信息性閱讀備考,教師當從生情出發,實現真題、課標、教材“三維融合”,扭轉備考功利性思維,把握課標精神,落實課標要求,用好教材,探索切實培養學生探究實際問題和解決問題能力的新路徑。

參考文獻

[1]教育部考試中心.2020年高考語文全國卷試題評析:緊貼時代培根鑄魂 深化改革行穩致遠[J],中國考試,2020(8).

[2]教育部考試中心.立德樹人自然融入 內容改革持續深化——2021年高考語文全國卷試題評析[J],中國考試,2021(7).

[3]教育部考試中心.堅定文化自信 激揚青春風采 服務“雙減”改革——2022年高考語文全國卷試題評析[J],中國考試,2022(7).

[4] 中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)[S],北京:人民教育出版社,2020.

[5]劉志遠.“定群”教 “深度”學 “探究”練——探尋新教材、新課標、新高考視域下實用性信息類閱讀[J],中學語文,2022(13).

[6]周玉龍、鄧夢芳.“實用性閱讀與交流”學習任務群的教學實施策略[J],新課程評論,2022(1).