新疆石河子地區(qū)新生兒聽力篩查現(xiàn)狀及提高復篩率對策探索

邵 潔 高 云 孟曉芹 楊萍麗

(石河子大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院耳鼻喉科,新疆 石河子,832000)

據(jù)世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)顯示,聽力障礙給國家、社會、個人帶來負擔的在所有慢性病中居第三位,其中聽力障礙兒童帶來的負擔更加沉重[1]。對新生兒進行聽力篩查的主要目的是確認其是否存在聽力方面的障礙,如聽力損失、聽力障礙等均是新生兒群體中較多見的出生缺陷,若不能及時查出,并采用針對性的治療措施,將會在新生兒的成長過程中慢慢進展為先天性耳聾,對患兒的健康成長造成嚴重危害。2004年衛(wèi)生部向全國頒布文件,正式將《新生兒聽力篩查技術規(guī)范》納入到《新生兒疾病篩查技術規(guī)范》。法律法規(guī)的頒布提高了聽力篩查的覆蓋率,對于初篩完成后需復診的人群,在國內(nèi)外仍缺少有效的跟蹤及調(diào)查,對于復篩人員的追蹤仍以前期檢查后的書面告知和電話隨診為主,存在一定的漏診率[2-3]。新疆地區(qū)地處我國西北邊陲,聽力篩查工作開展相對較晚,目前較廣泛地覆蓋了北疆及南疆地區(qū)。但受新疆地區(qū)地域廣袤,氣候條件惡劣,人們整體文化層次相對較低等多因素影響,漏診及進入復篩的新生兒各地區(qū)存在較大差異,已進入初篩、檢測未通過的新生兒需要重點監(jiān)控。為探討新疆地區(qū)新生兒復篩現(xiàn)狀,本研究通過對地處北疆的石河子地區(qū)近五年新生兒聽力篩查現(xiàn)狀、復篩率等數(shù)據(jù)分析,并通過對本地區(qū)跟蹤入戶復篩等方式實施后的效果評價,提出有效提高新生兒聽力復篩率的措施。旨在為新疆地區(qū)聽力篩查工作提供借鑒,為我國防聾治聾工作的完善提供理論及實踐參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象為2016年1月—2020年12月石河子及周邊團場地區(qū)20家機構出生的26 852例新生兒,其中,男15 225例,女11 627例;孕周:37~40周,平均孕周(38.46±1.53)周;分娩方式:16 433例順產(chǎn),10 419例剖宮產(chǎn);出生體質(zhì)量:2 261.24~4 939.68 g,平均出生體質(zhì)量(3551.47±52.36)g。統(tǒng)計五年中新生兒初篩率、復篩率。于相同的時間段內(nèi)發(fā)放調(diào)查問卷524份,發(fā)放對象為20家機構中門診就診人群及產(chǎn)科待產(chǎn)患者及家屬,調(diào)查人群年齡20~60歲,此年齡段人群可能為新生兒親屬,如父母、爺爺奶奶等,可從不同人群層次的角度了解更多的需求信息。收回有效調(diào)查問卷486份(回收率92.75%),空項、漏項、邏輯錯誤的問卷未納入分析。已對家屬明確研究內(nèi)容與流程,并征得同意。此項研究已被石河子大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①足月新生兒;②各項生命體征穩(wěn)定,無早夭風險;③符合篩查指征,且耐受度正常。

排除標準:①并發(fā)宮內(nèi)感染者;②凝血功能異常、先天性畸形或先天性的器官功能不全者;③已經(jīng)確認患有耳道病變,聽力異常者;④胎齡及體質(zhì)量過低者。

1.3 方法

(1)統(tǒng)計2016—2020年石河子及周邊地區(qū)出生新生兒總數(shù)、初篩人數(shù)、初篩通過率、復篩人數(shù)、復篩率等并分析數(shù)據(jù)。

(2)聽力篩查方法:產(chǎn)科護理人員在篩查前,需要向家屬說明檢查工作的重要性,并對聽力篩查的相關知識進行普及,同時明確檢查方式不佳、漏檢的危害性,以獲得家屬的配合與支持,后再予以聽力篩查。之后,產(chǎn)科護理人員采用無菌棉簽清潔新生兒的外耳道與鼻腔,將殘留的羊水、上皮脫落物以及分泌物等全部擦拭干凈,確保外耳道完全通暢,并查看是否存在異常病變,同時禁止雜物進入,每次進行篩查前,產(chǎn)科護理人員都要檢查耳塞與探頭,確保耳塞清潔,探頭的通道正常,以防設備原因影響篩查結果,當發(fā)生意外情況時需要及時予以處理。

為新生兒選擇隔音效果較好的房間,測試環(huán)境噪音需要低于20 dB。操作人員為各機構專業(yè)聽力技師。操作中患兒保持安靜睡眠狀態(tài)。篩查使用便攜式耳聲發(fā)射測試儀。聽力技師需要讓新生兒保持安靜,清除外耳道和鼻腔內(nèi)的分泌物,將探頭緩緩插進外耳道,便攜式耳聲發(fā)射儀測試結果顯示“PASS”提示通過。所有新生兒在出生24 h內(nèi)完成聽力初篩,未通過新生兒,聽力技師于出院前再次給予聽力篩查,仍未通過進入復篩程序,提示42 d內(nèi)行復篩。

(3)聽力篩查調(diào)查問卷發(fā)放:2016年1月—2020年12月發(fā)放問卷,問卷為石河子大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院自制,克朗巴哈系數(shù)為0.88~0.97,其是依據(jù)Gatehouse等人所設計的言語、空間、音質(zhì)聽覺篩查量表(the speech, spatial, and qualities of hearing scale,SSQ)所設計出來的,問卷發(fā)放對象為門診、產(chǎn)科、兒科病區(qū),年齡為20~60歲的成年人,問卷內(nèi)容包括基本信息(姓名、性別、年齡、電話、地址、工作)、是否有新生兒、篩查基本情況,新生兒及母親基本情況、聽力篩查知識知曉狀況、復篩方式選擇(醫(yī)院、社區(qū)、家庭)等。統(tǒng)計分析調(diào)查問卷。

(4)三種復篩方式具體實施方法:①醫(yī)院:初篩未通過新生兒,告知復篩時間,自行來院復篩。②社區(qū):與社區(qū)建立聯(lián)系,并按月統(tǒng)計新生兒數(shù)量,未通過患兒可通知于就近社區(qū)固定時間進行復診。③家庭:聯(lián)系初篩未通過患兒家庭,不能來院者,可入戶家庭服務,預約時間,攜帶便攜式聽力檢測儀,于患兒家中行聽力復篩,復篩通過者,提示患兒家長觀察患兒行為方式。結合問卷調(diào)查結果,比較三種復篩方式的優(yōu)劣及操作的可行性、可持續(xù)性,總結經(jīng)驗并發(fā)現(xiàn)存在的問題。

2 結果

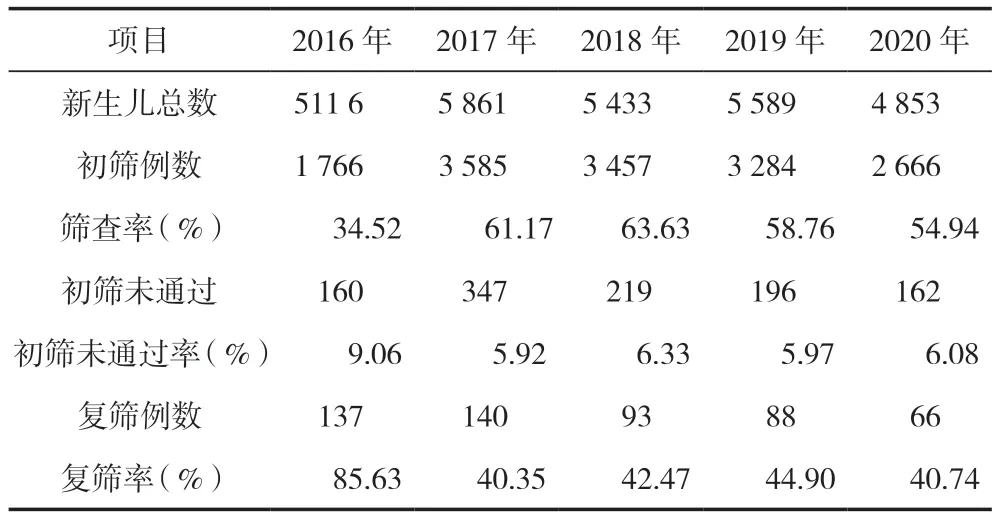

2.1 2016—2020年石河子地區(qū)出生新生兒聽力篩查統(tǒng)計

石河子及周邊地區(qū)20家機構出生新生兒總共26 852例,聽力篩查14 758例,篩查率54.96%。其中2016—2020年篩查率及復篩率,見表1。復篩率2016年為85.63%,2017年—2020年相對較為穩(wěn)定,2019年偏高。

表1 2016年—2020年石河子地區(qū)出生新生兒聽力篩查統(tǒng)計

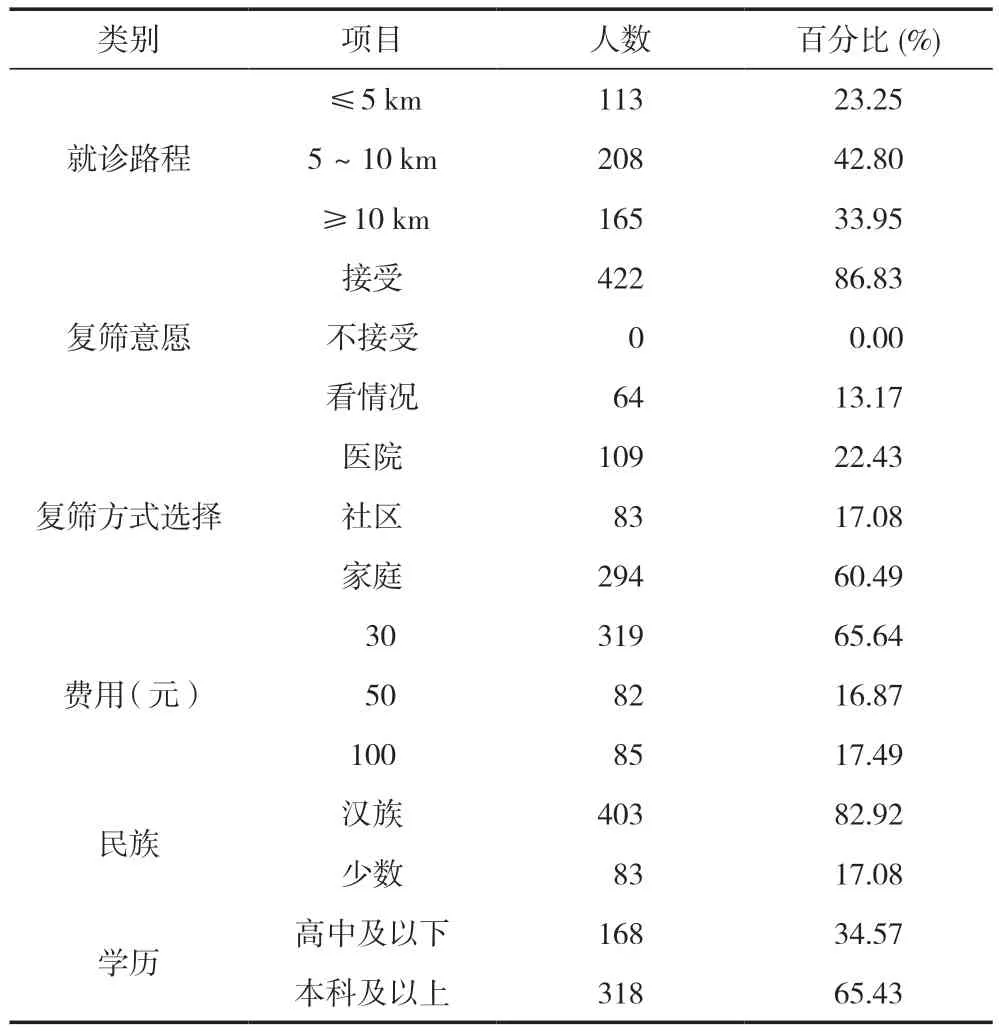

2.2 復篩問卷統(tǒng)計情況

于2016年1月—2020年12月,發(fā)放調(diào)查問卷,回收問卷486份并進行分析。就診路程方面,5~10 km范圍的占42.80%,為最多,具有復篩意愿的最多,占86.83%,大多選擇家庭復篩,占比60.49%,復篩費用在30元的占比最多,為65.64%,漢族以及學歷在本科及以上的占比最多,依次為82.92%、65.43%,見表2。

表2 復篩問卷統(tǒng)計情況

2.3 復篩實施效果

三種復篩方式中,選擇家庭復篩方式者占60.49%。在項目實施過程中,本研究選取2019年的情況作為案例進行分析,對需復篩的196例新生兒中的28例進行了入戶家庭復篩,復篩由一名醫(yī)師及一名篩查技師組成,醫(yī)師使用電耳鏡檢查新生兒耳道是否通暢,技師使用便攜式耳聲發(fā)射進行篩查,結果“PASS”表示通過。其余者均選擇自行到醫(yī)院復篩。28例復篩新生兒中3例未通過復篩,未通過者告知3個月內(nèi)前往醫(yī)院進行進一步聽力檢測,所有篩查新生兒家庭對復篩方式滿意。

3 討論

新生兒的聽力能力不全主要屬于先天性聽力障礙,引起先天性病癥的原因主要是遺傳、胎兒發(fā)育存在問題導致的聽覺神經(jīng)中樞系統(tǒng)發(fā)生功能性病變等。對于兒童而言,其聽力迅速發(fā)展階段集中在0~3歲,通過常規(guī)檢查方式以及父母的觀察,在兒童2歲后才能發(fā)覺其是否存在聽力障礙,聽力篩查是臨床及時發(fā)現(xiàn)新生兒聽力正常與否的重要手段,如果在出生后,不及時對新生兒進行聽力篩查,而只是依靠父母在生活中的觀察與其他常規(guī)健康檢查,很難及時發(fā)現(xiàn)其聽力是否受損,從而錯失了最佳的治療時機,難以取得理想的預后效果,部分患兒甚至因此而進展為先天性耳聾,導致其聽力、語言出現(xiàn)殘疾,可見及時對新生兒進行聽力篩查非常必要。新生兒在出生后檢查為聽力能力不足后可以根據(jù)后期的治療以及干預完善新生兒聽力系統(tǒng),使新生兒的聽力能力進行再一次的發(fā)育。

3.1 新疆地區(qū)開展新生兒聽力篩查的問題以及改進措施

新疆地區(qū)因特殊的地理位置及氣候環(huán)境等影響,聽篩開展相對較晚,隨著聽力篩查項目技術和新生兒疾病篩查管理系統(tǒng)的不斷推廣、政府衛(wèi)生部門實施聽篩免費補貼政策,2016年—2020年新疆石河子地區(qū)聽力篩查率增高,但仍不能達到國家衛(wèi)生部對新生兒聽力篩查初篩率90%的指標。未能達到國家標準的原因較多,包括偏遠地區(qū)缺乏篩查相應設施、不能建立有效對接轉(zhuǎn)診、部分團場醫(yī)院篩查設備不規(guī)范、故障、篩查人員流動及缺乏資質(zhì)、新生兒家屬對聽力篩查知識匱乏及不重視等,導致出生新生兒進入初篩的比率不高[4-7]。針對我市目前新生兒聽力篩查情況,需采取多項改進措施,包括:①增加基層地區(qū)資金投入及政策支持,支持基層篩查人員參與培訓,加大聽力篩查國策的政策宣教力度,提高民眾對聽力篩查知識的知曉程度。②對偏遠地區(qū)完善轉(zhuǎn)診流程,保障新生兒特別是高危新生兒聽力初篩工作的順利完成。③對初篩率較低的機構及地區(qū),尋找原因,必要時進入轉(zhuǎn)診流程。④加強科室之間的溝通,減少漏篩,完善篩查流程。2016年初篩率僅為34.52%,因聽篩工作處于開展初期,但復篩率達85.63%,考慮已進入初篩流程的新生兒家庭具有較高依從性。

3.2 新生兒聽力復篩的關鍵性

復篩是整個篩查過程中非常重要的環(huán)節(jié),聽力障礙患兒能否被篩查并進入干預階段,復篩起著決定性的作用。進入復篩程序后,新生兒需在出生42 d內(nèi)接受篩查。重度及極重度聽力損失者復診率較高,這是因為嚴重的聽力損失易于引起患兒家長重視,而中度以下聽力損失患兒對較大聲仍有反應,聽力缺失易于被家長忽視,引起僥幸心理而忽略聽力復篩,最終導致新生兒聽力及言語發(fā)育缺陷[5-6]。本研究分析已進入初篩流程后未通過新生兒復篩失訪原因,并探索提高復篩率的方式方法。在既往的研究中發(fā)現(xiàn),即使在經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū),復篩率可達70%~92%,仍存在不能有效完成復篩的情況。共性的影響因素包括新生兒父母的依從性差、宣傳和科學常識缺失、部分新生兒家庭因住址流動性,不能在出生地接受復篩,而又未能有效和第二醫(yī)療單位建立有效聯(lián)系等[8-10]。而新疆地區(qū)因特殊的地域性,影響因素還包括:部分地區(qū)偏遠、少數(shù)民族群眾對新生兒聽力篩查常識缺乏認知、冬季氣候寒冷且持續(xù)時間較長、42 d內(nèi)的新生兒的體溫調(diào)節(jié)能力差、院內(nèi)感染概率高、患兒家屬的諸多不便都影響正常復篩的完成。由于新疆地區(qū)地廣距離遠,經(jīng)濟文化水平較為落后,部分少數(shù)民族群眾相較漢族受教育程度較低,受民風、民俗、宗教影響,導致部分家長對先天性聽力損失的認識不足,對新生兒疾病篩查工作未認可,加上交通不便,導致維族新生兒聽力篩查復篩率低。綜上所述,復篩因受多種因素制約,覆蓋率及有效性不能達到較高要求,且無規(guī)范化流程引導,為改善這一現(xiàn)狀,作為一種探索性復篩方式,本研究通過調(diào)查問卷的方式,選擇了認可性較高的家庭入戶式篩查方式進行調(diào)研。于2016年1月—2020年12月,本研究對初篩未通過的28名新生兒進行了入戶篩查,使用便攜式耳聲發(fā)射檢查篩查通過25名新生兒。操作流程簡潔,但因占用醫(yī)療資源,仍存在交通及人員成本,考慮其可持續(xù)性,可選擇在氣候較為惡劣時采用,如冬季極寒地區(qū),可采用此種篩查方式。但對于偏遠地區(qū),仍存在出診成本較高等問題。

3.3 本研究的優(yōu)勢以及不足

本研究中提出的家庭式復篩方式較為人性化,目前在國內(nèi)未見實施,國內(nèi)外文獻中未見報道。且在實施過程中我們發(fā)現(xiàn),篩查人群對此種復篩方式滿意,給新生兒家庭提供了極大的便利,可作為我地區(qū)復篩方式的一種選擇,為復篩方式的實施提供了有力的借鑒。本研究仍存在較多局限性:①調(diào)查問卷人群80%以上為漢族人群,而漏篩以少數(shù)民族居多,需要我們在少數(shù)民族聚居地區(qū)加強宣傳及財政投入。②受新冠疫情影響,進行入戶復篩的人群較少,需要增加復篩人數(shù),探索其實施過程中的局限性。

綜上所述,加強對新生兒的聽力篩查,能夠盡早地檢測出新生兒的聽力能力有無損傷,為新生兒后期的聽力復查和聽力損傷的治療提供依據(jù),還能夠有效地降低新生兒永久性聽力能力損傷率,值得在臨床上進一步應用。