乙肝疫苗計劃免疫后某地區乙肝患兒的血清流行病學研究

盧 艷

(天水市疾病預防控制中心免疫規劃科,甘肅 天水,741000)

乙型病毒性肝炎簡稱乙肝,是由于感染乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)導致的疾病。在我國具有流行范圍廣、危害性大、發病率高等特點[1]。20世紀90年代我國已經將乙肝疫苗納入到計劃免疫進行管理,只收取成本費用。在21世紀初,我國把乙肝疫苗作為強制性計劃疫苗,接種疫苗完全免費,在乙肝的控制上起到了明顯的作用[2-3]。在某地區,20世紀90年代,乙肝表面抗原(Hepatitis B surface antigen,HBsAg)陽性率高于全國平均水平,但是近年來,研究顯示該地區的HBsAg陽性率降到了6.0%左右,低于全國平均水平[4]。計劃免疫的根本目的是通過提高近10年易感人群的有效接種以控制和最終消滅相應的傳染病,而乙肝疫苗有效接種率的高低直接關系到人群免疫屏障的建立和乙肝防治[5-6]。本研究利用血清流行病學和分子流行病學的方法,通過隨機整群抽樣的方法,探討了某地區兒童乙肝疫苗的免疫效果,希望為有效指導某地區乙肝防治提供參考。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究方法以描述性研究為主,采用問卷調查法收集資料。研究時間為2019年2月—2020年12月,采用多階段分層隨機整群抽樣的方法,選擇某地區完成乙肝疫苗計劃免疫的300名兒童作為研究對象。研究對象的監護人知情同意、自愿參加本研究,本研究經天水市疾病預防控制中心醫學倫理委員會審批。

1.2 納入與排除標準

納入標準:戶口在某地區轄區長期居住的兒童或者在本轄區居住達3個月以上的兒童;具有法定監護人(長期照顧孩子的父母);年齡0~6歲;在某地區建證、建卡并在某地區進行預防接種者,完成全程接種過3劑次乙肝疫苗;監護人依從性佳。

排除標準:未完成全程3劑次乙肝疫苗免疫程序者;調查資料不全者。

1.3 標本采集與檢測

采集所有兒童的外周靜脈血1~3 mL,將血清流行病學的調查登記表填好,詳細記錄兒童統計學信息。現場分離血清(抽血后2 h內),封裝于血清凍存管內,在-20 ℃條件下冷凍保存,統一運送至第三方檢測機構檢測。使用酶聯免疫吸附法(ELISA)對血清標志物進行測定,檢測試劑盒來自上海科華公司(批號:20200810),測定乙肝e抗體(HBsAb)、乙肝表面抗原(HBsAg)、核心抗體(抗-HBc)。同時采用全自動生化分析儀(生產企業:美國貝克曼,型號:CX7)進行丙氨酸轉氨酶(ALT)檢測,試劑盒購于北京利德曼生化股份有限公司(批號:20200406)。乙肝患病:血清HBsAg陽性且ALT陽性(>40 IU/L)的人群。HBV感染:血清抗-HBc與血清HBsAg其中一項或兩項表現出陽性。未感染HBV:血清抗-HBc與血清HBsAg都表現出陰性。HBV易感:血清HBsAg、血清抗-HBc和血清抗-HBs均為陰性。

1.4 資料調查

采用集中與入戶相結合的調查方法,應用自制調查問卷進行調查,在調查中嚴格質量控制,信效度都在0.80以上,調查的信息包括:(1)肝炎病史:兒童監護人的存在肝炎種類、兒童疑似肝炎患病情況等。(2)乙肝疫苗接種史:及時接種率、接種時間、疫苗種類、疫苗劑量、接種地點等。(3)基本情況:性別、年齡、分娩醫院、分娩方式、早產情況、分娩體質量情況等。在調查過程中,采用統一指導語向兒童監護人解釋問卷的填寫方法和注意事項。然后在研究者在場的情況下,由兒童監護人自己填寫或研究者逐一詢問,問卷調查時間約20 min。填寫完畢后由研究者對內容進行全面檢查,若發現遺漏,應現場補全,然后統一收回,對資料嚴格保密。

1.5 統計學分析

所有資料統一進行數據雙次錄入,保證數據錄入質量,采用SPSS 25.0統計學軟件包進行統計分析。符合正態分布的計量資料以()表示,對比采用t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,對比采用χ2檢驗,相關性分析采用Spearman分析,影響因素分析采用Logistic回歸,檢驗水準為雙側α=0.05。

2 結果

2.1 人口學情況

在300名兒童中,男172名,女128名;年齡2~6歲,平均年齡(3.44±0.28)歲;出生醫院:縣級以下68名,縣級及其以上232名;分娩方式:剖宮產134名,自然分娩166名;早產32名,足月產268名;父親HBsAg陽性35名,母親HBsAg陽性32名;巨大兒21名,低體質量兒18名;及時接種乙肝疫苗281名。

2.2 乙肝血清學標志物分布情況

在300名兒童中,呈現血清HBsAg陽性的樣本數為18例,血清HBsAg陽性率是6.00%,血清抗-HBc陽性率為10.67%(32/300),血清HBsAb陽性率為9.33%(28/300)。

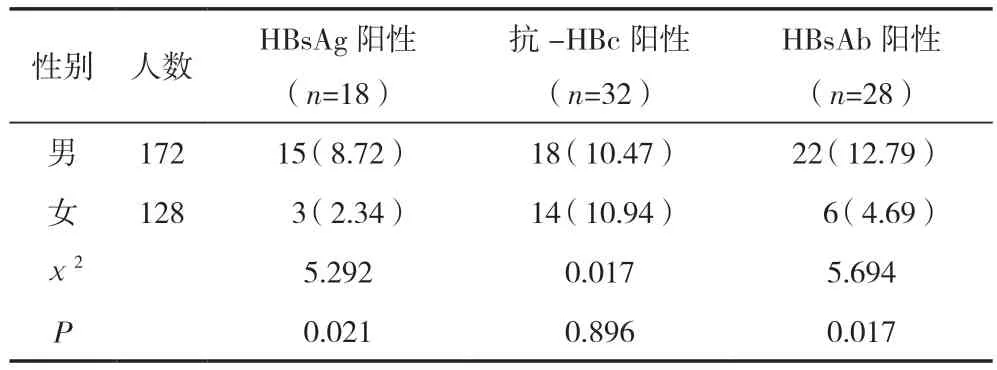

男性人群與女性人群的血清HBsAg陽性率和血清HBsAb陽性率對比,差異有統計學意義(P<0.05),不過男性人群與女性人群的血清乙肝抗-HBc陽性率對比,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 不同性別的某地區兒童HBV血清學標志物陽性率對比 [n(%)]

2.3 不同性別人群的乙肝患病率對比

在300名兒童,發現6例乙肝患兒,患病率是2.00%,均為男性,男性人群、女性人群的患病率對比,差異無統計學意義(χ2=2.950,P=0.086)。

2.4 乙肝患病的相關性分析

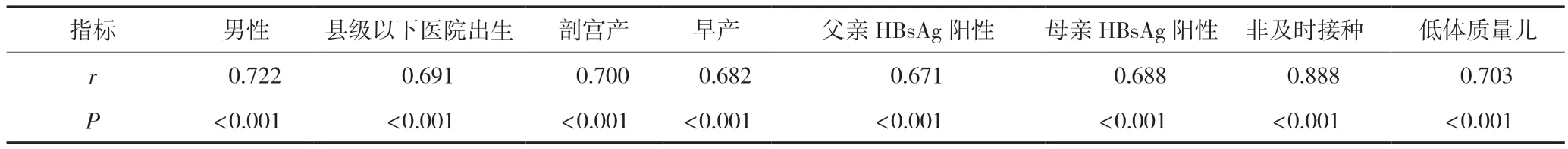

在300名兒童,Spearman分析顯示男性、縣級以下醫院出生、剖宮產、早產、父親HBsAg陽性、母親HBsAg陽性、非及時接種、低體質量兒與乙肝患病存在相關性(P<0.05),見表2。

表2 乙肝疫苗計劃免疫后某地區兒童乙肝患病的相關性分析 (n=300)

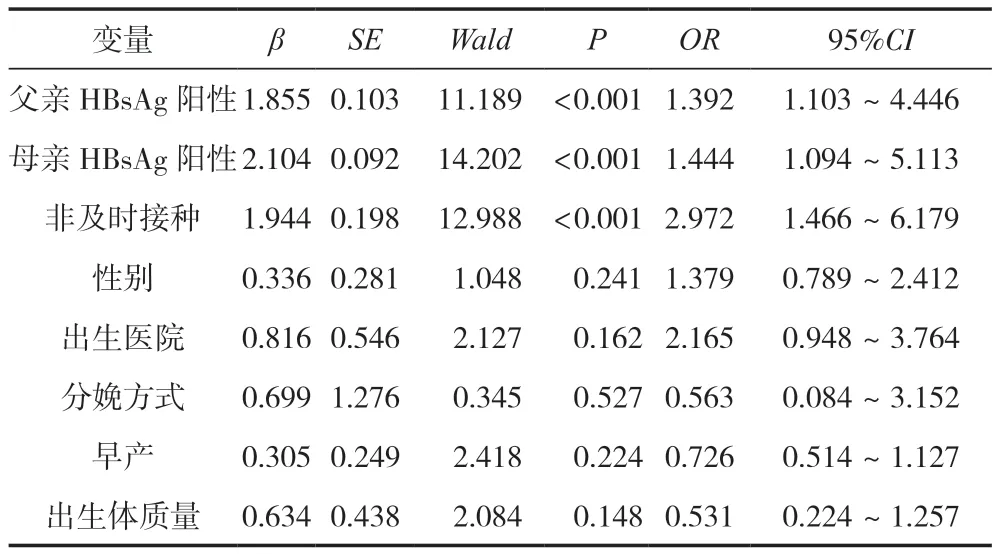

2.5 乙肝患病的多因素分析

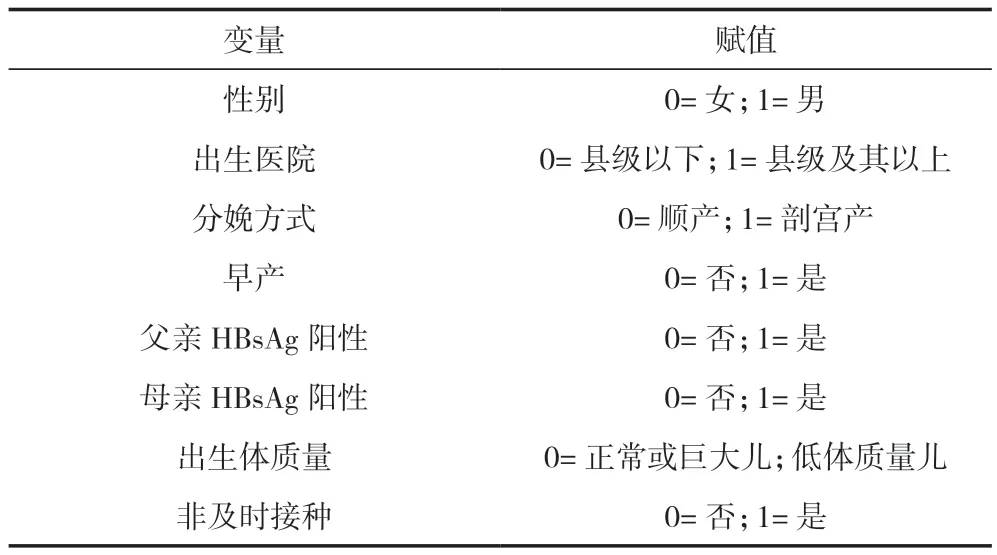

在300名兒童,以乙肝患病作為因變量,以男性、縣級以下醫院出生、剖宮產、早產、父親HBsAg陽性、非及時接種、母親HBsAg陽性、低體質量兒作為自變量,Logistic回歸分析顯示父親HBsAg陽性、非及時接種、母親HBsAg陽性是導致乙肝疫苗計劃免疫后某地區乙肝患病的危險因素(P<0.05),見表3和表4。

表3 乙肝疫苗計劃免疫后某地區乙肝患病的主要變量及賦值情況 (n=300)

表4 乙肝疫苗計劃免疫后某地區乙肝患病的多因素分析 (n=300)

3 討論

據世界衛生組織(World Health Organization,WHO)報道,全球約20億人曾感染過乙型肝炎病毒,其每年因感染乙型肝炎病毒導致乙肝、肝硬化、肝癌等疾病而死亡的患兒多達上百萬人[7]。在過去一段時間,我國是乙型肝炎病毒高發區,在二十世紀,國內群乙型肝炎病毒流行率與乙肝表面抗原流行率達到過10.0%左右和55.0%左右[8]。雖然當前乙肝流行率呈逐年下降的趨勢,但是某地區特殊的風俗習慣、氣候等因素都能夠導致乙肝的流行率跟其他地區產生差異[9]。

通過為兒童注射乙肝疫苗,可使其得到保護性抗體,而對于成人,則可以利用注射乙肝疫苗與自然感染來得到保護性抗體[10]。乙肝強制性計劃免疫是根據乙肝的疫情監測及人群免疫情況,根據免疫程度,進行有計劃與有組織的疫苗接種,從而提升人群免疫能力,實現預防和控制以及消滅乙肝的目的[11]。我國進入免疫時代以來,乙肝流行病學特征出現顯著改變,接種預防不僅能夠降低乙肝表面抗原的攜帶率,同時還可以降低肝癌死亡率與慢性乙肝發病率[12]。特別是隨著兒童強制性計劃免疫的有效實施,母嬰傳播發生率明顯下降[13]。本研究結果顯示,在300名兒童中,呈現血清HBsAg陽性的樣本數為18例,血清HBsAg陽性率是6.00%,血清抗-HBc陽性率為10.67%,血清HBsAb陽性率為9.33%;男性人群與女性人群的血清HBsAg陽性率和血清HBsAb陽性率比較,差異有統計學意義(P<0.05),不過男性人群與女性人群的血清抗-HBc陽性率對比,差異無統計學意義(P>0.05);研究還發現6例乙肝患兒,患病率是2.00%,均為男性,男性人群、女性人群的患病率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。這說明某地區兒童的乙肝疫苗免疫取得了很大的成效,有效降低了乙肝患病率,但是也存在一定的不足,需要積極加強乙肝知識教育,監督并提醒乙肝攜帶者去專科醫院定期檢測,積極研發性能更好的疫苗,改善疫苗的抗原性及簡化免疫方式[14-15]。

乙型肝炎病毒感染是一種全球性感染疾病,每個地區的乙型肝炎病毒流行率存在較大差異。兒童的感染方式主要是母嬰傳播,是由分娩時乙型肝炎病毒陽性母親的血液與體液傳播[16]。同時由于乙肝病毒的復制方式是基于易突變的DNA復制,可抗性逃避變株,容易導致免疫失敗[17]。本研究Spearman分析顯示,男性、縣級以下醫院出生、剖宮產、早產、父親HBsAg陽性、母親HBsAg陽性、非及時接種、低體質量兒與乙肝患病存在相關性(P<0.05);Logistic回歸分析顯示父親HBsAg陽性、非及時接種、母親HBsAg陽性是導致乙肝疫苗劃免疫后某地區乙肝患病的危險因素(P<0.05),表明兒童監護人HBsAg陽性、非及時接種為乙肝疫苗計劃免疫后某地區兒童乙肝患病的重要危險因素。有研究表明乙肝疫苗具有熱穩定性,在20.0~26.0 ℃環境下可存放1年,疫苗如未能于合理溫度下儲存、運輸均可導致乙肝疫苗免疫失敗。父母表面抗原陽性能夠增加新生兒的感染概率,影響對乙肝的免疫應答[18]。同時,也可能是因遺傳影響而導致免疫無效。實際預防工作中,需要積極加強兒童的疫苗接種強度,提高監護人的警覺性[19]。對于接種過疫苗的人群要定時檢測HBsAb滴度,滴度比較低時需要增加接種一針乙肝疫苗[20]。本研究調查的樣本人群比較集中,難以反映整個地區乙肝的流行特征與感染情況,加上本地區流動人口較多,可能影響研究結果,將在下一步深入細化分析。

綜上所述,乙肝疫苗計劃免疫后某地區兒童的乙肝患病率比較低,兒童父母HBsAg陽性、非及時接種為導致乙肝患病的危險因素,要積極加強預防性管理。