運動并呼吸訓練在慢性阻塞性肺疾病康復治療中的作用及改善肺功能影響分析

李 萌 王愛萍 付小云

(1.青島市膠州中心醫院肺功能室,山東 青島,266300;(2.青島市膠州中心醫院呼吸一科,山東 青島,266300)

慢性阻塞性肺疾病(簡稱慢阻肺)是常見的呼吸系統類疾病,主要是肺部炎癥、有害氣體等所致。近年來,在人們生活環境的不斷變化下,慢阻肺的發病率呈直線上升,在病情的發展下,可能還會引發肺心病、呼吸衰竭等,增加致殘率與病死率[1]。有數據調查表示,40歲以上的人群屬于慢阻肺的高危群體,患者在出現慢阻肺后會出現典型的臨床表現,如呼吸困難、肺功能下降等,會在增加患者家庭負擔的同時增加患者的精神壓力,對其生活質量造成了極大的負擔[2]。如慢阻肺患者治療不及時,還會對其生命安全造成威脅。目前,慢阻肺臨床主要采用藥物治療,但實踐表明,長時間藥物治療會導致慢阻肺患者出現相關不良反應,還有可能會導致患者出現認知功能障礙等[3]。因此,尋找一項有效的治療方案,對于慢阻肺患者非常有必要。實踐表明,在慢阻肺患者的康復治療中,如可以配合運動并呼吸訓練,能夠改善患者的肺功能與呼吸功能,特別是在腹式及縮唇呼吸法中,配合慢跑與瑜伽等訓練,可以提高患者的體質,能有效改善臨床表現,提高患者的生活質量[4]。本研究探究在慢阻肺康復治療中運用運動并呼吸訓練的作用及對肺功能的影響,選取2021年7月—2022年8月青島市膠州中心醫院收治的68例患者進行比較研究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年7月—2022年8月青島市膠州中心醫院收治的68例慢阻肺康復治療患者作為研究對象,按照隨機數表法分為對照組和試驗組,每組34例。對照組男22例,女12例;年齡47~78歲,平均年齡(63.33±4.61)歲;病程1~5年,平均病程(3.12±0.64)年;急性加重期14例,穩定期20例。試驗組男21例,女13例;年齡46~78歲,平均年齡(64.01±4.66)歲;病程1~4年,平均病程(3.10±0.65)年;急性加重期16例,穩定期18例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。患者及家屬對研究知情同意,自愿簽署知情同意書。本研究經青島市膠州中心醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經X線與肺功能檢查確診[5];②無藥物禁忌者;③生命體征穩定者;④臨床資料齊全者。

排除標準:①心理及精神疾病者;②有肺炎等疾病者;③臟器功能障礙者;④有藥物禁忌者;⑤不愿參與研究者;⑥依從性較差者。

1.3 方法

對照組開展常規康復療法。采取藥物治療,用氨溴索注射液30 mg實施霧化吸入,2次/d,同時吸入噻托溴銨,按量吸入,并給予患者低流量氧氣吸入,將氧流量控制在1~2 L/min。

試驗組在對照組的基礎上增加運動并呼吸訓練。①臥式呼吸方法。指導患者保持仰臥體位,雙眼微閉,之后緩慢地吸氣,在吸氣時指導患者進行提肛收腹,此時氣道、胸腔內的負壓會不斷擴大,可以促進胸腔內血液流動;在呼氣時,縮小口唇,緩慢地呼氣、舒肛,將全部的氣體呼出,3次/d,30 min/次。在訓練中控制好呼吸節律、呼氣方法。在吸氣時鼓起肚子,降低膈肌,讓更多的氧氣可以進入到肺部,呼氣時縮起肚子,在一呼一吸中讓膈肌開展上下運動,如嘴巴張開呼吸,肺泡會快速關閉,不利于殘留氣體呼出,故需要慢慢地深呼吸,在呼氣時將殘留的氣體呼出。以上呼吸方法可以改善肺活量、心肺功能。②腹式呼吸。因患者病情的進展、胸廓活動的限制,需要開展腹式呼吸訓練,在進行肺部呼氣時,患者會有吃力的感覺,常會因通氣量不足而引起缺氧。腹式呼吸訓練可以讓患者學會通過腹肌運動來提高肺活量,保持呼吸功能。在訓練時,讓患者保持立位,一手放在腹部,在腹部隆起時,另一手放在胸前,限制胸部的擴張。吸氣時隆起腹部,胸部不動,呼氣讓腹部保持內陷,將氣體盡可能呼出。呼與吸時間比例保持在2:1;應用鼻吸氣、口呼氣的方式,緩呼深吸,不能用力,7~8次/min,2次/d,15 min/次左右。③有氧運動。根據患者病情,指導科學的有氧運動,如步行、太極拳等;在每次運動前,指導患者伸屈運動,如太極拳等。同時配合下肢運動訓練,遵循循序漸進的原則,預防患者出現不適感,如運動強度為在30 min內保持6 min基礎訓練;在醫務人員的監督下至少訓練2~3次/周。鼓勵患者自主訓練,1次/d。

兩組均治療2個月。

1.4 觀察指標

①比較兩組治療前后血氣指標。血氣指標包括血氧分壓、二氧化碳分壓、血氧飽和度、血酸堿度,應用血氣分析儀在患者空腹、未吸氧狀態下檢測,取3 mL橈動脈血,以3 000 r/min,離心5 min,離心半徑8 cm[5]。②比較兩組治療前后肺功能指標。肺功能指標包括最大呼氣峰流速、用力肺活量、第一秒用力呼氣量,采用肺功能儀檢測。③比較兩組呼吸困難評分和運動功能評分。呼吸困難評估:沒有出現氣促為0分,運動過程中出現呼吸困難為1分,在快速爬坡或快速行走時會出現呼吸困難為2分,在平地緩慢行走時出現呼吸困難為3分,出現較為嚴重的呼吸困難為5分[6]。運動功能采用登樓運動試驗進行評分,在醫生的引導下,指導患者以正常的速度登樓,對患者的運動情況進行觀察,總分為100分,評分越高,患者的運動功能越好[7]。④比較兩組護理前后生活質量。生活質量包括患者的疾病影響、活動受限等。疾病影響主要評估患者的不安全感、焦慮、失望、痛苦;活動受限主要評估患者的穿衣、游戲、爬坡、家務等項目,均為正向評分,評分越高,患者生活質量越佳。⑤比較兩組臨床療效。療效判定標準:呼吸訓練后,患者的肺功能正常,呼吸功能正常為顯效;呼吸訓練后,患者的肺功能、呼吸功能均有所好轉為有效;呼吸訓練后,患者的呼吸功能、肺功能均沒有變化,病情加重為無效[8]。臨床總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

應用SPSS 24.0統計學軟件對數據進行分析處理,計量資料以()表示,行t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

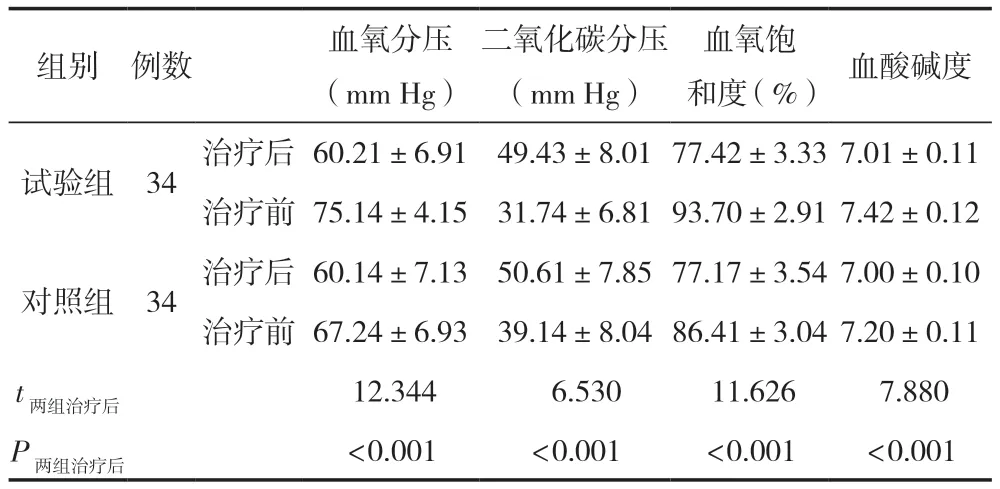

2.1 兩組血氣指標比較

治療前,兩組血氣指標比較,差異統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血氣指標均有改善,試驗組二氧化碳分壓低于對照組,血氧分壓、血氧飽和度和血酸堿度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組血氣指標比較 ()

表1 兩組血氣指標比較 ()

注:1 mm Hg≈0.133 kPa。

組別 例數血氧分壓(mm Hg)二氧化碳分壓(mm Hg)血氧飽和度(%)血酸堿度試驗組34治療后60.21±6.9149.43±8.0177.42±3.337.01±0.11治療前75.14±4.1531.74±6.8193.70±2.917.42±0.12對照組34治療后60.14±7.1350.61±7.8577.17±3.547.00±0.10治療前67.24±6.9339.14±8.0486.41±3.047.20±0.11 t兩組治療后 12.344 6.530 11.626 7.880 P兩組治療后<0.001<0.001<0.001<0.001

2.2 兩組肺功能指標比較

治療前,兩組肺功能指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組肺功能指標均有改善,且試驗組最大呼氣峰流速、用力肺活量、第一秒用力呼氣量均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組肺功能指標比較 ()

組別例數最大呼氣峰流速(L/s)用力肺活量(L)第一秒用力呼氣量(L)試驗組 34治療前2.31±0.551.65±0.331.34±0.30治療后3.34±0.352.15±0.311.99±0.41治療前2.31±0.551.70±0.421.29±0.33治療后2.81±0.441.90±0.321.56±0.42 t兩組治療后 5.4973.271 4.272 P兩組治療后<0.0010.002<0.001對照組 34

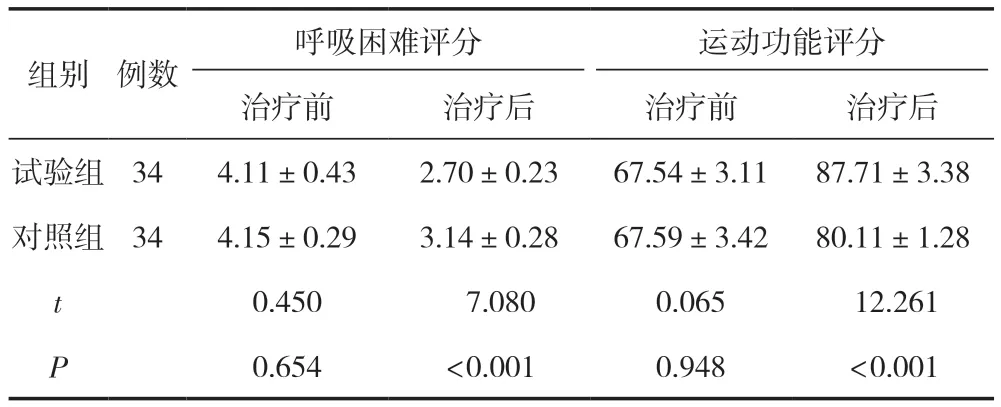

2.3 兩組呼吸困難評分和運動功能評分比較

治療前,兩組呼吸困難評分和運動功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組呼吸困難評分、運動功能評分均有改善,試驗組呼吸困難評分低于對照組,運動功能評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組呼吸困難評分和運動功能評分比較 (,分)

表3 兩組呼吸困難評分和運動功能評分比較 (,分)

運動功能評分治療前治療后治療前治療后試驗組344.11±0.432.70±0.2367.54±3.1187.71±3.38對照組344.15±0.293.14±0.2867.59±3.4280.11±1.28 t 0.450 7.0800.065 12.261 P 0.654<0.0010.948<0.001呼吸困難評分組別例數

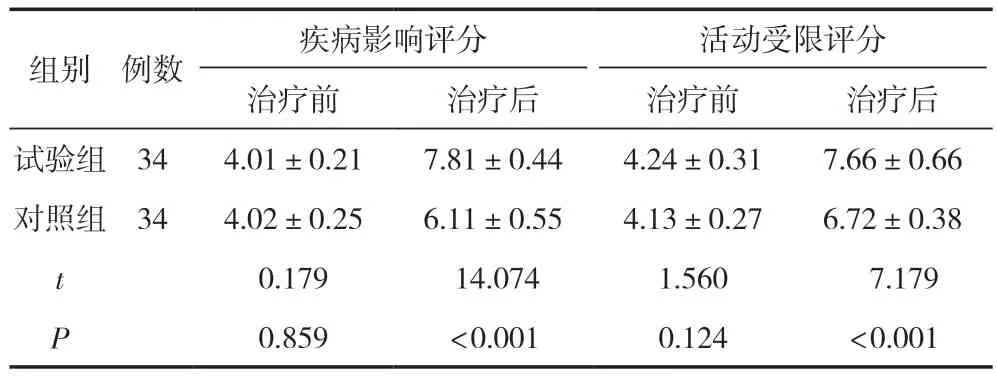

2.4 兩組生活質量評分比較

治療前,兩組疾病影響、活動受限等評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組疾病影響、活動受限等評分均有改善,試驗組疾病影響、活動受限等評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組生活質量評分比較 (,分)

表4 兩組生活質量評分比較 (,分)

活動受限評分治療前治療后治療前治療后試驗組344.01±0.217.81±0.444.24±0.317.66±0.66對照組344.02±0.256.11±0.554.13±0.276.72±0.38 t 0.179 14.0741.560 7.179 P 0.859<0.0010.124<0.001組別例數疾病影響評分

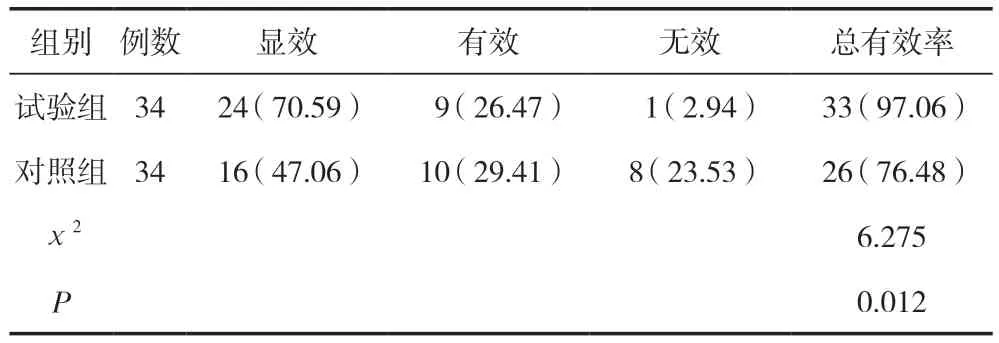

2.5 兩組臨床療效比較

試驗組臨床療效高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組臨床療效比較 [n(%)]

3 討論

慢阻肺具有較高的發病率,還具有遷延不愈、病程較長等特點,其發生與肺部出現異常炎癥、氣流受阻等有關系,患者會出現呼吸肌疲勞、呼吸困難等表現,嚴重時還會對其肺功能、生活質量造成一定的影響,病情逐漸發展,會導致患者出現呼吸衰竭,甚至造成患者死亡[8]。目前,臨床在慢阻肺的治療中多采用氧氣支持、平喘、止咳等治療手段,雖有一定的效果,但實踐表明,此療法無法有效改善肺功能,故效果并不理想。近年來,在醫療水平的不斷提升下,康復醫學在慢阻肺患者的治療中,發揮了顯著的作用,有助于改善患者的肺功能、提高其生活質量[9]。在慢阻肺患者的康復治療中,首先需要評估其病情,配合心理、運動訓練、呼吸訓練等方式。有研究表明,在慢阻肺患者康復治療中配合運動并呼吸訓練,可以快速改善患者的臨床癥狀、提高運動能力[10]。

血氣分析主要是通過對患者動脈血中的氧分壓、二氧化碳分壓實施檢測,對其是否存在低氧或低氧嚴重程度進行判斷,可為呼吸衰竭及酸堿平衡失調評估提供參考依據。本研究結果顯示,治療前兩組血氣指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血氣指標均有改善,試驗組二氧化碳分壓低于對照組,血氧分壓、血氧飽和度及血酸堿度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),說明運動并呼吸訓練可改善患者血氣狀況,促使肺泡內氣體自體內排出,使機體代謝能力增強,為血氣指標的改善提供了保障[11-12]。肺功能指標如最大呼氣峰流速、用力肺活量等是判斷肺功能的常用指標,對肺功能指標進行檢測,可結合檢測結果,了解患者通氣功能障礙程度。本研究結果顯示,治療前,兩組肺功能指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組肺功能指標均有改善,且試驗組最大呼氣峰流速、用力肺活量、第一秒用力呼氣量均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示運動并呼吸訓練可增強患者的肺功能。由于運動并呼吸訓練的開展能減少肺內的殘留氣體,加快對肺部的修復,對改善肺的動態順應性、提升肺通氣量均具促進作用[13-14]。

呼吸困難程度、運動功能可反映機體心、肺功能狀況。本研究結果顯示,治療前,兩組呼吸困難評分和運動功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組呼吸困難評分和運動功能評分均有改善,試驗組呼吸困難評分低于對照組,運動功能評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示運動并呼吸訓練可改善患者呼吸困難程度、增強運動功能。運動并呼吸訓練可以通過腹式、縮唇等呼吸訓練,指導患者正確的呼吸方法,并在不同的呼吸方式下進行呼吸,從而改善呼吸困難,提高機體的運動強度。

生活質量是檢驗患者健康狀況的一項指標。本研究結果顯示,治療前,兩組疾病影響和活動受限等評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組以上指標均有改善,且試驗組疾病影響和活動受限等評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示運動并呼吸訓練可改善患者的生活質量。運動并呼吸訓練中的臥式呼吸方法可以增強大腦中樞神經的調節功能,增加通氣量,從而改善疲勞感,有助于提高患者的生活質量[15]。

臨床療效可評估治療措施的實施價值,是否達到預期目標。本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。運動并呼吸訓練可提高臨床治療總有效率,提示運動并呼吸訓練的開展,能在改善肺功能的過程中提高機體訓練強度,增加機體的耐受程度,有助于提高患者的康復效果及治療效果[5]。

綜上所述,在慢阻肺康復治療中采用運動并呼吸訓練,其應用效果顯著,而且對改善肺功能有積極的影響,值得臨床應用。