椎間孔鏡輔助下治療腰椎間盤突出癥的有效性及安全性分析

劉振龍 王 強

(棗莊市薛城區人民醫院脊柱外科,山東 棗莊,277000)

腰椎間盤突出癥是一種臨床常見病與多發病,癥狀以腰痛、坐骨神經痛為主,部分患者還會出現肢體麻木、下腹部疼痛、大腿前側疼痛等癥狀,對患者日常生活與工作產生了極大的影響[1]。在腰椎間盤突出癥治療中,多數患者可經由保守治療取得良好的療效,但依然有部分患者無法達到預期效果,需要采用手術方法進行治療,椎板開窗髓核摘除術是治療腰椎間盤的一種術式,主要包括傳統手術與微創手術,傳統手術創傷更大,臨床效果有限,而微創手術創傷較小,恢復較快,應用優勢更加明顯[2]。近年來,椎間孔鏡技術在臨床中得到了廣泛應用,成為了治療腰椎間盤突出癥主要術式[3]。本研究旨在探討椎間孔鏡髓核摘除術的治療效果,總結報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2021年1月—2022年10月在棗莊市薛城區人民醫院治療的94例腰椎間盤突出癥患者,將患者根據手術方式不同分成兩組,對照組47例、研究組47例。對照組男性25例,女性22例;年齡25 ~50歲,平均年齡(39.13±4.73)歲;病程8~26個月,平均病程(15.02±2.63)個月;突出型腰椎間盤突出癥20例,中側突型腰椎間盤突出癥14例,膨隆型腰椎間盤突出癥13例;身體質量指數18~28 kg/m2,平均身體質量指數(21.58±1.73)kg/m2。研究組男性26例,女性21例;年齡24~51歲,平均年齡(38.81±4.38)歲;病程7~27個月,平均病程(15.45±2.39)個月;突出型腰椎間盤突出癥20例,中側突型腰椎間盤突出癥15例,膨隆型腰椎間盤突出癥12例;身體質量指數18~28 kg/m2,平均身體質量指數(21.81±1.69)kg/m2。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經過棗莊市薛城區人民醫院醫學倫理委員會批準。所有患者及家屬均知情同意并簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合《腰椎間盤突出癥診療指南》[4]中有關診斷標準;②經3個月保守治療無明顯好轉;③符合手術指征;④不合并腰椎管狹窄,不需要行腰椎間融合;⑤可正常溝通,意識清楚,認知功能無異常。

排除標準:①伴有精神疾病;②伴有嚴重肝、腎等臟器功能障礙,以及凝血功能障礙;③既往有腰椎手術史或者腹部手術史;④伴有嚴重骨質疏松、脊柱炎等疾病;⑤合并惡性腫瘤;⑥臨床資料不完整。

1.3 方法

對照組實施椎板開窗微創髓核摘除術:患者取俯臥位,保持患者腹部懸空,以1%利多卡因(生產企業:山東京衛制藥有限公司,國藥準字H37023255)進行局部與皮下浸潤麻醉。借助椎間盤鏡于后方椎板間入路,切口長度1.5~2.0 cm,不需要剝離肌肉,在攝像放大條件下實施髓核摘除。用0.9%氯化納溶液對切口進行沖洗,留置引流管,關閉切口,結束手術。術后給予常規抗生素預防感染,48 h內拔出引流管,臥床休息3~7 d,鼓勵患者盡早下床活動。

研究組實施椎間孔鏡技術髓核摘除術:患者取俯臥位,懸空腹部,以1%利多卡因予以局部與皮下浸潤麻醉。利用X線透視確認病變部位,同時對術中穿刺點、方向、角度進行確定,沿著既定標定線將18號穿刺針刺入目標椎體,之后經由18號穿刺針置入22號穿刺針,向椎間隙注射造影劑2~3 mL,確定椎間盤破裂程度。取出22號穿刺針,導絲經由18號穿刺針置入,逐層切開皮膚,將穿刺針拔出,沿導絲擴大導管,置入椎間孔鏡,在直視條件下取出病變髓核,然后利用雙極電凝進行消融減壓,用0.9%氯化納溶液對切口進行沖洗,視術中出血情況決定是否留置引流管,關閉切口,結束手術。手術結束之后,遵照醫囑給予抗生素預防感染,48 h內拔出引流管,臥床休息3~7 d,鼓勵患者盡早下床活動。

1.4 觀察指標

隨訪6個月,觀察兩組患者的圍術期臨床指標、疼痛程度、腰部活動度、并發癥發生情況等,對兩組患者觀察結果進行統計比較。①圍術期臨床指標:對兩組患者術中出血量、手術時間、臥床時間、住院時間進行觀察記錄。②疼痛程度:以視覺模擬評分法(VAS)予以評定,分值0~10分,無痛為0分,劇烈疼痛為10分,分值越低,疼痛程度越輕[5]。③腰部活動度:對兩組患者腰部前屈、后伸、右側屈、左側屈活動度進行觀察并記錄。④并發癥發生情況:對兩組患者發生腰部感覺遲鈍、神經根水腫、切口感染、椎間盤再突出等情況進行觀察記錄,并發癥發生率=(腰部感覺遲鈍+神經根水腫+切口感染+椎間盤再突出)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

應用SPSS 24.0軟件對數據進行檢驗分析,計量資料 用()表示,行t檢驗;計數資料用[n(%)]表示,行χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

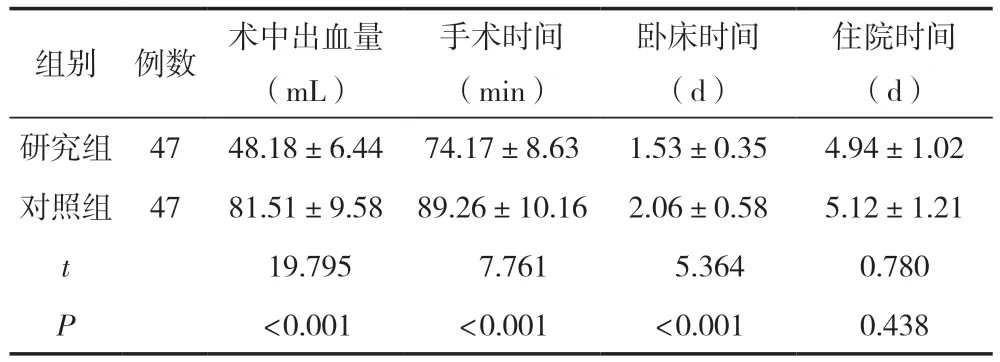

2.1 兩組患者圍術期臨床指標比較

與對照組比較,研究組術中出血量更少,手術時間、臥床時間更短,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者住院時間比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者圍術期臨床指標比較 ()

表1 兩組患者圍術期臨床指標比較 ()

住院時間(d)研究組4748.18±6.4474.17±8.631.53±0.354.94±1.02對照組4781.51±9.5889.26±10.162.06±0.585.12±1.21 t 19.795 7.761 5.3640.780 P<0.001<0.001<0.0010.438組別例數術中出血量(mL)手術時間(min)臥床時間(d)

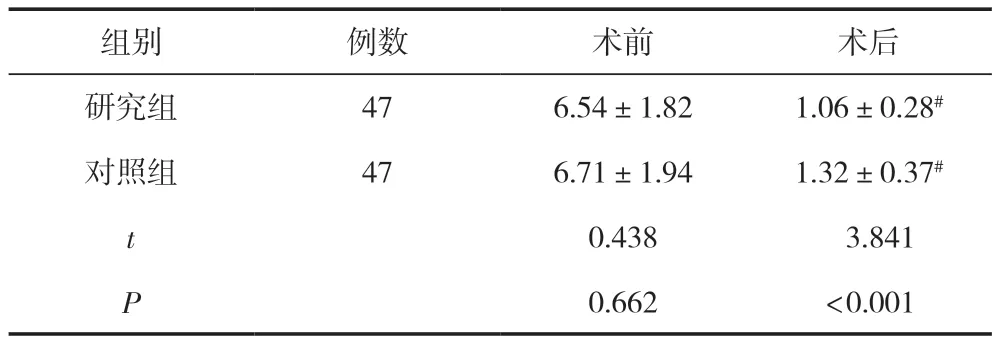

2.2 兩組患者手術前后疼痛程度比較

研究組與對照組術后VAS分值均低于術前(P<0.05);與對照組比較,研究組術后6個月VAS分值更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者手術前后疼痛程度比較 (,分)

表2 兩組患者手術前后疼痛程度比較 (,分)

注:與同組術前比較,#P<0.05。

組別例數術前術后研究組476.54±1.821.06±0.28#對照組476.71±1.941.32±0.37#t 0.438 3.841 P 0.662<0.001

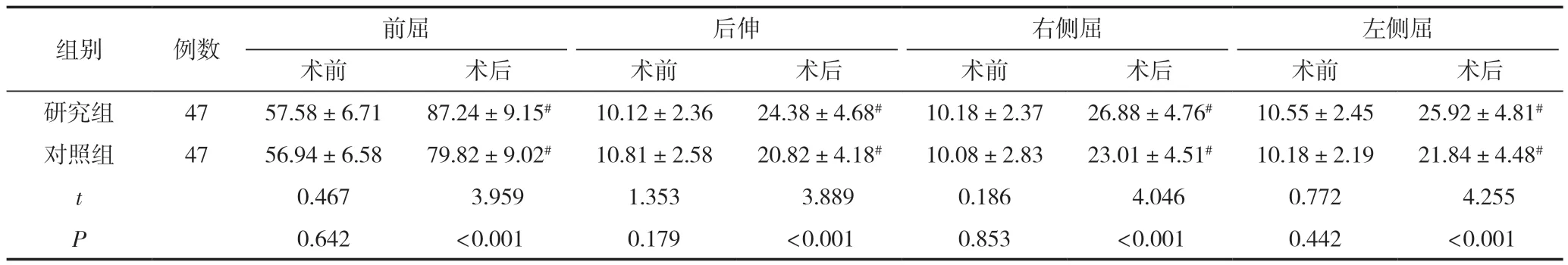

2.3 兩組患者手術前后腰部活動度比較

相較于術前,術后研究組與對照組前屈、后伸、右側屈、左側屈活動度更大(P<0.05);與對照組相比,研究組術后6個月前屈、后伸、右側屈、左側屈活動度更大,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者手術前后腰部活動度比較 (,°)

表3 兩組患者手術前后腰部活動度比較 (,°)

注:與同組術前比較,#P<0.05。

左側屈術前術后術前術后術前術后術前術后研究組4757.58±6.7187.24±9.15#10.12±2.3624.38±4.68#10.18±2.3726.88±4.76#10.55±2.4525.92±4.81#對照組4756.94±6.5879.82±9.02#10.81±2.5820.82±4.18#10.08±2.8323.01±4.51#10.18±2.1921.84±4.48#t 0.467 3.9591.353 3.8890.186 4.0460.772 4.255 P 0.642<0.0010.179<0.0010.853<0.0010.442<0.001組別例數前屈后伸右側屈

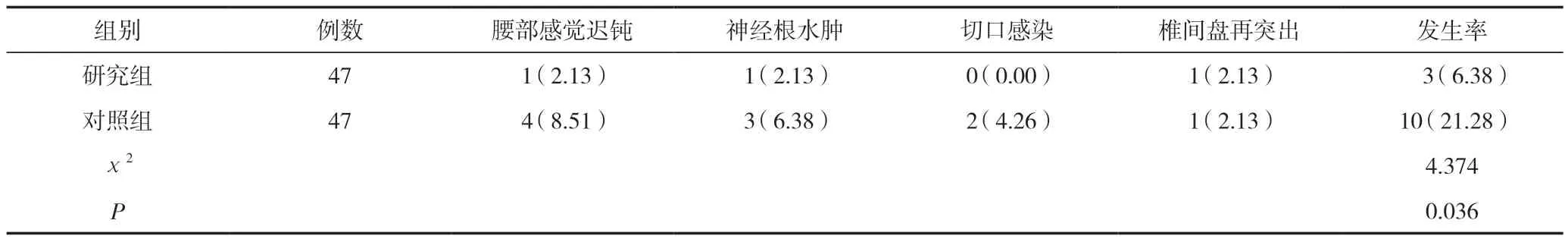

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較

相較于對照組,研究組并發癥發生率更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者并發癥發生情況比較[n(%)]

3 討論

腰椎間盤突出癥是臨床的一種常見病,發病時多以腰痛和下肢放射痛等癥狀為主要臨床表現,具有病情易反復、病程長等特點,嚴重影響了患者的日常生活與工作。腰椎間盤突出癥發病機制十分復雜,一般與遺傳、血液循環障礙、腰椎間盤退行性改變、腰骶先天異常、長期反復外力損傷等因素密切相關[6]。腰椎間盤突出癥治療癥狀輕者可采用藥物、牽引、推拿、針灸等保守治療,重者可采用手術療法[7-8]。

臨床癥狀重的腰椎間盤突出癥患者多采用手術方法治療,以往傳統的手術方法是在直視條件下進行切口、探查、減壓等操作,盡管能夠取得一定的臨床療效,但手術創傷較大,對腰椎后側的軟組織及骨組織均有一定的破壞,術后并發癥發生率比較高,臨床應用局限性比較大[9]。近些年來,隨著微創技術的快速發展與應用,椎間孔鏡技術髓核摘除術在臨床疾病治療中得到了廣泛應用,是治療腰椎間盤突出癥的常用方法。陳重罡等[10]、羅鵬明等[11]研究表明,椎間孔鏡技術髓核摘除術優勢十分明顯,具體表現為以下幾點:一是微創。在手術過程中通過三角穿刺,能夠極大地減輕對手術區域血管、神經及鄰近組織的損傷,盡量保留腰椎后方結構,對腰椎后側骨組織破壞性小,有利于保持脊柱的穩定性及患者術后腰椎功能的恢復;二是手術安全性相對好。在實施局部麻醉的時候,患者依然可以保持清醒,在手術過程中患者可和醫護人員保持溝通,有助于觀察手術中是否損傷神經根及摘除髓核后對疼痛的緩解效果,并有利于疏導患者緊張、恐懼的心理,讓患者積極配合手術,對縮短手術時間有著一定的作用。除此之外,局部麻醉能夠避免因全麻而引起的并發癥,安全性更好;三是減少椎管內出血、粘連的發生。在應用椎間孔鏡髓核摘除術治療的時候,對神經根、硬膜囊進行牽拉、分離等操作相對輕,椎管內出血、粘連的發生概率相對比傳統的椎管開窗手術要低,更有利于臨床恢復。如果術者操作不熟練產生神經根損傷的可能性比較常見。因此,術者的手術技巧和操作能力決定手術效果。本研究表明:相比于對照組,研究組術中出血量更少,手術時間、臥床時間更短(P<0.05);與對照組比較,研究組術后6個月VAS分值更低(P<0.05);與對照組相比,研究組術后6個月前屈、后伸、右側屈、左側屈活動度更大(P<0.05);相較于對照組,研究組并發癥發生率更低(P<0.05)。此結果與丁遠飛等[12]、胡民結等[13]的報道基本一致,由此可知,腰椎間盤突出癥患者實施椎間孔鏡髓核摘除術后,對于減輕患者疼痛、促進患者腰部活動度快速恢復、減少術后并發癥的發生較傳統開窗髓核摘除手術更有效。當然,在實施椎間孔鏡髓核摘除術的時候,為了達到預期的治療效果,應對以下事項予以注意:①手術醫師一定要掌握扎實的理論知識與嫻熟的操作技巧,能快速、準確地清除視野中軟組織,控制神經根周圍環境,以免神經根受到損傷;②在注入造影劑的時候,必須謹慎操作,確保穿刺位置精確無誤;③為了預防椎間盤神經刺激等癥狀的發生,應將椎間盤內毒性代謝物徹底清除干凈,并用0.9%氯化鈉溶液進行持續清洗;④密切觀察患者生命體征變化,以此預防各種并發癥的發生,確保患者早日康復,取得理想預后[14-15]。

綜上所述,椎間孔鏡髓核摘除術治療腰椎間盤突出癥患者的效果相比傳統開窗髓核摘除手術更佳,能夠進一步緩解患者疼痛,增大腰部活動度,降低并發癥發生率,在明確選擇好手術適應證前提下,可作為臨床治療腰椎間盤突出癥首選的手術方式。