生命接力賽,沒有“稍等”

于麗

醫者仁心,患者沐春。新冠疫情三年,我們認識了現年87歲的鐘南山、76歲的李蘭娟兩位院士,在困難面前,以他們為代表的醫學界脊梁,一度成為國人的精神圖騰。義無反顧的“逆行者”有之,奮戰在急救一線的白衣天使有之,在青島,就有這樣一位遠近聞名、救人無數的白衣天使,她堅持不懈從事急救護理生涯30年,參與了2萬余次院前急救、10次航空救援,被評為“山東好護士”等榮譽稱號。她說,一生到底救過多少人的命,數不清。

她就是患者心中的“最美護士”——林愛進。

命運之選:從學護理專業開始,此生注定救死扶傷

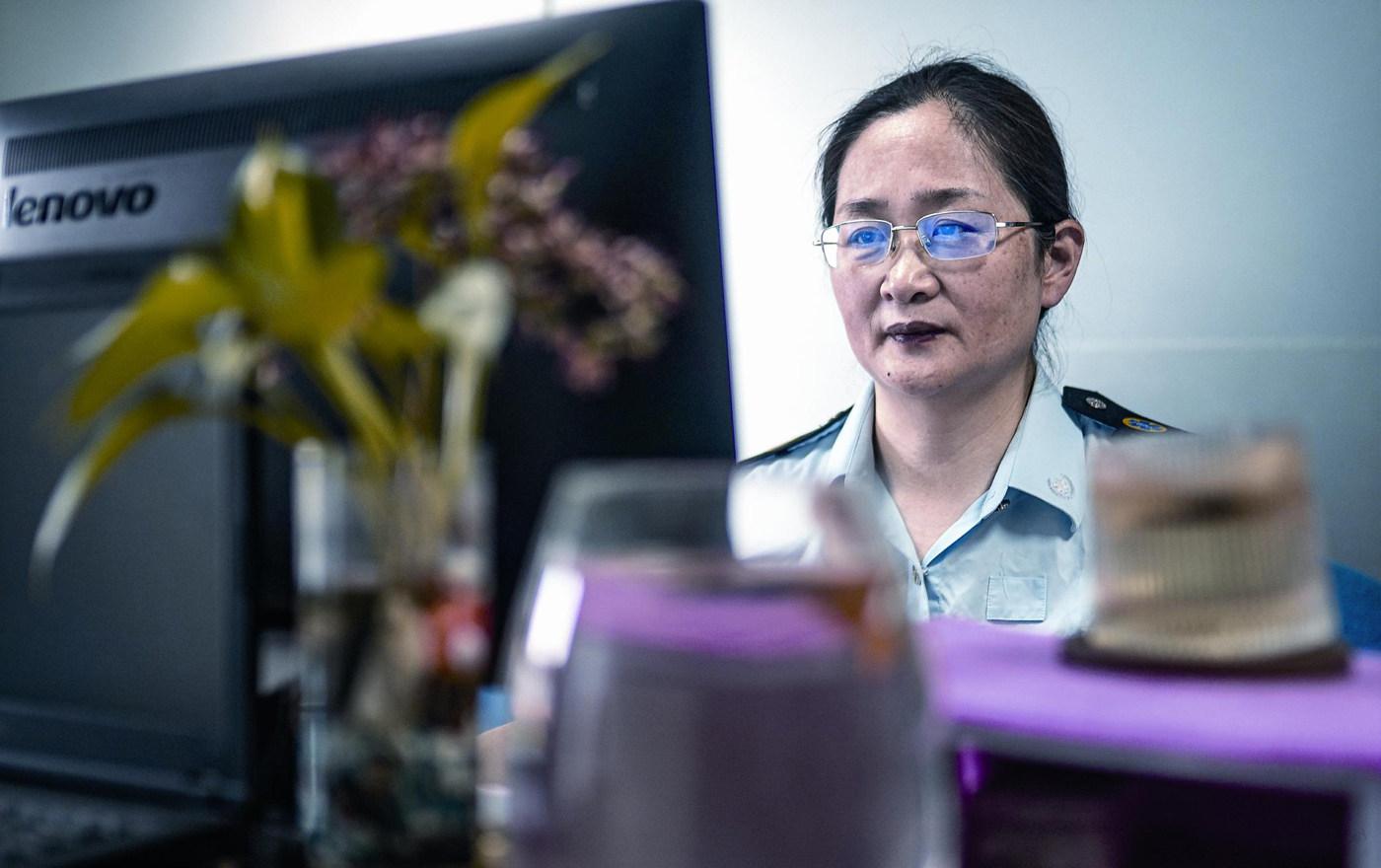

現年51歲的青島市急救中心業務管理科護士林愛進,是目前市急救中心年齡最大的護士。她不久前獲評2023年“山東好護士”,今年青島僅她一人獲得該榮譽。這,已經不是她第一次獲得殊榮。

擇一事執一生。1972年出生的林愛進,從青島市第二衛生學校畢業后,業務能力過硬的她就走上一線,青島市急救中心于1993年正式成立時,畢業一年的林愛進便由北九水療養院調至急救中心。1993年- 2015年,林愛進一直在一線出診。之后,她在調度室指揮調度管理崗上干了兩年,緊接著,又返回急救科從事一線工作,奮戰在救死扶傷最前線。從業30年期間,林愛進不斷自我鍛煉、自我成長、自我升華,成就了今天的自己。

我們知道,從護校畢業的學生,好多都是要輪崗實習工作,各個科室“轉一圈”,什么樣的病人都見過、照料過,要說最難干的,一定是急診室、急救科的護士,因為她們面臨的都是急、難、重、危病人。

“做護士必須要有很強的業務能力,尤其是從事急救護理的護士,她需要面對復雜的情況,特別是出急救車,脫離了醫院的環境,直接由護士負責面對病人,在沒有同事的支援,只有你自己的情況下,你要隨機應變,觀察周圍的環境,快速而準確地做出最佳急救決策和反應。”林愛進說,急救護士不同于普通護士,必須具備很強的業務能力并且果斷處置,所承受的壓力很大,要求綜合素質較高。

在急救中心,沒有“稍等”的概念,因為心梗、心臟驟停、消化道出血、創傷等急癥患者等不得。急救車平均每天出車至少10次,林愛進說,有時剛開始吃飯,就接到了指令出發,撂下筷子就走。這種情況常有,早已習慣了。

為心臟驟停患者清理氣道、人工呼吸、胸外按壓,只為與“死神”搶時間……林愛進從事急救護理30年間,類似的搶救場景經常上演。救護車的鳴笛就是出征的號角,無論天氣怎樣,酷暑嚴寒,風雪封路,大雨瓢潑……她都跟隨救護車沖在救人第一線,拼盡全力護佑患者。

蝶變成長:心理逐漸強大,源于“醫者父母心”

在青島市急救中心,身著護士服的林愛進,表面看上去跟普通的護士沒什么不同,她輕描淡寫地說,“我平常就是出診搶救病人,把病人送到醫院,然后等待下一次任務,在中心待命。”然而,大家都知道,只要有林愛進跟車接診,心里就踏實,病人就能最大可能地轉危為安。

作為一名護士,在自身成長的過程中,林愛進也經歷過波折,打過“退堂鼓”……

都說干一行愛一行,從學護理專業開始,林愛進其實就愛上了這個職業,那是一種純真、樸素、濃烈的熱愛。“我始終有一個簡單樸素的想法,就是工作和家庭都是互相滋養的,可以互相成就,彼此互補。我既然選擇了一個職業,就不可能跳來跳去,要在一個崗位上默默奉獻自己的能力,因為喜歡,所以再苦再累都不是問題。”林愛進對記者說。

經常要上山、下海、進工地、蹲馬路,去到各種想象不到的場地出診,目睹各種慘烈現場……當初,剛剛走出校門的林護士,也像大多數人一樣,凡心肉眼,難免生出負面情緒和厭煩心理。提起年輕時的急救經歷,林愛進說,那時候還是很稚嫩的,內心不夠強大。

在急救患者中, 有兩位病患的情況,至今讓林愛進印象深刻。“我記得有一次出診,面對的是一個喝醉的人。”林愛進說,當時她到達現場一看情況危急,直接“急”了!“圍著這名患者的群眾認為,防止咬舌自盡給人在嘴里塞上布條,然后捏住鼻子,防止他閉上嘴,就能奏效,殊不知這樣恰恰令他窒息!我到現場時,這個患者正不停地蹬腿、蹬腿,我一看再不干預,就要出人命了!”現場十分凌亂,環境嘈雜,人聲鼎沸,林愛進顧不了那么多,聲嘶力竭地大喝道:“你們大家都閃開!再折騰這個人就完了!快要憋死了!”邊喊邊用“雙拳開路”,把圍著病人好心“幫倒忙”的市民一一遣散……一頓操作之后,林愛進終于將臉色像茄子一般青紫的病人從危急關頭上救了回來。“再晚幾分鐘,肯定有生命危險,幸虧及時得救,否則就被耽誤了!”回憶彼時情景,林愛進仍然心情急切。

都說急救車出診,什么樣的病人都能遇到,事實如此。還有一次出診,林愛進遇到了一位90多歲的老大爺。

“當時把大爺救下來之后,在急救車上,正往醫院走著,大爺躺著可能想嘔吐沒吐出來,一直憋著,后來突然一口氣不順嗆著了,當場就窒息了,導致心臟驟停!”林愛進說,顧不上反應,說時遲那時快,她下意識地對老人進行了人工呼吸、心肺復蘇,由于處置及時,成功地挽救了老人的生命。

當時,由于老人嘴里有好多嘔吐物,等林愛進一放松、緩過神來,瞬間感覺到從心底泛起一陣惡心。“那時很年輕,應該是三十歲左右,哎呀,禁不住一陣兒惡心沖上來,惡心得想吐、甚至想哭,心里一下子感到十分委屈。”林護士坦言,從心理脆弱到心理強大,從嫌棄患者嘔吐物“惡心”到“醫者父母心”大愛無私,走到現在,自己經歷了一場心靈的蛻變和升華。

她說:“每當病人呼吸、心跳、意識成功恢復,家屬由焦急變為安心時,我就感受到了莫大的幸福。正是這種幸福感,支撐著我在急救這條路上堅定地走下去。”

在林愛進從事的2萬多次院前急救中,從救護車到醫院之前,這段時間非常寶貴,搶救沒有第二次,生命沒有第二次。這2萬次生命接力賽,沒有“稍等”,生命轉瞬即逝,正是林愛進這樣的優秀醫務工作者,日復一日,爭分奪秒與死神賽跑,一次次為生命線的暢通保駕護航。

挑戰新業務:勇于自我突破,打破工作常態

根據工作需要,急救中心需要應對各種現實問題,工作內容不是一成不變的。

長途轉運護理工作是對急救護士體能與專業能力的極大挑戰,沖洗管道、靜脈用藥、吸痰等護理操作均需在高速行駛的狹小車廂內完成,需要護士高度集中精力,時刻密切監護患者病情變化,隨時開展應急處置。

林愛進曾隨車組轉運過一名腦外傷患者到北京,為保護好患者不受顛簸影響,700多公里的路途,林愛進始終用手扶住患者頭部,避免顛簸造成其二次傷害。

據統計:30年來,她高質量完成了240人次長途監護轉運任務,累計行駛22萬公里,患者安全送達率100%。

新冠疫情發生后,林愛進投身洗消防線,成為“逆行者”。車廂內經常有確診患者的嘔吐物,要處理干凈一個個污染點,給轉運同事和患者提供安全可靠的環境,把各項風險隱患消滅在萌芽中。

每一次嚴格的洗消程序堅持下來,常常需要花費近5個小時!林愛進仍然記得,2020年初的一天,暴風雪突降島城,她凌晨1點接到洗消任務,連續承接了6趟轉運洗消工作任務,連續工作了36個小時幾乎沒合過眼……究竟是什么樣的毅力幫助她堅持下來?她的行動就是最好的答案。

2022年3月,萊西發生疫情,林愛進主動請戰,挑起轉運、消毒、培訓、督導多項防控重任,拼搏奮戰在抗疫最前線。滕州疫情發生后,她又作為青島市新冠醫療救治轉運隊隊長緊急馳援……

家庭缺位:錯過兒子大考的陪伴,值得!

當記者問道,你工作這么忙,沒黑沒白,對待家人,有沒有什么遺憾?林愛進說,當工作與家庭相沖突的時候,一定是選擇堅守工作崗位。她是這么說的,也是這樣做的。

當一個“工作狂”遇上另一個“工作狂”,成了家,孩子就只能“自然生長”。林愛進的愛人從事財務工作,平常公司業務繁忙,經常加班,顧不上家。而作為一名業務能力很強的護士,她日常承擔了急救中心的各種護理工作,是名副其實的“工作狂”,兩個人都顧不上家、顧不上孩子。可以說,一門心思都撲在了崗位上。

在急救中心的繁多工作中,長途異地轉運是重要的一部分,“有一些病人是來青島旅游的,發病后需要轉運回原籍;或者像我們青島市民去外地旅游或者工作,突然生病需要被接回青島。這些情況就需要我們跟車護理。”回想當年,身為一個普通媽媽,正值孩子即將中考,需要人陪,她卻接到了轉運任務。“雖然我內心堅定地選擇堅守崗位,但我還是向孩子征求了意見,沒想到他對我說,‘媽媽,你不用管我,我考我的,你好好工作,咱倆互不影響,不用操心我。”

只身一人吃排骨米飯考完中考,懂事的兒子當年考取了青島重點高中二中,到今天回憶此事,爸爸媽媽同時忙于工作不能陪考的經歷,讓林愛進對孩子的這份懂事和善良格外心疼。不僅中考,兒子高考時,林愛進正在“上三班”,也不能全程陪考。她對待工作兢兢業業的態度,成為最好的家教,如今,不僅順利地參加完高考并留學海外的兒子,正在美國攻讀數學專業博士二年級。說到省心、懂事的兒子,林愛進臉上洋溢著幸福的微笑和由衷地欣喜。

錯過了家人的人生重要時刻,林愛進說,甘于奉獻、勇于奉獻,這就是一代代醫務工作者所傳承的可貴精神——敬業精神。“南丁格爾精神是什么?每天,在最接近死亡的邊緣救治患者,這項工作的意義是什么?其實我認為就是一種奉獻精神,年輕的時候,為了工作而工作,對醫患關系沒有深切地體會,只是為了急救而急救,感覺救治病人是一項工作。隨著年齡增大,愈發對‘醫者父母心有感悟,主要是有孩子當了媽媽之后,深刻地領悟到,對待患者就要像父母對待孩子一樣,一切都出于愛。像關愛自己孩子一樣關愛患者,這樣內心就特別有力量,也很有價值感和成就感。”林愛進說到自己對南丁格爾精神的理解時,閃現出母性的光輝和溫暖的力量。

使命必達:一切為了患者,化身“飛行護士”

當記者問,“急救出診這種又苦又累又臟的活,你想過放棄嗎?或者轉到壓力小一些的科室去?”林愛進坦言:中途也有過信念不那么堅定的時候,實話實說,管理崗比一線輕松一點,壓力小一點,但是我覺得自己學的這個專業不能丟,畢竟干了一輩子了!比如說,由于我院前經驗比較多,長途轉運也干過不少,在各種崗位上都有過很多鍛煉的經驗,所以后來到2018年,那時急救中心招募飛行護士組建航空醫療救援隊伍,我直接就報名了。我有信心迎接新的挑戰。

每一個工作任務,都被林愛進看作“理所應當”、“應該干的”,面對很多人不愿干的急救事業,她不僅沒有一絲退卻,放棄了轉到管理崗上稍稍輕松的工作機會,常年堅持奮戰在一線。

一切為了患者,一切為了工作需要。殊不知,第一時間請愿加入航空醫療隊時,林愛進已經47歲。航空醫療救援對飛行護士的身心素質要求極其嚴苛。她積極參與各類航空醫療救護培訓、演練,主動利用休息時間反復研究設備操作及裝卸要領,訓練地空接駁,參與適飛,克服高空不適反應,在轉運前詳細評估病情、了解患者需求,預估最大轉運風險,精心做好準備,只為保證患者萬無一失。

截至目前,林愛進已化身“飛翔急救使者”成功參與轉運10名危重癥患者。

榮譽只是鞭策:該怎么工作還是怎么工作

當一個人因為熱愛而從事職業,孜孜矻矻,義無反顧,那么,取得成就、獲得榮譽就只是時間問題。

面對紛至沓來的各種榮譽稱號,林愛進“不為所動”,因為這對她來說,只是一種鼓勵,別無其他。“我感覺榮譽是對我工作的一種肯定,但是發過了就過了,我就當沒發生,該怎么工作還是怎么工作,一紙證書并不是工作的結束,在以后的工作中,我會沉下心來,找到提升的空間,繼續發揮自己的能量,救死扶傷。”

采訪中,林護士的理想抱負抬升了記者對白衣天使業務能力認知的“天花板”。林愛進不僅每天出診救患者性命,與死神賽跑,日常還經常留意業務學習、聽課的機會,抽空參加國內同行的業務交流和學習。雖然已經是“山東好護士”、業務專家、資深護理員,但她好學有加,對業務精進有持續不斷地追求。不僅如此,她還對記者說出了一個少有人知的心愿:我想把自己這三十多年的職業知識和經驗形成研究成果,把專業知識和實踐積累總結提煉一下,或許可以出版急救專業的文獻或者其他學術資料,用于傳授、傳承這些急救做法,使之發揮更大價值,更好地用于治病救人。

精一業執一生:希望更多有為青年加入醫科隊伍

采訪時,正值2023年高考剛剛收官,談到年輕人的理想抱負,林愛進對年輕一代的職業規劃頗有一番獨到見解。她說,治病救人,救死扶傷是神圣而對社會有大愛的工作。我倡議更多學子在擇業時要多接地氣兒,去從事與社會需要有密切聯系的工作,比如學醫、學護理、學養老有關等等,現在男護士非常稀缺,好多人對這個工作還是有偏見,感覺是“伺候人”、“照顧人”的工作,又臟又累又苦,沒面子。實則不然,恰恰相反。我自己的親身體會是,在與患者打交道的過程中,在從事這個職業的過程中,你會發現,這是一個很崇高的職業,能救命的職業。相比很多行業對著物品、對著精美的產品去工作,那也是一種價值的創造,也很好,有貢獻,而我們呢,是對著鮮活的生命啊!當你為了拯救患者而全力以赴的時候,那種獲得感無與倫比!生命無價。

隨著出診任務來到,采訪不得不結束。我問林護士,說句實在的,如果重新選擇一遍職業,你會怎么選?

“我還是會干護士。”林愛進說完,轉頭奔上鳴笛的救護車,她的背影如此堅定。