無聲大愛與匠心傳承

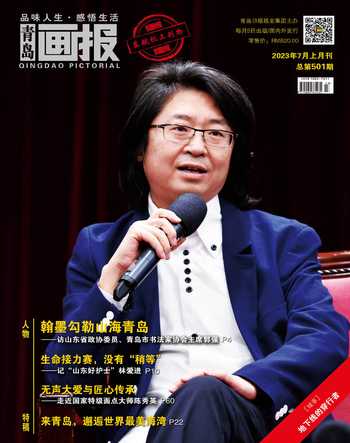

張云江

“注冊元老級中國烹飪大師”、“中國烹飪協會《名人堂》一代尊師”、“中國著名中餐白案大師”、“烹飪國家級一級評委”、“中國魯菜特級烹飪大師終身獎獲得者”、“烹飪高級技師”、山東省烹飪協會“中國魯烹飪特級大師”、青島市廚藝研究會專家顧問委員會副主席、“青島烹飪大師”、青島市勞動技能鑒定中心專業評委、入選《中國名店名廚錄》、被國際餐飲文化名廚大賽組委會授予“功勛國際餐飲文化大師”……很難想象,這一連串重量級的榮譽頭銜竟然能出現在面前這位身材瘦小、面容和藹的老奶奶身上。

響應國家需要,結下與面點的不解之緣

陳秀英,今年已經79歲了。鏡頭前的她臉頰紅潤,雙目炯炯有神,絲毫不像一個馬上步入耄耋之年的老人。

1961年,17歲的陳秀英以優異的成績考入青島商業技工學校(今青島酒店管理學院),當時陳秀英在家人的建議下本想報考會計專業,但當時國家急需西點人才,經過考慮后,陳秀英最終選擇了西點制作專業,先后從師于俄羅斯和希臘的面點師。“國家需要什么我就去做什么,畢業時,我們幾個從數十人中被選拔出,作為優秀畢業生,原計劃準備分配到北京的蘇聯大使館工作。”陳秀英驕傲地說。后因時代原因,分配機會被取消掉,陳秀英的北京之旅只能擱置。但1964年,作為優秀畢業生的她依舊進入了青島咖啡店(青島飯店前身)工作。

陳秀英不想放棄自己熱愛的面點技藝,于是,她轉投到中式糕點上,潛心拜于中餐大師王孟祥門下學習中式餐飲,沒想到這次轉型不但非常成功,還給陳秀英的面點技藝提供了創新上的靈感。

陳秀英醉心于鉆研面點技藝,將中西面點的特色巧妙地融合在一起,到70年代,陳秀英已經成為了島城小有名氣的女性面點大師,著名的青島四方大酒店開業時,點名邀請陳秀英加入工作。陳秀英在點心房任職經理,一直到九十年代退休。

在四方大酒店工作的二十多年的時光中,陳秀英不斷鉆研創新各種面點制作技藝,從配方到制作過程再到外觀創意,原創性研發出數十種獨具特色的面點。這些形象各異的新式面點最亮眼的地方在于,陳秀英將濃厚的青島特色蘊于其中。這當中最有代表性的便是陳秀英最得意的創作——大蝦燒麥。陳秀英注意到,平時人們吃大蝦只吃尾部,最具香味的頭部卻往往被丟棄,她便突發奇想將青島大蝦和傳統燒麥相結合,獨具青島口味和特色的新式面點就這樣誕生了。諸如此類還有很多:四喜餃、海綿蛋糕、“青島十大風景面點”等等,陳秀英通過持續不斷地努力創新,專業上屢屢實現新造詣,并先后榮獲青島市“面點狀元”和全國最高級別獎項“金鼎獎”等榮譽稱號。

免費培訓數萬人,助力王哥莊大饅頭再獲“新生”

1994年,50歲的陳秀英從青島四方大酒店光榮退休,滿身榮譽的她在青島酒店管理學院的盛情邀請下前往學校擔任面點技藝老師。本可以享受退休時光的她,投入到教育行業繼續發光發熱。

隨著年齡越來越大,國家有關政策規定,不允許給大齡教師安排過量教學任務,雖然陳秀英表示自己沒有任何問題,但還是無奈地“閑”了下來。此時,她已經六十多歲了。這期間,她開始寫書總結,決心將自己的技藝經驗寫下來,傳下去,先后出版了《愛心佳肴》面點系列叢書、《包子 燒麥 水餃》和《面包 酥餅 火燒》等著作,深受廣大讀者歡迎。

此外,陳老師也是一個喜歡“秀”的人,她熱愛參加各類電視節目,前后共參與錄制《中華美食》電視節目數百集,在全球范圍內播出。

王哥莊大饅頭是青島具有代表性的非物質文化遺產,至今已有五百多年的悠久歷史。隨著時代發展,王哥莊大饅頭一度面臨被淘汰的風險。2005年,勞動局找到陳秀英,希望她能為王哥莊大饅頭這一寶貴的非物質文化遺產提供幫助,同時,能夠幫助王哥莊社區的居民提高收入。熱心的陳秀英一口就答應下來,誰知信心滿滿的她剛開始就被澆了一盆冷水。“大部分村民一開始聽說我要給他們做培訓時是不想來的,大家都在想一個天天吃的饅頭有啥好教的,我們祖祖輩輩傳了幾百年,誰都會做,還參加什么培訓?”陳秀英說道,“會做不一定就做的好吃,我挨家挨戶講解,親手制作,對比品嘗,將秘方寫在黑板上給大家,后來慢慢的人就多起來了。”

在陳秀英的堅持下,她前后走遍了王哥莊社區34個村莊,挨家挨戶上門教學,累計公益免費培訓村民數萬人,幫助村民建立面食店380余家。此時的陳秀英已經快要七十歲了,很難想象是什么動力支撐一個老人忙碌奔波于數十個村莊之間。

現在的王哥莊大饅頭已成為島城家喻戶曉的地方特產,產品暢銷島城,遠銷北京、上海以及港澳臺地區,甚至走向了世界。

古稀之年:送給聾啞孩子們一門安身立命的手藝

2017年,青島市中心聾校的劉校長在多方打聽下找到了陳秀英,一見面就激動地握住陳秀英的手:“陳大師,我們找你好久了!您的面點手藝對聾啞孩子們特別重要,您可以去教教他們嗎?”為人熱忱的陳秀英二話不說就答應了下來,本以為是一場普通公益活動的她沒想到這一去便離不開了。

當談到在聾校的教學經歷時,陳秀英在記者面前留下了激動的淚水:“我一進那個教室眼淚就止不住了,放眼看去都是些那么可愛的娃娃,怎么就說不出話啊,太可憐了,我一定要幫幫他們!”“每次下課,他們都要過來抱我一下,才會離開,我是真的舍不得這些娃娃們。”

從黑板寫字到學習手語,陳秀英與這群孩子們逐漸走到了一起,走得越來越近。或許是出于女性偉大母愛的深沉,也或許是人性本善的自然流露,從此,陳秀英便和聽障朋友們結下了不解之緣。

2021年,陳秀英已經77歲了,聾校的領導也不忍心繼續勞累陳秀英前往教學,但依舊為她保留了專門的教室。

一次偶然的機會,陳秀英結識了愛心人士宋元發,也是一位對聽障朋友傾盡心血的熱心人士,兩人一拍即合成立了手語面食工坊,在市北區老城區的僻靜小路里,用幾十平米的小房間開始了幫扶聽障朋友的漫漫之路。宋元發負責經營,陳秀英負責把控技藝和教學。

“聾啞人來學手藝我一分錢都不會要,但在面點技術上,我不會因為他們是聾啞人就降低任何標準,要想當我的學生必須要記筆記,我會定期檢查他們的學習筆記。”陳秀英說道。

每期考核畢業后,陳秀英會尊重學生們的心愿,想留下來的可以成為工作室的員工,每月有一筆不錯的收入;想出去干的,陳秀英要么利用自己的人脈將其介紹到酒店,要么幫助他們自己開設個體店鋪。“我什么都不圖,就想讓這些聾啞孩子可以在社會上靠自己的本事把腰桿挺直咯!”陳秀英說道。

陳秀英幾乎每天都要五點鐘起床,然后到工作坊忙碌一整天。當記者問到家人擔不擔心她的身體時,陳秀英說,老伴非常支持我,兒子和閨女也非常理解,尤其是我女兒,她覺得我在做一件非常偉大的事,但我只是幫幫這些可憐的孩子們,要是能再年輕點我肯定會多開幾家店,幫助更多的人。”

尾記

羅伯特·查爾斯·威爾森在《時間回旋》中寫道:“我們短暫的一生就像一滴雨水,我們向下飄落,但我們都會在某個地方找到自己的歸宿。”陳秀英在聽障孩子們身上找到了自己的歸宿,將畢生心血托付給了他們。

如今,陳秀英的面食工坊不僅僅是一家普通的面食店,也是青島市市北區聾人之家,供聽障朋友們平時休息交流,同時也是聾人面食技術實訓基地,相信在未來,會有更多的聽障朋友來到這里,并從這里勇敢地走向社會。

一家小小的面食工坊,飽含著一代大師的精湛手藝與無私大愛;一個個小小的面團,揉進了特級大師的技藝傳承與聽障朋友渴望自立自強的汗水和努力。

時任清華大學校長梅貽琦曾說:“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”陳秀英,不僅有精湛的技藝絕學,更有溫暖人心的善良和大愛,當之無愧可以稱為一代大師。