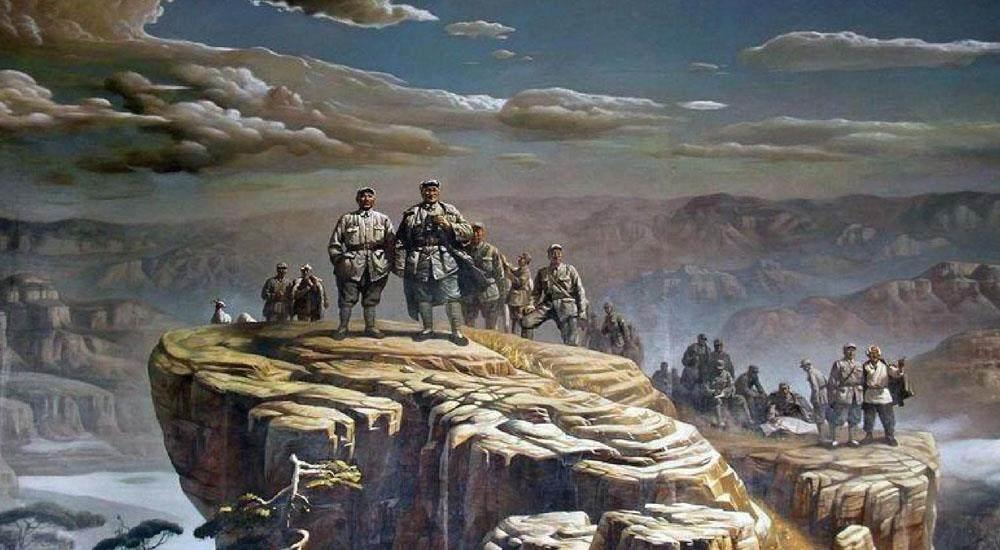

“眼中形勢胸中策”

陳立

1940年7月8日,新四軍江南指揮部副指揮粟裕率主力抵達江蘇省江都縣(今揚州市江都區)塘頭鎮,與陳毅領導下的新四軍挺進縱隊、蘇皖支隊會師。7月12日,江南指揮部改稱蘇北指揮部,陳毅任指揮兼政委,粟裕任副指揮兼參謀長。從此,粟裕與揚州結下不解之緣。40多年后,他病重之際,還念念不忘蘇中(揚州是其重要的組成部分)抗戰史的編撰工作,不忘與根據地軍民的深情厚誼……

謀劃東進

新四軍蘇北指揮部在江都塘頭進行整編,所屬部隊整編為3個縱隊9個團,共7000余人。接著指揮部召開會議,討論建立抗日根據地問題。粟裕提出進取泰興黃橋,并詳細闡述理由:黃橋控制長江通道,威脅日寇重鎮,切斷頑軍聯系,便于進一步向東發展;黃橋地區曾經是紅十四軍活動的中心區域、群眾基礎好。粟裕的意見得到了陳毅和絕大多數同志贊同。東進黃橋的方案經軍部轉報黨中央后,很快得到批準。

為了使部隊適應即將到來的新情況、新任務,出發前,粟裕多次深入縱隊找指揮員談話,讓他們了解即將到來的作戰對象和作戰規模,強調新四軍挺進蘇北后,情況變化了,軍事上必須來一次轉變,即由游擊戰向運動戰轉變。他在指揮部參謀工作會議上指出:對于正在向我們進攻的頑固派軍隊,完全可以而且必須實行主力戰、殲滅戰、運動戰的自衛作戰方針,集中主力進行會戰,在會戰中殲滅敵人。他還要求部隊第一要絕對服從命令,第二要嚴格遵守時間,第三要樹立兵團觀念,第四要協同一致。

1940年7月26日,陳、粟率部東進,29日相繼解放黃橋等地。10月上旬,韓德勤親自指揮26個團3萬余人,向黃橋發起進攻。新四軍蘇北指揮部集中主力、各個擊破,殲滅韓頑主力12個團、1.1萬余人。黃橋戰役的勝利印證了粟裕的預見,為蘇北抗日民主根據地的建立奠定了基礎。

敵進我進

皖南事變后,原新四軍蘇北指揮部所屬部隊改編為新四軍1師,粟裕被任命為師長、蘇中軍區司令員,后又擔任師政委、蘇中軍區政委、蘇中區黨委書記等職。

1941年,日軍集中兵力向剛建立不久的蘇中根據地進行“大掃蕩”。為粉碎敵人的進攻,粟裕制定并實施了“敵進我進、要點爭奪”的作戰方針,決定派出主力部隊到被日偽軍占領的江都、高郵、寶應地區(今均屬揚州市)去開展游擊戰爭,創建根據地。根據粟裕指示,6月,惠浴宇帶1個加強連重返江都,建立江(都)高(郵)中心縣委和江高行署,并與此前在江都樊川一帶活動的新四軍1旅3團1營合編為江高獨立團。9月中旬,1旅2團以挺進支隊名義,由泰縣西進高郵、寶應,活動于北澄子河以北、子嬰河以南地區,并取得周莊戰斗勝利,殲滅日偽軍200余人。10月初,2旅6團2營以淮寶支隊名義進入高郵、寶應交界的臨澤地區活動。

接著,6師18旅由旅長江渭清、政委溫玉成率領北渡長江,分批次進入江高寶地區開展游擊戰爭。是年冬、次年春,18旅和江高中心縣委派出大批民運工作隊,部隊則以連為單位,深入廣大鄉村,宣傳發動群眾,開展統戰工作。這期間,新四軍粉碎了日偽軍三次“掃蕩”,并向江高寶境內的日偽軍開展連續反攻,先后攻克真武廟、馬棚灣、王通河等敵據點,擴大了活動范圍,淮寶以南地區逐步連成一片。

至1942年3月,江高寶根據地面積達到900平方公里,游擊區達到1200平方公里。江高寶抗日根據地的開辟,進一步擴大和完善了蘇中抗日根據地,極大增強了蘇中抗戰軍民的力量,加強了與淮南、蘇北根據地的聯系。

在連續取得勝利后,粟裕也決定抽出時間來安排個人的婚姻大事。1942年12月26日,粟裕與在1師師部擔任機要秘書的揚州姑娘楚青經過3年的相識、相知、相愛后,在黃海之濱一個名叫石家莊(現如東縣石莊)的小村里結成終身伴侶。

謀取車橋

1943年4月,日偽對蘇中四分區開展“清鄉”,新四軍1師主力和后方機關轉移到二分區三倉地區。三倉地區范圍狹小,這么多主力部隊、領導機關和后方單位難以應付日軍的“掃蕩”。粟裕根據形勢發展變化,決定在寶應縣的車橋、涇口、曹甸地區開辟新區以容納1師主力和機關。為此,他命令主力7團分批進入興化境內,并向寶應進軍;命令18旅52團主力和高郵、寶應地方武裝,積極向界首、臨澤、沙溝以北,寶應、曹甸、安豐以南地區發展。

6月,粟裕奉命去新四軍軍部駐地盱眙縣黃花塘參加整風會議和匯報工作。他借此次軍部之行對沿途地形、敵情作了實地調查,進一步完善了車橋作戰構想。特別是在返回蘇中時,粟裕沒有走原路,而是繞道寶應一帶,預先勘察戰場。在寶應射陽湖邊的顧家莊,粟裕冒雨找村里的人談話,仔細詢問附近的交通、地形及日偽軍駐防情況。車橋戰役時,新四軍正是從這里突然向日軍發起進攻的。

1944年2月,在蘇中區黨委擴大會議上,粟裕提出在蘇中一分區高寶地區的車橋、涇口、曹甸地區組織一次大規模戰役,解放車橋及附近地區。蘇中軍區決定粟裕負責戰役全面指揮,葉飛副師長擔任戰場指揮。3月5日,新四軍1師發動車橋戰役。此役共殲日軍三澤大佐以下465人、偽軍483人,寶應、淮安以東方圓百余里地區也全部解放,蘇中、蘇北、淮南、淮北四塊抗日根據地連成一片。車橋戰役的勝利,揭開了蘇中戰略反攻的序幕。

湖蕩情深

1944年3月,蘇中區黨政軍領導機關遷入寶應西安豐、射陽湖、水泗等地。粟裕居住在西安豐固晉村5組樂夕元家。樂家騰出東廂房讓粟裕夫婦居住,堂屋給粟裕及師部辦公用。在這里,粟裕領導蘇中區黨委的整風運動;領導1師部分主力開展大練兵;領導蘇中軍民英勇抗戰,使蘇中抗日根據地不斷拓展,人民武裝迅速壯大。粟裕夫婦和房東親如一家,結下了深厚的情誼。在固晉村的日子里,粟裕發現農民缺少農具,尤其是水車和農船,即安排部隊的能工巧匠制作了幾十條(架)木船和水車,分給農具緊缺的農民。他用自己的坐騎送固晉村青年參軍,鼓勵鄉親們把子女送進新四軍。粟裕在固晉村度過了8個多月時間,得到了當地群眾的真心愛戴。

1944年9月27日,中共中央向華中局發出 《關于發展蘇浙皖地區總的方針和部署》 的指示,決定新四軍1師擔任南進任務。1師開展了全面的擴軍運動,迅速將一部分地方武裝上升為主力,以保證主力南下后蘇中留有足夠的兵力。

為了做好渡江準備,粟裕多次召開座談會,征詢各級干部和沿江居民、船工、漁夫的意見,最后決定分成東西兩路渡江。東路由劉先勝、陶勇等,率特1團、特4團和機關后勤,從江都地區的嘶馬、大橋間渡江,經丹陽、句容南下。他本人率領西路第7團和干部隊從淮南出發,在儀征、東溝(六合城東南)間渡江。這年底,在粟裕的指揮下,萬余人的部隊和干部順利抵達目的地。

1945年1月13日,中央軍委電令成立蘇浙軍區,任命粟裕為司令員,譚震林為政委(未到職),劉先勝為參謀長。華中局委托粟裕以華中局代表名義全面領導江南、浙東兩個地區的黨委工作,建立全面統一的指揮。

鏖戰高郵

1945年8月15日,日本無條件投降,但盤踞在高郵城內的日偽軍仍在負隅頑抗,接受蔣介石的命令,不向新四軍投降;蔣介石也不斷制造摩擦,發動對解放區的進攻。9月17日,中共中央作出“向北發展,向南防御”的戰略決策,指示“新四軍江南主力部隊立即轉移到江北”。9月下旬開始,蘇浙軍區部隊逐步撤回長江北岸。11月10日,華中野戰軍正式組成,粟裕任司令員,譚震林任政委,下轄4個縱隊。

在華中野戰軍組建過程中,粟裕及時把注意力集中到未來戰爭規律的探索,以及作戰方向的選擇和戰場準備上。粟裕從戰略全局及其發展趨勢考慮,必須在華中地區南北兩線各組織一個戰役:在南線,組織高郵邵伯戰役,攻克并控制高郵、邵伯、泰州一線,粉碎蔣軍沿運河北進分割華中解放區的企圖,解除南線蔣軍對兩淮的威脅;在北線,組織隴海路東段戰役,破壞并控制徐州至海州(連云港)段鐵路線,使華中與山東兩大戰略區連成一片,創造華中野戰軍與山東野戰軍在戰略上互相配合的廣闊戰場。

高郵邵伯之戰在12月19日打響。粟裕把指揮所設在離邵伯鎮幾里路的一個小村子里,就近指揮七縱作戰。20日七縱攻占邵伯,殲滅日偽軍2000多人,其中日軍150多人。

邵伯戰斗一結束,粟裕就趕到高郵,對總攻作具體部署。他指示:主攻方向是北門和南門,尤其是北門。為減少傷亡,粟裕要求部隊盡量在夜晚將交通壕挖近城墻,用麻袋裝土把工事壘成與城墻同高甚至高于城墻的半月形堡壘,每隔幾十米一座,以輕重機槍壓制敵人。

12月25日晚,攻擊部隊首先突入南門,接著城西北方向擔任攻城突擊隊的第7團也突入城墻。經過5個多小時激戰,守敵大部分被殲。攻克高郵之戰,殲滅日軍1100多人、偽軍第42師師長王和民以下官兵5000多人。高郵邵伯戰役是新四軍對日寇最后一戰,它的勝利粉碎了蔣軍“開鎖進門,長驅直入,直搗兩淮”的企圖,大大改善了華中南線的戰略態勢,為后來的蘇中戰役創造了良好的戰場條件。

粟裕在長期血與火的斗爭中認識到,作為軍事指揮員應該把握全局形勢,深刻理解戰略問題;保持清醒的頭腦,才能在復雜的情況下,作出正確決策,引導戰爭取得勝利。從1940年7月率部進入江都至高郵戰役勝利結束,粟裕多次在揚州地區進行戰略謀劃、訓練部隊和指揮作戰。他完成了新四軍部隊從運動戰向游擊戰、又從游擊戰向運動戰的兩次成功的戰略轉換,開辟和鞏固了蘇中、蘇南和蘇浙根據地,創建了黨、政、軍組織,同時殲滅了大量的日偽軍,直至取得抗日戰爭的最后勝利。

選自《大江南北》